応募作品-2022年-

応募作品-2022年-

チームの特徴

東京都品川区を中心に、関東圏で幅広く活動しています。 未来のまちづくりについて、みんなで考えていきましょう!

チームメンバー

8名

作品の中で注目して

みてほしいところ

災害は、建物が壊れたり、人が怪我をしたりするだけでなく、心も傷つけてしまうそうです。

だから僕たちは、心のケアができる建物を作りました。その名も「ハニハニタワー!」。

蜂の巣のような六角形を沢山組み合わせて作ったハニカム構造の外壁は、強いだけでなく、見た目も楽しい。

ハニハニタワーの中には、自然と触れ合えるエリアや、本を読めるスペース、仲間と話ができる場所など、心の調子を整える施設を作りました。

「作品テーマ」をワールド上で

どのように表現したか

大阪関西万博の防災万博に参加したことをきっかけに、災害の恐ろしさと影響、対策について主にネットと本で調べました。

日本は地震が多く、近年は気候変動によって豪雨の頻度が増加し、洪水被害が全国各地で発生していることが分かりました。

僕の学校では毎月地震と火事を想定して避難訓練を行っています。

建物の中では家具や備品を固定し、各フロアに消火器を設置し、避難経路を確保することがとても大切だと考えています。

火災が発生した場合、屋内階段での移動は不可能になるため、自宅マンションの螺旋階段を参考に、建物に沿って屋外に避難階段を設置しました。

どのようなことを調べたか

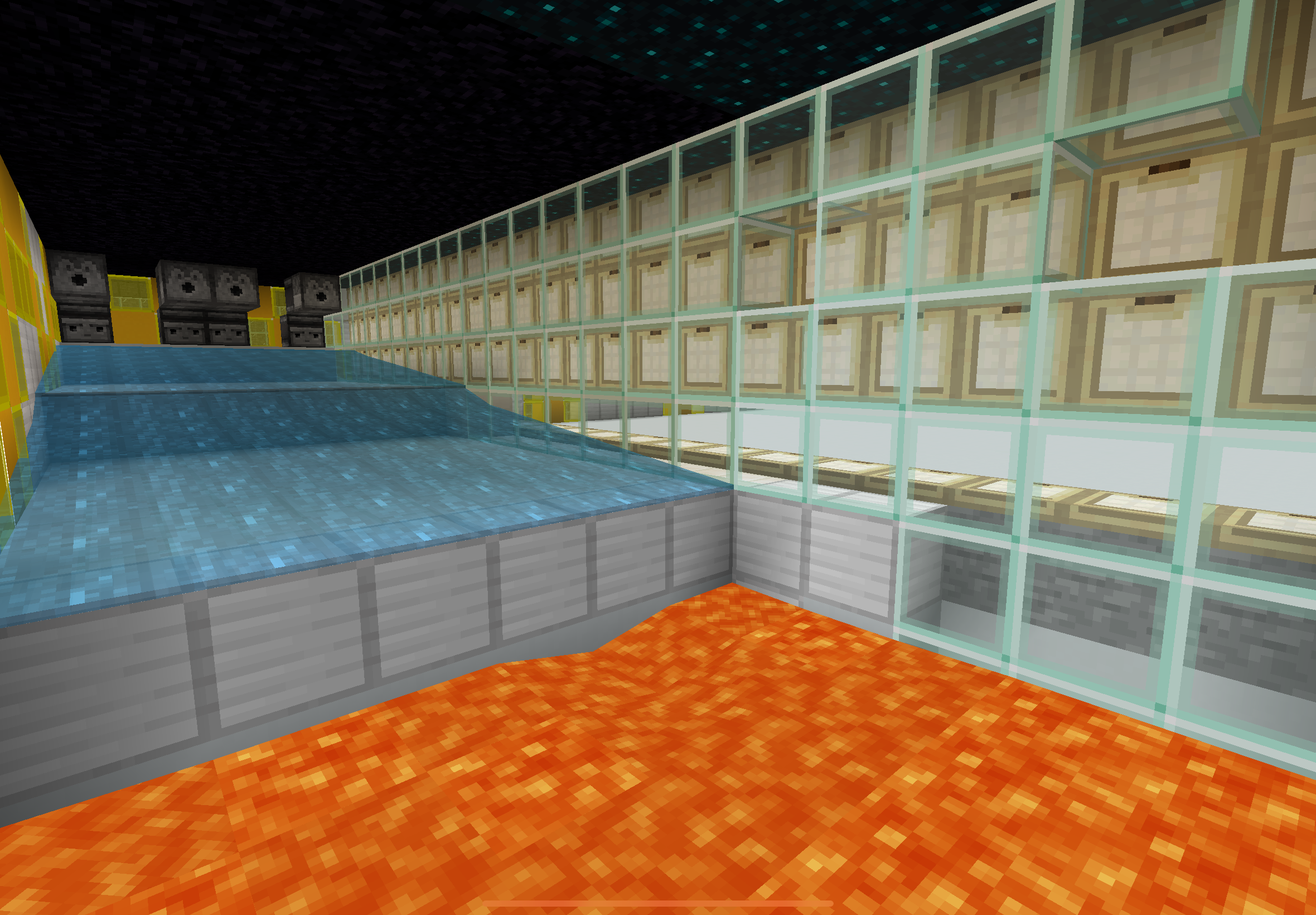

レッドストーン回路を使ってスイッチ一つで動作するゴミ焼却施設を作りました。

水流でゴミを運び、最終的にマグマで焼却する仕組みを構築し、災害時のゴミ問題に対応。

また、畑の自動収穫装置も導入し、非常時の自給自足を可能にしました。

さらに、ストラクチャーブロックを使って学校の教室やオフィスの打ち合わせスペースを複製し、避難時にも学習やオリエンテーション、プライベート空間を確保できるよう工夫しています。

加えて、壁面にはハニカム構造を採用し、これもストラクチャーブロックで効率的に量産。強度とデザイン性を両立させた安心できる避難空間を実現しました。

プログラミングなどを、

どのように使ったか

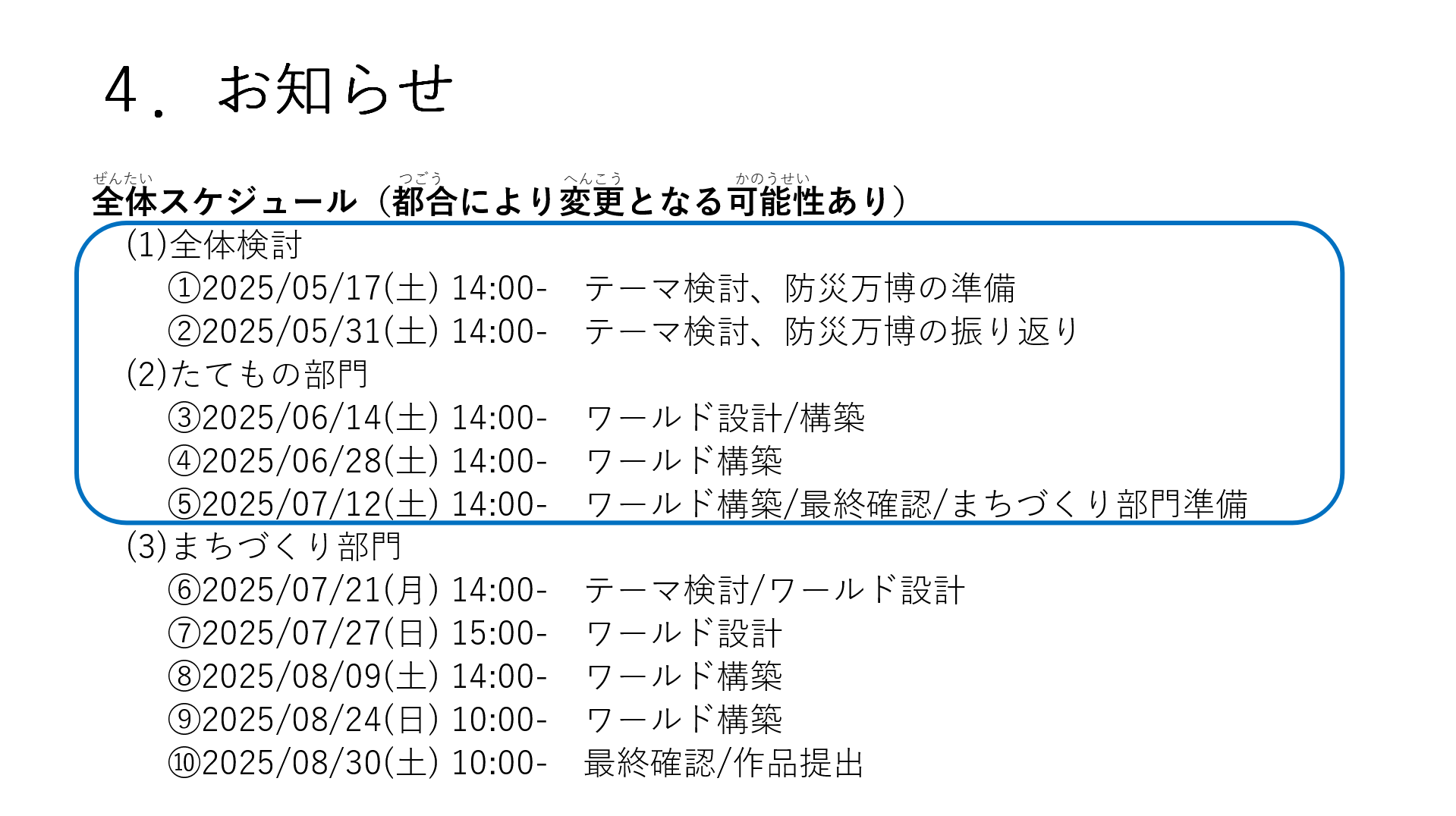

私たちは、5月にテーマ検討、6月にワールド設計、7月にワールド制作するスケジュールを立てました。

最初に品川区でどのような防災の取り組みがあるかを調べたり、身の回りでどのような防災の仕組みがあるかを勉強しました。

品川区はオフィス街が多いので、オフィスビルではどのような防災の仕組みがあるか、みんなでアイデアを出し合いました。

その後、オフィスビルの中に何を作るかをみんなで話し合い、施設を作る担当メンバを決めながら、ワールドを制作しました。

ワークショップがない時も毎日マルチプレイのワールドを立ち上げて、Slackでみんなと相談したり、Googleスプレッドシートでみんなの制作状況を見ながら、ワールドを作り上げてきました。

どのような計画をたてて

制作をすすめたか

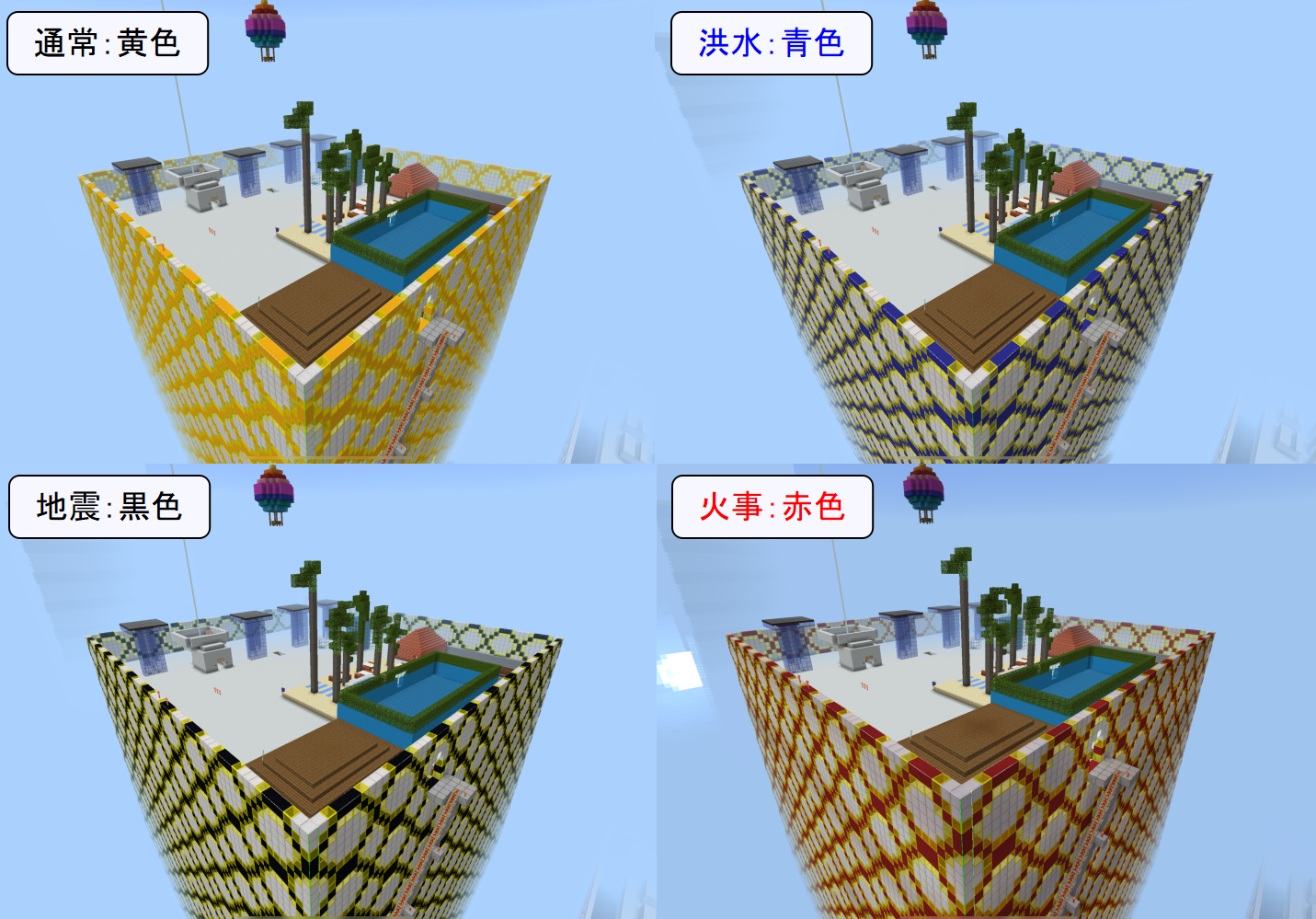

ハニハニタワーの壁はハチの巣の形をしたハニカム構造で、地震がおきてもこわれにくくなっています。

そして災害が起きたときには、指令ブースのボタンを押すと、壁の色がかわります。

たとえば、地震のときは黒、火事のときは赤、洪水のときは青になるので、まちの人がすぐに災害に気づいて行動できます。

ハニハニタワーの中には、畑や病院、ホテル、図書館、やすらぎスペースなど、生活に大事なものが全部そろっています。

もし災害が起きても、ここに来れば食べものが手に入って、お医者さんにも行けて、心を落ち着ける場所もあります。

わたしたちは、ただ避難するだけでなく、安心してすごせる場所を作ることが大切だと考えて、このタワーを作りました。

THUMBNAIL

MAP