大会要項

大会要項

募集作品テーマ

第6回Minecraft カップでは「17のSDGs目標が達成された後の未来」を描く人材を育てることを目的に「Well-being をデザインしよう」を大きなテーマとして扱います。

Well-being(ウェルビーイング)とは、みんなが心地よい暮らしを送り、楽しさや安心感を感じ、”幸せ”に過ごすこと。しかし”幸せ”は、文化や環境によって一人一人感じ方が違います。

ある人にとっては、友達と外で元気に遊ぶことが”幸せ”かもしれないし、ある人にとっては、一人で静かに本を読んで過ごすことが”幸せ”かもしれません。

幸せとは私たち一人一人の中にあり、誰かに強制されたり決めつけられたりするものではありません。「幸せとは、◯◯のこと」と考えた内容に、親や友達と違いがあるのは当たり前です。

今大会では「楽しい未来のために今の自分は何ができるか?」を、教育版マインクラフトの世界で表現してみてください。

今年は、2つの部門で作品を募集します。

1つ目は「まちづくり部門」テーマは「未来のまちを共創しよう」

私たちが暮らす地球をもっと楽しく、幸せにする”まち”をチームで表現してください。

2つ目は「たてもの部門」テーマは「未来の技術でパビリオンを創造しよう」

未来を豊かにする技術を使って、2025年に開催される大阪・関西万博のパビリオンを考えてみてください。

Beyond SDGs である Well-being を考える際には、ぜひこんなキーワードをヒントに考えてみてください。

- ●一人ひとりの価値観や感性によりそうまち

- ●持続可能な社会を作るゼロカーボンエネルギーの作り方・使い方

- ●自然との共生を実現するまち

- ●社会の発展のための魅力的な先端技術

- ●平和でだれもが受け入れられ、すべての人が法や制度で守られる社会

- ●だれもが自由な移動を楽しめるモビリティとまちづくり

募集部門

第6回Minecraft カップでは、「まちづくり部門」と「たてもの部門」の2部門で作品を募集します。部門を分けた理由は、年々応募作品のレベルが高まっていく中で、大会参加者や関係者から「初心者には難しい」「大会参加にハードルの高さを感じる」「小学生や低学年が評価されづらい」といった意見をいただくことがありました。

そこで、第6回Minecraft カップでは、過去大会と同じようにテーマに沿ってこだわった作品づくりができる「まちづくり部門」と、初心者や小学生が気軽に参加できる「たてもの部門」の2部門で作品応募を受け付けることになりました。

部門によって参加できる年齢や応募する作品が異なりますので、詳しい内容は以下の大会要項や各部門の紹介ページをよく確認してください。

「まちづくり部門」概要

- 部門テーマ

- 「未来のまちを共創しよう」

- チーム人数

- 2名〜40名まで(1名での参加はできません)

- 参加資格

- 2025年4月1日時点で19歳までの高校生以下

「たてもの部門」概要

- 部門テーマ

- 「未来の技術でパビリオンを創造しよう」

- チーム人数

- 1名〜10名まで

- 参加資格

- 2025年4月1日時点で12歳までの小学生以下

※チームをつくる時の注意事項はこちら

地区ブロックについて

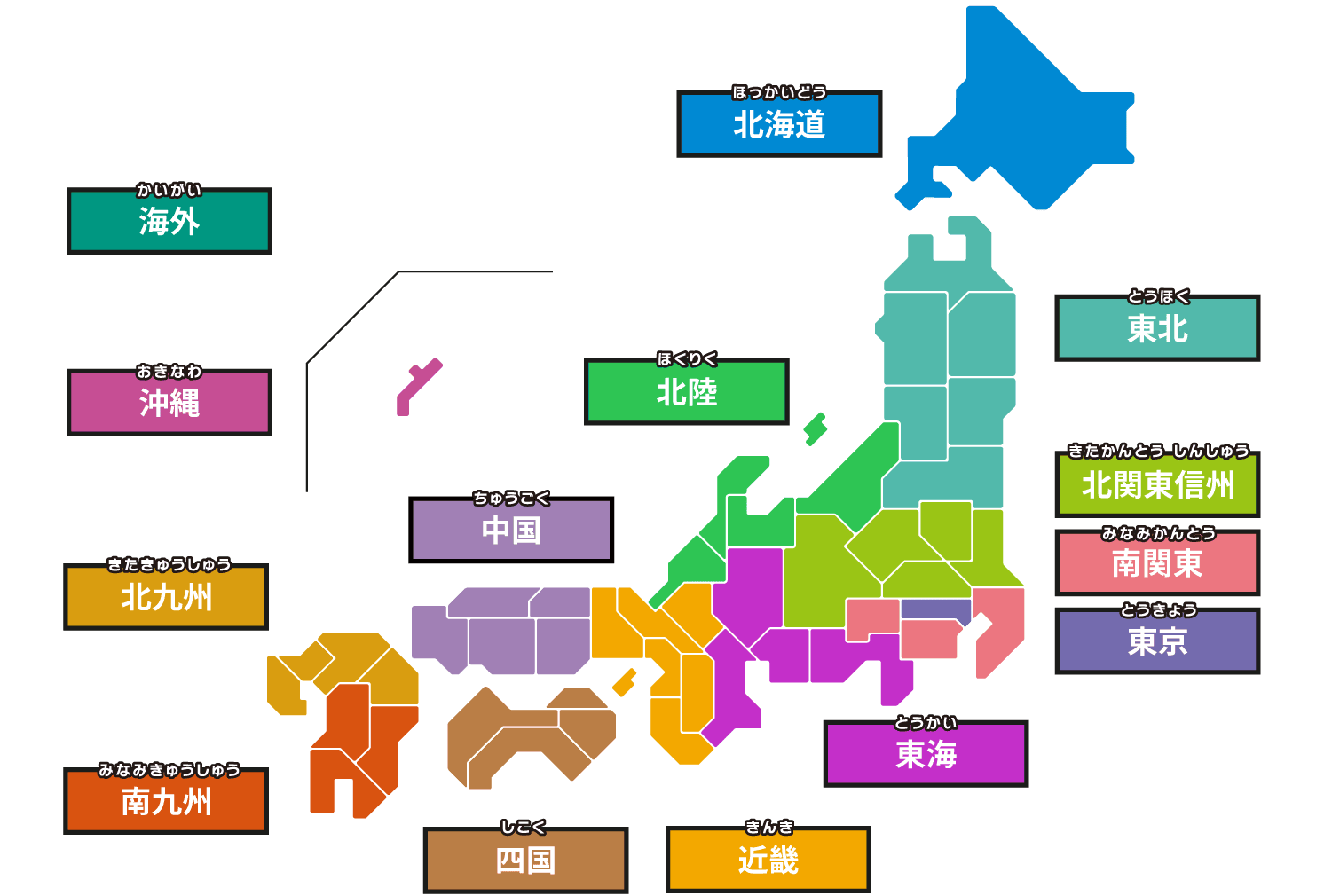

第6回Minecraft カップでは、全国13ブロック+海外1ブロックの全14ブロックで作品を募集し、審査会を行います。

参加者は作品を応募する時に、14ブロックの中から自分のチームが該当するブロックを選択してください。複数のブロックの参加者で同じチームをつくる場合は、チームの中で誰の地区から応募するのか話し合って決めてください。

審査基準(まちづくり部門、たてもの部門共通)

-

1.構想力

大会のテーマについて考え、他の作品には無い自分の作品だけにある要素やポイントを考えだし、文章や絵でまとめたり、設計図などにして、イメージをふくらませることができたか。

-

2.調査力

大会のテーマについて本やネット、動画などでいろいろな場所やものがしらべられているか。さらに提出物や発表時に何をしらべたかしっかりと伝えられているか。

-

3.技術力

ワールドの建物などを手作業だけでなく MakeCode や他プログラミング言語を用いて作れたかどうか、さらにレッドストーン回路やコマンドブロックをつかって新しいしかけを作ることができたか。そのしかけがきちんと動いているか。

-

4.計画遂行力

作品を作る前にどのように進めていくか、考えることができたか。スケジュールやカレンダーなどを作成して計画を立てられているか。必要な情報や技術、チームの場合は仲間を集めるための努力をしているか。問題が発生したときは、どうするかを考え、予定通りに進められなかった場合も、最後まで完成させるために行動できたか。チームワークを高めるために、メンバー同士が協力して作品制作を進められたかどうか。

-

5.テーマ性

大会のテーマをワールドの中で表現できているか。提出物や発表時に、テーマについて何を考えて作ったかをしっかりと伝えられるか。

-

6.表現力

動画や画像、発表時において、作品を人に見せるときに、見た目の効果や演出、表現の良さなど、作品の魅力をしっかりと伝えることができているか。話し方や構成、演出、動画作りにおいて、作品を作った背景やコンセプトを説明することで、見ている側が作品をよく理解し、共感してもらえるようにできたか。

大会要項

- 趣旨

-

プログラミング体験やデジタルなものづくりを通じた問題発見・解決を目指すツールとして世界各国の教育現場で活用されている「教育版マインクラフト(Minecraft Education)」を活用し、全ての子どもたちにプログラミング教育やデジタルなものづくりに触れられる機会を届ける。

- 主催

-

Minecraft カップ運営委員会

- 運営委員長鈴木寛

- 構成団体公益社団法人ユニバーサル志縁センター、一般社団法人 ICT CONNECT 21

- 大会運営

-

Minecraft カップ運営委員会事務局(公益社団法人ユニバーサル志縁センター内)

- 応募概要

-

教育版マインクラフトを使用して、与えられたテーマに沿って作品を制作するコンテスト

(付随する文章、画像、映像やスピーチなどの発表を含む) - 応募作品テーマ

-

未来を楽しむために、今できることを考えてみよう

「Well-being をデザインしよう」 - 実施部門

-

- まちづくり部門

部門テーマ「未来のまちを共創しよう」

予選・地区大会・全国大会を実施する。 - たてもの部門

部門テーマ「未来の技術でパビリオンを創造しよう」

予選・最終審査を実施する。

- まちづくり部門

- 参加資格

-

チームメンバー全員の会員登録、及びチームメンバー登録を完了すること。

同一人が同一部門に応募してはならない。よって同一人が同一部門で複数の団体に属し応募した場合、その団体は失格となる。同一人が別部門に応募することは認める。

チームメンバーに保護者や指導者が入っていても、学年・職業の欄が適切であれば応募人数には含まれません。-

まちづくり部門

- 参加人数:

2名以上40名以下 - 満年齢:

2025年4月1日時点で19歳までの高校生以下

満年齢が19歳となる場合、高等学校あるいはそれと同等とみなされる課程に在籍する学生又は生徒であること。

- 参加人数:

-

たてもの部門

- 参加人数:

1名以上10名以下 - 満年齢:

2025年4月1日時点で12歳までの小学生以下

- 参加人数:

-

まちづくり部門

- 応募期間

-

2024年6月3日(月)~2024年8月31日(土)23:59

- 大会日程

-

- 予選:2024年9月

- 地区大会:2024年10月~12月

- 全国大会:2025年2月

最新の情報はホームページをご確認ください。

- 地区ブロック

-

地区ブロックはチームの所在地となる。次の14地区とする。

チームメンバーの所在地が多地区に及ぶ場合は、一番多い地区を登録すること。- 北海道ブロック

北海道 - 東北ブロック

青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県 - 北関東信州ブロック

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、長野県 - 南関東ブロック

千葉県、神奈川県、山梨県 - 東京ブロック

東京都 - 北陸ブロック

新潟県、富山県、石川県、福井県 - 東海ブロック

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 - 近畿ブロック

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 - 中国ブロック

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 - 四国ブロック

徳島県、香川県、愛媛県、高知県 - 北九州ブロック

福岡県、佐賀県、長崎県、大分県 - 南九州ブロック

熊本県、宮崎県、鹿児島県 - 沖縄ブロック

沖縄県 - 海外ブロック

海外

- 北海道ブロック

- 予選について

-

予選はMinecraft カップ会員によるオンライン投票と、予選・地区大会審査員による厳選な審査によって、地区大会に進む代表が決定する。

- 投票期間

2024年9月4日(金)~9月11日(月)23:59 - 審査員審査期間

2024年9月14日(土)~9月26日(木) - 予選結果発表

2024年10月1日(火)※予定

-

まちづくり部門

- 投票権:

すべての Minecraft カップ会員 - 対象作品:

応募作品ページに掲載されているまちづくり部門の作品 - 投票数:

各地区ブロックにつき、一人3作品投票

自身の作品を含め、3作品投票すること。3作品に満たない場合投票ができない。 - 通過作品数:

各地区上位15作品(全14地区×15作品=210作品)地区によって作品数が15作品に満たない場合はこれに限らない。シード権を満たした作品は、各地区上位15作品にシード権を満たした作品数が追加される。

- 投票権:

-

たてもの部門

- 投票権:

すべての Minecraft カップ会員 - 対象作品:

応募作品ページに掲載されているたてもの部門の作品 - 投票数:

各地区ブロックにつき、一人3作品投票

自身の作品を含め、3作品投票すること。3作品に満たない場合投票ができない。 - 通過作品数:

各地区上位10作品(全14地区×10作品=140作品)作品数が10作品に満たない場合はこれに限らない。

- 投票権:

- 投票期間

- 地区大会について

(まちづくり部門) -

地区大会は、まちづくり部門のみの実施となる。

全14地区ブロックごとに審査会を行い、審査員によって最優秀賞をはじめとした各賞を決定する。会場の様子は後日配信され、オーディエンス投票も実施する。

また、予選を通過した代表は、指定した期日内で地区大会に向けて1分間の作品紹介動画を新たに制作する(大会としては肉声での音声収録を推奨)。- 実施期間

2024年10月~12月までの土・日・祝日を利用して各地区で実施ただし、海外ブロックはオンライン開催となる。 - 対象作品

各地区の予選から選ばれた代表作品、及びシード権を満たした作品 -

実施方法

各地区の会場で 1 チーム毎に、以下の内容を発表する審査会方式。- 1分間の作品紹介動画の再生

- 2分間のスピーチによるプレゼンテーション

- 審査員からの質疑応答

-

オーディエンス投票

- 投票権:

すべてのMinecraft カップ会員 - 投票方法:

公式YouTubeで審査会を観覧し、マイページより投票 - 投票数:

各地区ブロックにつき、一人3作品投票自身の作品を含め、3作品投票すること。3作品に満たない場合投票ができない。

- 投票権:

- 通過作品数

各地区上位2作品(全14地区×2作品=28作品)作品数が2作品に満たない場合はこれに限らない。 - 賞

最優秀賞、ジュニア賞、ミドル賞、ヤング賞、学校賞、新人賞、特別賞、オーディエンス賞、奨励賞(特別賞は、自治体パートナーがいる地区に限る。)

- 実施期間

- 全国大会について

-

まちづくり部門

全14地区ブロックから選ばれた代表が集い、審査会を実施する。会場の様子はLive配信され、リアルタイムでオーディエンス投票も実施する。また、地区大会を通過した代表は、指定した期日内で全国大会に向けて2分間のスピーチをブラッシュアップさせ、それに合わせた動画を新たに制作する。

- 実施日程

2025年2月16日(日)現地・オンラインのハイブリッド開催 - 開催地

大阪環境産業復興センターおおさかATCグリーンエコプラザ

住所:大阪市住之江区南港北2丁目1-10ATCビルITM棟11階西側 - 対象作品

各地区の地区大会から選ばれたまちづくり部門の代表作品 -

実施方法

1チーム毎に、以下の内容を発表する審査会方式。- 1分間の作品紹介動画の再生

- 2分間のスピーチ+動画によるプレゼンテーション

- 審査員からの質疑応答

-

オーディエンス投票

- 投票権:

すべてのMinecraft カップ会員 - 投票方法:

公式YouTubeで審査会を観覧し、マイページより投票 - 投票数:

各地区ブロックにつき、一人3作品投票

自身の作品を含め、3作品投票すること。3作品に満たない場合投票ができない。

- 投票権:

たてもの部門は、書類審査の実施となる。運営委員会が定める審査員による厳選な審査によって、各賞が決定する。結果発表は12月を予定。オーディエンス投票は行わない。

- 実施日程

- 表彰式について

-

審査員によってまちづくり部門とたてもの部門の最優秀賞をはじめとした各賞の表彰を行う。会場の様子はLive配信され、表彰後は、まちづくり部門とたてもの部門の最優秀賞を受賞したチームによって、作品の発表が行われる。

- 実施日程

2025年2月16日(日)現地・オンラインのハイブリッド開催 - 開催地

大阪環境産業復興センター おおさかATCグリーンエコプラザ

住所:大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11階西側 - まちづくり部門の賞

最優秀賞、ジュニア賞、ミドル賞、ヤング賞、学校賞、新人賞、特別賞、オーディエンス賞、奨励賞 - たてもの部門の賞

最優秀賞、ジュニア賞、ミドル賞、学校賞、奨励賞

- 実施日程

- シード権について

-

地区大会では、今年度よりシード権制度を導入する。シード権を満たす場合、地区大会の出場権(シード権)が与えられる。シード権を満たしたチームがいる地区は、予選通過作品数にシード権を満たした作品数が追加される。なお、失格、辞退者が出てもシード権の繰り上げは行わない。

シード権は、以下の条件を満たすチームとなる。- 前年度、地区大会本選において各地区で最優秀賞を受賞したジュニア部門・ミドル部門・ヤング部門の計3チーム

- 今年度の大会要項に沿って、まちづくり部門の応募が完了していること。

- チームの過半数が前年度と同じ参加者であること。

- チーム名が同一であること。

- 地区大会、全国大会の審査、及び評価方法について

- 運営委員会が定める審査員によって、審査基準を各10段階で評価する。評価集計結果から、各賞及び全国大会に進む代表を決定する。

- 応募作品の著作権

- 応募作品の著作権は応募者に帰属する。ただし応募者は、応募作品を、(1)その発表のために必要な利用(複製、展示、配信、上映等)をすることについて許諾する(なお、ホームページに掲載する場合にはその期間を限定する)。また、上記に加えて応募作品のうち優秀作品を、(2)募集者が本事業を広報するために必要な利用(印刷物、ホームページ、配信、上映、イベント等)をすること、及び(3)募集者が本事業の記録として保存するために複製することについても、当該優秀作品の応募者は了承すること。

- 大会後の応募作品の利用

- 大会後、記録や広報以外の目的で、応募作品を出版、ビデオ化、放送、その他の方法により有償又は無償で利用する場合には、募集者と応募者との間でその条件について協議する。

- 応募作品の返却

- 応募作品の返却は行わない。

- その他詳細

- ホームページをご確認ください。

- 問い合わせ先

- こちらからお問い合わせください。

2024年4月1日 作成

2024年4月10日 改定

Minecraft カップ運営委員会事務局

(公益社団法人ユニバーサル志縁センター内)

応募要項

- 応募要項について

- この応募要項は、主に本大会参加における応募方法について定める。

- 応募作品テーマ

-

未来を楽しむために、今できることを考えてみよう

「Well-being をデザインしよう」第6回Minecraft カップでは、「17のSDGs目標が達成された後の未来」を描く人材を育てることを目的に、「Well-being をデザインしよう」を大きなテーマとして扱います。

Well-being(ウェルビーイング)とは、みんなが心地よい暮らしを送り、楽しさや安心感を感じ、”幸せ”に過ごすこと。しかし”幸せ”は、文化や環境によって一人一人感じ方が違います。

ある人にとっては、友達と外で元気に遊ぶことが”幸せ”かもしれないし、ある人にとっては、一人で静かに本を読んで過ごすことが”幸せ”かもしれません。

幸せとは私たち一人一人の中にあり、誰かに強制されたり決めつけられたりするものではありません。「幸せとは、◯◯のこと」と考えた内容に、親や友達と違いがあるのは当たり前です。

今大会では「楽しい未来のために今の自分は何ができるか?」を教育版マインクラフトの世界で表現してみてください。

今年は、2つの部門で作品を募集します。

1つ目は「まちづくり部門」、テーマは「未来のまちを共創しよう」

私たちが暮らす地球をもっと楽しく、幸せにする”まち”をチームで表現してください。2つ目は「たてもの部門」、テーマは「未来の技術でパビリオンを創造しよう」

未来を豊かにする技術を使って、2025年に開催される大阪・関西万博のパビリオンを考えてみてください。Beyond SDGs である Well-being を考える際に、ぜひこんなキーワードをヒントに考えてみてください。

- 一人ひとりの価値観や感性によりそうまち

- 持続可能な社会を支えるゼロカーボンエネルギーの作り方・使い方

- 自然との共生を実現するまち

- 社会の発展のための魅力的な先端技術

- 平和でだれもが受け入れられ、すべての人が法や制度で守られる社会

- だれもが自由な移動を楽しめるモビリティとまちづくり

- 審査基準

-

- 構想力

大会のテーマについて考え、他の作品にはない自分の作品だけにある要素やポイントを考えだし、文章や絵でまとめたり、設計図などにして、イメージをふくらませることができたか。 - 調査力

大会のテーマについて本やネット、動画などでいろいろな場所やものがしらべられているか。さらに提出物や発表時に何をしらべたかしっかりと伝えられているか。 - 技術力

ワールドの建物などを手作業だけでなく MakeCode や他プログラミング言語を用いて作れたかどうか、さらにレッドストーン回路やコマンドブロックをつかって新しいしかけを作ることができたか。そのしかけがきちんと動いているか。 - 計画遂行力

作品を作る前にどのように進めていくか、考えることができたか。スケジュールやカレンダーなどを作成して計画を立てられているか。必要な情報や技術、チームの場合は仲間を集めるための努力をしているか。問題が発生したときは、どうするかを考え、予定通りに進められなかった場合も、最後まで完成させるために行動できたか。チームワークを高めるために、メンバー同士が協力して作品制作を進められたか。 - テーマ性

大会のテーマをワールドの中で表現できているか。提出物や発表時に、テーマについて何を考えて作ったかをしっかりと伝えられるか。 - 表現力

動画や画像、発表時において、作品を人に見せるときに、見た目の効果や演出、表現の良さなど、作品の魅力をしっかりと伝えることができているか。話し方や構成、演出、動画作りにおいて作品を作った背景やコンセプトを説明することで、見ている側が作品をよく理解し、共感してもらえるようにできたか。

- 構想力

- 応募提出物

-

まちづくり部門

-

教育版マインクラフトのオリジナルのワールドを用いて制作されたまち

拡張子:.mcworld

指定範囲:スポーン地点から最大±1000×±1000の範囲内であること。

たてもの部門で自身が制作したパビリオン(建物及び展示物)を用いてもよい。 -

作品のタイトルが入ったメイン画像

サムネイルとなる作品紹介画像にタイトルを入れること。

画像は横長にすること。 - 作品を紹介する画像と説明文

-

(任意)MakeCode のデータ

拡張子:.mkcd -

(任意)著作物リスト、フリー素材リスト

拡張子:.pdf

作品内に著作物等が含まれる場合には、著作物や著作権者等の許諾を得たことが分かる内容の資料。フリー素材を用いた場合には、それらがフリー素材だと分かる内容の資料。

-

本大会が用意した教育版マインクラフトのテンプレートワールドを使用して制作されたパビリオン(建物及び展示物)

拡張子:.mcworld

指定範囲:万博会場(円形のスタジアム)内にある草ブロックの区画のうち、どれか一つを選択

選択した一区画以外の区画で制作しないこと。まちづくり部門で制作したパビリオン(建物及び展示物)を用いてもよい。ただし、指定範囲を越えないこと。 -

作品のタイトルが入ったメイン画像

サムネイルとなる作品紹介画像内にタイトルを入れること。

画像は横長にすること。 - 作品を紹介する画像と説明文

-

(任意)MakeCode のデータ

拡張子:.mkcd -

(任意)著作物リスト、フリー素材リスト

拡張子:.pdf

作品内に著作物等が含まれる場合には、著作物や著作権者等の許諾を得たことが分かる内容の資料。フリー素材を用いた場合には、それらがフリー素材だと分かる内容の資料。

-

教育版マインクラフトのオリジナルのワールドを用いて制作されたまち

- 応募手順

-

- ホームページよりチームメンバー全員の会員登録を行う。

- チームの責任者はマイページに氏名、お住まいの都道府県、学校名、学年、生年月日、性別を記載する。更に、配送物(副賞など)の届け先、日中に連絡が取れる電話番号を記載し、数日中に連絡が取れるメールアドレスで登録を行う。住所が学校などの場合は建物名も記載すること。

- チームの責任者はマイページからチームを作成し、チームメンバーを招待し、全員を追加する。

- 応募期間内に作品応募に必要な提出物のアップロード及び登録を済ませ、最後に作品応募ボタンを押すことで応募が完了となる。締め切り直前は回線が混雑し、アップロードできない場合があります。数日前には応募提出を完了させるなど、余裕をもった提出にご協力ください。

- 禁止事項

-

大会参加者は以下の行為を行ってはならない。運営事務局が悪質だと判断した場合は即失格とする場合がある。

- 保護者の同意を得ずに参加すること。

- 公表済み、もしくは今後公表予定の作品を使用すること。

-

作品に使用する素材において、著作権を侵害する行為を禁止とする。ただし、下記の条件においては可とする。

- 作品に他人が著作権等を持つ著作物が含まれる場合には、応募者の責任において、当人に使用の許可を得ること。また、人物の肖像等を利用する場合についても同様とする。

例:赤十字マーク、二次利用が認められていない作品・キャラクター・ブランド・製品など -

動画内での音声について、声の加工(ボイスチェンジャー)や音声ソフト(ボイスロイド等)は原則として禁止する。ただし、下記の条件においては可とする。

- 利用ガイドラインがはっきりしているサイト、サービスであること

- 商用利用が許可されていること(商用利用可と書かれていること)

- 使用、掲載に関して報告や URL の記載が不要なものであること

- 方法は限定せず、誘導などの発言、特定の作品や人物の名前を利用するものや、コスプレや宣伝をする行為。特定の企業ブランド、キャラクターを連想させる行為。

- 審査会時に、著作権違反となるような服装の着用。

- 大会の進行や運営を著しく妨害する行為。

- 参加時の申告内容に虚偽のものを記載して参加すること。

- 同一の人物が同一の部門へ複数回、大会への応募を行うこと。

- 大会運営事務局が指定した審査実施時間に遅れること。

- 受け取った賞与を寄付以外の形で第三者に譲渡したり転売をすること。

- 大会運営スタッフの指示および要請に従わないこと。

- 発表中に他人からの助言や指示を受ける行為。

- Mojang AB および Microsoft が定める、Minecraft の利用ガイドラインに違反すること。

- 本大会の名前、ブランドまたはアセットを害するような行為を行わないこと(ギャンブル、ポルノ、暴力、テロ行為、その他安全ではないコンテンツ/成人向けコンテンツに関する行為など)。

- 反社会的勢力と関係すること。

- 以下に規定する迷惑行為を行うこと。民族、人種、身体、宗教などに関する差別的な内容を含む言動・特定宗教、思想、政治等の勧誘活動、宣伝活動・特定人物や団体に差別中傷する行為・痴漢行為など、ポルノ関係の内容を含む言動・暴力やテロリスト行為・その他、他の参加者や来場者に不快を感じさせる行為。違法、詐欺的、わいせつ、有害、または軽蔑的な行動。

- 守秘義務

ホームページに未掲載の運営事務局からの連絡を外部に公開する行為。参加者が運営事務局との個別コミュニケーション・問い合わせ・質問の内容を公開する行為(同じチームのメンバーと保護者を除く)。参加者が内容を公開したい場合は、発言者と運営事務局の許可を得なければならない。 - その他本規約に反すること。

2024年4月1日 作成

2024年4月10日 改定

Minecraft カップ運営委員会事務局

(公益社団法人ユニバーサル志縁センター内)