応募作品-2022年-

応募作品-2022年-

チームの特徴

神奈川県川崎市立橘中学校の部活、マルチメディア研究部の中で、マイクラを専門的にやるグループのチームです。部員約40名の半数、20人ほどがチームに参加して街づくりに携わりました。1人1台パソコンを使って、週およそ2~3日程度の活動の中で作品を作ります。

チームメンバー

24名

作品の中で注目して

みてほしいところ

地面からの照り返しによる温度上昇や津波や大地震に対応できる、近未来の次世代の「家」として作成しました。この家は3つのメリットがあります。1つ目は家本体にマルチコプターがついており、飛ぶことができることです。津波や地震がきても家ごと飛行して、安全なエリアまで避難できます。2つ目は、地面に自然を増やすことができることです。地面に自然が増えることで、地面からの照り返しによる家の温度上昇を防ぐことができます。3つ目は太陽光パネルによってある程度自立した発電を行うことができることです。

「作品テーマ」をワールド上で

どのように表現したか

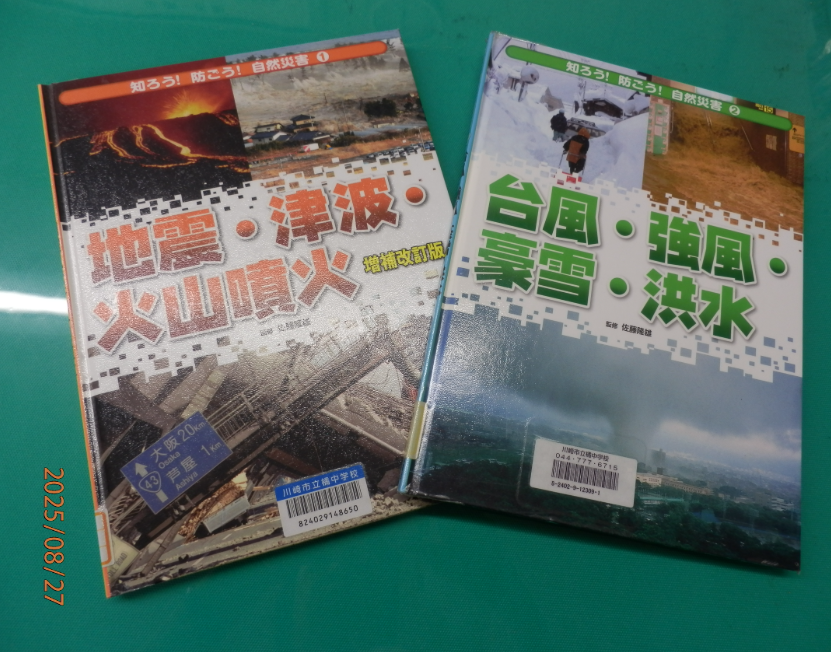

私たちは防災都市を考えたときに、様々な災害があるため、災害の種類を知ることから調べ学習を始めました。例えば、地震です。陸地の下で起きた地震では津波のリスクが少ないですが、海底で発生した大きな地震は津波発生の確率が上がります。ある程度の高さの津波であれば、堤防の消波ブロックで津波によって起きる災害は低減できます。しかし、想定外の津波が発生することも考えられることが調べていくうちにわかりました。私たちは調べ学習を通して、「こんな災害も考えられる」という想定外の自体も考えました。

どのようなことを調べたか

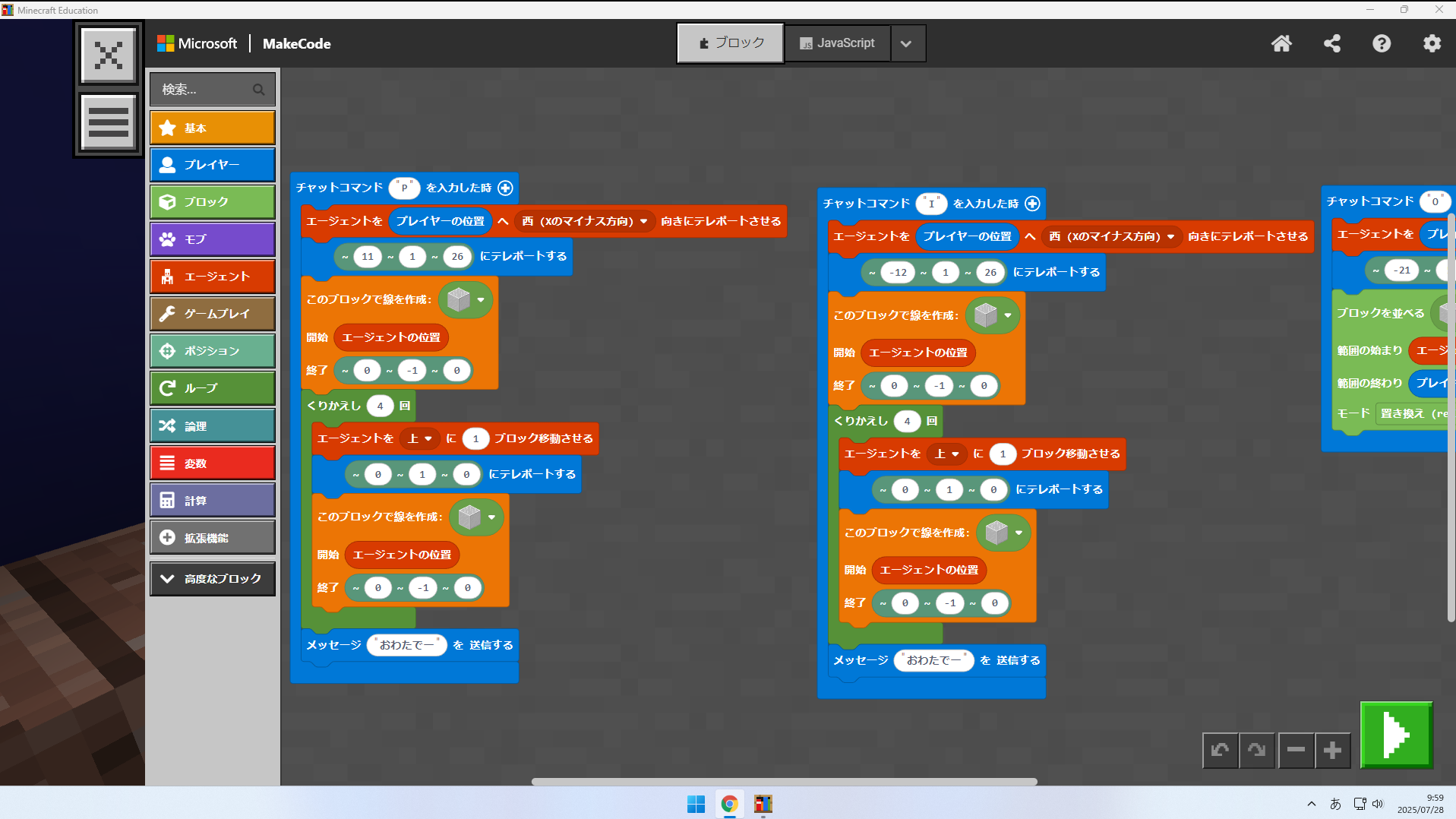

今回は時間に余裕があったので、一部メンバーでMakeCodeにもチャレンジしました。主な使用用途としては、特定の形の建物の作成時です。特に駅前に作ったショッピングモール等で円形を作ったり、三角の断面の建物を作る際などに使用しました。コマンドは各部員がそれぞれ、FillやTPといった基本的な部分はもちろん、一部メンバーはExecuteなどの難易度が比較的高いコマンドの使用にもチャレンジしました。

プログラミングなどを、

どのように使ったか

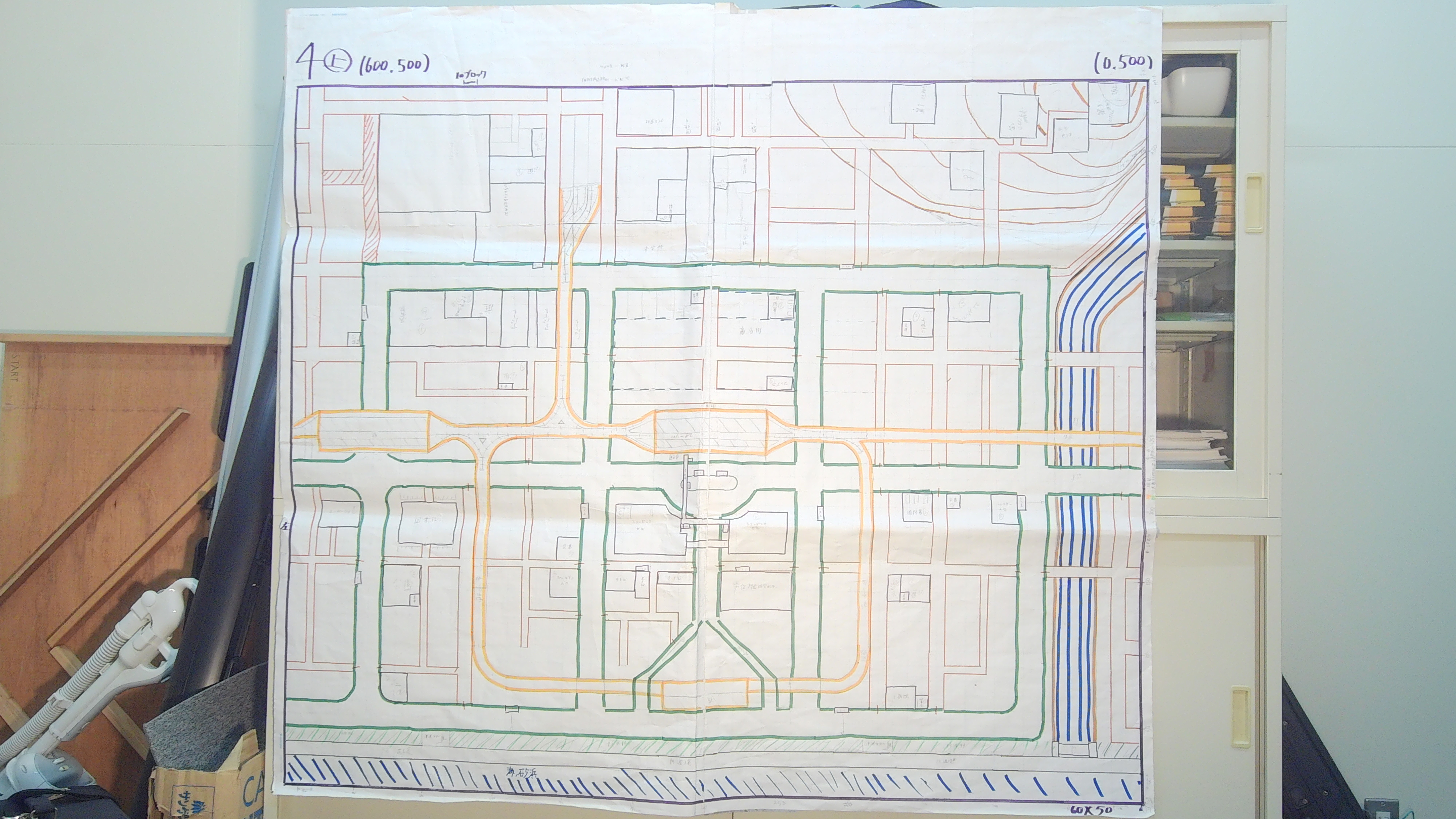

テーマが発表されたところから、締め切りまでの工程計画を考えました。その後、メンバー各自で災害について調べ学習を行いました。様々な災害があることを知り、多くの災害の種類に対応できるよう、メンバーでまちの構想について話し合いを行いました。次に話し合った構想を具現化するために、模造紙に「防災タワー」という避難所の配置や避難時の人の動線を考えて交通網を構築しました。交通網ができたところで、公共施設や住居、病院、スーパーなどの配置について考えて計画しました。

どのような計画をたてて

制作をすすめたか

市民全員が避難できるような仕組みを作りました。まず、移動の際には足が不自由な方々のために、動く歩道を作成しました(誰でも乗ることができるように工夫しました)。避難所は、山の上に作成して、工夫した点としては、高台で津波からの被害を最小限にできるようにするために高床式にしたことと、トラス構造を採用して、地震の揺れにも強くした点です。これにより作品のサブタイトルである、「みんなで生きる町」を表現しました。

THUMBNAIL

MAP