応募作品-2022年-

応募作品-2022年-

チームの特徴

熊本県の八代市と芦北町の小学生チームです。 テック89子どもプログラミング教室からの参加です。

チームメンバー

7名

作品の中で注目して

みてほしいところ

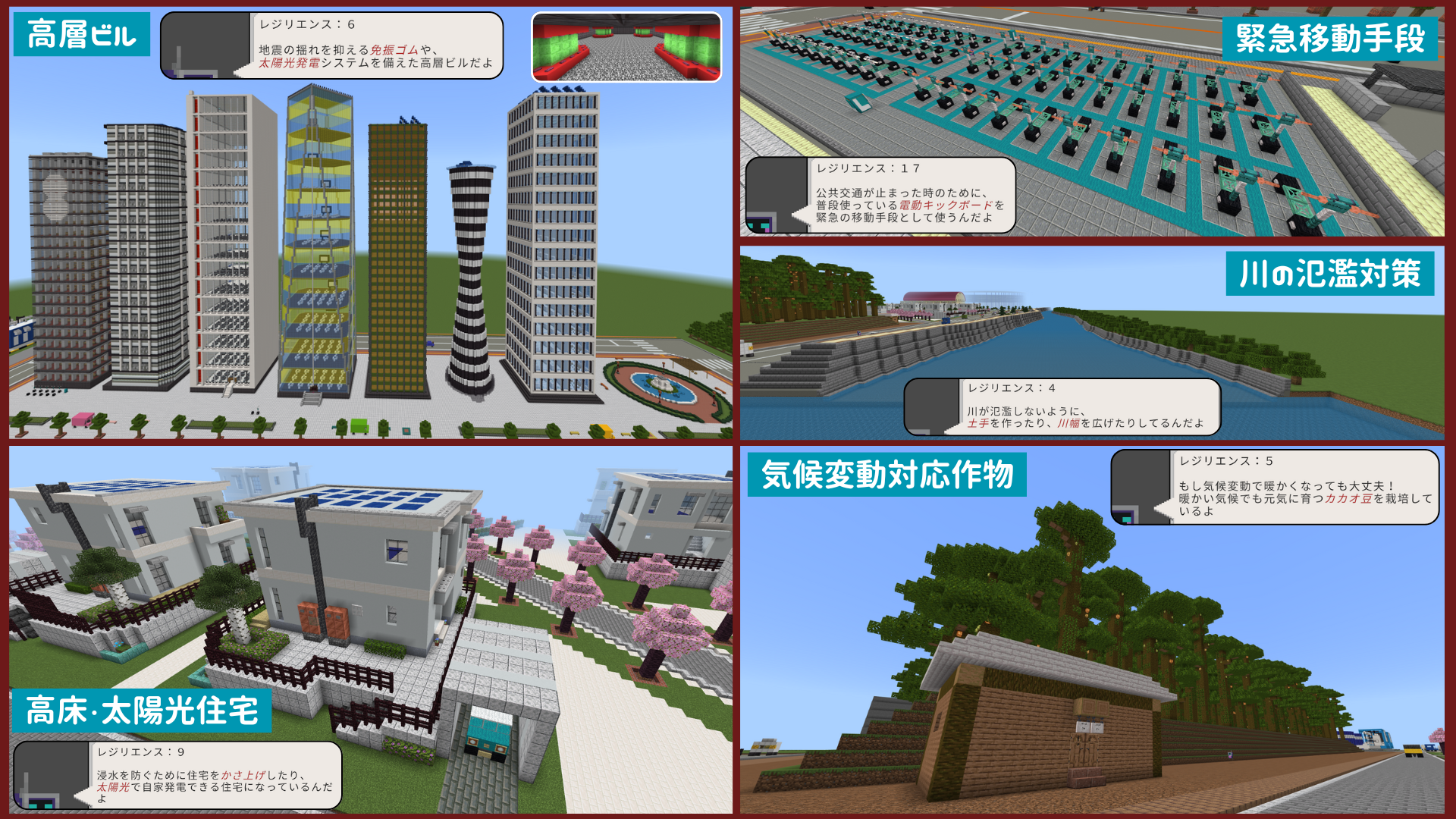

僕たちの作品「17 シールズ」で一番見てほしいのは、17種類のレジリエンスを街全体にちりばめた点です。

地震や津波、気候変動から巨大隕石まで、さまざまな災害から人々を守るための工夫を凝らしました。

特に工夫したのは、街の中で電気や水を地産地消する仕組みです。

災害で電力網が壊れても、地域にある太陽光発電や風力発電で電気を作ることができ、住宅や高層ビルにも太陽光パネルを設置しました。

水道が使えなくなっても、海水を淡水化して飲料水を作る施設があるので安心です。

また、津波・高潮・川の氾濫などのハード面の災害対策だけではなく、

ボランティアセンター、食料備蓄と炊き出し、がれきを素早く回収するなどソフト面の対策も取り入れました。

SDGsの17の目標にちなんで「17シールズ」と名付け、未来の子どもたちが安心して住み続けられる街を目指しました。

「作品テーマ」をワールド上で

どのように表現したか

僕たちは「レジリエンス」という言葉を知らなかったので、まずインターネットや図書館の本で調べました。

その結果、どんな「災害」があるのか、災害に備える「防災」、災害後の「復興」という考え方があることを知りました。

具体的には、内閣府防災情報や国土交通省のウェブサイトで、津波や川の氾濫について調べました。

また、福岡市水道局のウェブサイトで海水淡水化の仕組みを、経済産業省のウェブサイトで再生可能エネルギーについて学びました。

また、SDGsの目標も参考にしました。

特に災害と関係が深い「飢餓をゼロに」や「安全な水とトイレ」「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」「住み続けられるまちづくりを」などの目標を参考にアイデアを広げ、街づくりに生かしました。

これらの調査を通して、建物が壊れないようにするだけでなく、災害が起きても暮らし続けられる仕組みが大切だと学びました。

どのようなことを調べたか

「17 シールズ」には、病院、市役所など200ブロックを超えるような巨大建築物があります。

これらを手作業で作るのは現実的ではないので、表計算ソフトで建築物の設計図を作り、プログラムで建築しました。

また、太陽光発電や風力発電の角度から座標を計算したり、300ブロックを超える楕円形のスタジアムをつくったりするためには、高度な数学が必要でした。

先生に教えてもらいながら、これらの難しい計算をプログラムに組み込みました。

最も困難だったのは、1000ブロック規模の巨大な山の生成です。

通常、山は砂ブロックをコマンドなどで積み上げる方法が一般的ですが、この規模の山では効率が悪く、別の方法を考える必要がありました。

そこで、一度のプログラムで山の形を生成する方法を選びました。

特に山の稜線を自然な曲線にするアルゴリズムが最も難しく、何度も試行錯誤を繰り返しました。

プログラミングなどを、

どのように使ったか

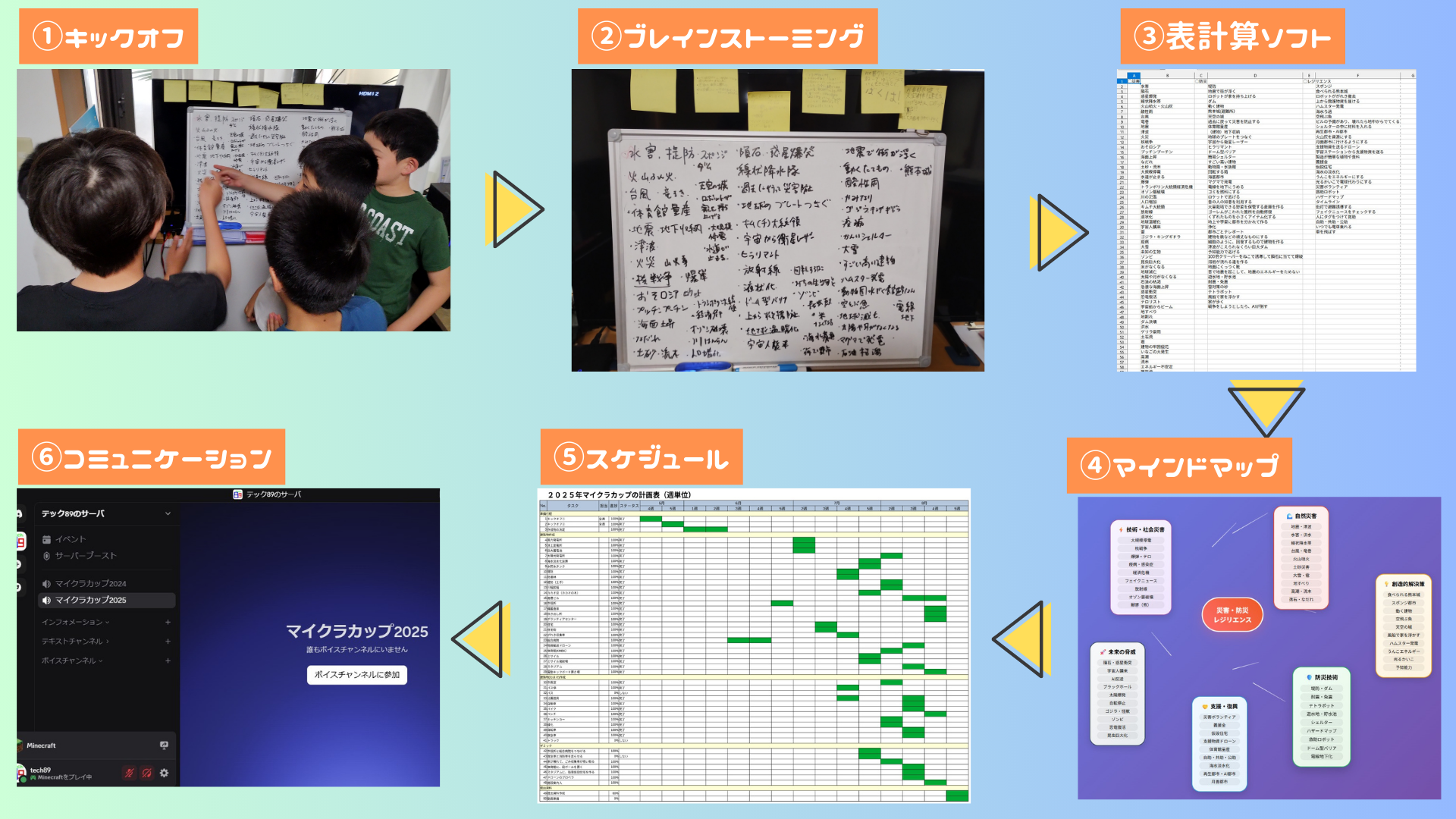

僕たちは学校がバラバラで、なかなか集まることができません。そこで、まず最初にみんなで集まり、「キックオフミーティング」を開きました。

ミーティングでは、たくさんのアイデアを出すために「ブレインストーミング」を行い、その結果を「表計算ソフト」にまとめました。

さらに、生成AIを使ってアイデアを「マインドマップ」に整理しました。

次に、建築物の制作や調査項目をタスクに分け、メンバーとスケジュールを割り振って「スケジュール表」を作成しました。

これにより、各メンバーが何をいつまでにやるべきか明確になりました。

メンバーが同じ場所に集まることは難しいため、「Discord」を使用してコミュニケーションを取りながら作業を進めました。

初参加のメンバーも多くいましたが、経験者が中心となって前回よりもスムーズに制作を進めることができました。

どのような計画をたてて

制作をすすめたか

17 シールズのすべてのレジリエンスを紹介します。

1.電力網破壊時の地域発電

2.水道施設破壊時の海水淡水化による飲料水の確保

3.津波や高潮からの住宅街の保護

4.川の氾濫や決壊への対策

5.気候変動時の温暖な気候向け作物(カカオ豆)の栽培

6.地震時の免震構造/太陽光による発電機能付き高層ビル

7.災害時の食料・物資の備蓄と炊き出し

8.ボランティアの円滑な受け入れ・運営

9.浸水防止のための住宅の"かさ上げ"/太陽光による自家発電機能付き住宅

10.火災時の延焼防止のための防火帯(樹木や空き地)の設置

11.災害時の"がれき"の迅速な回収

12.災害時の行政と医療の連携

13.災害時の物資輸送手段の確保

14.避難場所での迅速な段ボール設営

15.巨大隕石へのミサイル迎撃

16.応急仮設住宅の設置

17.公共交通機関停止時の緊急移動手段

THUMBNAIL

MAP