応募作品-2022年-

応募作品-2022年-

チームの特徴

第5回Minecraftカップの近畿地区大会で出会った中学2年生3人組です。今まで3人が実際に会ったのは第5回、第6回の近畿地区大会に2回だけですが、息はぴったりの3人組です。

チームメンバー

3名

作品の中で注目して

みてほしいところ

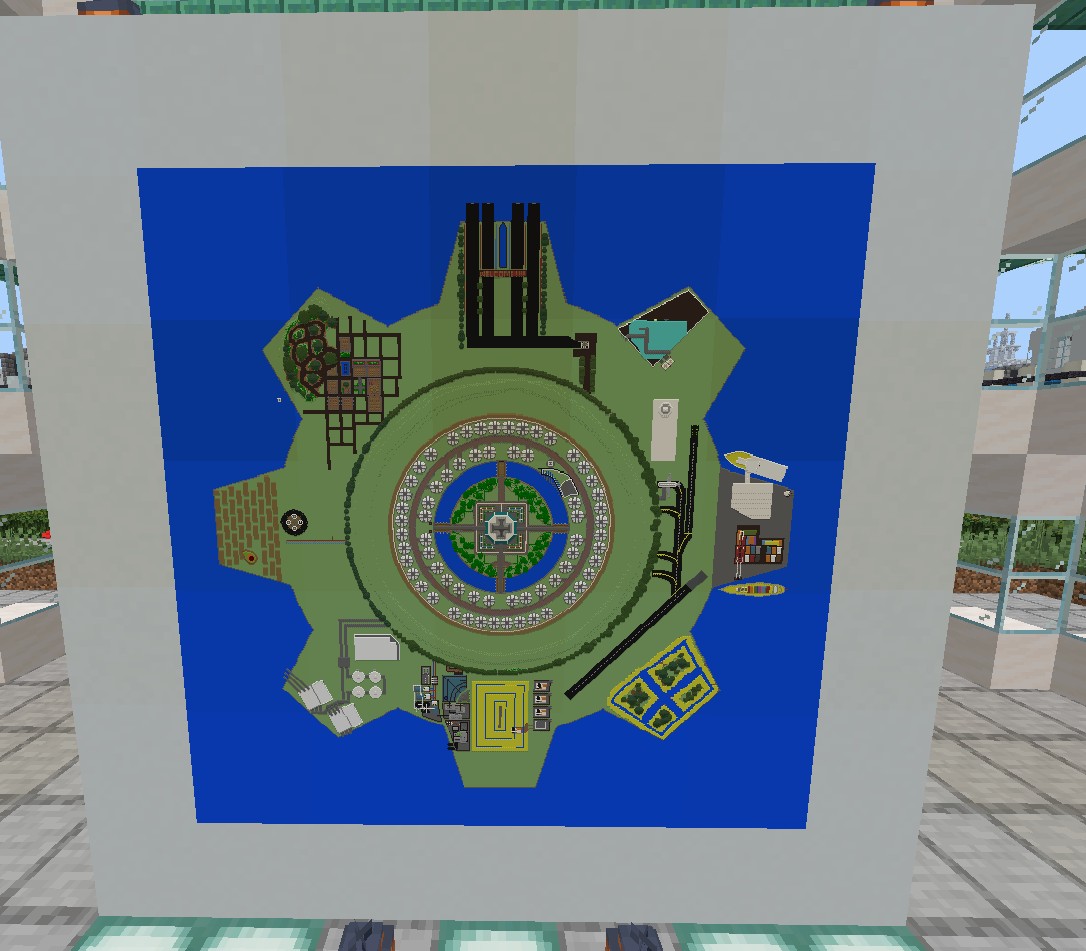

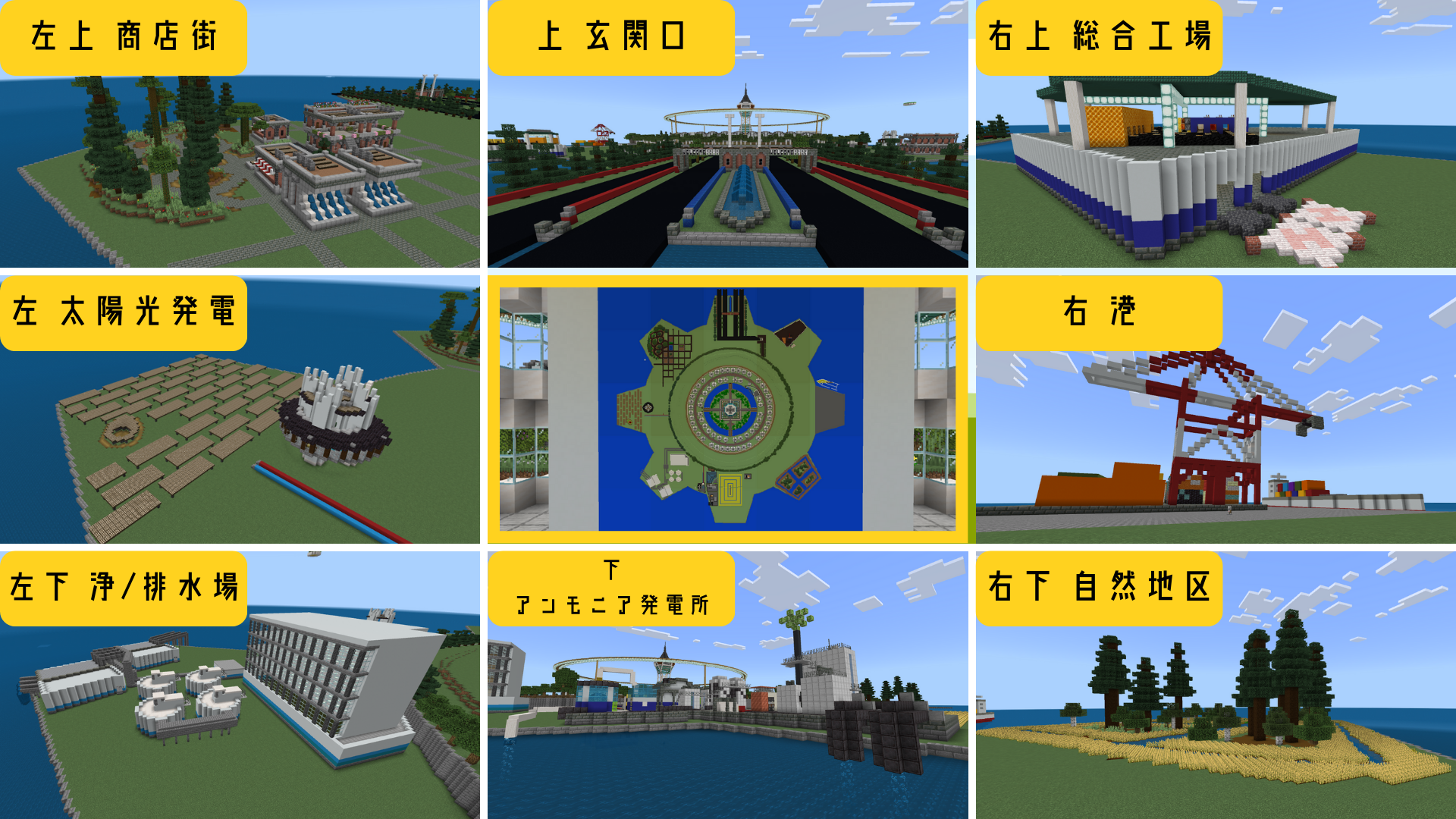

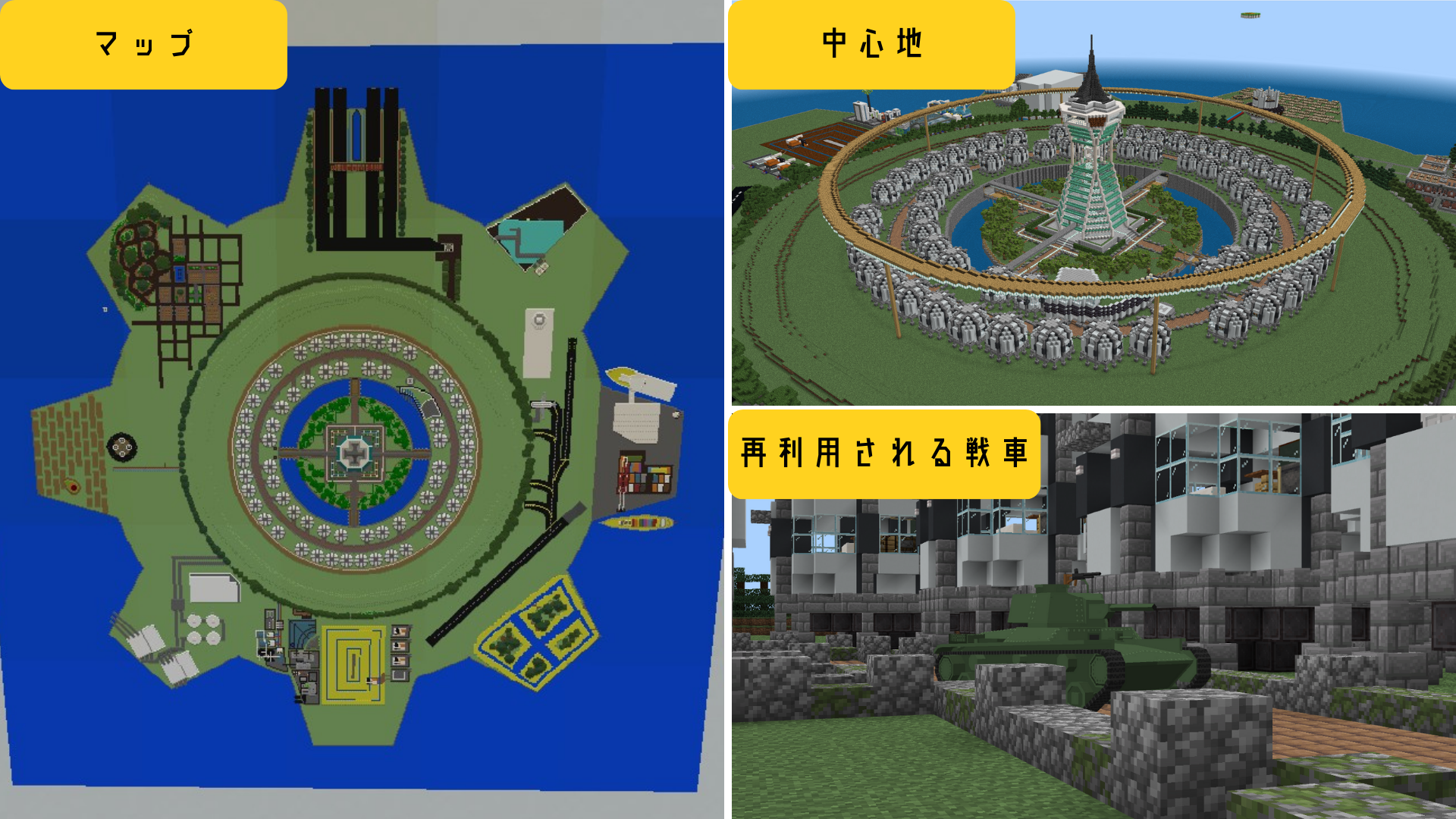

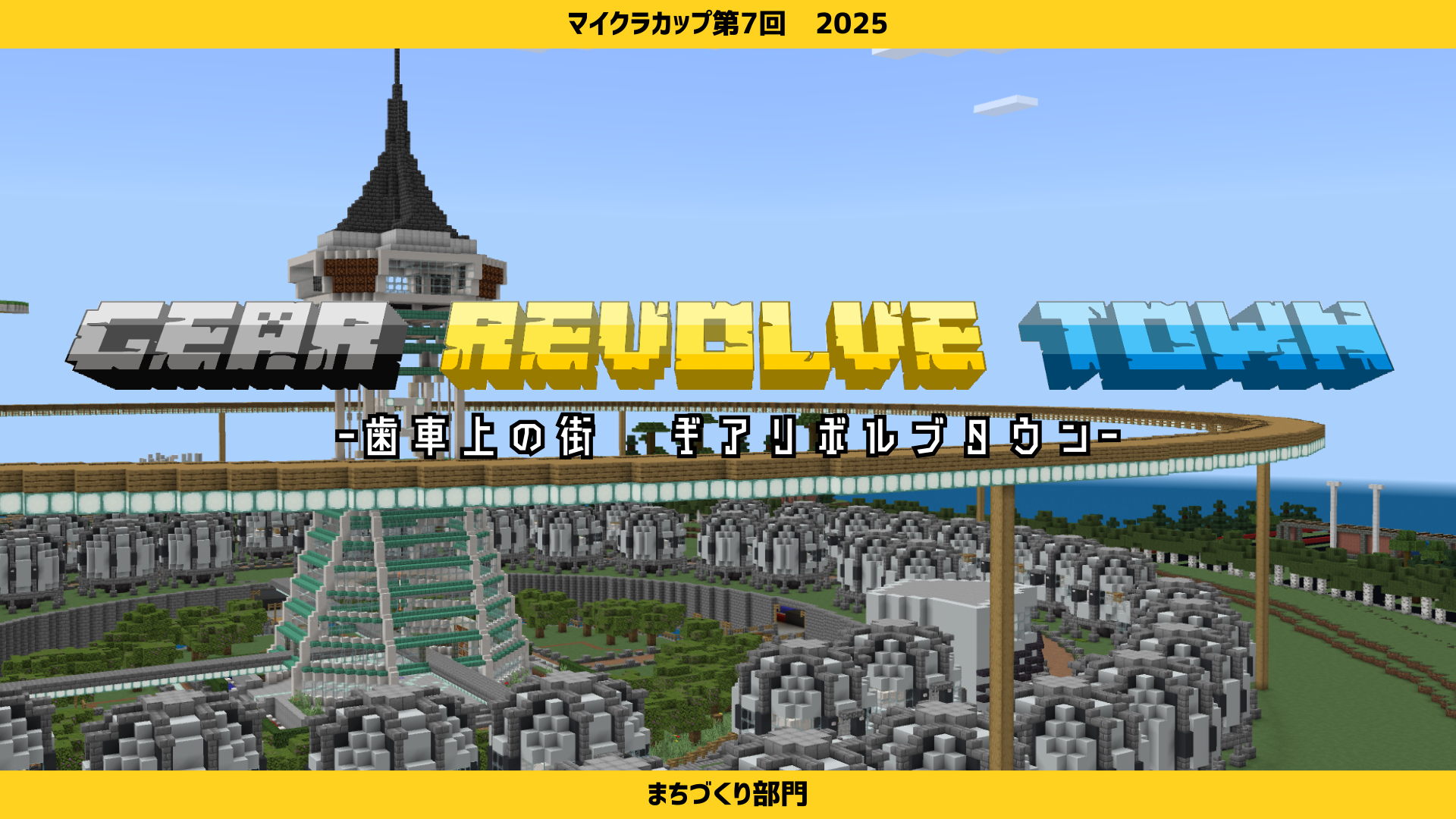

私たちの作品は、歯車の形をした島を舞台にした街です。歯車は「回り続ける人間の営み」と「互いに支え合うつながり」を象徴しています。その中に、災害からの復興の力や命を大切にする思い、さらに環境問題やSDGsへの願いを込めました。島の中央には復興のシンボルとなる塔を建て、どこからでも見えるようにしています。また、災害に備えて複数の道を中心へつなげたり、資源や施設を分散させたりと、防災を意識した街づくりを工夫しました。さらに緑や水の空間を多く取り入れ、人と自然が共生する姿を表現しています。歯車の形を活かしながら「デザイン性」と「実際に暮らせる街」としての機能を両立させた点に注目してほしいです。

「作品テーマ」をワールド上で

どのように表現したか

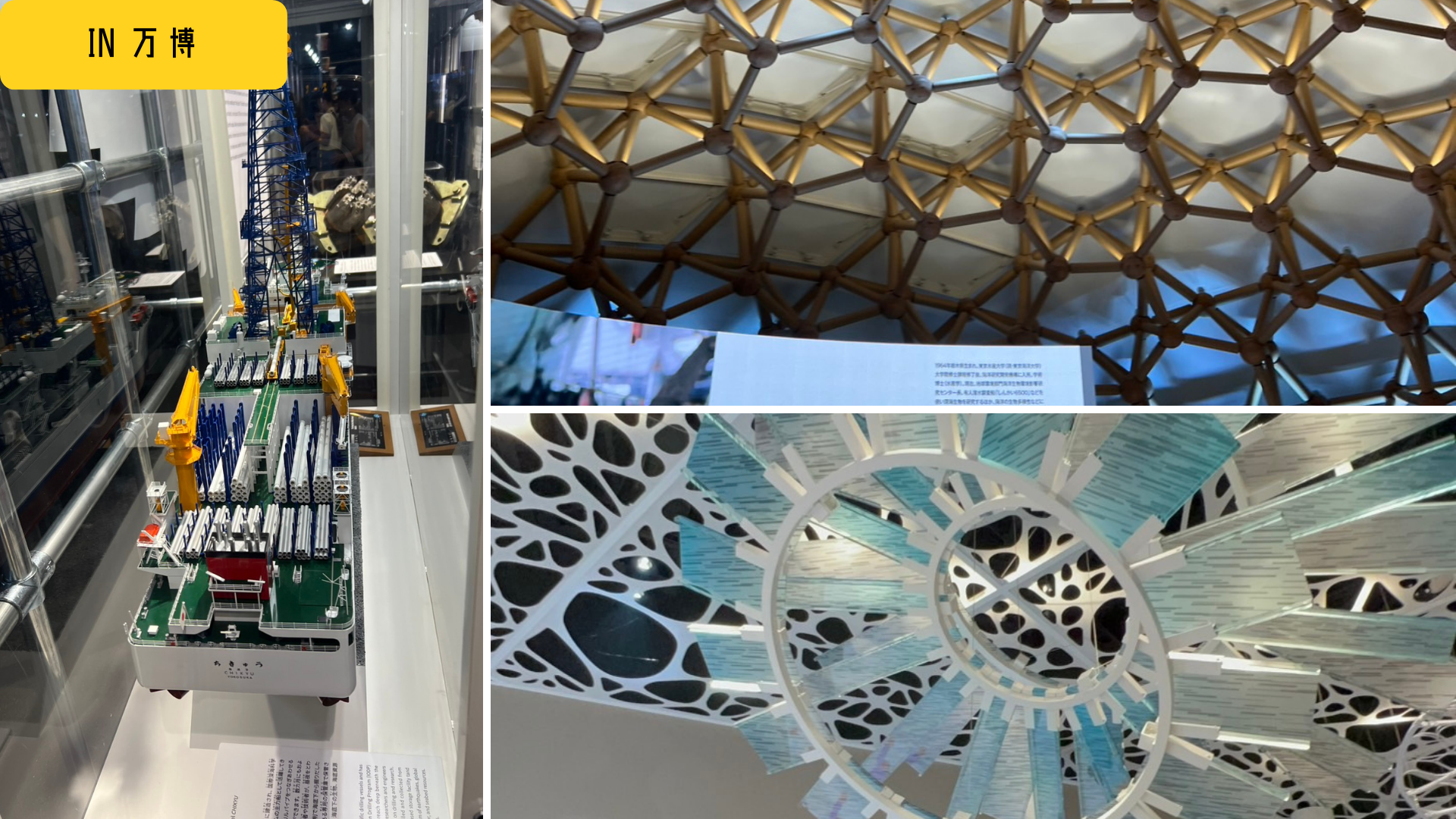

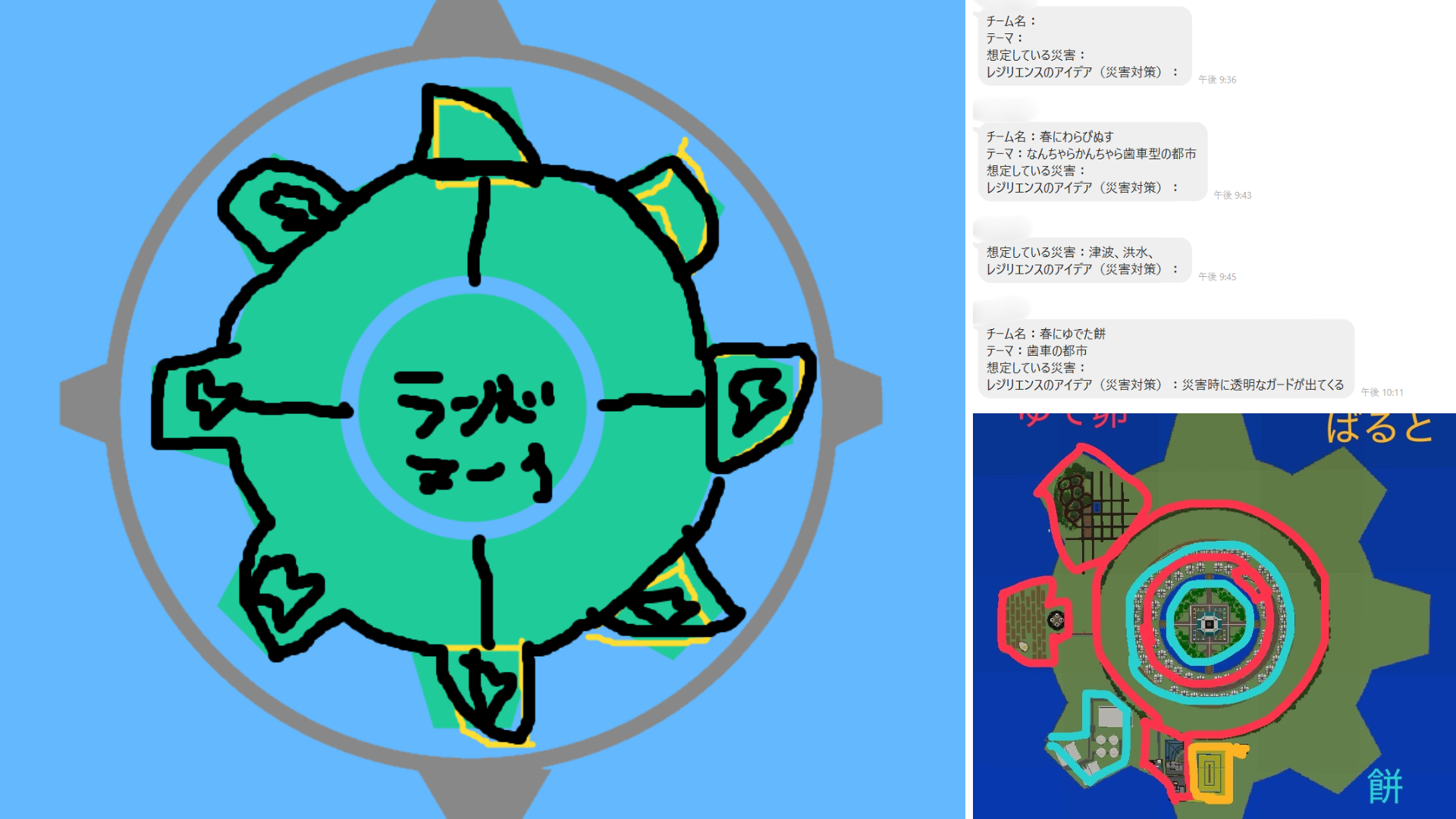

まず私たちは、作品制作の前にマイクラカップのテーマ「未曾有の災害から人類の命をまもれ!」について考えました。過去に起こった大災害やその対策を調べるために、インターネットや本、AIを活用しました。未曾有の災害という性質上、過去の事例をそのまま当てはめることはできませんでしたが、調べたことを参考にしながら独自の対策を考えました。また「レジリエンスを備えたまちづくり」について学ぶため、神戸の防災センターを訪れて阪神大震災の被害と復興の知恵を体験しました。さらに大阪・関西万博ではガスパビリオンやドイツパビリオンなどを見学し、災害に強い街づくりのアイデアを得ました。こうした学びをもとに、歯車の形の街に「復興」「営みの継続」「環境と共生」という思いを込めました。

どのようなことを調べたか

私たちは建築だけでなく、プログラミングを積極的に活用して街づくりに挑戦しました。3人ともプログラミングが得意であるため、MakeCodeを使って円環状の建造物や地形を生成し、街の基盤を効率的に整えました。また、災害時に人々を守るためのシェルター状の住居群については、ストラクチャーブロックを利用して複製や配置を行い、短時間で整然とした街並みを実現しました。これにより、手作業では難しい大規模で統一感のある建築をつくりあげることができました。さらに、プログラムやブロックの仕組みを組み合わせる際には、エラーや意図しない配置が起こることもありましたが、何度も試行錯誤して改良を重ねました。効率化と防災の両面を意識しながら「レジリエンスを備えたまちづくり」を実現できたことが大きな挑戦でした。

プログラミングなどを、

どのように使ったか

私たちは、まずチームでテーマを共有し、どのような街を目指すかを話し合いました。特に「レジリエンスを備えたまちづくり」を共通認識にするために、インターネットでの情報収集に加え、Google Mapを使って実際の街並みを空から眺め、道路や施設の配置を参考にしました。また、AIによるイメージ作成も活用し、チーム全員が完成像をイメージできるよう工夫しました。計画の流れとしては、①MakeCodeで歯車の形の島や地形を生成、②ストラクチャーブロックでシェルター状の住居群を配置、③環境やランドマークを整備する、という段階に分けました。途中では神戸の防災センターや大阪万博で学んだことを取り入れながら改良を重ねました。定期的にミーティングを行い、進捗を確認し合うことで計画的に作品を完成させました。

どのような計画をたてて

制作をすすめたか

私たちは「レジリエンスを備えたまちづくり」というテーマを、街全体の構成や細かな工夫で表現しました。歯車の形をした島は「回り続ける人間の営み」や「支え合う仕組み」を象徴し、中央に立つ塔は復興と希望のシンボルです。また、緑地や水辺を多く配置し、人と自然が共生する姿を示すことで、環境問題やSDGsへの思いを込めました。さらに小さな工夫として、かつて戦車だったものを平和的に再利用し、悪路を進める強さを「移動手段の利便性」として残しました。象徴的な存在ではなく街の中のオリジナリティの一つですが、「破壊の道具を暮らしに役立てる」という転換をささやかに表現しています。

THUMBNAIL

MAP