応募作品-2022年-

応募作品-2022年-

チームの特徴

近所に住むクラスメート、仲良し2人組で挑戦します。

チームメンバー

2名

作品の中で注目して

みてほしいところ

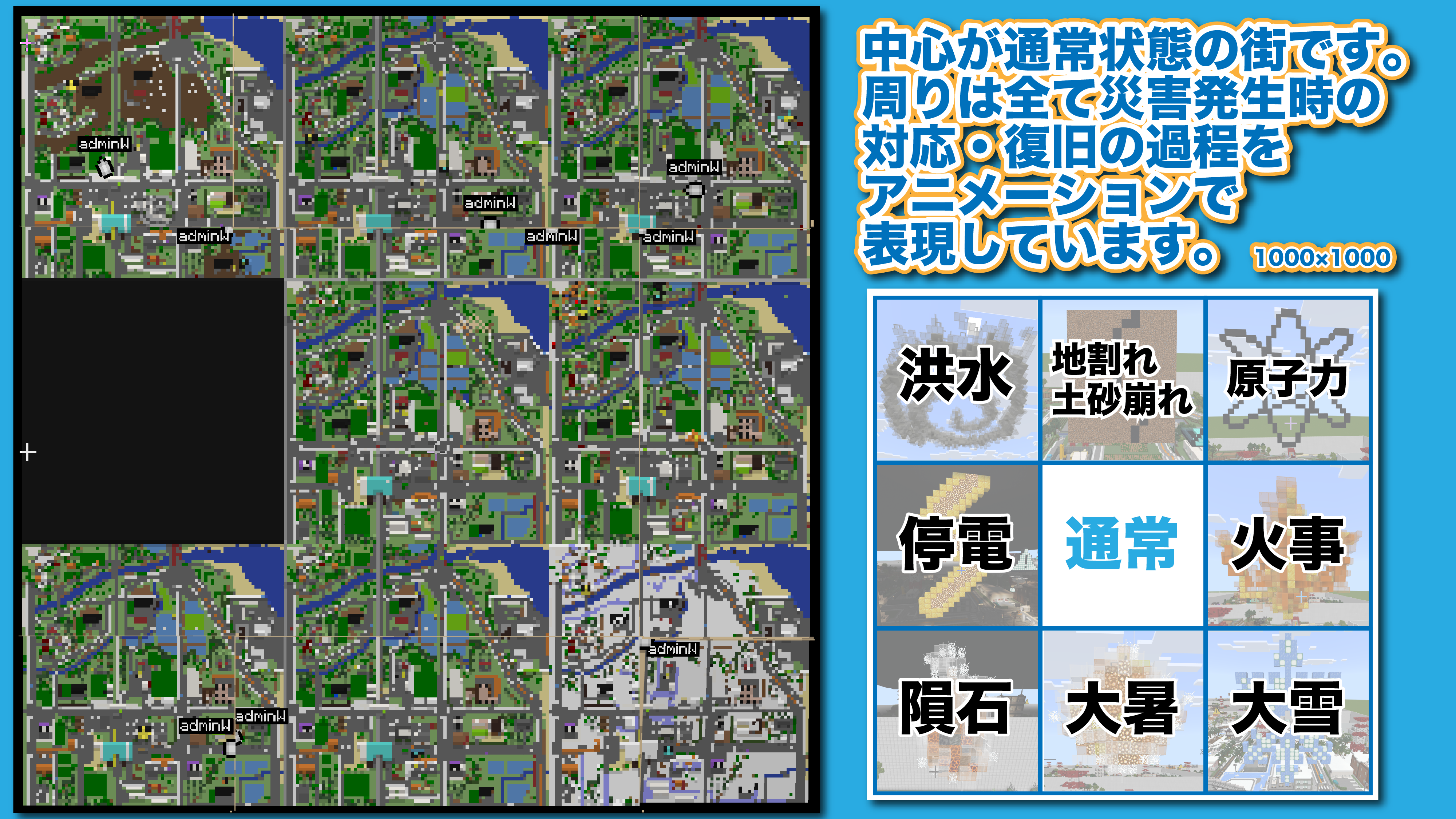

僕たちの作品では、「まち」を人の体に見立てて、電気を神経、情報を頭として作りました。災害が起きたとき、体がどう反応して、どう回復するかを考えて作りました。火はガラスやブロックで、洪水は色や高さで表し、世界観をこわさないように工夫しました。災害は8つに分けて、それぞれのゾーンで発生と復旧の流れをアニメーションで見せています。このまちの名前「ブルーレジリエンス」には、海の生きものから学んだ知恵や、青という色が持つ“命・冷静さ・回復力”の意味がこめられています。ワールドはとても広くて1000×1000マスあるので、ぜひエリトラで飛びながら、まちのいろんなしくみを発見してもらえたらうれしいです。

「作品テーマ」をワールド上で

どのように表現したか

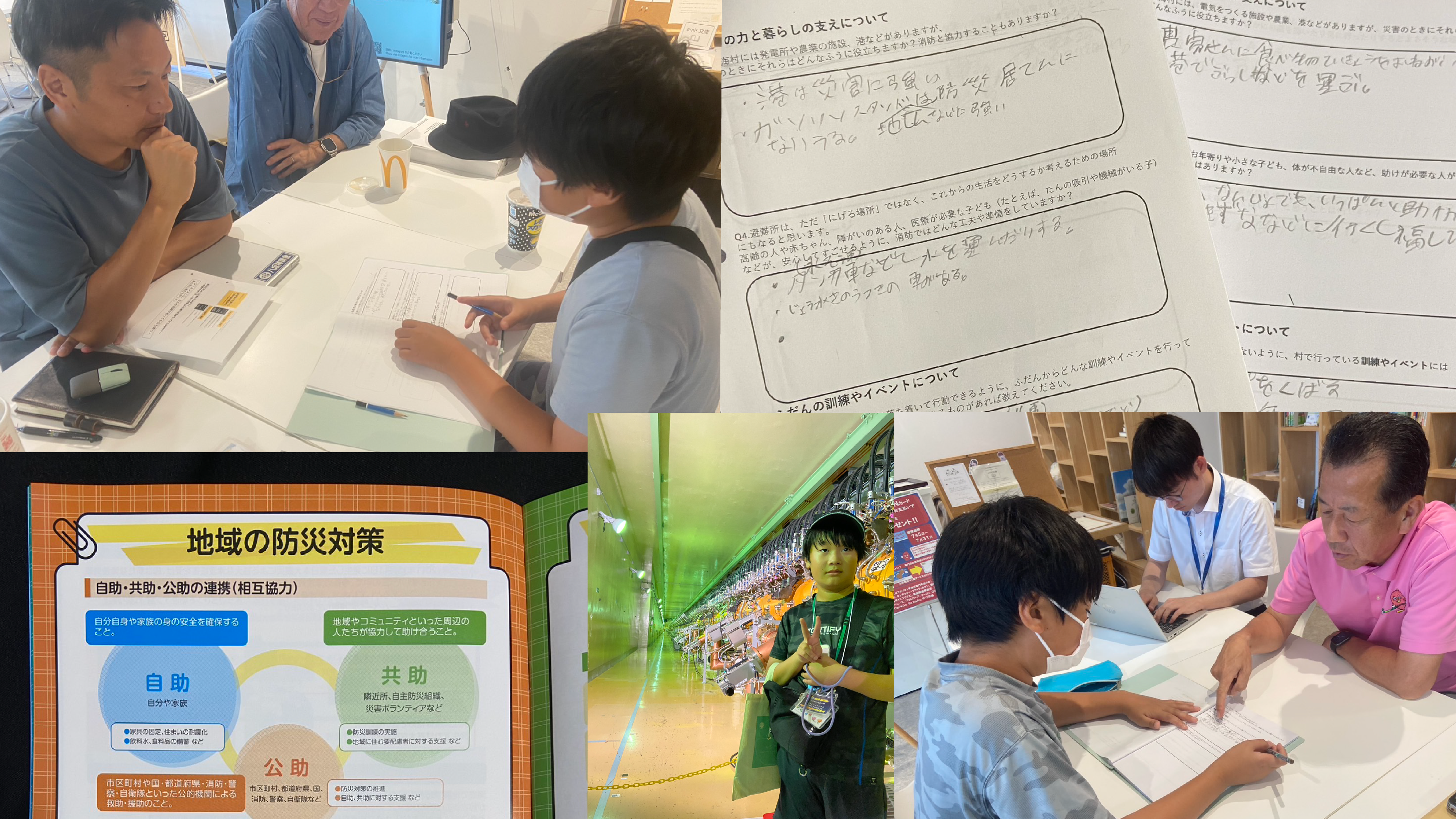

防災やレジリエンスについて知るために、実際にいろいろな人に話を聞いたり、本を読んだりしました。まず、東海村の村長に「村では災害のとき、どんな準備がされているのか」をインタビューし、ハザードマップも読みました。次に、元消防士で、今は防災の団体で活動している人に、災害のとき消防はどう動くのか、東日本大震災のときはどうだったのかも教えてもらいました。そして、日本原子力研究開発機構にも行き、原子力や放射線のこと、これからの防災についても学びました。本だけでなく、実際に話を聞くことで、どんなときに何が大事なのか、どんなことが問題になっていたのかがよくわかりました。これらをもとにして、Minecraftでレジリエンスのあるまちを作るアイデアを考えました。

どのようなことを調べたか

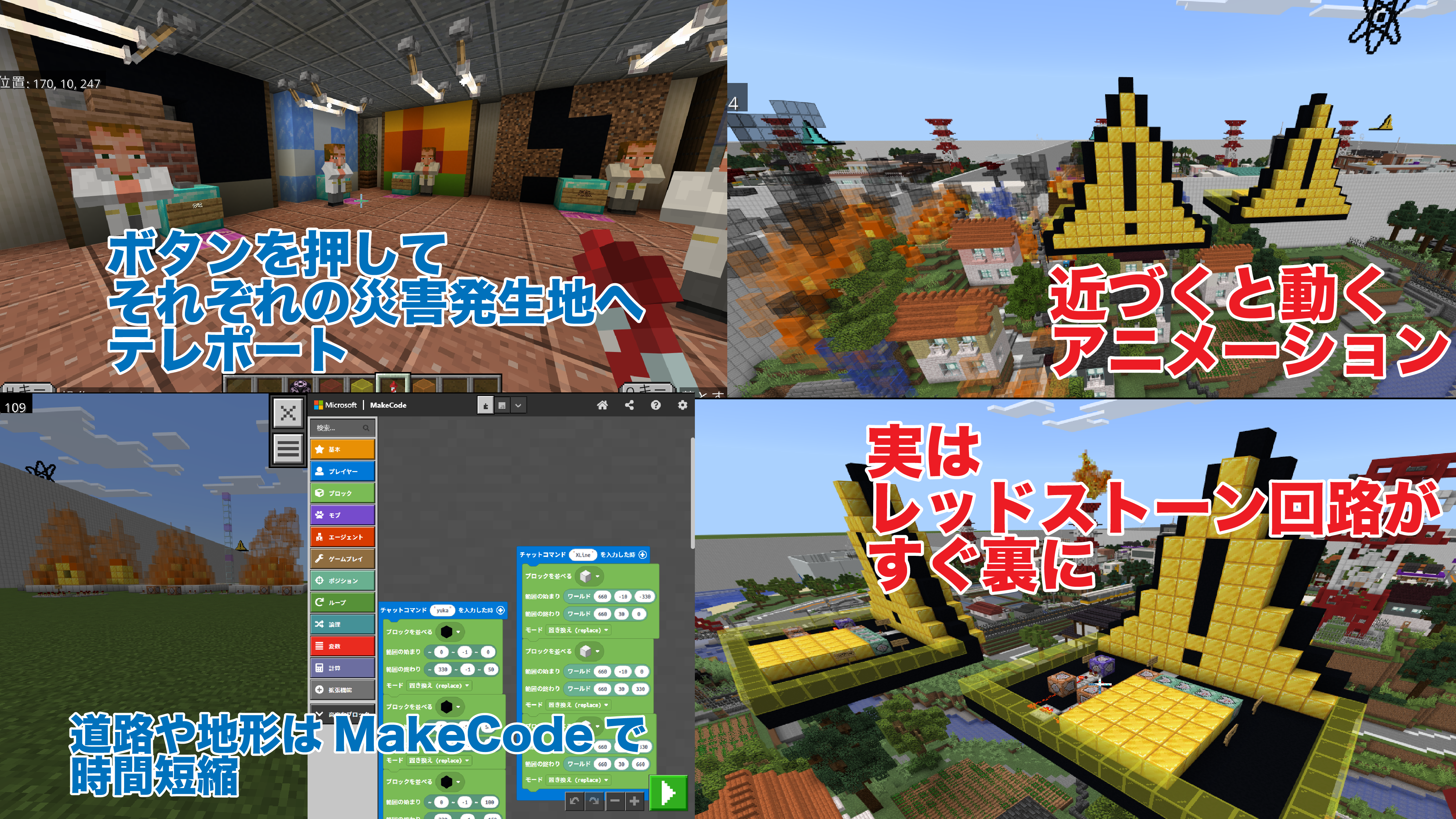

プログラミングとレッドストーンを使って、楽しく工夫しながら作品をつくりました。道路や地形を作るときは、MakeCode使ってブロックをならべたりしました。そして、中心の街を作ったあと、同じ街を8個作る作業では、調べた方法でコピーしました。そのやり方は、手順を調べて、家の人と相談しながら行いました。レッドストーンでは、災害が起きるときのアニメーションや、復旧の動きを作るのに使いました。でも、プレイヤーが遠くにいると動かないことが分かったので、近くに三角&ビックリマークのしるしを空に浮かべて、近づいてくると自動で動くように回路を組みました。わからないことは何回も調べて、うまくいくまで試しました。

プログラミングなどを、

どのように使ったか

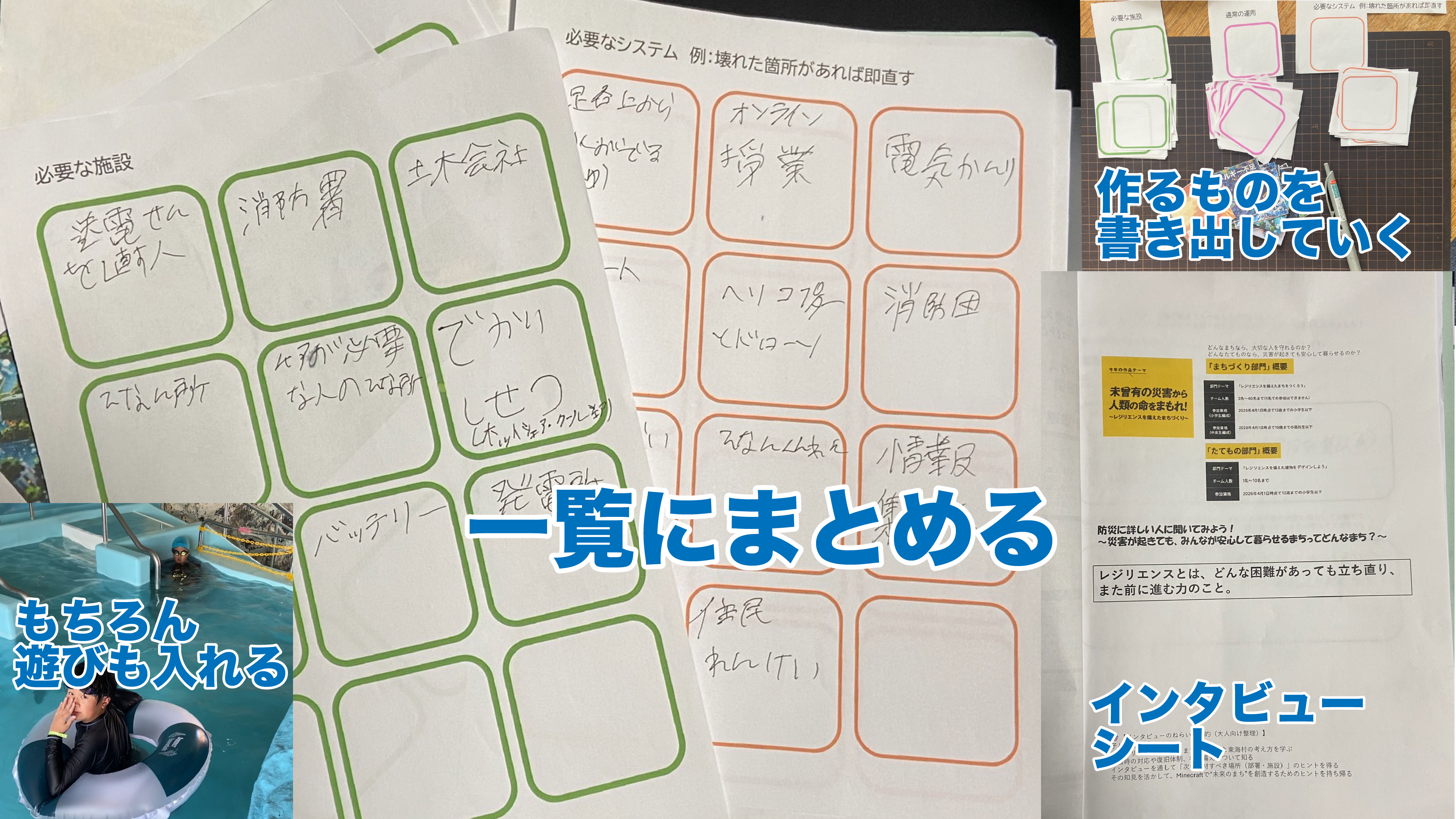

この作品を作るために、まず夏休みの宿題を早めにぜんぶ終わらせて、Minecraftの制作にしっかり時間がとれるようにしました。調べ学習では、村長さんや、元消防士で防災にくわしい人にインタビューをするために、あらかじめインタビューシートを作って、聞きやすくなるように工夫しました。調べたことや、作りたいしかけのメモ、作業の分担などは、バインダーにまとめて整理しました。制作は2人チームだったので、Discode(ディスコード)というチャットで連絡をとりながら作業をしました。家では、モニターを2台使って、調べものをしながらMinecraftを動かせるようにして、作業がスムーズになるようにしました。毎日1時間~2時間ずつ取りくんで、できるだけ計画どおりに進められるようにがんばりました。休憩に統合版のMinecraftでも趣味の制作をするのもモチベーションキープのコツです。

どのような計画をたてて

制作をすすめたか

このワールドでは、まちを人の体にたとえて、電気を「神経」、情報を「頭」として、災害に立ち向かうしくみを作りました。電柱には旗が出る「シャークガイド誘導網」で、避難などをすぐに伝えます。まちの中心には「ホエールシンク本部」があり、電気・水道・通信などのリーダーがあつまって指示を出します。また、災害は1つだけでなく、いくつも重なって起きることがあります。地震のような「地割れ・火事・洪水・停電」の複合にも対応できるように、8つの災害をテーマにしたゾーンを作り、それぞれで対策が見られるようにしました。

■座標 通常(スタート):172,10,245 停電(-159,10,247) 大雪(501,10.578) 火事(501,10,247) 地割れ(177,10,-83) 洪水(-159,10,-82) 大暑(171,10,578) 原子力(501,10,-83) 隕石(-160,10,575)

THUMBNAIL

MAP