応募作品-2022年-

応募作品-2022年-

チームの特徴

ものづくり大好き小学生です。

チームメンバー

1名

作品の中で注目して

みてほしいところ

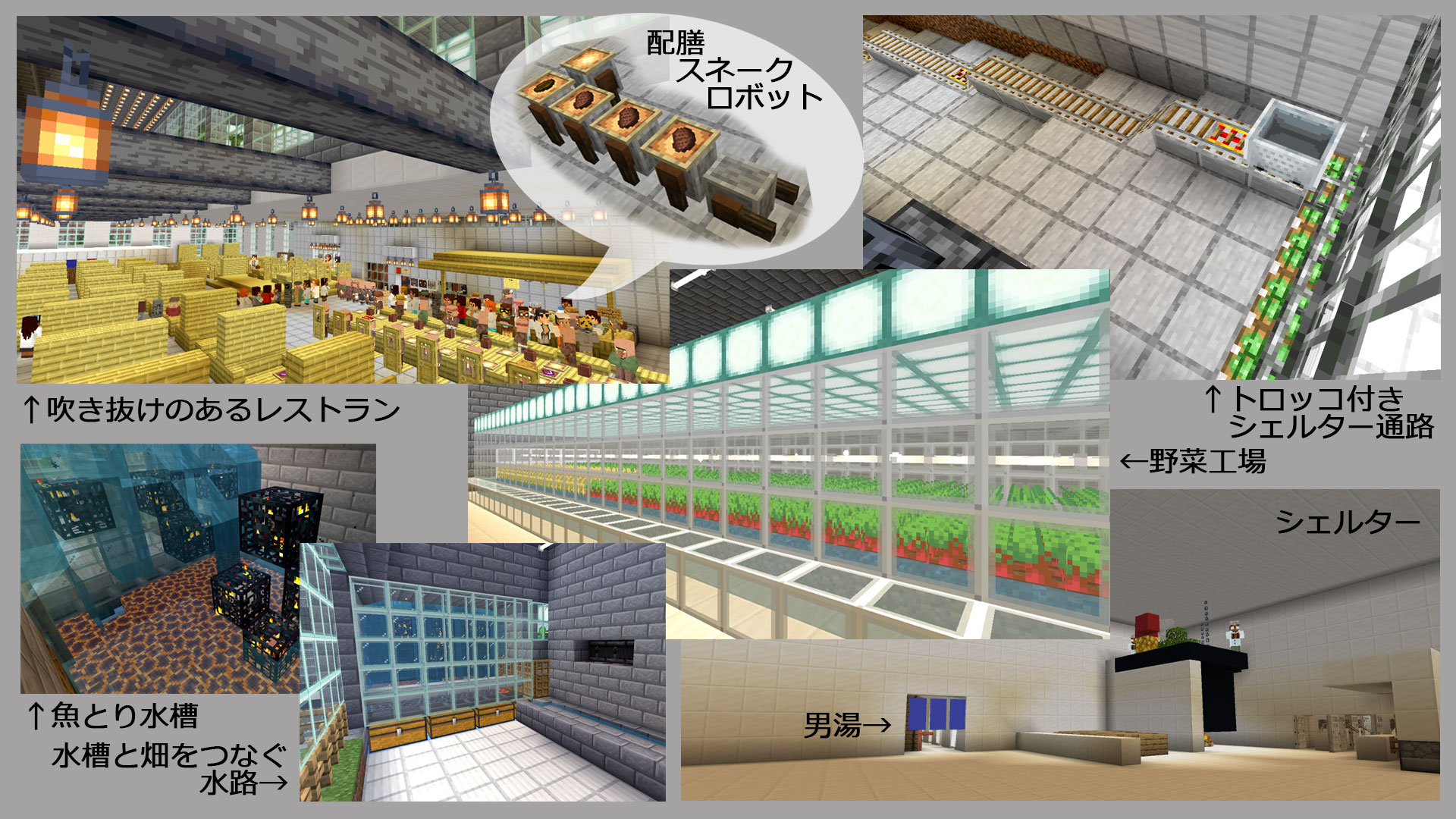

建物の1階はレストランです。配膳スネークロボットが活躍するワクワクする場所で、吹き抜けがあり開放感があります。被災時は1階が無事ならそのまま食堂として利用します。

レストランで使用する食材は主に2階の食糧工場で生産します。様々な災害や天候不良にあっても食糧を安定供給できるよう、育成ライトを使い室内で野菜などを育てています。水槽の水を浄化し循環させて作物の育成にも使用し資源を有効活用します。

オフィス街の敷地は、一方は道路、反対側は広場に面した土地だったので、どちらからも逃げ込めるように地下シェルターへの避難入口は2つ作り、通路にお年寄りやこども優先で乗れるトロッコを作りました。

地下シェルターで少しでも快適に過ごせるようにお風呂を作りました。、ペット連れの方や、アレルギーがある方の利用等を想定して小部屋を2部屋用意しました。平常時、地下は銭湯&軽食屋のある休憩施設として利用できます。

「作品テーマ」をワールド上で

どのように表現したか

①災害や防災については、インターネットで調べたり、母の実家帰省中に豊田市防災学習センターへ行き暴風体験や地震体験などをしながら学びました。

②去年参加した食育イベントでは、建物の屋上で水耕栽培をし、その水で魚(モロコ)を飼育していて、収穫体験をしました。また、母が植物育成ライトを使ってベビーリーフの水耕栽培をしているので、2階での食糧工場づくりのヒントにしました。

③愛知ヤクルト工場での見学では、工場から出る水の再利用や、ヤクルト容器を使用した水の浄化の様子を学び、飼育水槽や栽培用の水を循環させる方法に活かしました。

④おばあちゃんの家にある床下収納を見せてもらい、冷蔵庫以外に、電気を使わなくても涼しい床下食品庫を作ろうと思いました。

⑤豊田市博物館に行き、自然体験ゾーンを見て、ビオトープづくりの参考にしました。

どのようなことを調べたか

【レッドストーン回路】

シェルターへの通路の入り口では、防波堤と鉄格子が上下する仕組みを作りました。

竹やサトウキビ、ハチミツの収穫装置を作りました。

お風呂への入り口として自動ドアを作りました。

【コマンドブロック】

tpコマンドでエレベーターを作りました。

コマンドブロック付きトロッコで爆風のエフェクトを使い冷蔵庫の風を再現しました。

【MakeCode】

地下シェルターへの通路を掘りました。

プログラミングなどを、

どのように使ったか

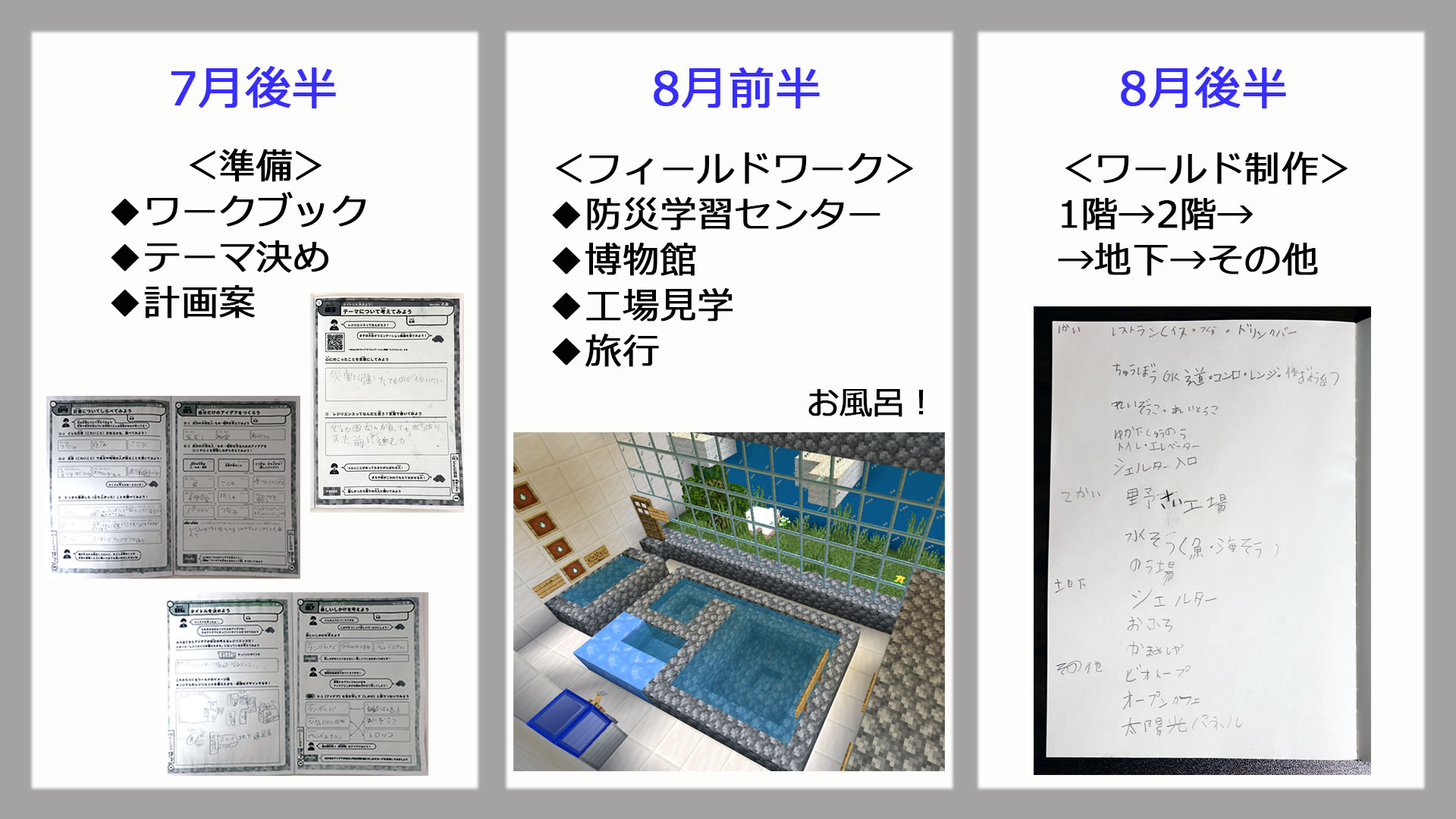

ぼくがマインクラフトカップを知ったのは夏休みに入ってからだったので、7月後半からのスタートでした。

【7月後半】夏休みの宿題を全部終わらせてから、ワークブックを活用して防災やレジリエンスについて考え、テーマを決めたり計画を練りました。

【8月前半】おばあちゃんの家に行ったり、旅行に出かけたりしたのであまり作業はできませんでしたが、防災学習センターや博物館で学んだり、工場見学をして作品作りへのヒントを集めました。旅行先で温泉に入ってリフレッシュしていたら、ぼくが作る施設にもお風呂があったらいいなとひらめきました。

【8月後半】ワールド制作に本格的に取り組みました。まず何を作るかを書き出して、1階(レストランや厨房、シェルターへの地下通路)→2階(食糧工場)→地下(シェルター、お風呂)→その他(オープンカフェ、ビオトープ)の順に作っていきました。

どのような計画をたてて

制作をすすめたか

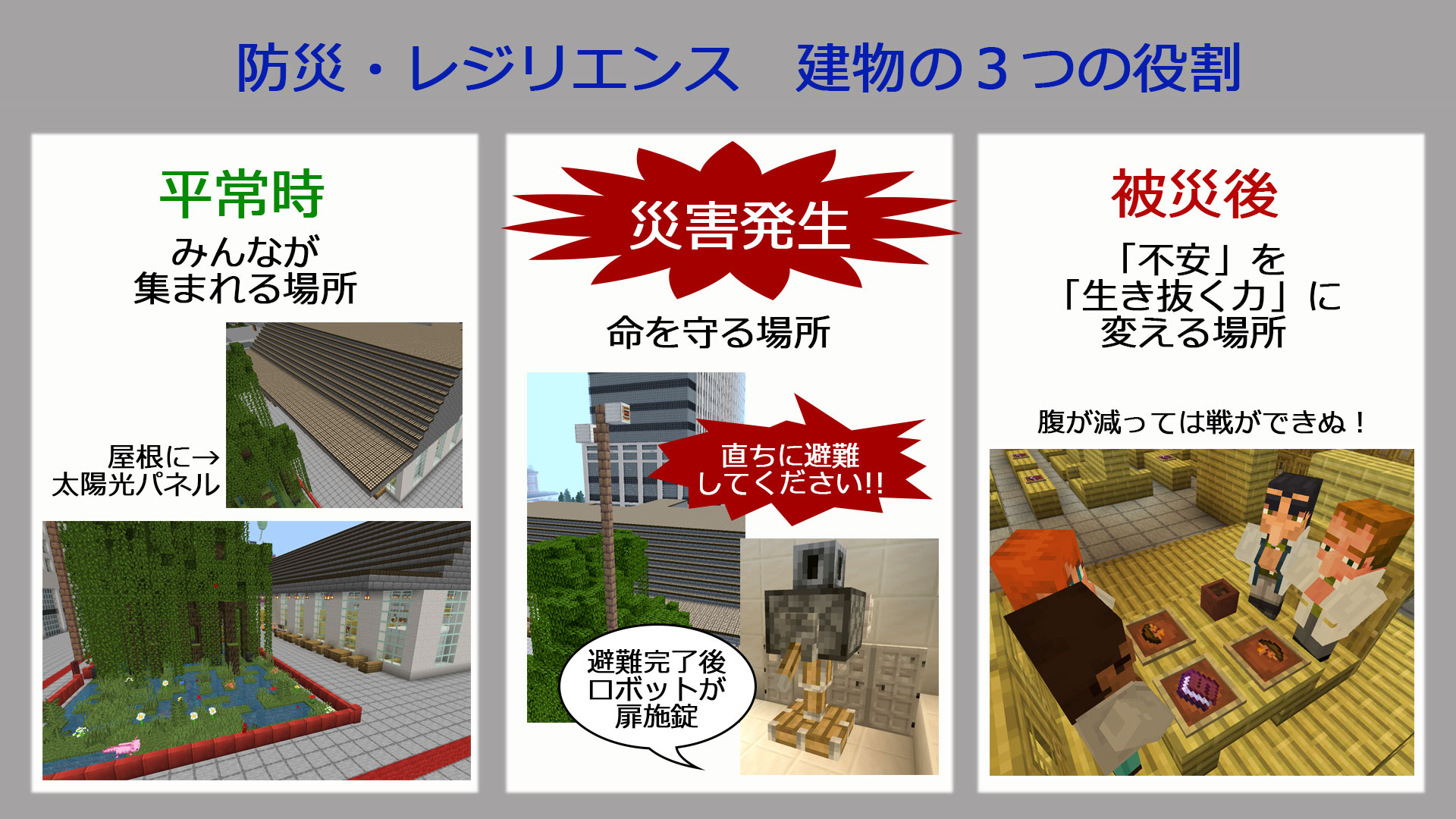

【平常時】みんなが集まれる場所

2階で収穫した食材を使ったレストランは、ロボットが活躍していて大人気!地下にはなんと銭湯も!普段から活用することで避難施設も知ってもらい防災意識を高めます。

動力源は水素燃料電池を想定し、屋根に太陽光パネルをつけました。

ビオトープもつくり、人間・生き物関係なく楽しく集まれる場所にしました。

【災害発生時】命を守る場所

災害時はまず命を守ることが最優先。サイレンを鳴らし人々をシェルターに避難させます。

【被災後】「不安」を「生き抜く力」に変える場所

逃げた後、不安がいっぱいな中でも生き抜くためには?ここは食糧が豊富だから、あたたかい食事で元気になろう!もしひとりぼっちでも、言葉が通じなくても大丈夫!おいしいは万国共通。一緒に食事をしたら、共に手を取り合い立ち向かおう!

避難施設の概念を超えて、ここが心のよりどころになったら嬉しいです!

THUMBNAIL

MAP