応募作品-2022年-

応募作品-2022年-

チームの特徴

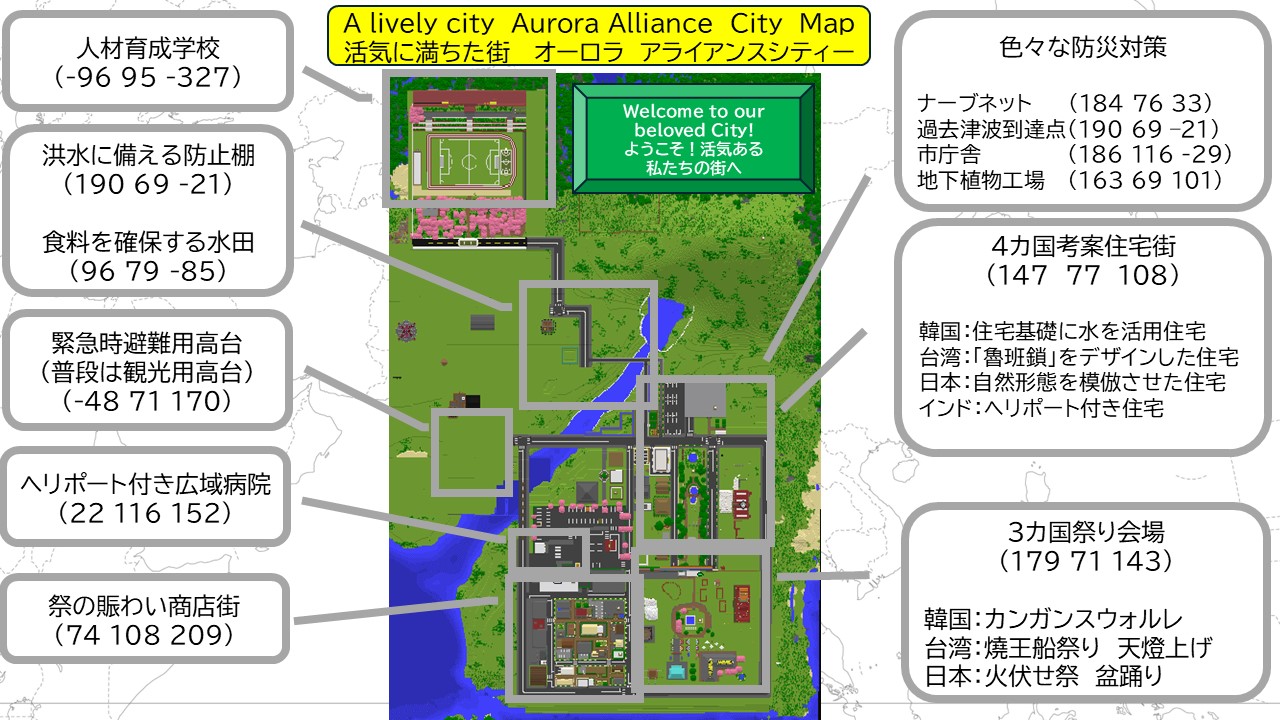

私たちは韓国(7名)・台湾(3名)・インド(1名)・日本(4名)からなる合同チームです。チーム名のAurora Allianceは、4カ国が共通の目標のために協力している様から名前が決定しました。オーロラのように色を変えながら4カ国が共同体となって街作りに挑戦しました。MinecraftCupのテーマに沿って「祭り」をメインテーマに街を共同建設し、国際交流を通じて文化や考え方の違いを尊重し合いながら活動しました。

チームメンバー

14名

作品の中で注目して

みてほしいところ

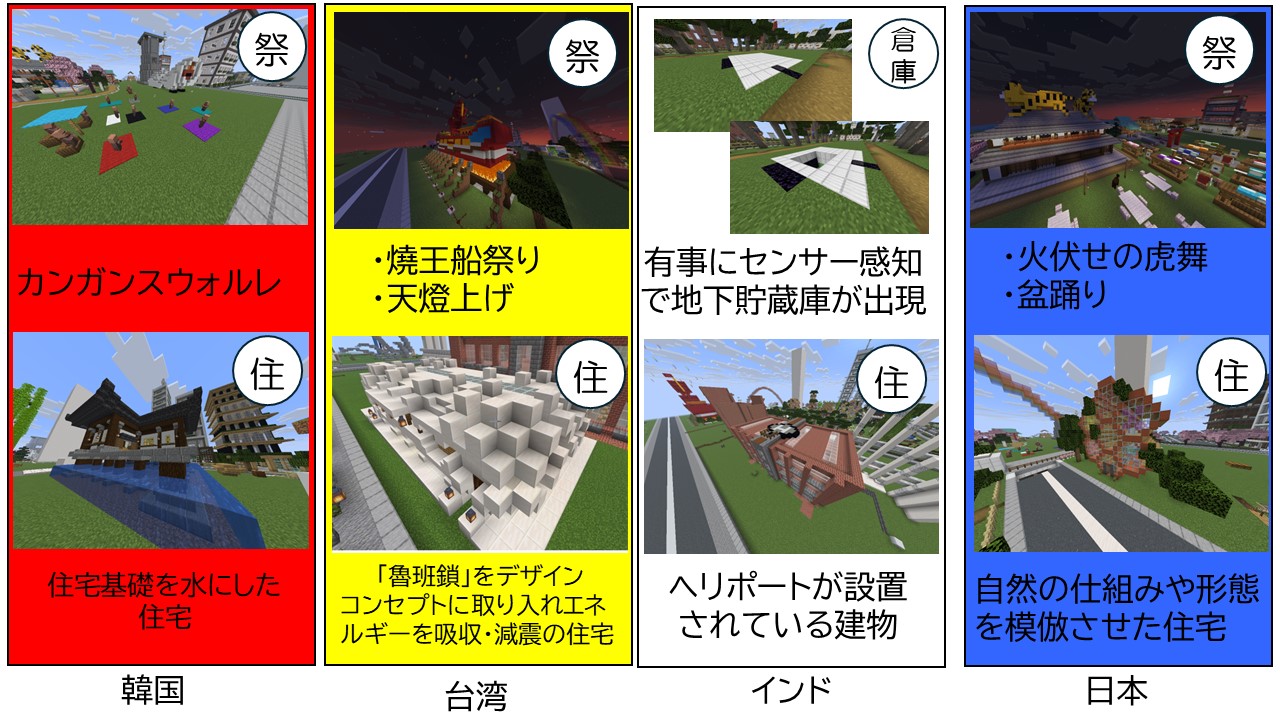

各国の祭りを表現したフェスティバル会場を制作し、無病息災や先祖への感謝、災害の伝承といった祭りの意味に注目しました。祭りに参加することで地域のつながりが深まり、声を掛け合える関係づくりが防災にもつながると考えました。また、住宅街では自然界の仕組み(ハニカム構造)を参考に、強靭で調和の取れた災害に強い家を設計しました。伝統技術「魯班鎖」の構造を応用して揺れの力を分散し減震効果を図りました。さらに自然光や通気性を活かし、電力に頼らず快適に過ごせる防災建築を実現しました。

「作品テーマ」をワールド上で

どのように表現したか

ハード面

国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)の職員の方を招き、災害時も通信を維持する無線マルチホップ型の分散ネットワークとアプリについて学びました。仮想空間に反映させることで、災害に強いICTインフラの重要性も示しました。自然と文化、そして技術の知恵を活かした地域防災の可能性を追求しました。

住宅街

日本メンバーは農業高校生で、実習中に蜂の巣やアリの巣、蜘蛛の巣など自然界の仕組みに着目し、防災に活かせないか調べました。インターネットを活用し、ハニカム構造や蜘蛛の巣を参考にした軽くて強い住宅や、アリの巣から着想を得た地下避難所のアイデアを考案。また、台湾メンバーは伝統的なほぞ組構造を学び、頑丈な素材と組み合わせて現代建築に応用し、伝統と技術を融合させた防災建築を目指しました。

どのようなことを調べたか

日本の祭会場では、火伏祭の躍動感を再現するためにレッドストーン回路を活用して風が発生する様子を再現しました。台湾の伝統的な木造建築構造の内部には、緊急時に出入り口の2箇所がレバー操作で同時に開く仕組みを制作しました。また、ストラクチャーブロックを活用し、災害時の通信網を維持するための中継基地を複製しました。

プログラミングなどを、

どのように使ったか

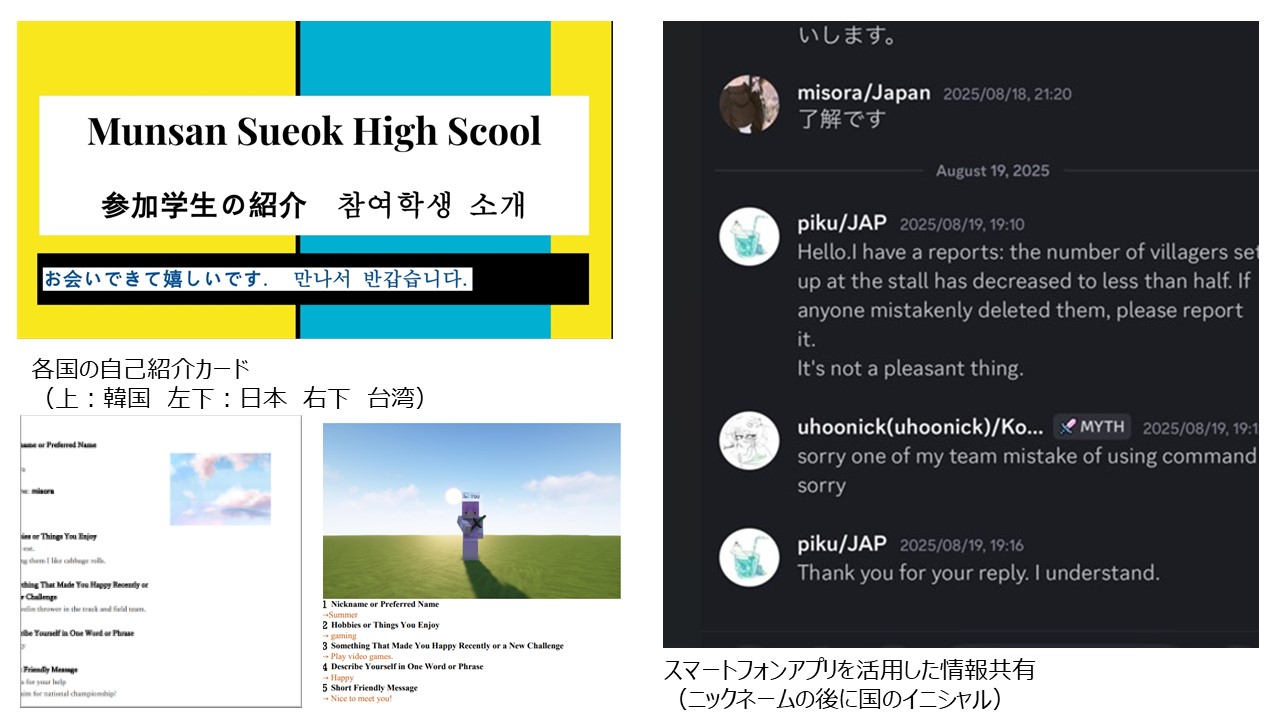

各国がそれぞれのコミュニティーを形成し、役割分担を明確にした進行表を作成しました。また私たちは4カ国の多国籍チームであるため、スマートフォンアプリとメールを活用し、情報共有や連絡を円滑に行いました。また、お互いを本名や肩書ではなく、ニックネームで呼び合うことで堅苦しさが減り、対等で親しみやすい関係が生まれました。ニックネームの後に国の頭文字を付けることで、それぞれの国の背景や文化を自然に意識できるように工夫しました。

どのような計画をたてて

制作をすすめたか

韓国・台湾・インド・日本という災害大国4カ国のメンバーが、異なる文化背景を超えて「対話」と「協働」を重ね、災害から人類の命を守る未来の街づくりを描いたワールドです。祭りによるコミュニティ形成を防災の柱として、市民同士が助け合えるワールドを構築しました。各国の災害経験・技術・文化を活かし、街並みには伝統と先端技術が融合した建築が立ち並び、「過去の経験から学んだ知」と「今の技術」が重なり合うことで、人類の命を守る多層的な未来社会を表現しています。時間や調整の関係で、当初の構想すべては実現できませんでしたが、各国の特色を取り入れた街の基盤を作ることができました。

THUMBNAIL

MAP