応募作品-2022年-

応募作品-2022年-

チームの特徴

ムサシプログラミング教室からの参加で、2人と少ない人数ながらも力をかけて建築します。マイクラカップをやりたい有志の二人で、今回で二回目の挑戦です!

チームメンバー

2名

作品の中で注目して

みてほしいところ

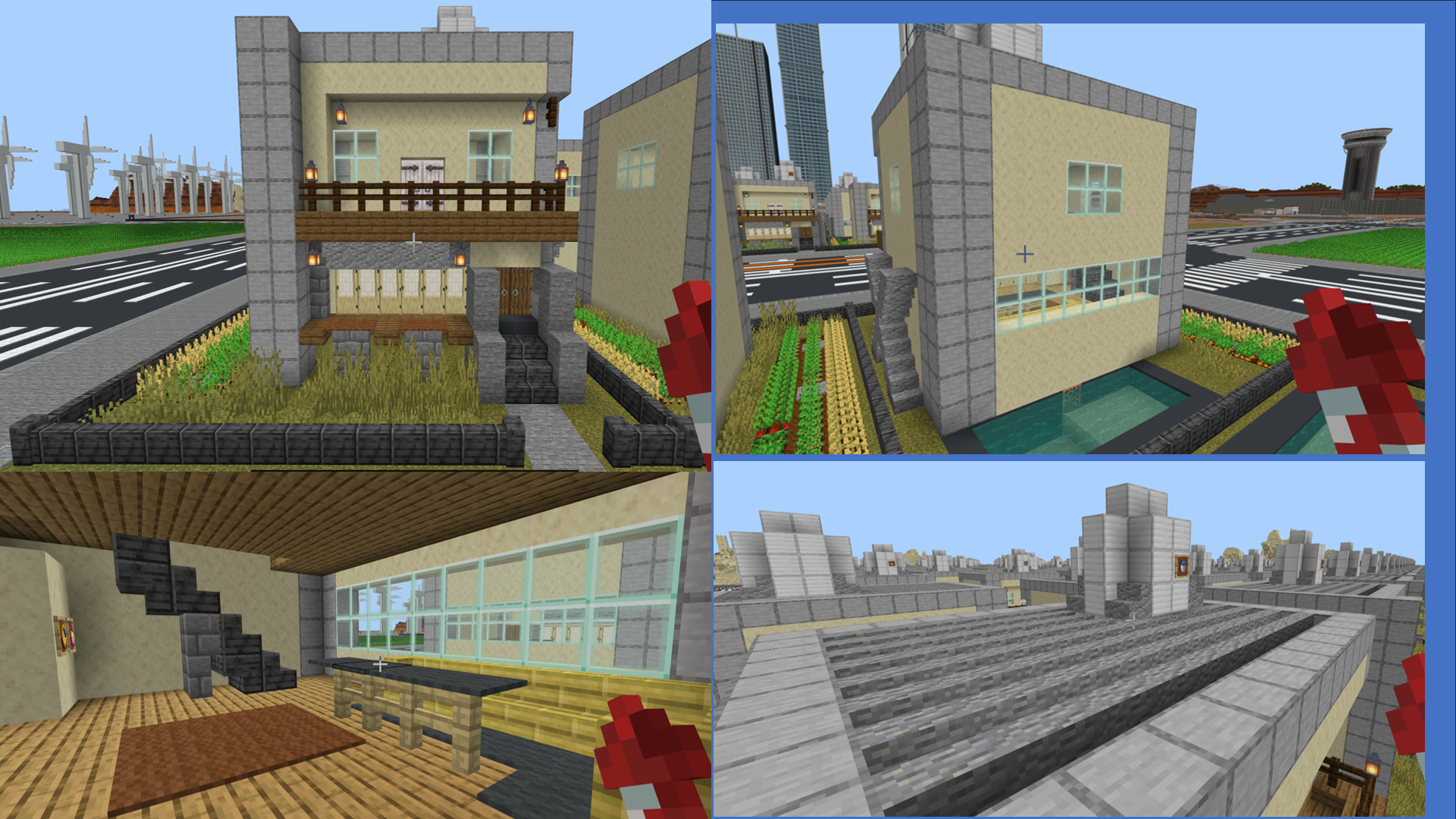

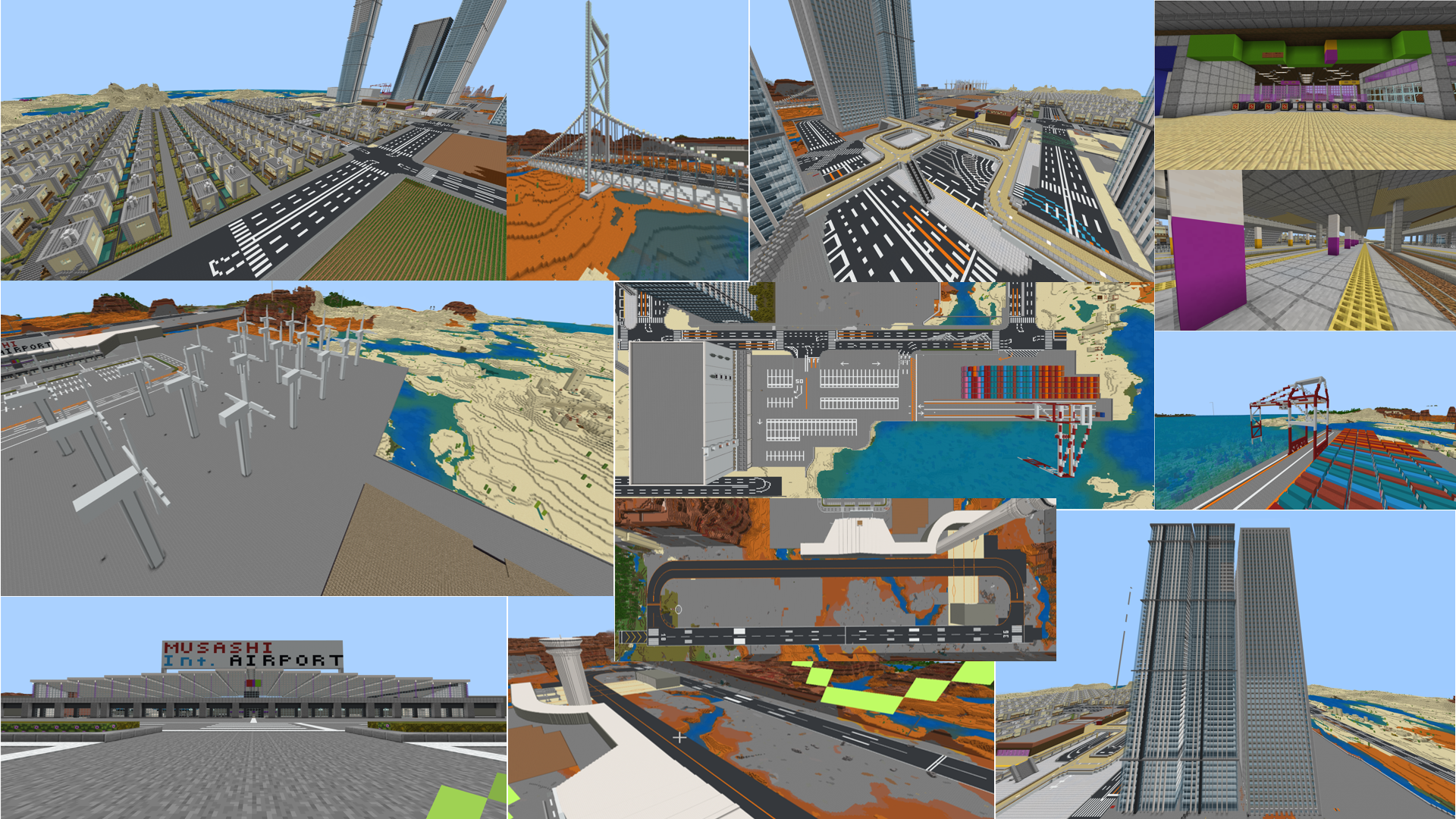

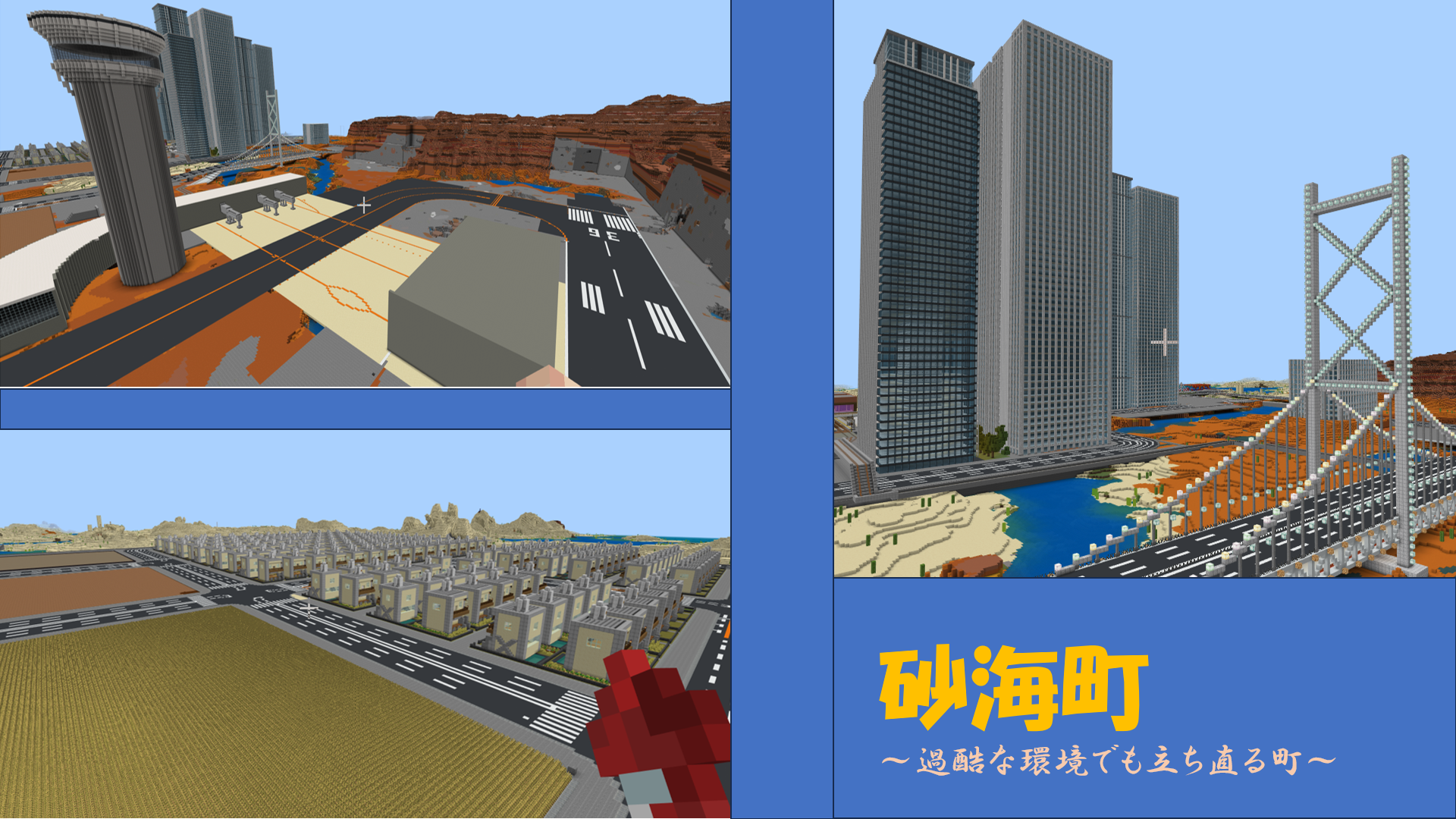

この作品で特に注目してほしい、力を入れたのは地域環境に合わせて設計した住宅です。一見すると一般的な二階建ての家のように見えますが、災害への備えや暮らしやすさの工夫を随所に取り入れています。

この町は海や砂漠に近く、洪水や川の氾濫、水不足など、さまざまな災害が発生しやすい地域です。そこで、住宅には貯水槽や雨水を効率的に集められる屋根を設置し、非常時にはろ過して利用できるようにしました。

また、住宅を高床式にし、二階部分を設けることで、万一の際には垂直避難が可能になります。さらに、建材には現地で容易に調達できる素材を採用しているため、仮に損壊しても組み立てやすく、シンプルな構造によって迅速な復旧が可能です。

人々が暮らす場所だからこそ、最大限に安全性と実用性を考えて設計しました。

「作品テーマ」をワールド上で

どのように表現したか

基本的にはインターネットを活用して調べましたが、それだけでは補えない部分もあったためAIを活用したり、災害や防災については自分の持っている社会科や理科の教科書も参照し、さまざまな角度から調べました。

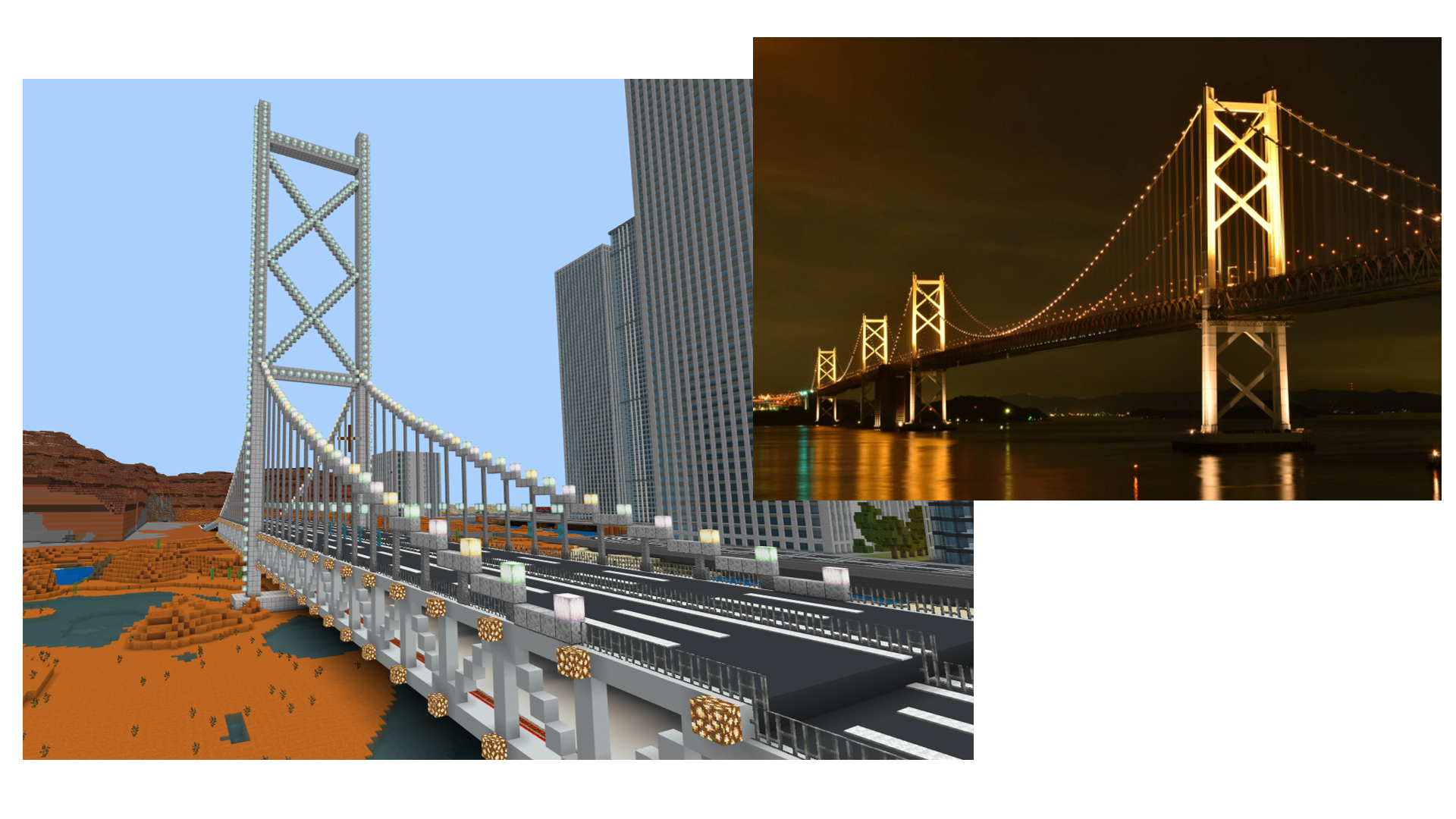

また、ただ調べて終わるのではなく、「実際にどのような場面で活用されているのか」という点にも注目し、理解を深めるよう努めました。さらに、街づくりの際には、滑走路について実際の空港をよく観察したり、橋について多くの写真を集めて観察・調査を行うなど、具体的な事例に基づいて研究しました。

どのようなことを調べたか

風力発電の風車をMakeCodeで制作しました。ビルや家などの構造物は、ストラクチャーブロックなどを活用して複製しました。座標の計算が難しく、何度か失敗を重ねながらも試行錯誤して完成させました。

プログラミングなどを、

どのように使ったか

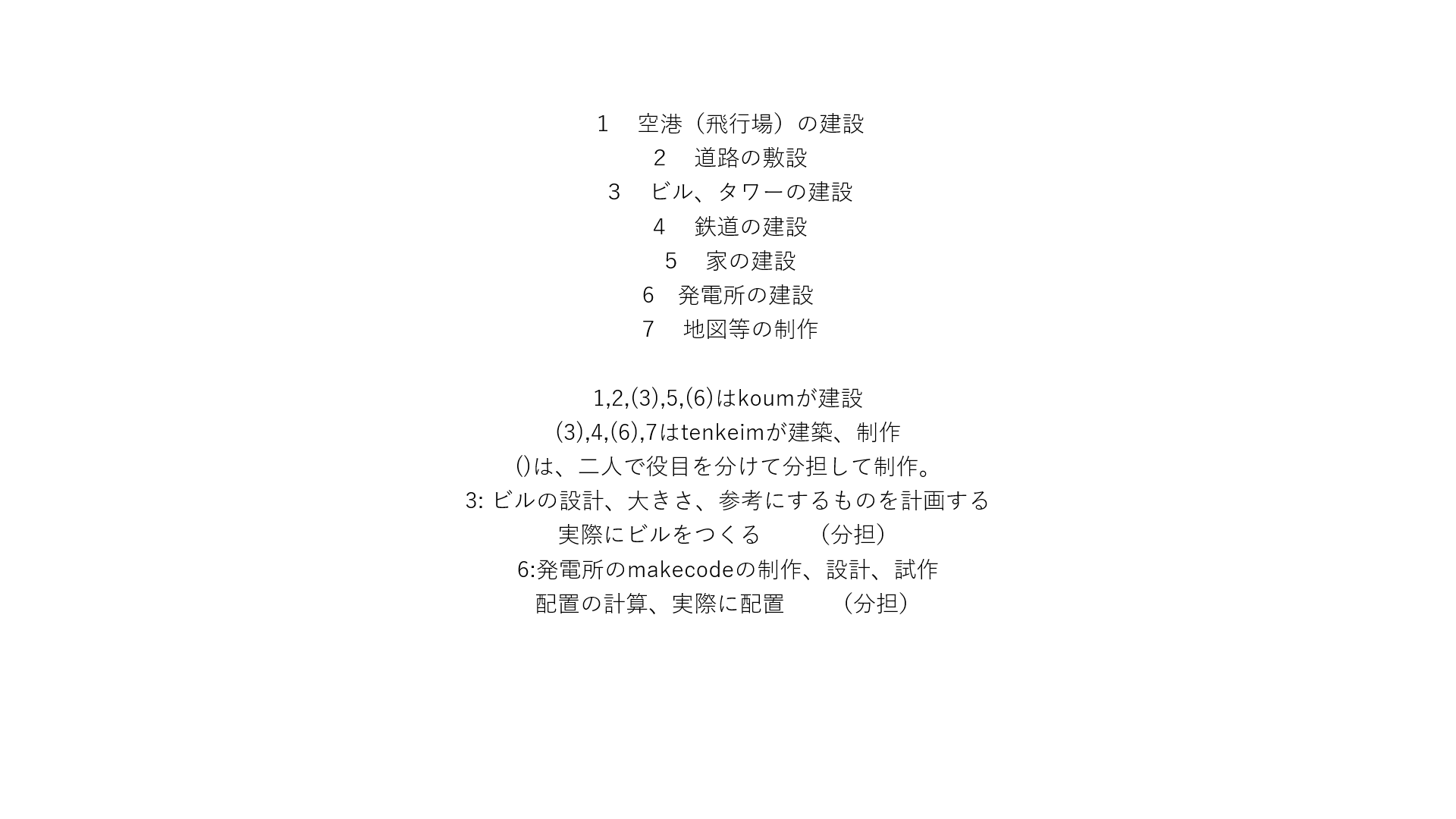

最初におおまかな計画を立て、予想を立てながら制作を進める中で、その計画を徐々に発展させていきました。街づくりは役割をある程度分担して進めました。

二人で連絡を取り合い、制作可能なときには最大限取り組むようにしました。メンバーが二人という少人数だったため、それぞれが自由に発想を活かし、思い思いに、自分たちらしい作品をつくることができました。

どのような計画をたてて

制作をすすめたか

今回の作品では、人々が日常的に暮らす家や町に「レジリエンス」の考え方を取り入れました。災害と隣り合わせの地域で、どのように対策するかを重視し、多方面の災害に対応できる住宅と、大規模な避難所となる空港を制作しました。

さらに、畑を設けることで、災害時に食料が届かなくても一定の自給自足が可能となるように工夫しています。空港は、災害発生時に空からのヘリコプター出動拠点としても機能するよう設計しました。

【SDGs7番 エネルギーをみんなに そしてクリーンに】

町の発電方法には、太陽光発電と風力発電の二種類を導入し、電力を補っています。日当たりが良く、海や川が近く風が吹きやすい立地特性を活かして、この発電方法を採用しました。

THUMBNAIL

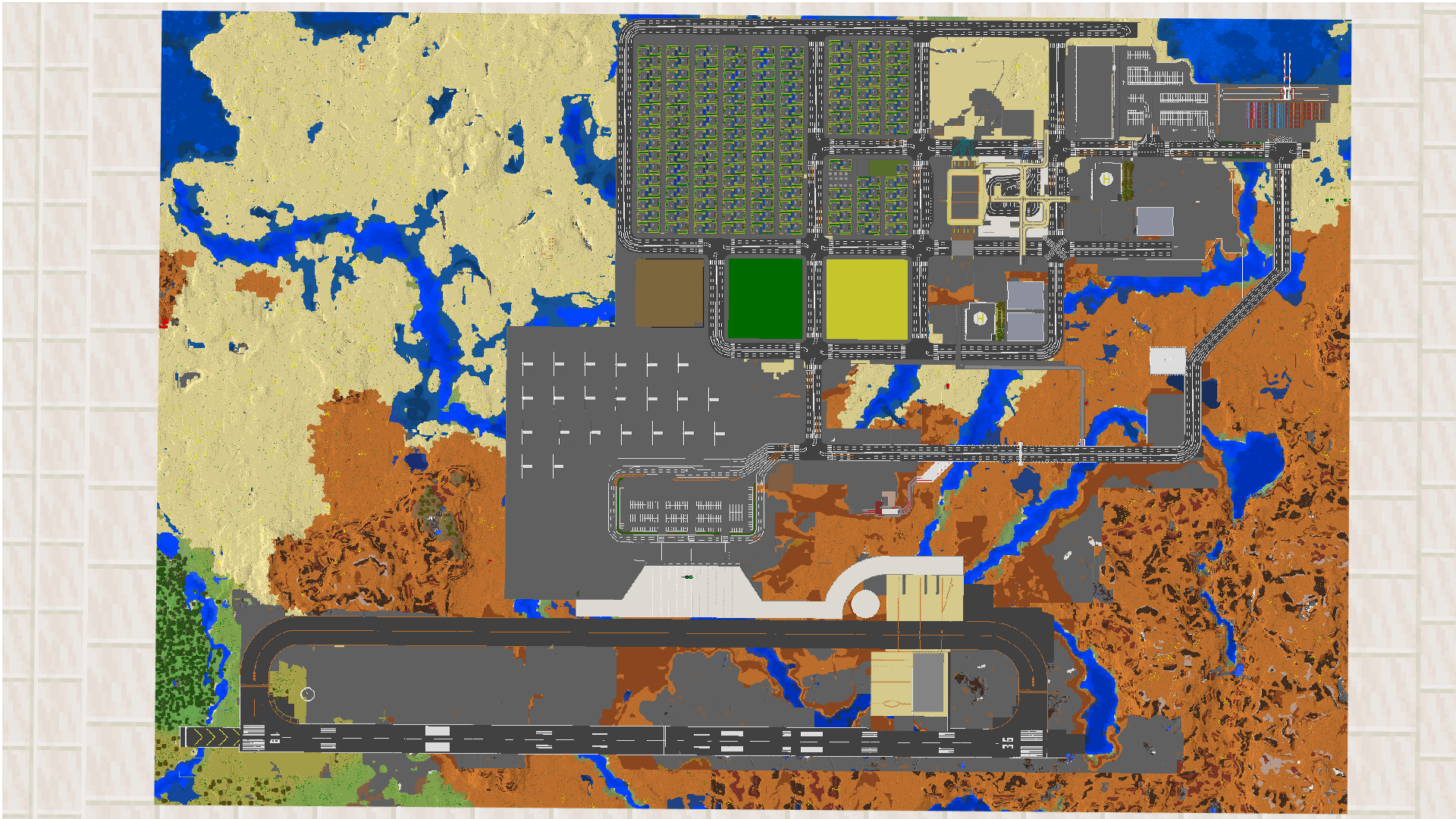

MAP