応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

学校内で大会にどうしても出たい人が集まった、最高に変だけどすごいアイディアが出てくるチーム。

チームメンバー

13名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

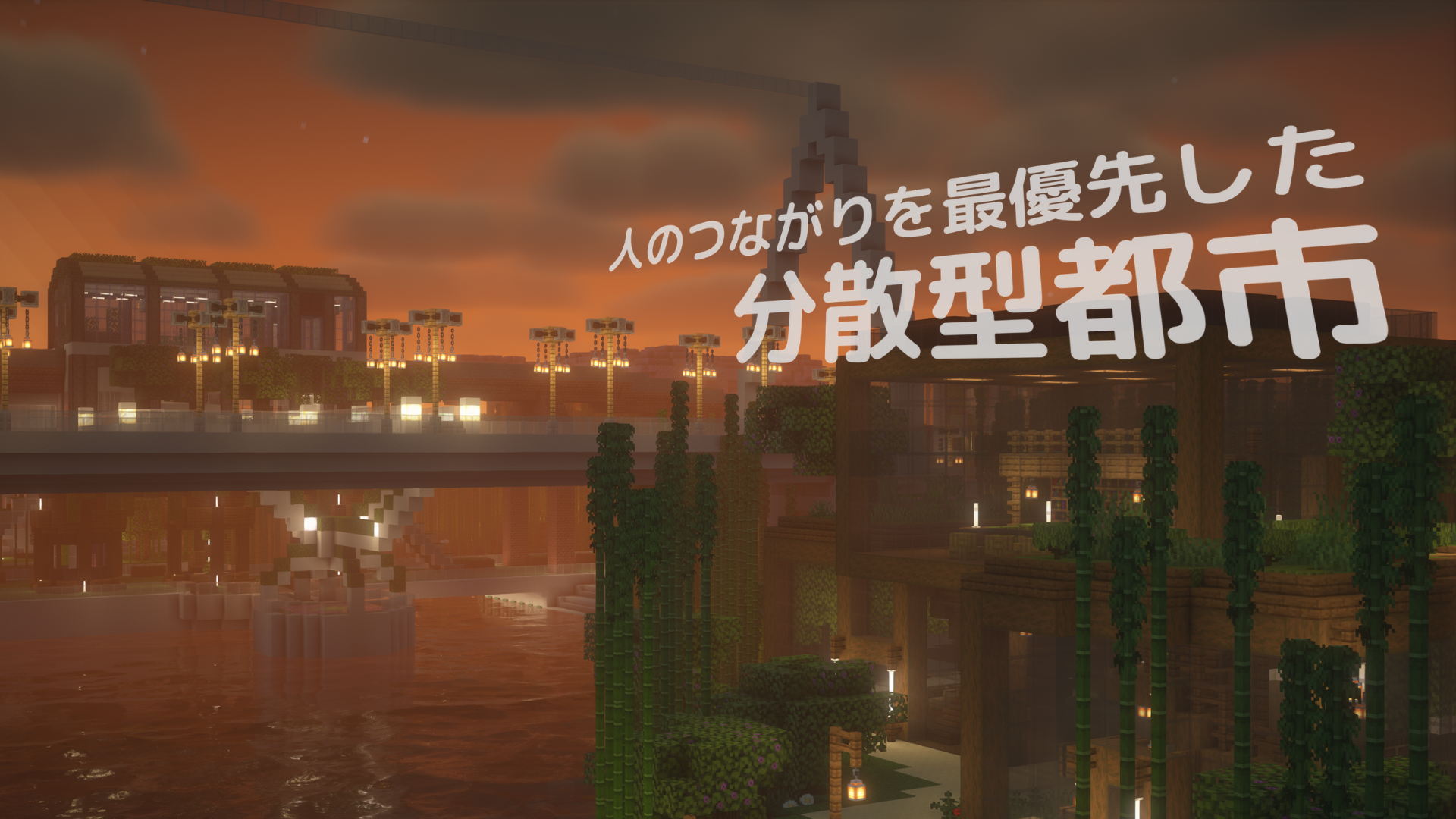

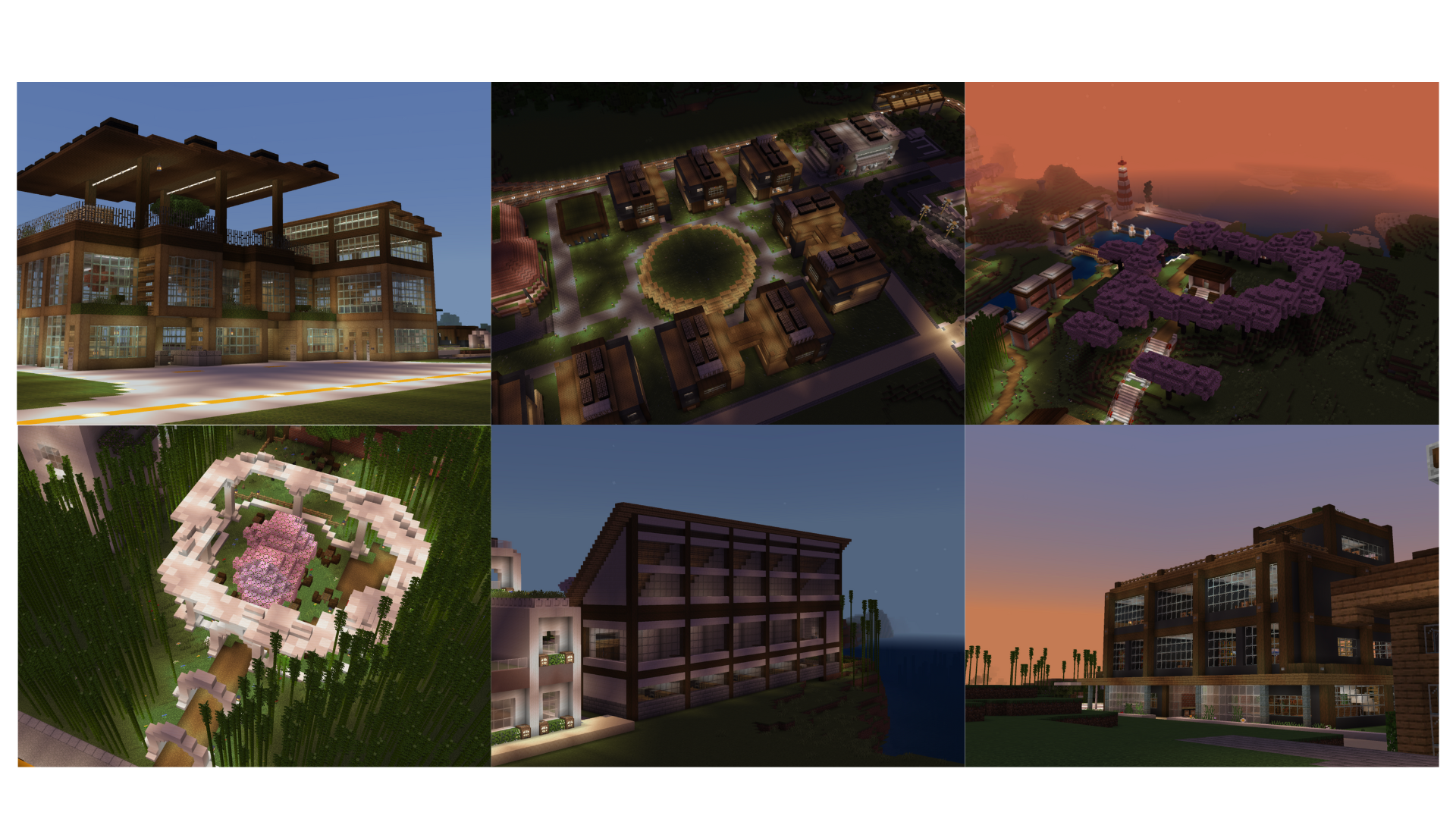

私たちは、地震や津波などの過去にない大災害が起きたときに、被害を最小化しつつその後の復興をスムーズに行うだけでなく発展していけるために、「人のつながりを最優先した分散型都市」を設計した。参考にしたのは、複数の拠点が相互に支え合いながら都市を形成するという「Polycentric Urbanism(多中心型都市論)」の考え方だ。

まず、街の外側に複数のコミュニティと防災倉庫、そしてデータセンターを配置し、人口と情報を分散させることで、災害時に被害が集中しないようにした。また、街を絶対的にレジリエントなものにするためには、人と人、コミュニティとコミュニティがつながる仕組みが必要不可欠であると考え、各コミュニティの中心にはコミュニティセンターを、コミュニティ間には繁華街と簡易にアクセスできる公共交通機関を設置し、街の中心にはコミュニティ同士の交流が活発になるよう交流地区を整備した。

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

4月から毎週月曜日の昼休みにミーティングを行い、レジリエンスや防災、都市計画や街づくりに関する情報を調べ、共有を続けた。疑問が出るたびに、Alisonの都市計画無料オンラインコースを受講したり、大学教授が公開している調査書や論文を参照するなど、学びの幅を広げていった。

その中でも特に大きな手がかりを与えてくださったのが、やり取りをさせていただいた国士舘大学の二井昭佳教授である。二井教授は「いくら技術が発達していて復興が可能ても、復興させたいと思う人がいなければレジリエンスではない」という視点を示してくださり、「人が街・そこに住んでいる人々やそのコミュニティを愛し続ける仕組み」こそが鍵であると学んだ。

さらに、能登の復興ボランティアに参加したメンバーからは、現地で得られた「人と人とのつながりの力」が共有され、机上の理論だけでは得られない生きた学びを得ることができた。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

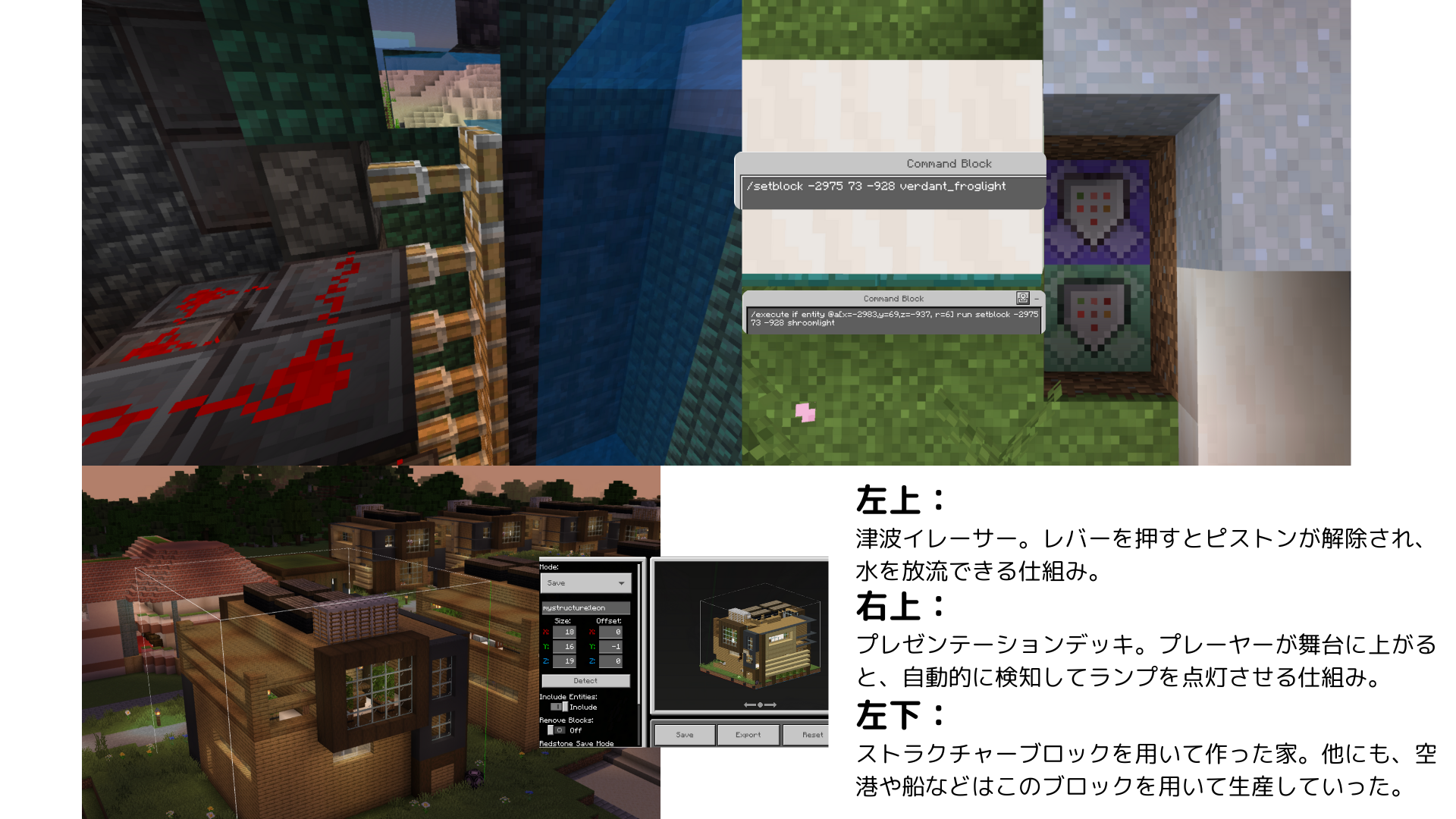

実際にそこで暮らす住民の立場に立って想像することで、どのような機能が必要とされるかを具体的に見いだすことができた。 その結果、レッドストーンやコマンドを効果的に取り入れることで課題を解決できる場面が多いことに気付き、意識を持った導入ができた。

具体的には、MakeCodeを活用して、水中で波を下に追い込むことで津波を打ち消すことができる水中空港を設計したり、Structure Blockを用いてコンテナハウスや大規模建築物のパーツ、また船を繋げて作った歩道橋を構築した。さらに、コマンドブロックを使って誰でも利用できるプレゼンテーションデッキ用の使用中サインなどを設置し、またレッドストーンを使用して津波が発生した際に反対側の川から一定量の水を放流する津波イレーサーを実現した。

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

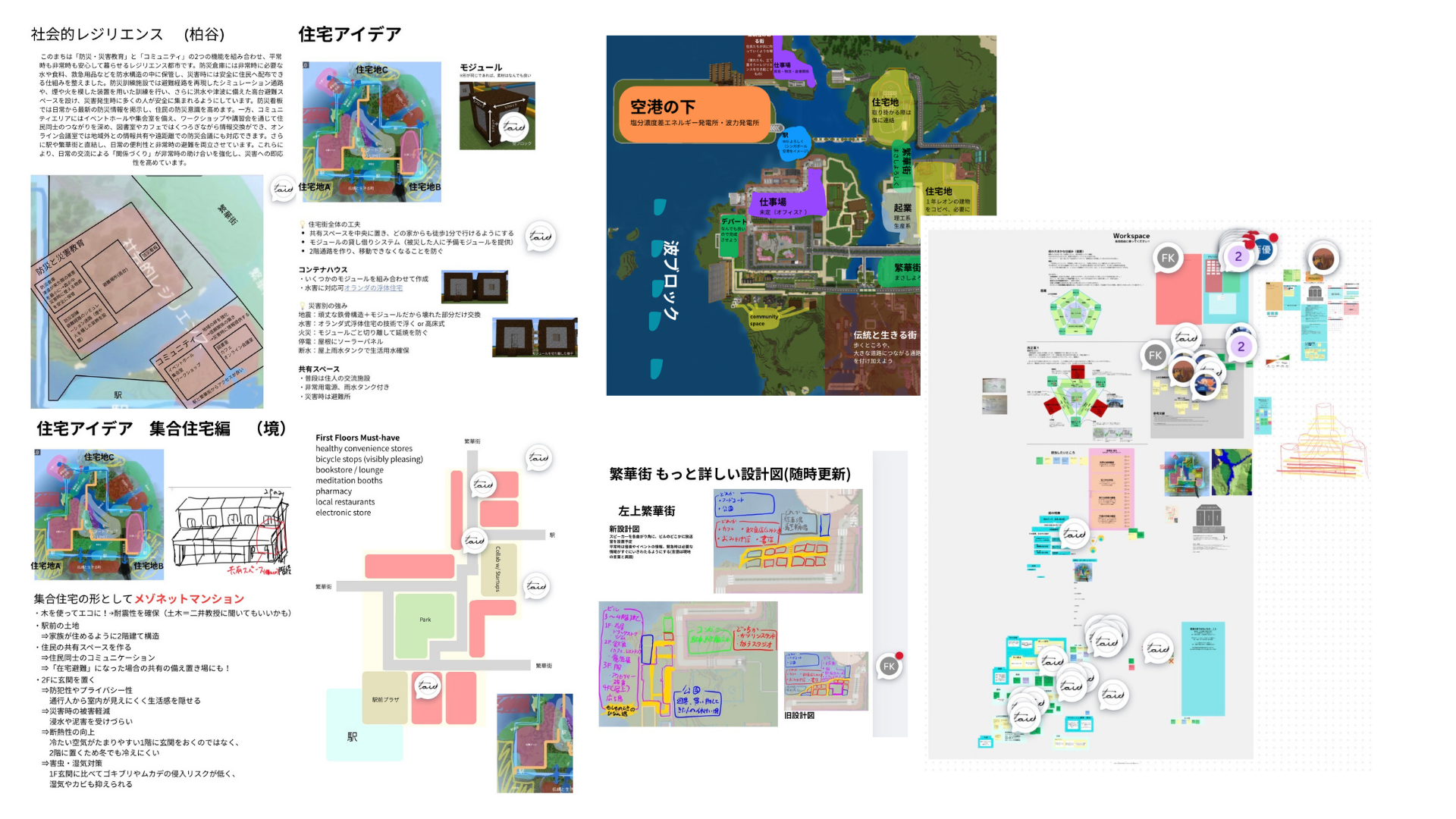

4月にチームを結成し、最初のミーティングでテーマについて議論したところ、一見するとシンプルに見えるものの、実際には非常に緻密な工夫や仕組みが求められることが明らかになった。当初は6月頃から制作を始める予定であったが、十分なリサーチが必要だと判断し、開始時期を夏休み(7月下旬)に変更した。

調査期間中は毎週ミーティングを行い、街の方向性を話し合いながらCanvaを用いてアイデアを整理していったり、7月に入ってからはさまざまな大学のオープンキャンパスに行ってヒントを見つけに行った。夏休みに入ってからは、作業時間や対面ミーティングの日程を試行錯誤しながら予定表を作り、それに基づいて制作を進めた。

さらに、街の特徴をまとめた資料も作成し、チーム内でのビジョンの共有に役立てた。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

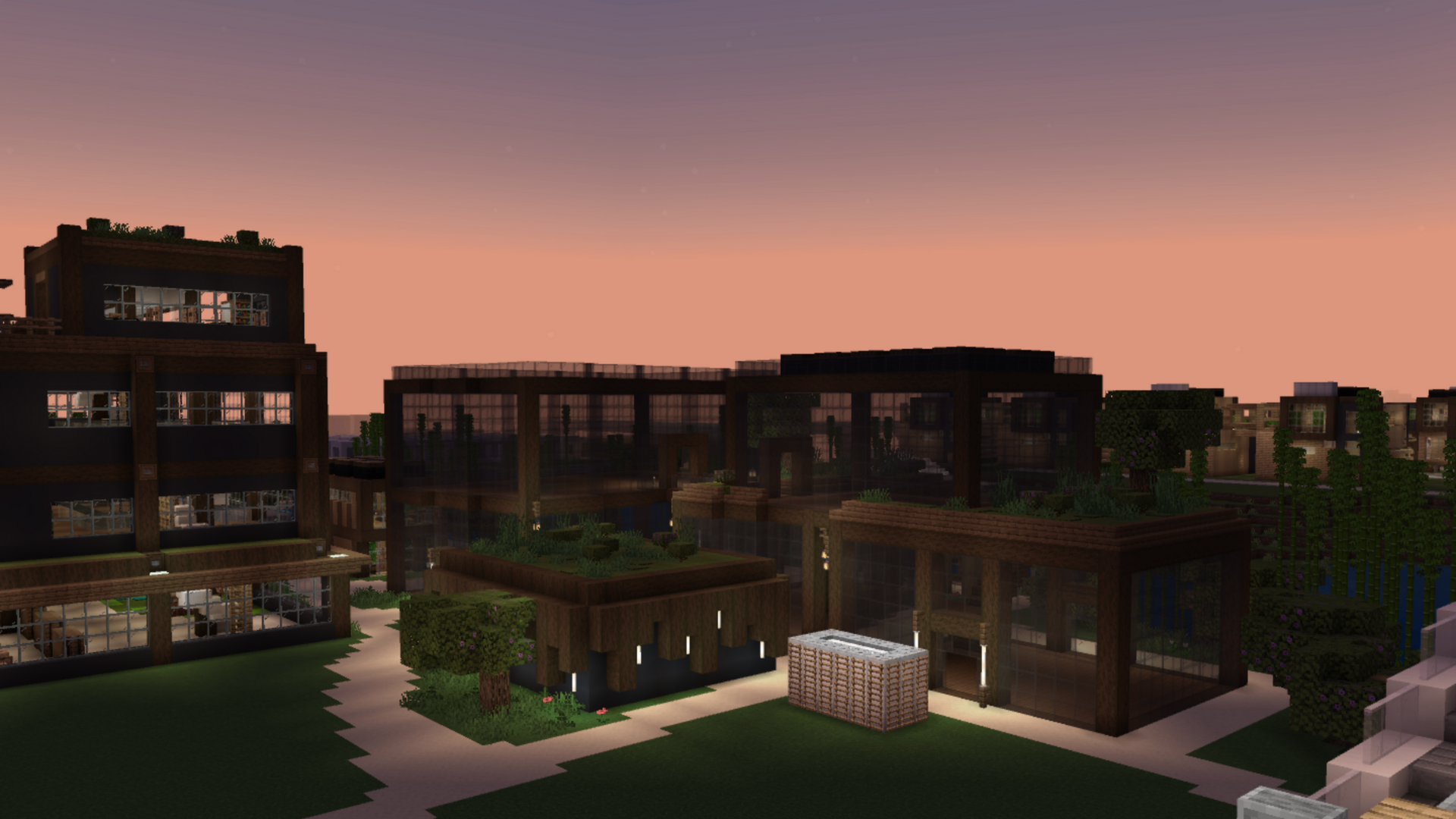

人と人とのつながりを大切にすることで、災害時にはコミュニティー内外で助け合うことができる(SDG 11・17)。交流地区には街の発展を促すスタートアップ区画を整備したり(SDG 9・11)、一部のメンバーが行ったインドで得た、コミュニティにおける「共通認識」の重要性を復興力に活かし、住民が一致団結できるよう街の先端に祭りなどを行える見晴らしの良い島を設置した(SDG 11)。この島は隣の空港と同様に、波を下に追い込み津波を打ち消す防波堤の役割も果たす(SDG 13)。

街全体の基盤となる防災技術については、土地の地形を生かし、竹や樹木で地面を強化した。(SDG 15)また、建物は伝統的な木造とコンクリートのハイブリッドにし、エネルギーに関しても各建物に太陽光発電と余った電力を貯めるエネルギータンクを整備し、停電した時も自立することができる仕組みにした(SDG 7・9・11・13)。