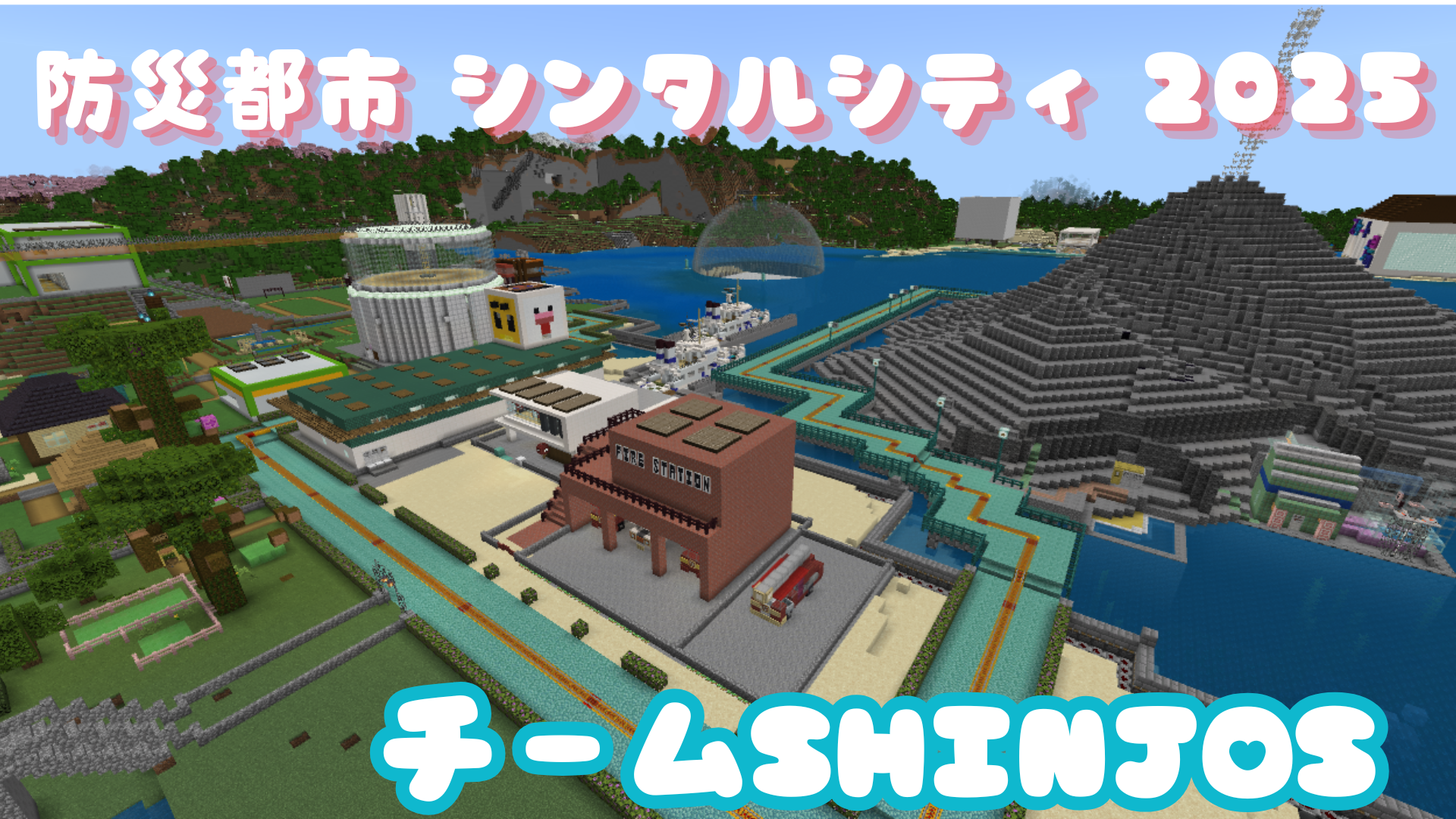

応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

海まで歩いて50歩のところにある鹿児島県垂水市立新城小学校から、3年生から6年生の12人のチームで参加します。 学校の「総合的な学習の時間」に、持続可能な街づくりをマイクラで表現する活動をしています。 今回4回目の参加になります。

チームメンバー

12名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

市街地の中心部にあるシンタル防災センター(-603,66,380)は、あらゆる災害がおこったときに一次避難所に使うことができます。また、一階にある可動式防潮堤レバーで堤防の高さをあげることができます。さらに、一階のエントランス中央に足場エレベータがあり、最上階まで行けます。空中橋をわたれば山頂の避難シェルターに行けます。そこで、災害の後も安心して避難生活ができます。センター二階では、気象予報士が常駐し、情報収集を行っています。センタービルの建物の地下には、スライムブロックを置くことで、地震の揺れを吸収する仕組みを備えました。三階の展望室では、緊急時の避難場所ですが、普段は展望所としても開放しています。素晴らしいシンタルシティの街並みを眺めることができます。SAKURA島大橋で対岸のリゾート街とも陸続きとなり、気分転換ができます。

ぜひ、防災都市シンタルシティを体感してください。

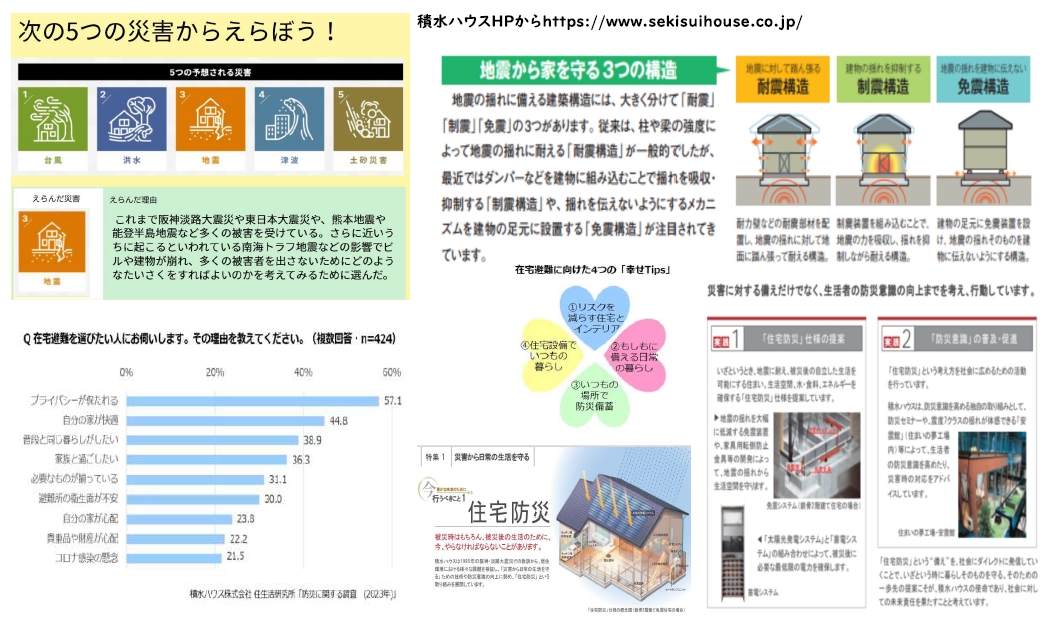

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

実際に合った自然災害の被害状況や防災対策などをネットや図書の本で調べました。通信技術が発達した現代では、ニュースやネットはいち早く災害の情報を届けています。また、家庭では災害に備えて防災セットや非常持ち出し袋を準備しています。さらに調べている中で、積水ハウスのホームページから、大きな地震に備えるために建物も「免震」「耐震」の技術取り入れ、地震の力を軽減できる仕組みを知りました。地震に強い家の仕組みとして、「Lの字」や「コの字」と正方形のような形が地震に強いことや高さが低い家は崩れにくいなどの丈夫な家の造り方を知ることで、建物づくりのイメージがわきました。高所シェルターだけでなく、地下シェルターを備え、各所に避難施設を造ることにしました。また、自然災害から復興しやすくするために、密集した街ではなくスペースをあえて設けました。そうすることで、解体と建設を同時期に進めることができると考えました。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

①Make Codeで土地を開発する時にfillコマンドを使って平地にしたり、円柱の災害対策ビルや球体のドーム型工場をチャットコマンドでプログラミングしてつくったりしました。

②レッドストーン回路を組んで、海岸線の防波堤がレバー1つで1ブロック上昇する仕組みを作りました。

③レッドストーン回路で自動ドアをつくりました。

④学校を建設する時に、教室を1つ造り、ストラクチャーブロックで保存・ロードして教室を増やしていきました。

外にもNPCに話しかけると移動できたりする仕組みもあります。

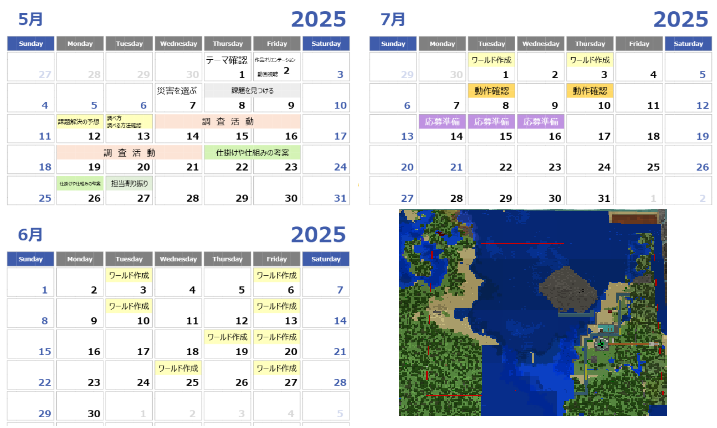

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

テーマの発表や作品オリエンテーション動画の公開があった5月始め。すぐに確認し、テーマについて考えました。5月中にテーマについての課題を考え、本やネットで調べました。それと平行して、自分たちの実際の地域に近いワールドを探し、土地づくりをしました。6月からは、テーマに沿った建物や施設を作りました。7月には課題を解決するための仕組みや仕掛けを作っていきました。そして、動作チェックをしました。夏休み前に応募準備をすませたかったので、みんなで手分けして取り組みました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

①シンタル防災センターエリア…防災センターが一時避難場所となる。近くのスーパーは災害が起こったとき、食料を無償提供できるような対策をしている。

②地震津波エリア…地盤を固め、地震や土砂災害に耐えられるように土地を改良している。また、住宅は、地震の揺れを吸収するスライムブロックを建物の基礎土台としている。消防署・海上保安署がある。

③避難シェルター…緊急時に備えて、高台に設置。医療センターも併設されている。

④居住エリア…学校や公園を中心に耐震構造の住宅がある。

⑤火山防災エリア…噴火に備え、溶岩冷却装置を常設。地熱を使った露天温泉や地熱発電所(シンタルシティの5割)がある。

⑥リゾートエリア…楽しめるスケート場、防災レストラン、防災を学べるキャンプ場、太陽光発電所(シンタルシティの電力4割)がある。

⑦水中ドーム製鉄工場…鉄鉱石を発掘しそのまま製錬して鉄を製鉄・加工している。