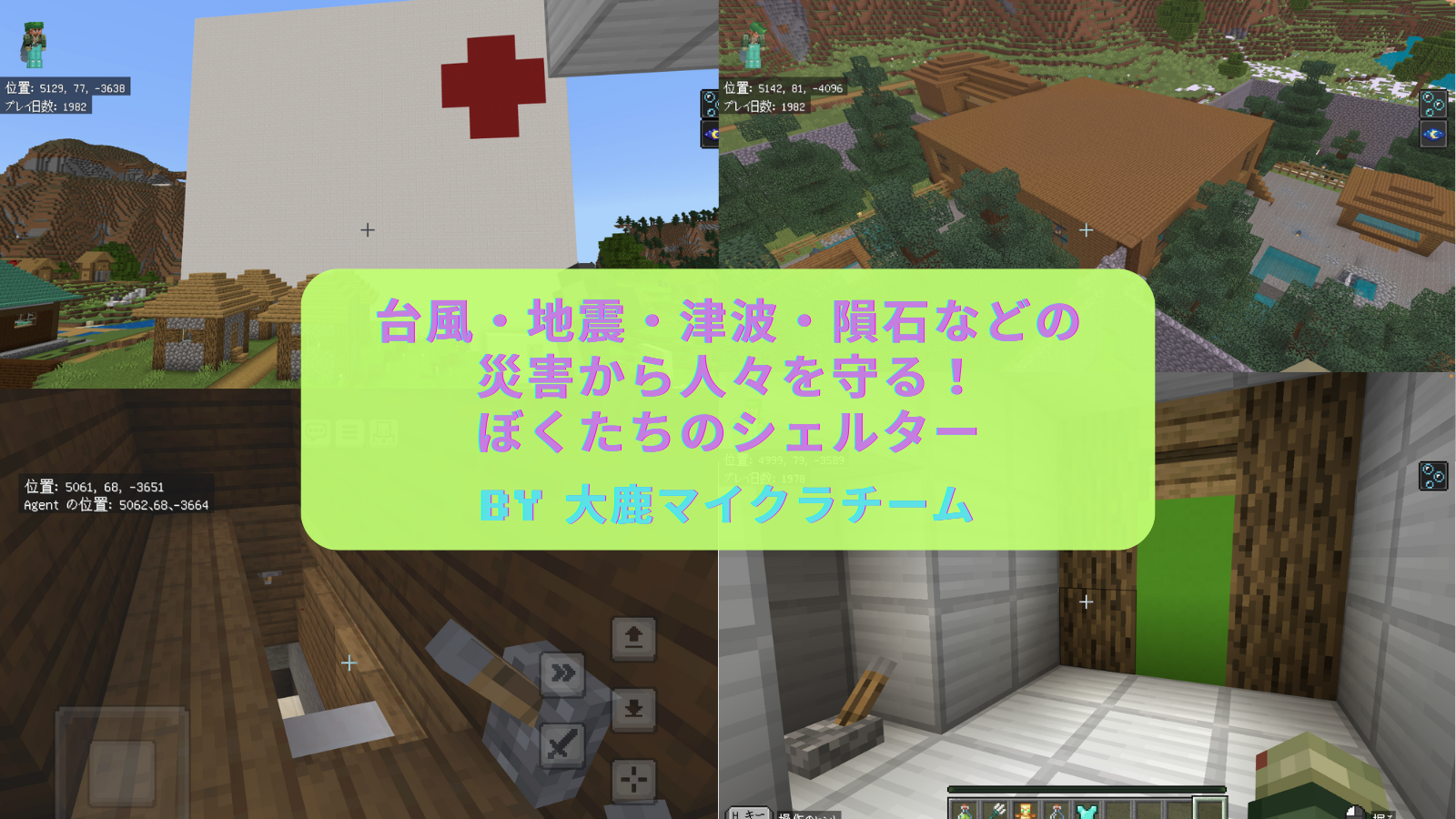

応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

人口1000人弱の山の中にある小さな村(大鹿村)の未来をになう、仲良し小中学生のチームでマイクラカップに2004年〜挑戦しています!!

チームメンバー

5名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

ぼくたちの作品で一番注目してほしいのは、たくさんの人がにげられるシェルターです。

100人や42人くらい入れる巨大な地下シェルターや、学校そのものがシェルターになる工夫、災害のときにも入れるお風呂、家の地下にあるシェルター、そしてケガや病気の人を助けられる6階建ての病院を作りました。これがあれば、どんな災害が来ても人の命を守れると考えました。

工夫した点は、電気を自分たちでまかなえるようにして、衣食住をそろえて安心できるようにしたことです。

また、長い間すごすとストレスがたまるので、レジリエンスを考えて、きれいな内装や動物や自然とのふれあいの場、ゲームセンターを作りました。

建物は鉄を使って強くし、災害のときだけでなく普段の生活にも使えるようにしました。

ぼくたちは、この作品を通して「災害に強いまち」を未来に伝えたいです。

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

ぼくたちはこの作品を作るときに、まず「レジリエンス」という言葉やシェルターの種類についてインターネットで調べました。どんな建物が人を守れるのかを知ることで、建築の参考にしました。

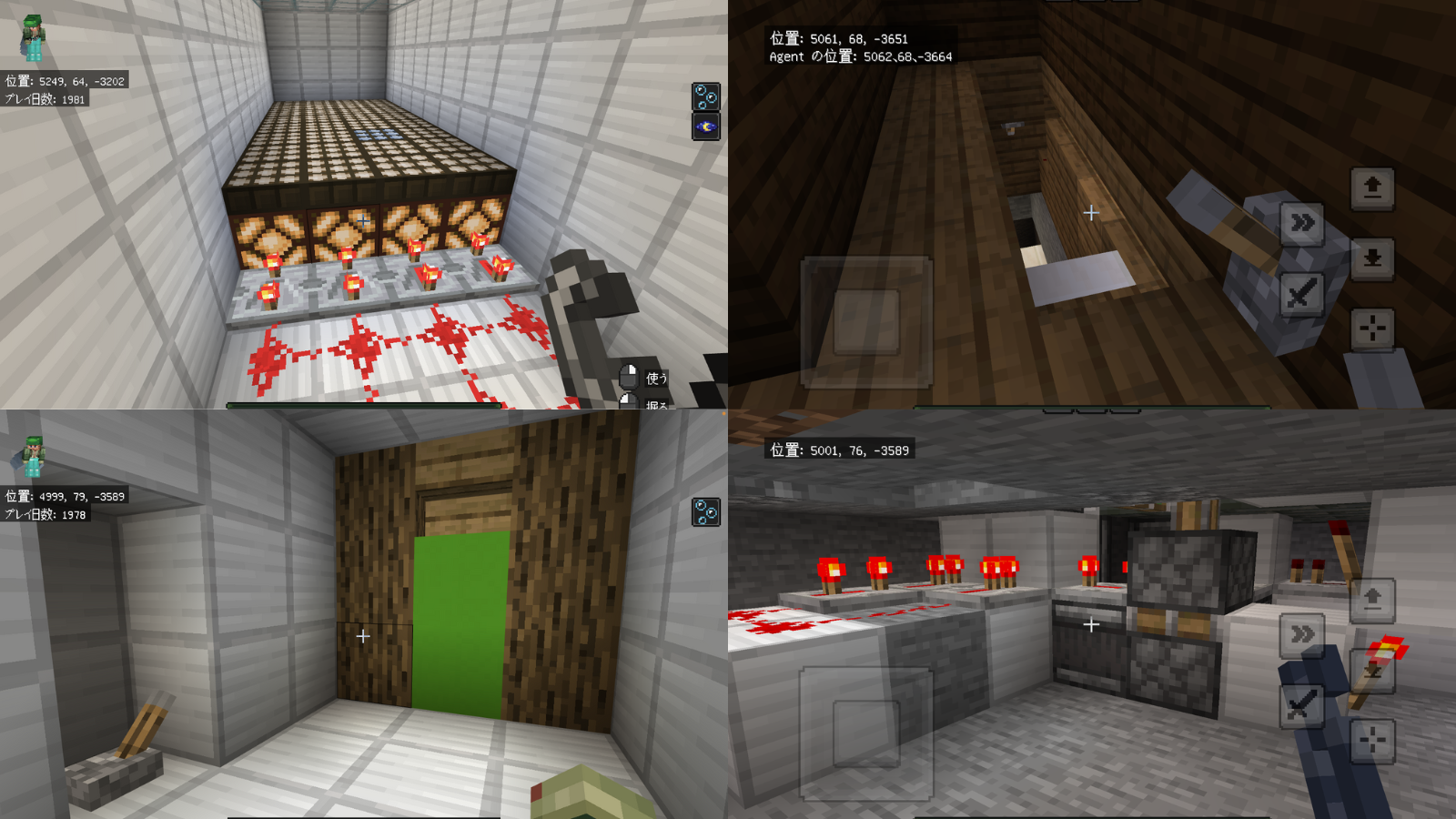

また、作品の中で使った自動ドアやピアノ、スロットなどは、レッドストーンの仕組みをYouTubeで学んで作りました。わからないところをくり返し動画で見て、工夫しながら形にしていくのは大変でしたが、とてもおもしろかったです。

さらに、愛知県に住むマイクラカップに出場するNPOダルシャンの小中学生のチームと合同合宿をして、海の防波堤を見学したり、新しくできた避難所にもなる道の駅の建築を見に行ったりしました。実際の建物を見て学ぶことで、安心できるシェルターのイメージが広がりました。

合同合宿ではお互いの作品を見せ合って、情報交換もでき、とても参考になりました。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

ぼくたちは今回の作品で、プログラミングやレッドストーンを使ったしかけにたくさん挑戦しました。

中でも一番力を入れたのは、自動ドアで、4種類の自動ドアを作りました。

例えば、レバーを動かすと床の一部がガシャンと開いて、地下シェルターへつながる通路が現れるしかけです。

ほかのドアでは、オブザーバーやピストンとレッドストーン回路を組み合わせて、鉄のドアをしっかりと開け閉めできるようにして、災害時にも使える頑丈さを表現しました。思った通りに動いたときは、とても達成感がありました。

さらに、レッドストーンを使ってソーラーパネルも作り、自然エネルギーを電気に変える仕組みに挑戦しました。

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

まず、最初の2週間くらいは、どんな災害が考えられるかを具体的に想像し、「レジリエンス」がどんな意味かを本やネットで調べました。

被災後にも暮らしを立て直せるまちを目指し、台風や津波、地震、隕石などの被害をイメージして設計方針を決めました。

次に、マイクラカップの作品としてメンバーが何を作り一つのまちにするかを何度も意見交換し、シェルター・病院・学校・温泉などの役割を決めて担当を分けました。

そこから1ヶ月半かけて、多くの人が避難する場合や長期間シェルターで暮らす場合を想定し、内装や電気と食料などのライフラインをそれぞれが工夫しました。

作成中はサーバー上で毎日やりとりし、毎週集まって進行状況や作品イメージを細かく確認。改善を繰り返し完成させました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

ぼくたちは、マイクラカップのテーマを、ワールドの中でできるだけリアルに表現しました。災害から体を守るだけでなく、心の安心も大切だと思い、レジリエンスを意識しました。

例えば、地下シェルターにいても太陽の光を浴びられるしくみを作り、外の景色を感じられるようにしました。

また、水槽や動物とふれあえる場所を作り、自然とつながる体験ができるようにしました。長い避難生活で体を動かさなくなると健康によくないので、ジムやプール、トランポリンを作って運動不足をふせぎました。本やゲームで遊べる場所もあり、子どもから大人まで楽しめます。

さらに、安心して心をいやすためにお風呂やさんや休けい所を作り、避難中でも少しでも楽しくすごせるように工夫しました。

こうして、命と心をどちらも守れるまちを表現しました。