応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

プログラミング教室絲からの2回目の参加です。前回のマイクラカップでSDGsを学んだとき、温暖化によって南極の氷が溶け、海面が上昇し、今ある土地が水に沈んでしまう可能性があることを知りました。そのとき、「もし本当にそんな未来が来たら、どこで、どうやって生きていくのか?」という疑問が生まれました。そこで、海面上昇後の世界でも人々が安全に暮らせる島をマインクラフトで作ることにしました。 中学生と小学生のミックスチームです。よろしくお願いします。

チームメンバー

9名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

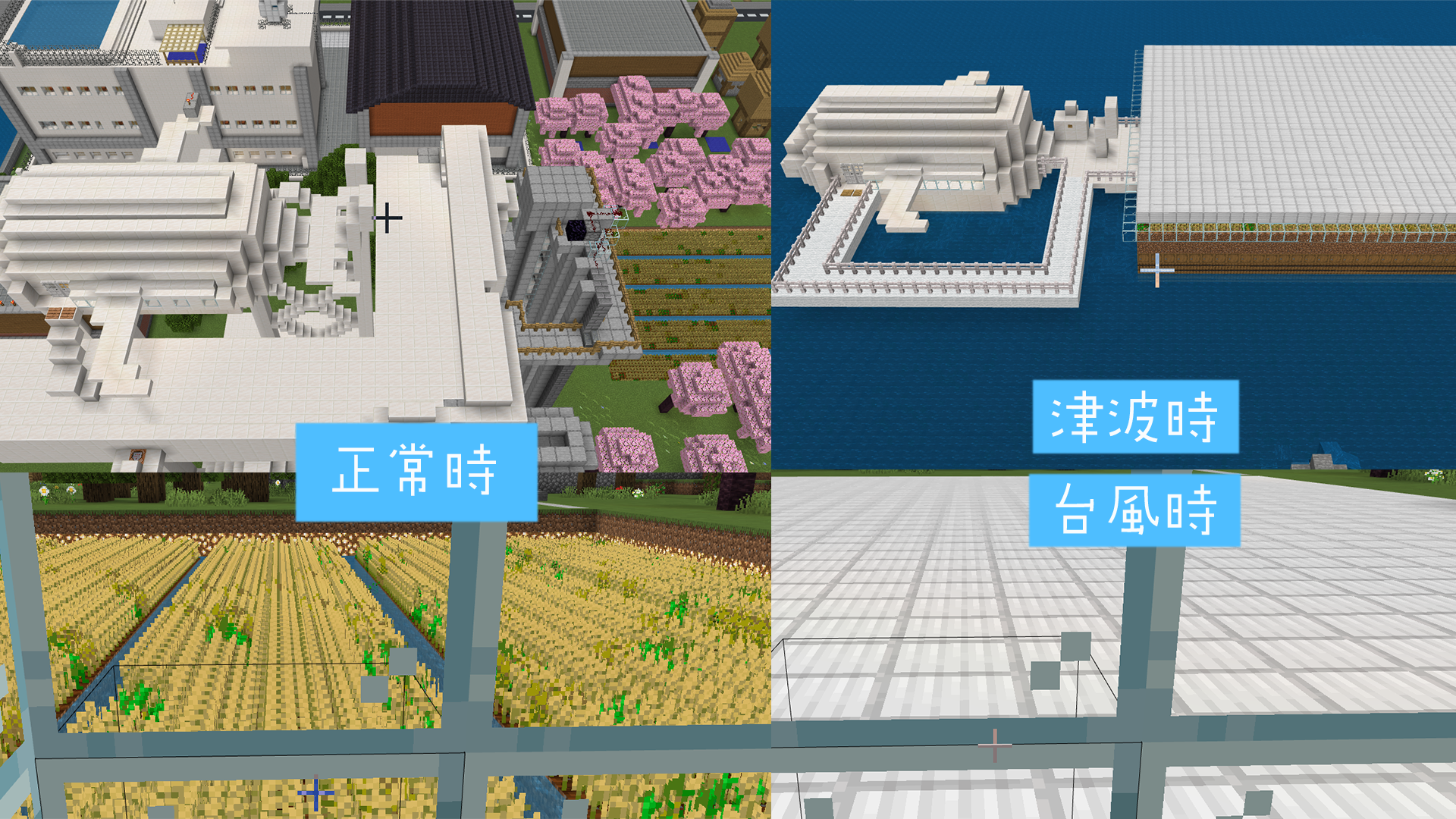

最も注目してほしいのは、津波発生時に動く「クジラ型避難所」と、それに連動して浮上する「シャッター付き畑」です。避難所はコマンドブロックとストラクチャーブロックで発進を表現し、海に逃げる仕組みになっています。畑は災害時にシャッターで閉じ、作物を守ったまま浮力で浮き上がり、避難所と一緒に移動します。これにより、命だけでなく食料も守ることができます。SDGs目標2「飢餓をゼロに」、目標13「気候変動に具体的な対策を」に対応した、災害に強いまちづくりの象徴です。正常時の世界と津波後の世界を表現してます。ぜひ「クジラ型避難所」で試してください。ワールド座標 10150,64,90036

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

温暖化による海面上昇の影響や、南極の氷が溶けることで起こる地形変化についてインターネットで調べました。また、災害時の避難所の構造、雨水や海水の濾過技術、自動運転車の仕組み、風力発電の設置方法、貯水庫の活用なども調査しました。特に、貯水庫の活用は、洪水予防だけではなく、生活水への利用ができるのではないかという発想で作成しました。さらに、SDGsの目標13「気候変動への対策」、目標6「安全な水とトイレを世界中に」、目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」に関連する技術や事例を参考にし、現実的で持続可能なまちづくりを目指しました。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

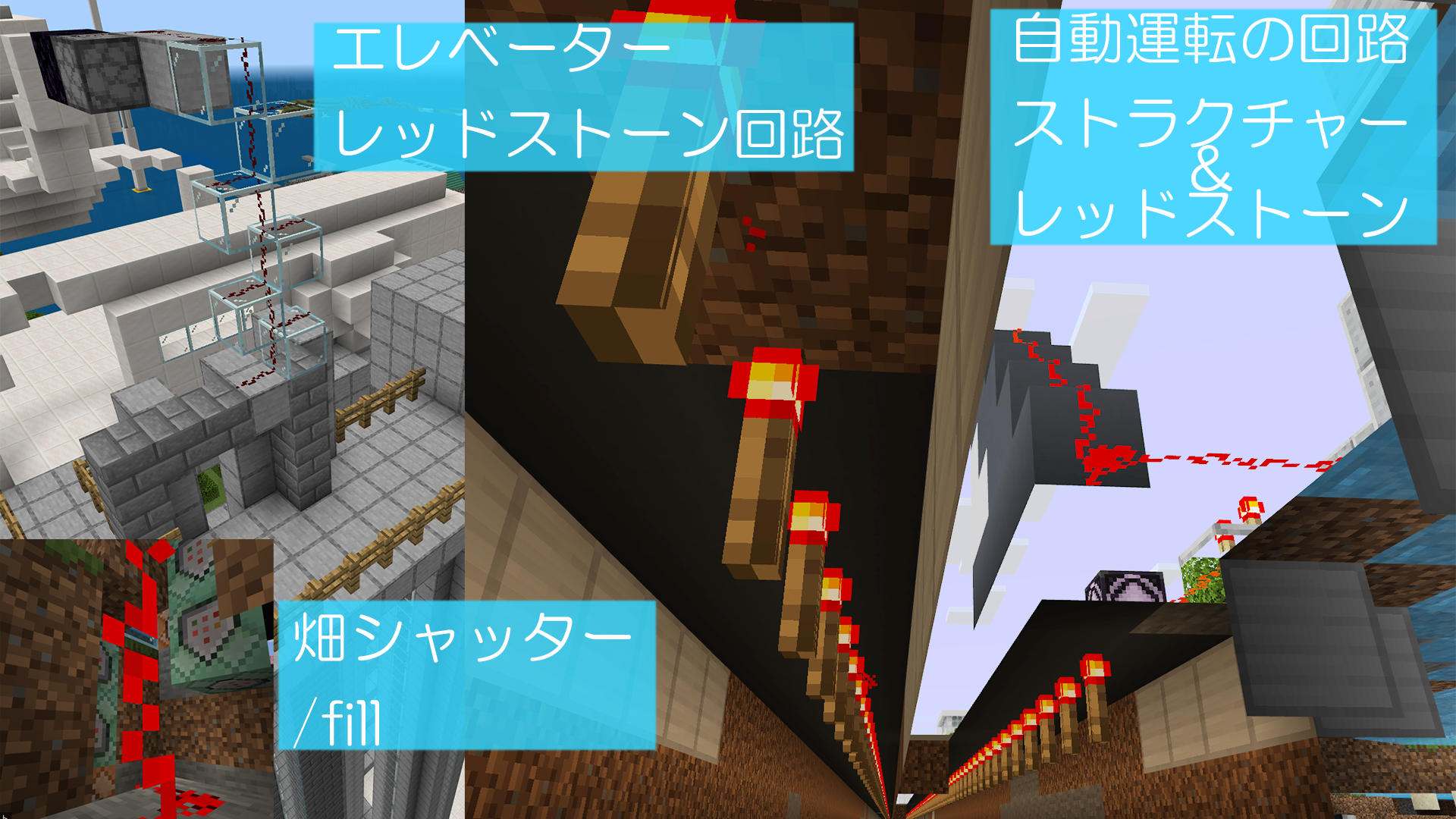

コマンドブロックとストラクチャーブロックレッドストーン回路で、自動で動くようにすることを学びました。クジラ型避難所の発進や、自動運転車の呼び出し機能で使いました。また、港とつながる道路の閉鎖機能や畑のシャッター開閉もコマンドブロックとレッドストーンで制御しています。ろ過機能の表現はコマンドブロック。さらに、高台避難所には高齢者向けのエレベーターを設置し、レッドストーン回路で動作を実現しました。これらの仕組みは、災害時に人や食料を守るための「レジリエンス」の具体例であり、SDGs目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」にもつながります。

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

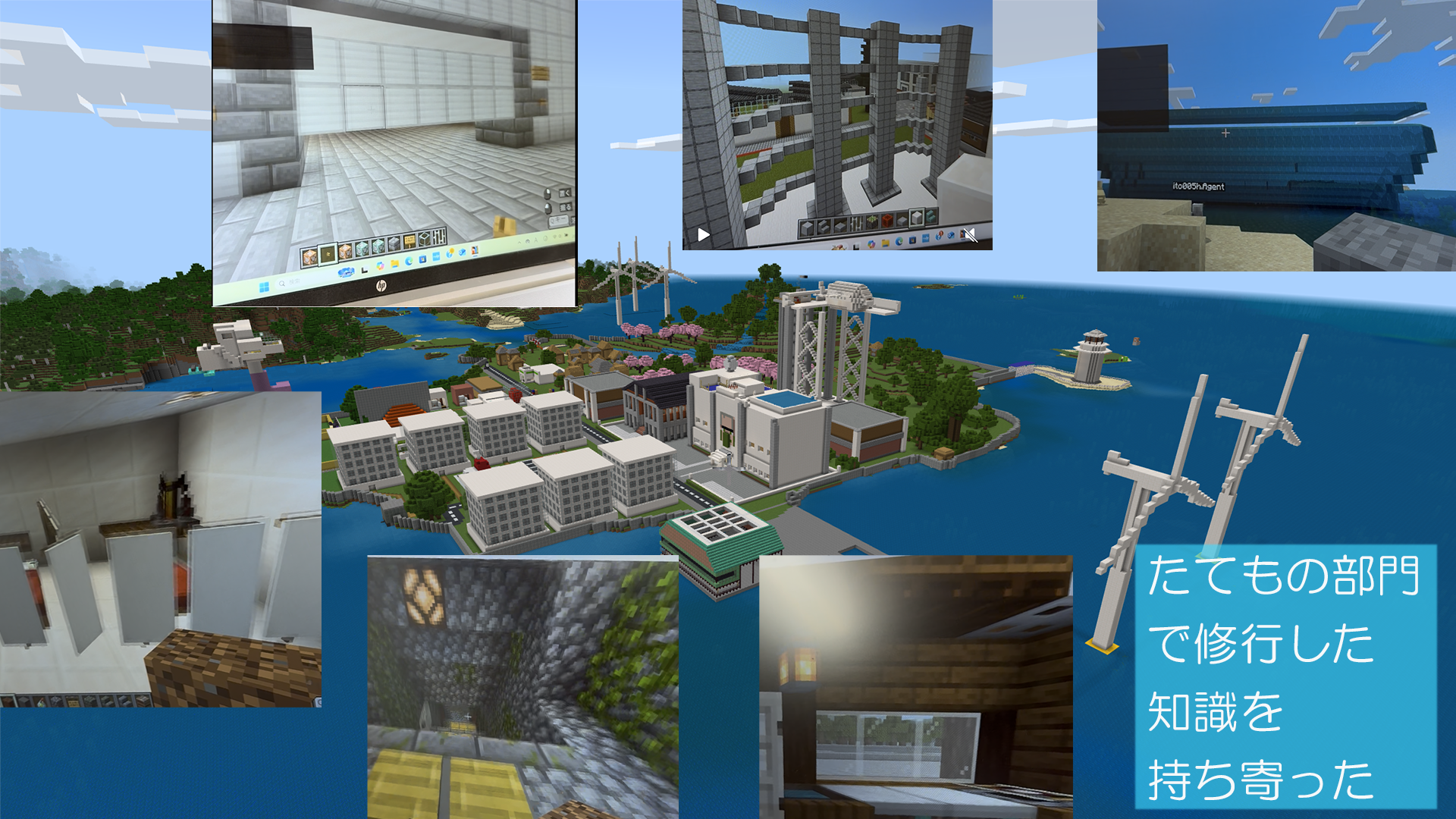

まず最初に参加メンバーそれぞれで「たてもの部門」の作品作成をしました。そこから、得た知識や建物を持ち寄り、海面上昇後の世界を想定し、必要な生活機能(水・食料・電力・避難所)をリストアップしました。次に、災害時に機能する設備を優先して設計し、避難経路や医療施設、エネルギー供給などを段階的に配置しました。途中でアイデアを追加しながらも、全体のバランスを保ち、最終的に「人の命と暮らしを守るまち」を完成させました。SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」に沿った、計画的で持続可能な構成です。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

「未曾有の大災害から人類を守れ レジリエンスを備えたまちづくり」というテーマに対し、海面上昇後の世界を舞台に、災害に強いインフラを整備しました。堤防、避難所、濾過システム、風力発電、自動運転車、医療施設などを配置し、災害が起きても命と生活を守れるようにしています。特に、避難所と連動して浮上する畑は、食料の確保という視点からのレジリエンスです。SDGs目標2・6・7・11・13に対応した、未来のまちづくりを表現しました。