応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

小学校5年生クラスメイトのボーイズで結成しました!

チームメンバー

6名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

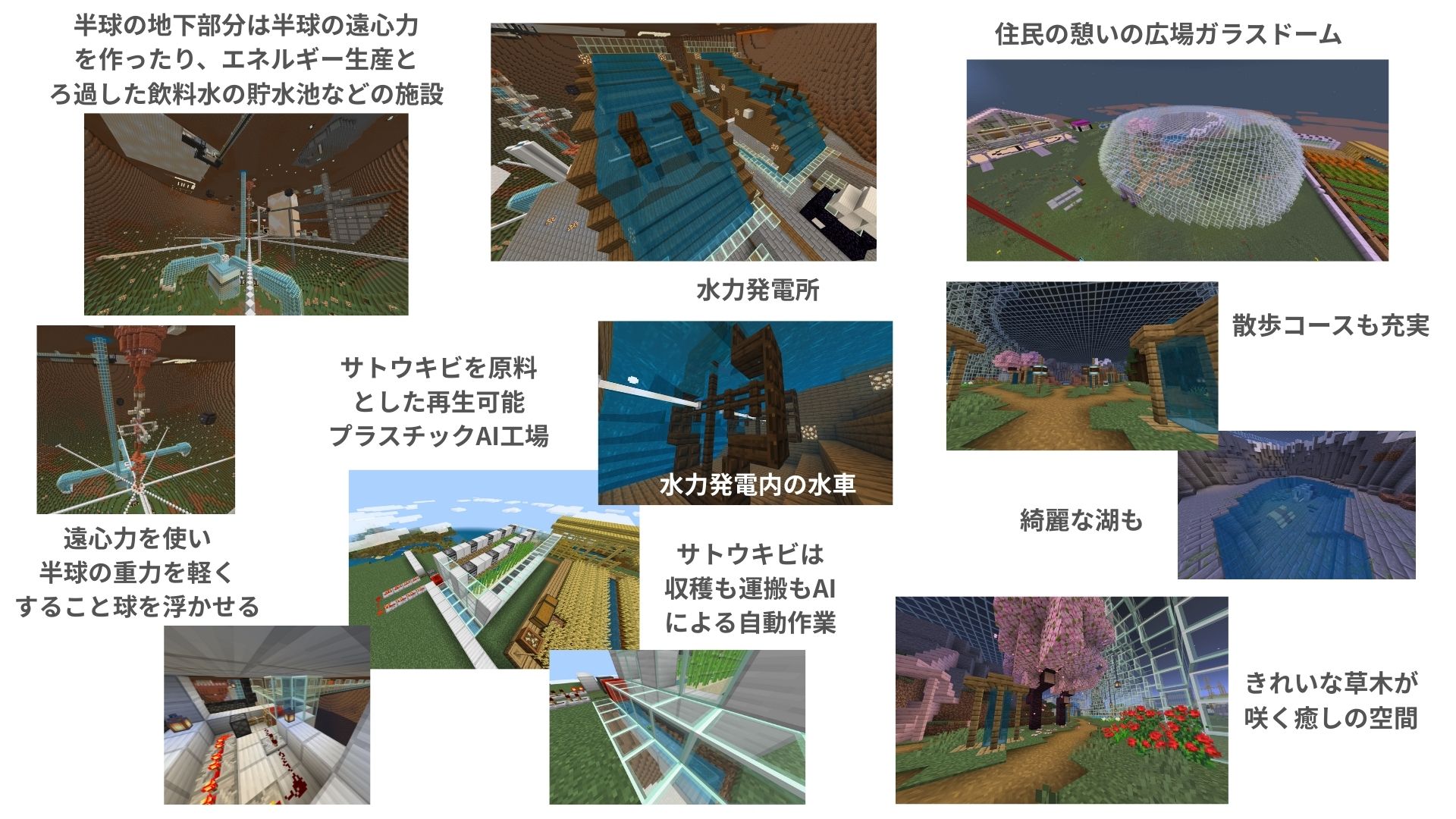

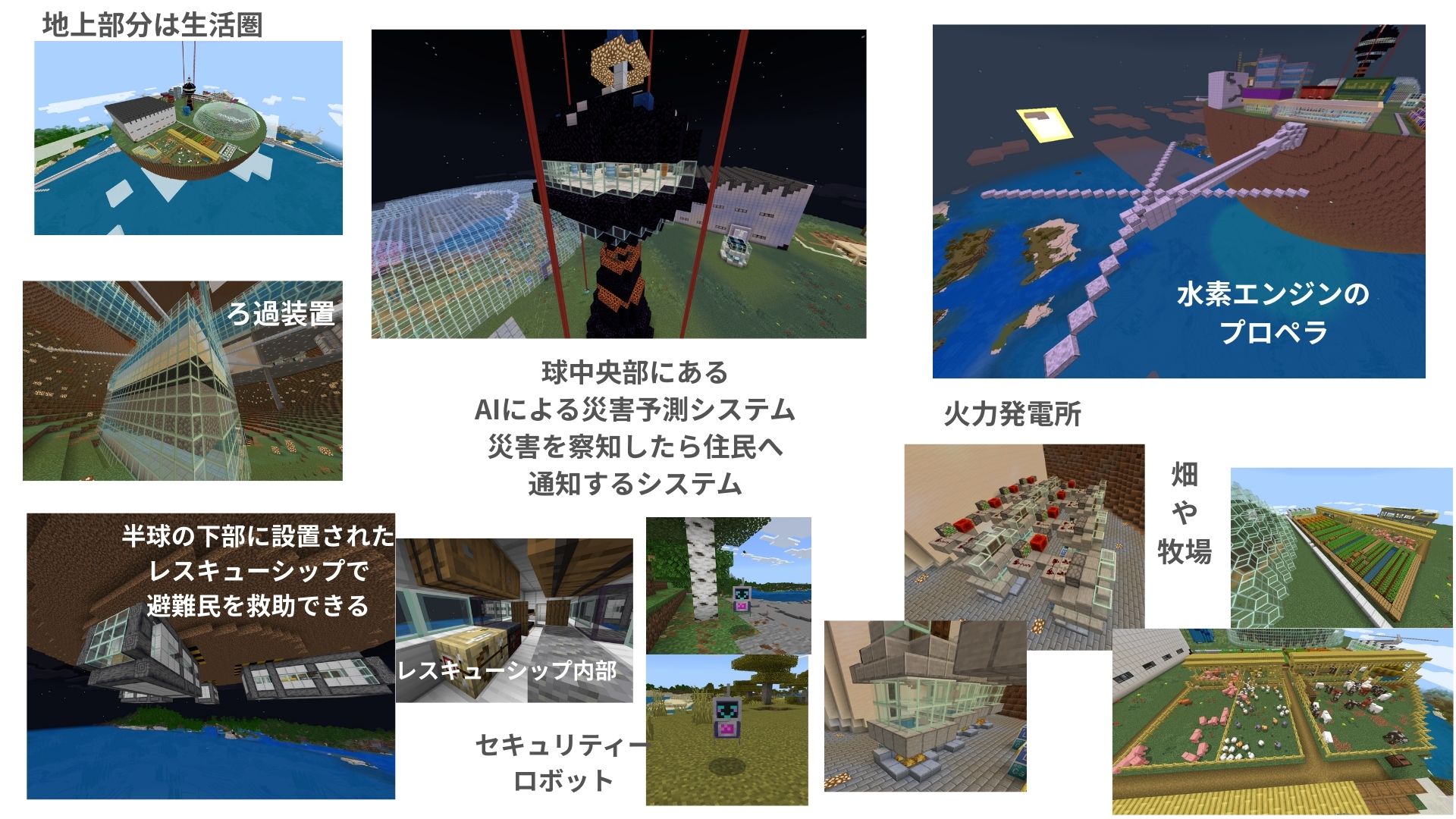

本作品の注目点は、あらゆる災害を乗り越える“動く天空都市”です。半球構造は遠心力を利用してわずかな電力で浮上し、地下には再生エネルギー発電所や飲料水貯蔵庫、上部には住宅・学校・商店・農地・工場を備え、都市として完結した生活環境を構築しています。中央展望台にはAI災害予測システムを設置し、緊急時には水素エンジンのプロペラで都市全体を移動させ、避難や救助活動を可能にしました。サトウキビ由来の再生プラスチック工場はAIが収穫から生産まで自動化し効率的に運用。さらにガラスドーム内には自然豊かな憩いの広場が広がり、散歩や交流を楽しめる安心の空間を備えています。

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

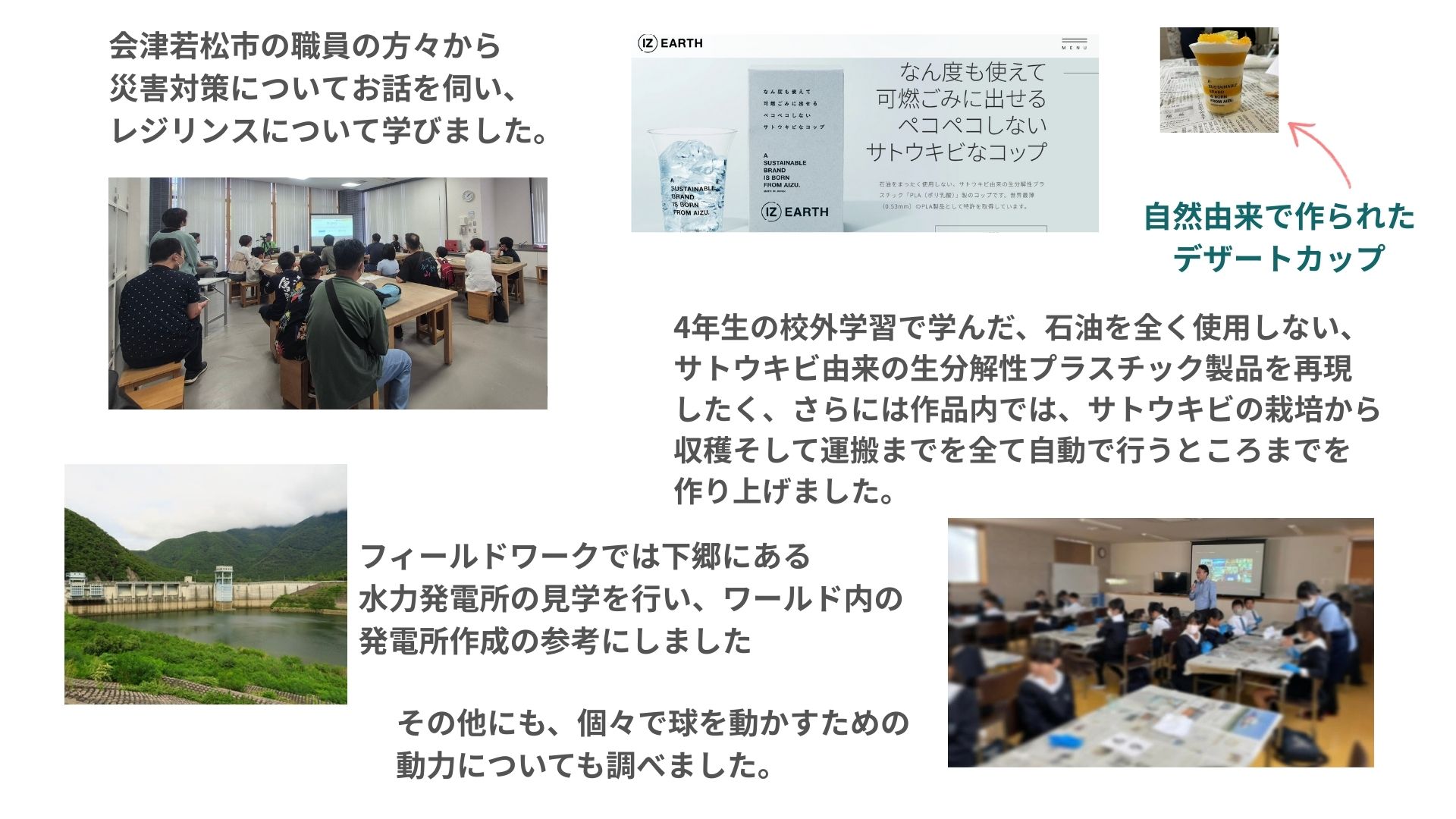

会津若松市の「Road to Minecraft Cup」に参加し、市の防災担当やまちづくり担当による講座で地域の防災を学びました。また、下郷水力発電所を訪れて電力がつくられる仕組みや、災害時に再生可能エネルギーが役立つことを知り、作品づくりに活かしました。会津若松市はスマートシティとして「ICTを活用したデジタル防災」と「豪雪対策に基づく防災計画」を先進的に進めており、とくに雪害を対象とする点は全国的にも珍しい特徴です。さらに、小学4年生の社会見学で訪れたサトウキビ由来の生分解性プラスチック工場の学びを活かし、ワールド内では栽培から収穫、工場への運搬、そして生産までをAIによる自動システムとして表現しました。これにより、石油を使わない環境に優しい仕組みを再現し、SDGs目標7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」に加え、目標12「つくる責任つかう責任」にもつながる作品となりました。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

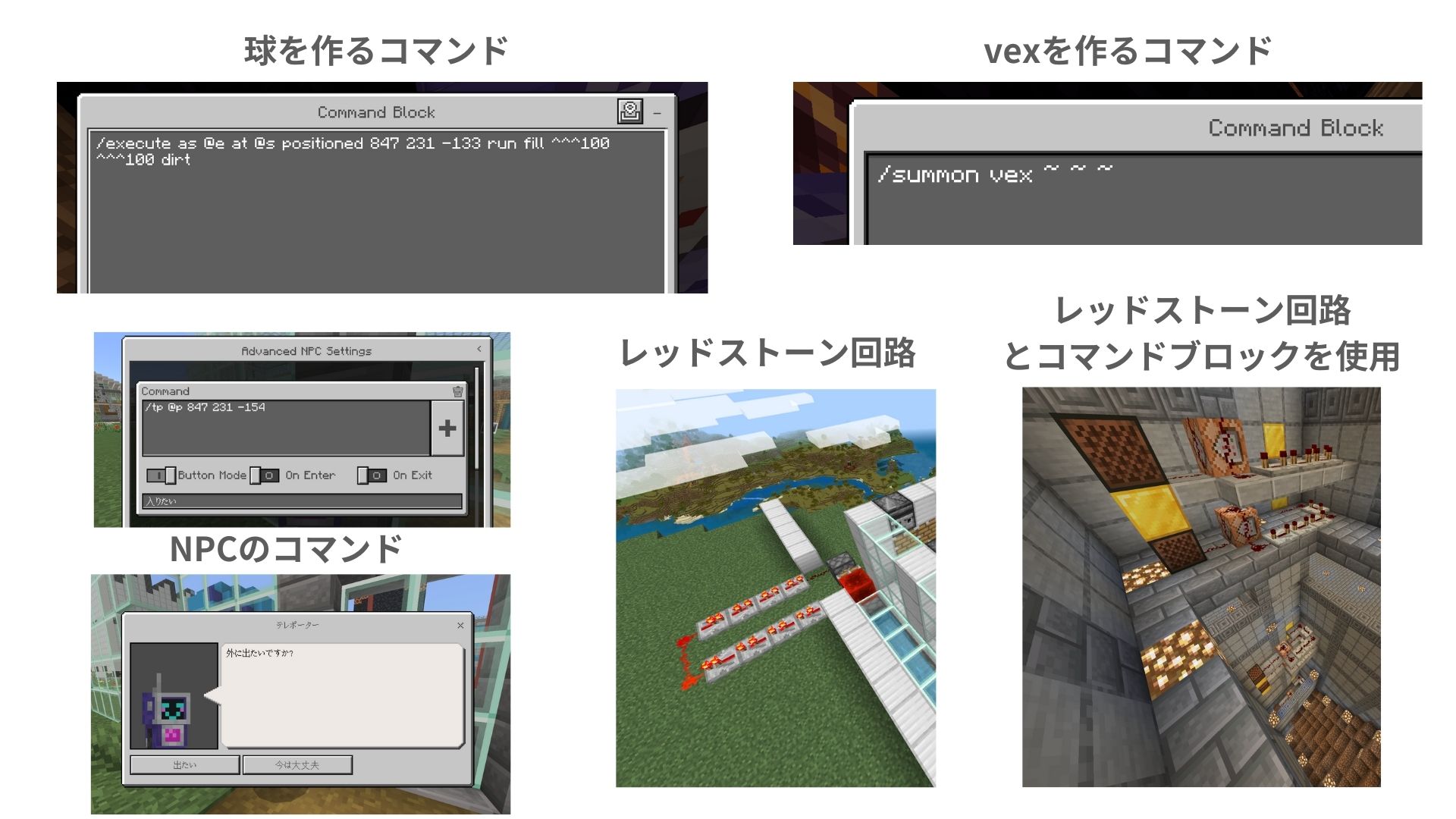

レッドストーン回路に加え、Fill、Execute、TP、Time set、Effect などのコマンドを活用し、作品制作の効率化を図りました。特に半球をつくるためには複雑なコマンド操作が必要で、多くの方法を調べながら工夫して形を完成させました。この過程で新しい知識を得るだけでなく、実際に使えるテクニックとして身につけることができました。また、コマンド未経験のチームメイトには操作方法や活用の工夫を共有することで作業効率が上がり、単純作業の時間を大きく短縮できました。中にはチームでの作業中に使えるようになったチームメイトもおり、教え合う中で自分自身の理解も深まり、協力して課題を解決する力も学ぶことができました。

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

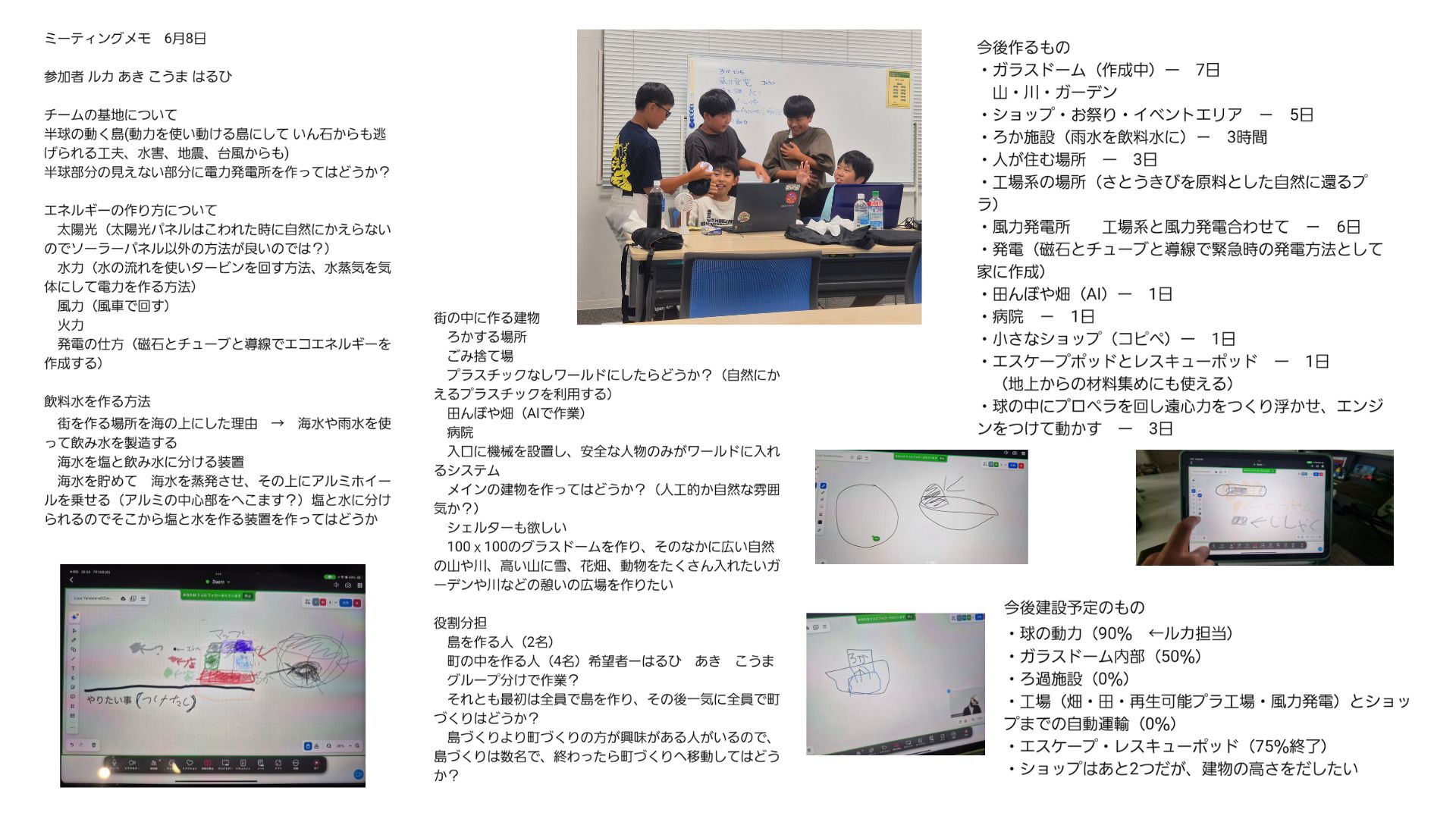

新しいチームでの作業となった今年は、まず会津若松市職員の講義やワークショップに参加し、レジリエンスについて学びました。その後、作品作成に入る前にオフラインやオンラインで何度かミーティングを行い、意見を出し合いながら作品の方向性や建造物、役割分担を決めました。作業はほぼオンラインで進め、その時々で参加できるメンバーが作業を行いました。作業中もZoomで建築物や進め方について話し合い、意見を交換しながら、それぞれの完成予定日を設定しました。チームワークを大切に、楽しく協力しながら分担や共同制作を行い、課題をひとつずつクリアしながら作品を完成させることができました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

僕たちは天空に移動可能な生活圏をつくることで、地震、台風、洪水、雪害、火山の噴火などの自然災害から守られる、安全で安心な居住空間を実現しました。都市全体には水素エンジンのプロペラを搭載し、必要に応じて移動できる仕組みを備えています。中央塔にはAI災害予測システムを設置し、すべての災害を予測して危険を事前に回避できる機能も組み込みました。生活圏へのアクセスはNPCによるセキュリティで守られ、安全な人だけが居住可能です。さらに球の下部には地上で被災した人々を救出するレスキューシップを設置し、避難所として活用できる学校、自動化された農業や雨水濾過装置、再生可能エネルギーによる発電なども整えました。これにより、人口が増えても安定して生活でき、災害に強い“レジリエンス都市”を実現しました。