応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

保育園時代からの幼馴染でとくにマイクラをやりこんでる友達2人で挑戦!

チームメンバー

2名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

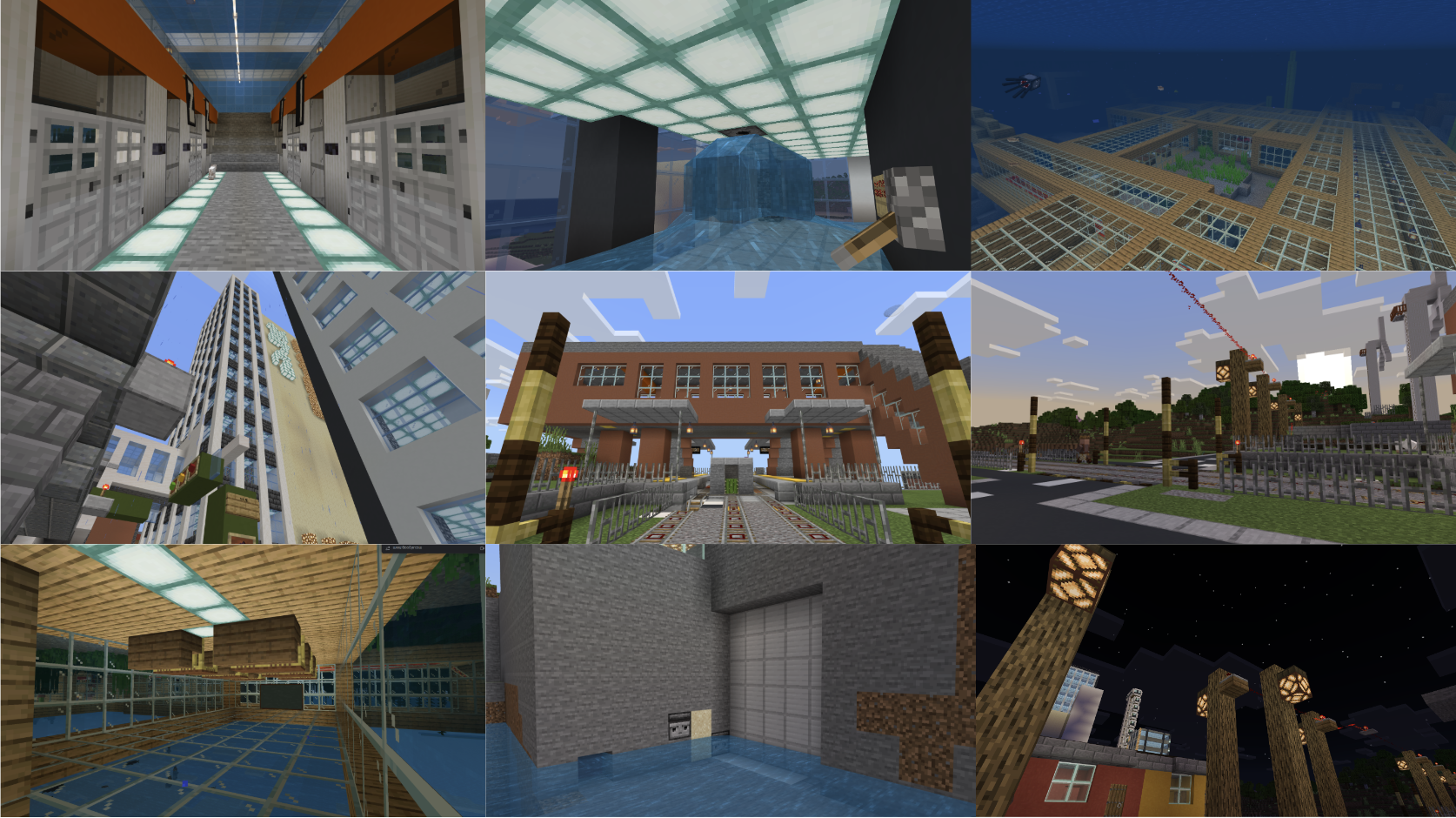

私たちの作品で一番注目してほしいのは、海の中に広がる大きな「海底都市」と「津波から街を守る仕組み」です。

海底都市には住宅や研究所があり、地上から避難してきた人たちも安心して生活できます。

魚がたくさんとれ、景色もきれいで、地震や台風、津波の影響を受けにくいように頑丈に作りました。

広さも十分にあるので、多くの人を受け入れることができます。

さらに海底都市と地上やシェルターは電車でつながっており、街からすぐに移動できるようにしました。シェルターにはシーランタンの光で作物を育てられる畑を作り、長く暮らせる工夫をしています。

近くの研究所では、津波が来たときに自動で堤防が現れる仕組みやシャッターシステムを作り、街を守ります。

特にシャッターのコード入力や海底都市の水抜きはとても大変でしたが、完成したときは大きな達成感がありました。

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

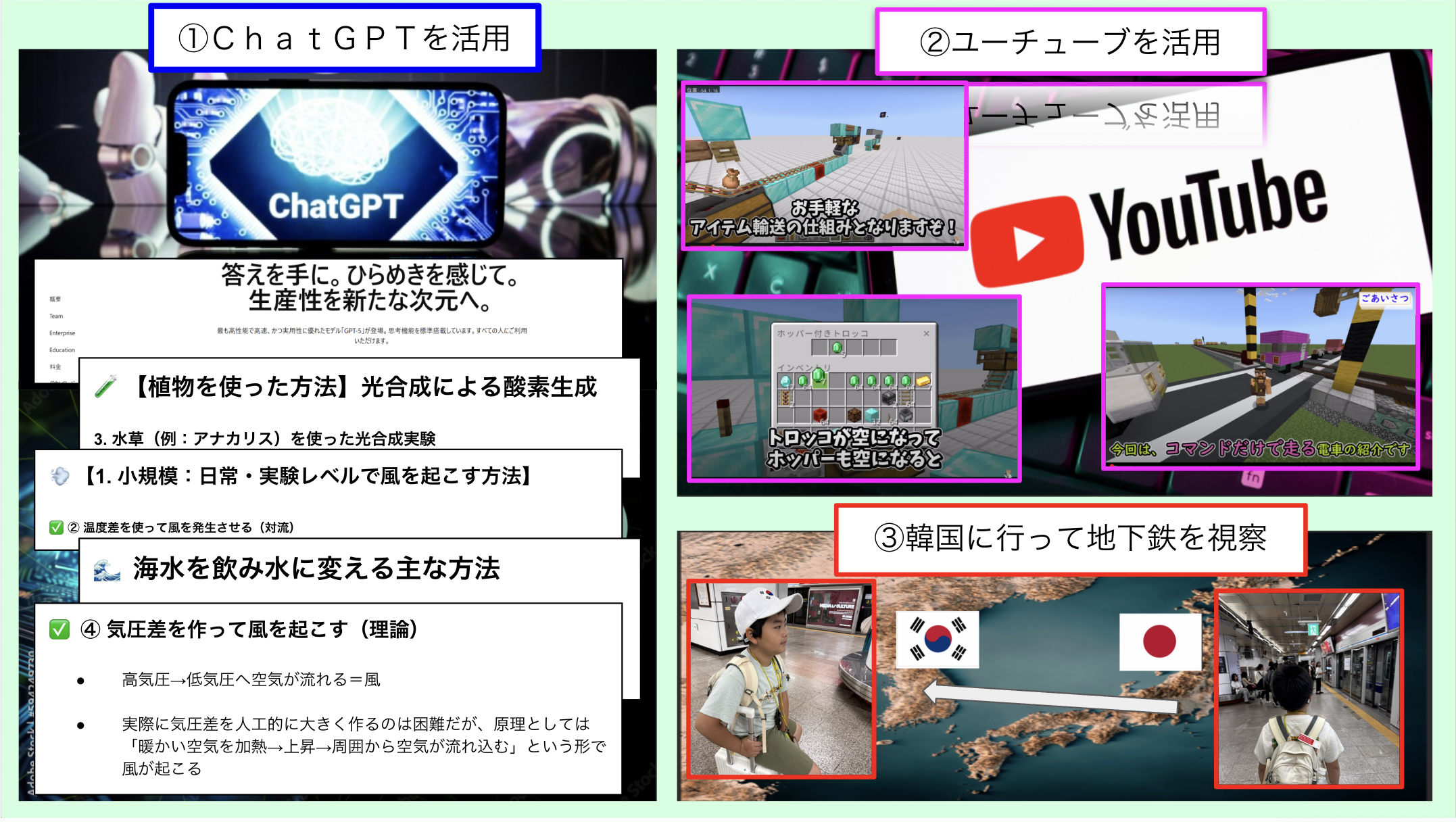

今回のまちづくりを進めるにあたり、本やネット、そして現地調査などさまざまな方法で調べました。

まずChatGPTで、酸素を作る方法、海水を飲み水に変える方法、風力や水力の原理など、生きていくために必要な知識を学びました。

YouTubeやGoogleのブログでは、レッドストーン回路を使った鉄道の自動運転や感知式の自動ドア、エージェントの使い方を調べました。

研究所のシャッターシステムを作るためには、ブログやYouTubeに加え「究極コマンド本」も活用しました。

さらに韓国では地下鉄を見学し、安全素材や深い位置での建設による避難機能を学びました。

また仙台では津波被害の跡を実際に見て、防災への意識を作品に生かしました。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

私たちはプログラミングやレッドストーンにいろいろ挑戦しました。

まずレッドストーンでは、研究所で作った薬品や荷物を運ぶ輸送システムを作りました。

電車が到着するとホームドアが自動で閉まる仕組みを工夫したり、電車の渋滞を回避するためにトロッコを自動で削除したり、必要なときに自動でスポーンする仕組みも作りました。

これらを組み合わせるのはとても難しかったですが、少しずつ試してうまくいったときは嬉しかったです。

コマンドでは、電車が来ると看板に「来た」と表示されるシステムをコピーコマンドでたくさん作りました。

また、坂や斜めの道路を整備する時にはエージェントを使って作業を手伝ってもらい、効率よくできました。

こうした工夫を通して、私たちはレッドストーンやコマンドの面白さと難しさを体験しながら挑戦することができました。

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

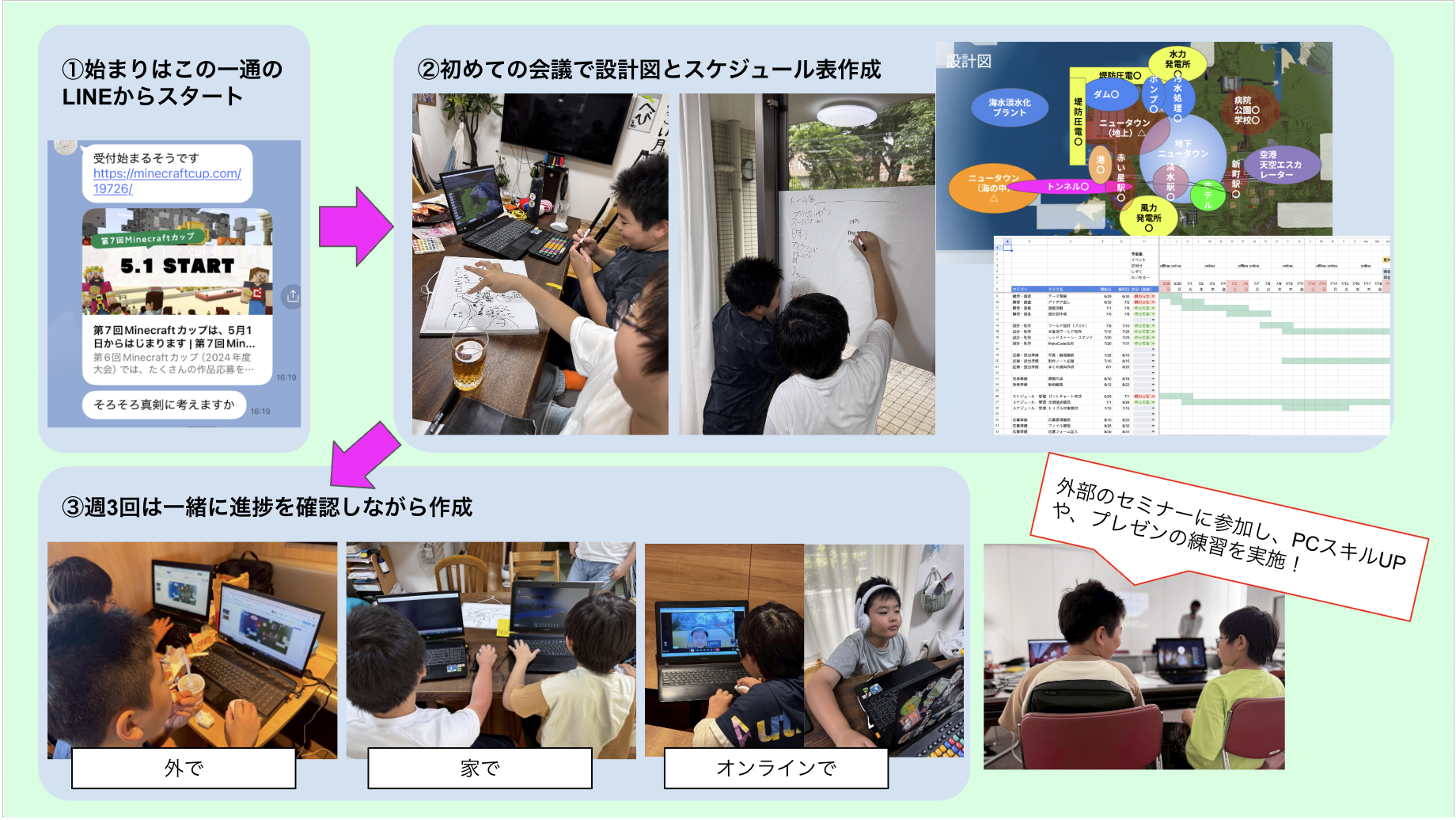

私たちは保育園のころからの友だちで、家族同士でも仲が良く、一緒にマインクラフトをやっていたことから、第7回マインクラフトカップに出場することを決めました。

最初から計画的に進めるのは難しかったので、親に協力してもらいながら、やるべきことを整理して「誰が、いつまでに」進めるのかをスケジュールにしました。作業日は週3回と決め、毎週の予定に組み込みました。特に日曜日には親にも入ってもらい、進み具合やスケジュールに間に合っているかをチェックしながら、二人で改善していきました。

夏休みには1日合宿をして集中して作業したり、外部のセミナーに参加して、初めて会う人の前で自分たちの考えを説明する練習もしました。

こうして、ただ作るだけではなく、計画を立てて振り返りながら進めることで、より良い作品にできるように工夫しました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

私たちの作品テーマである「災害があっても安心して暮らせるまち」をワールドで表現しました。

津波が来たときには自動でシャッターシステムが作動し、町を守れるようにしました。

建物はすべて頑丈に作り、地震でも壊れにくくしています。さらに火事が起きても安全に避難できる工夫をしました。

逃げ場所としてシェルターと海底都市を用意し、緊急避難線を使えばすぐに行けます。

そこには畑や住宅もあり、シーランタンの光で作物を育てられるので長く安心して暮らせます。

また、太陽光や風力発電を取り入れ、夜になると街灯がつき、全ての家にソーラーパネルを設置しました。

自然エネルギーを活用することで、SDGsの考え方も表現しています。