応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

学校も学年もバラバラですが、CoderDojoで友達になったメンバです。

チームメンバー

3名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

一番見てほしいのは、災害を「力」に変えて未来の希望につなげる街全体の考え方です。

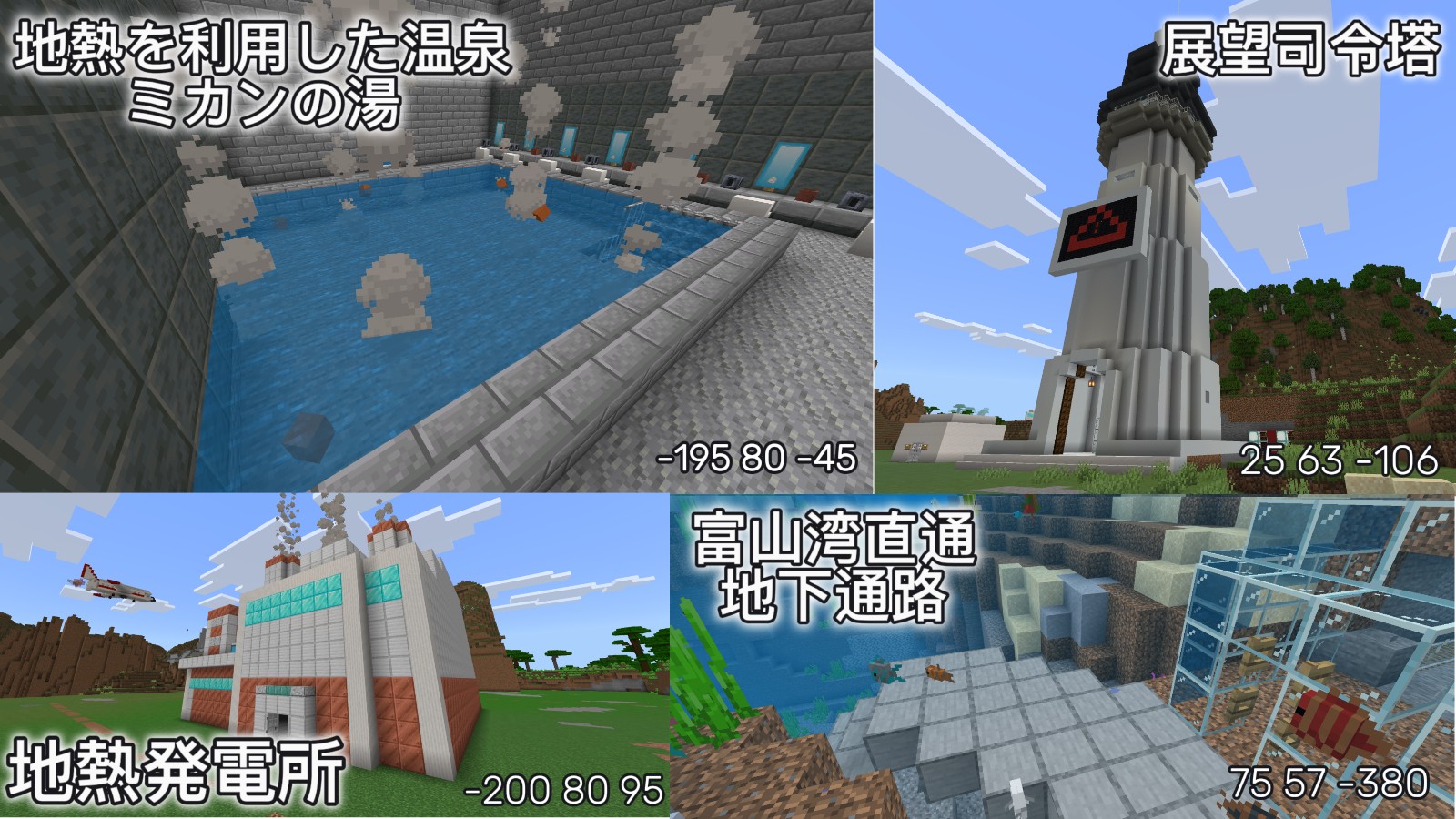

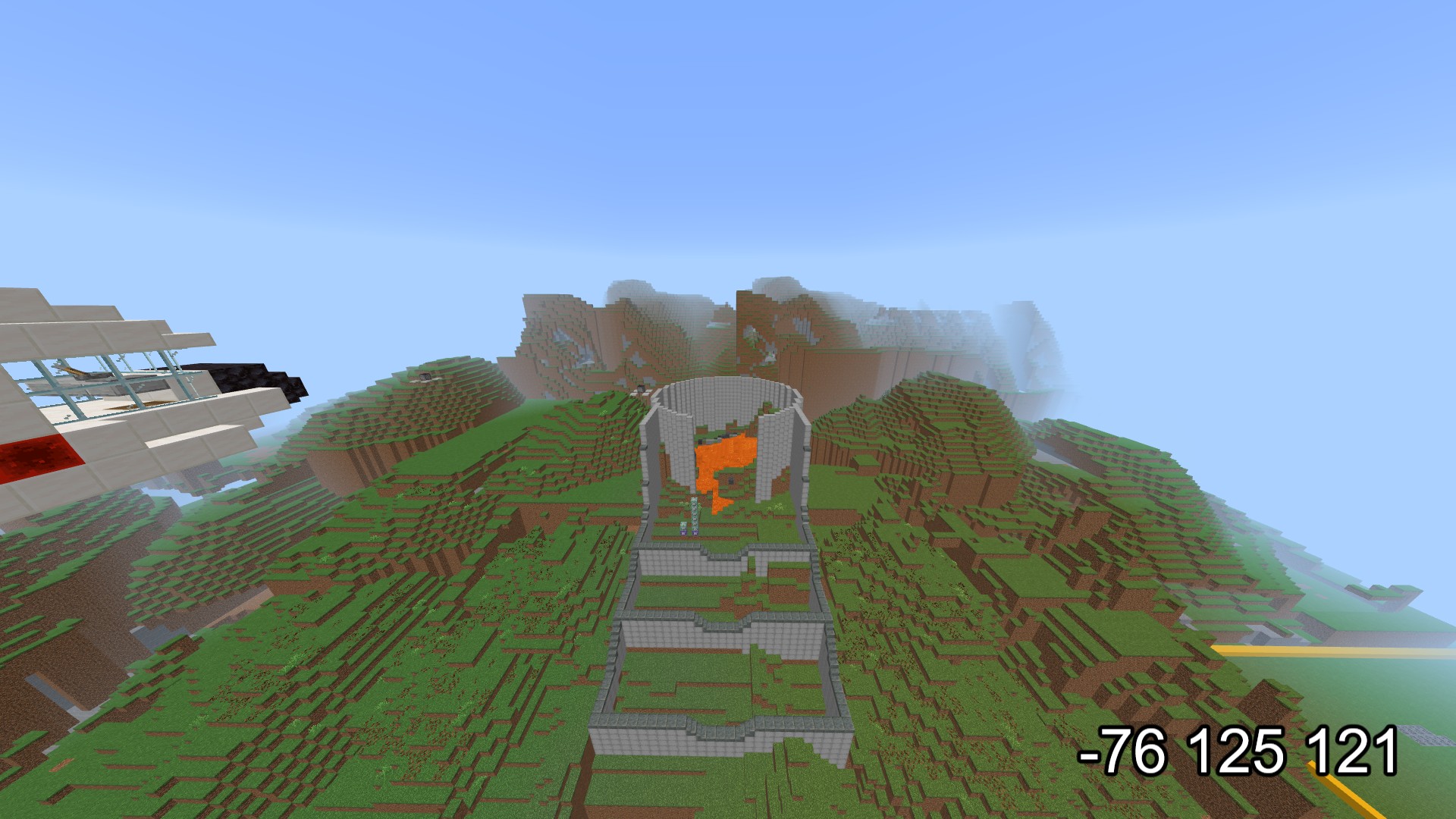

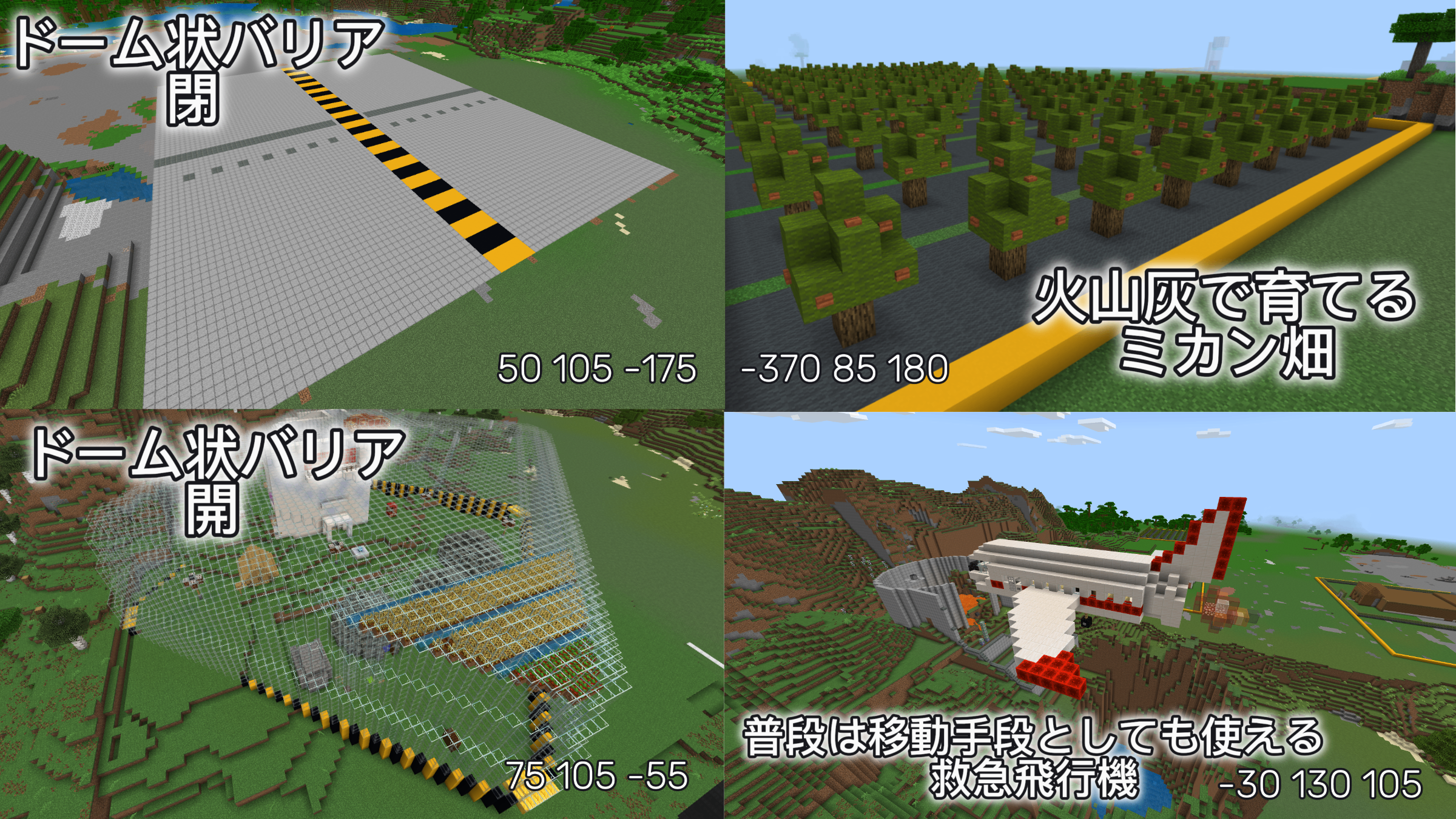

工夫した点は、マグマが街に流れ込まないよう防壁を出現させて冷やし固める仕組みや、街を守る特殊セラミックのバリアなど、被害を最小限に抑える工夫を詰め込んだところです。

避難中も人工太陽や富山湾の魚介類で地下生活を続けられるところも注目してください。展望台として親しまれているタワーが、避難指示を出したり被災後の街づくりを計画する司令塔として見守ります。

さらに噴火後は、火山灰でミカンを育てたり、固まったマグマを観光地にしたり、地熱で発電や温泉を作ったりと、ネガティブなものをポジティブな資源に変えるアイデアが満載です。

制作で苦労したのは、マグマが流れているように見せることと、弥陀ヶ原の広大な台地や堰堤、復興後の整地を作ることでした。でも、災害を乗り越えてもっと楽しく豊かな街になる未来を表現できました。

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

立山カルデラ砂防博物館へ行き、火山にくわしい学芸員の方に直接質問して、立山の歴史や災害、そこから復興した立山の現在を学びました。立山に実際にある白岩砂防堰堤は土砂を防ぐことを目的に作られていますが、ワールドではそれを、噴火で出る溶岩や土石流を防ぐことに活かしています。立山連峰全域の模型を購入して、溶岩をどこに誘導するか、街との関係性など、具体的にシミュレーションもしました。

検索サイトやAIで立山について調べていくうちに、景色のきれいな観光地としてにぎわう立山が日本三霊山の1つで古くから信仰の対象であることや、気象庁の常時観測火山であることを知りました。立山地獄谷では今も熱活動が活発で、登山者の避難誘導訓練も行われています。災害対策と未来の生活の両立について、理解を深めることにもなりました。

噴火災害の前後が描かれたマンガやアニメを集めてたくさん見たのも、参考になりました。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

下記はコマンドを使用して行いました。

・弥陀ヶ原(地獄谷)は、過去1万年以内に繰り返し水蒸気噴火が発生している富山県の活火山です。弥陀ヶ原は、森林限界(標高2500m前後以上で木が生えなくなること)が近い場所なので、周りの高い木をすべて消しました。

・弥陀ヶ原の広くて高い台地を作りました。

・噴火時に街を守るドーム型のバリアを作りました。

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

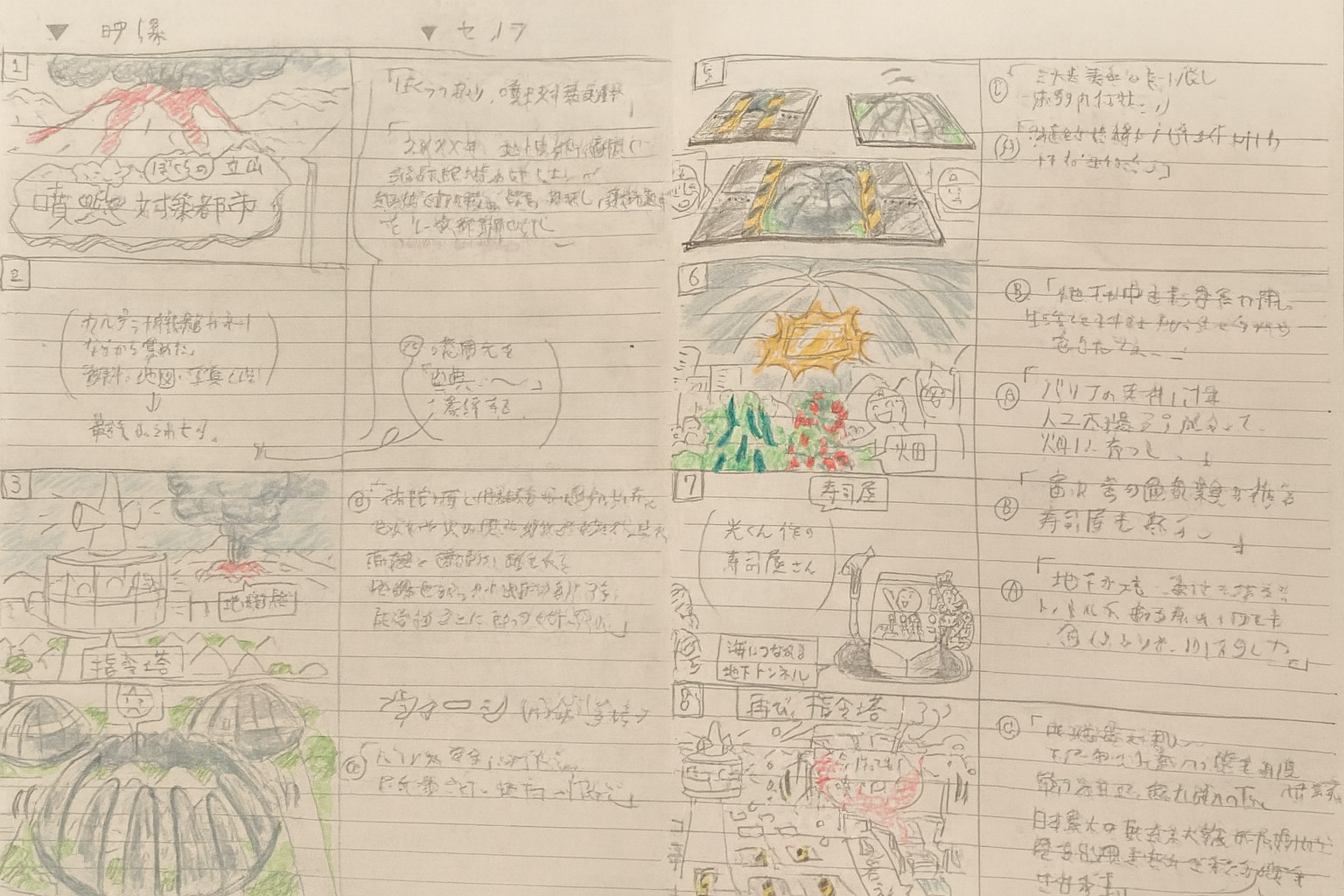

5月~6月は、まず「未曾有の災害」や「レジリエンス」という言葉の意味を何通りも調べ、ディスカッションしながら、テーマに沿ったワールドのイメージをじっくり練り上げました。そこからワールドのテーマを決めて、そこに合う建物や仕掛けを、7~8月の夏休み中に集中してメンバーで分担して、オンラインでマルチプレイ中心に作っていきました。その際、ホスト担当を表でスケジュールを作って交代で実施しました。最後は、ワールドの内容を動画で紹介することを想定して、手書きの絵コンテや、AI生成の絵本を準備しました。これらを元にワールドを仕上げることで、必要な建物や仕掛けが明確になり、作業の分担がしやすくなりました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

ワールド内には噴火後、復興後の両方の街の姿があります。噴火は、何日も続いたり一度で終わらないこともあるので、防災と復興の同時進行にすることで、レジリエンスを再現しました。

ホテルは普段旅行者用に営業していますが、緊急時は無料宿泊所として開放します。旅行者を運ぶ飛行機も、噴火時には避難者の元へ駆けつけ、マグマへの放水に活躍します。2つの機能を備えていると、平常時から緊急時へ、さらに復興へと、いろんな状況にいつでも対応できます。

半球型の家や、5重の塔のような真ん中に支柱を立てる方法、マグマで燃えないように木を使わない建築等の工夫に加え、災害時は自然も家もまとめて街ごと地下に沈めるため、普段とあまり変わらない生活ができます。変化が少なければ、体力も精神力も経済力もすぐに回復します。火山灰で育った柑橘類やマグマの熱を使った地熱発電と温泉を売りにして、魅力的な観光地として街は生まれ変わります。