応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

豊田市立足助中学校特別支援学級、1年生3人、3年生5人で参加しています! 個性豊かで仲良しなクラスです!!

チームメンバー

8名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

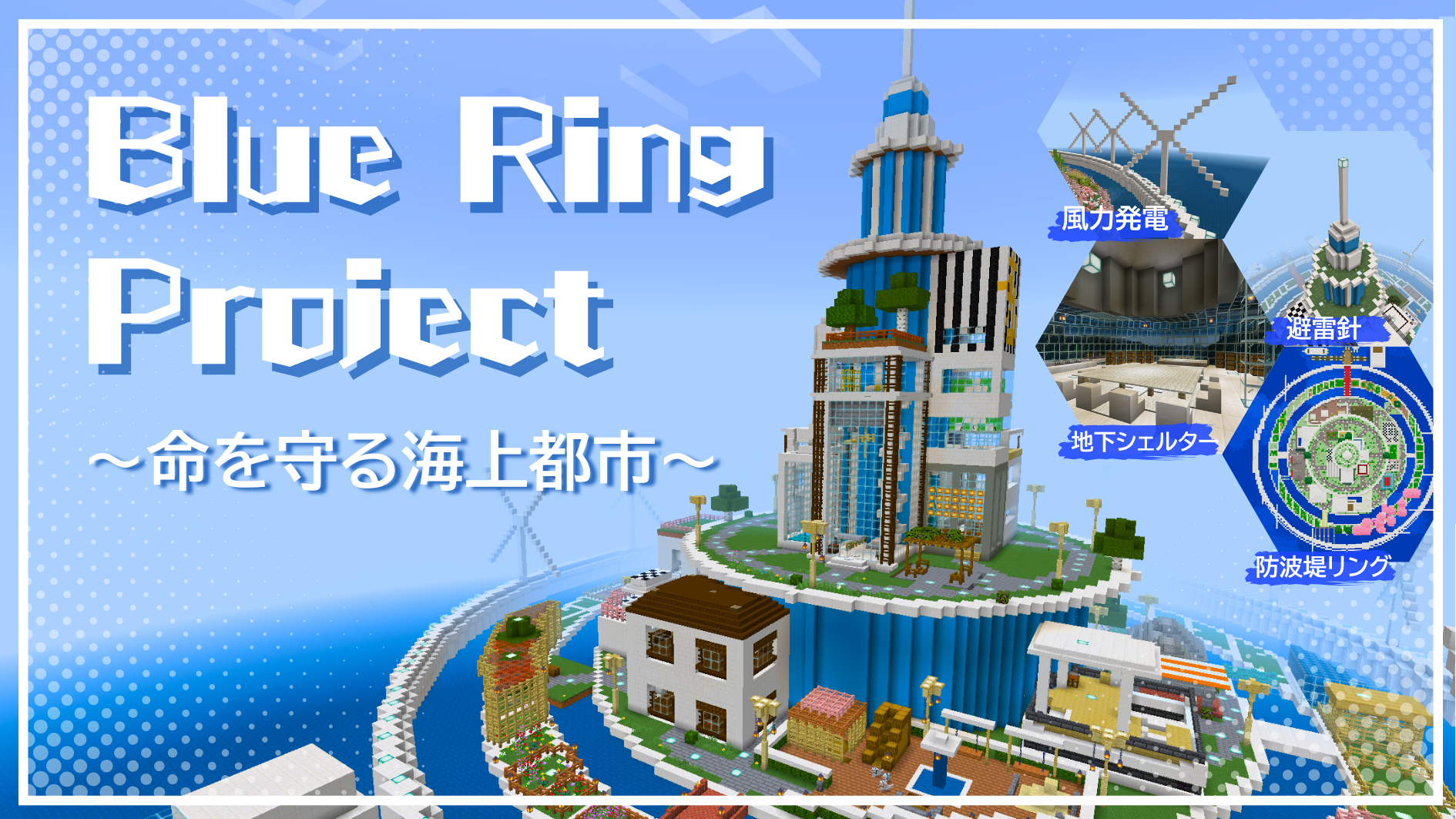

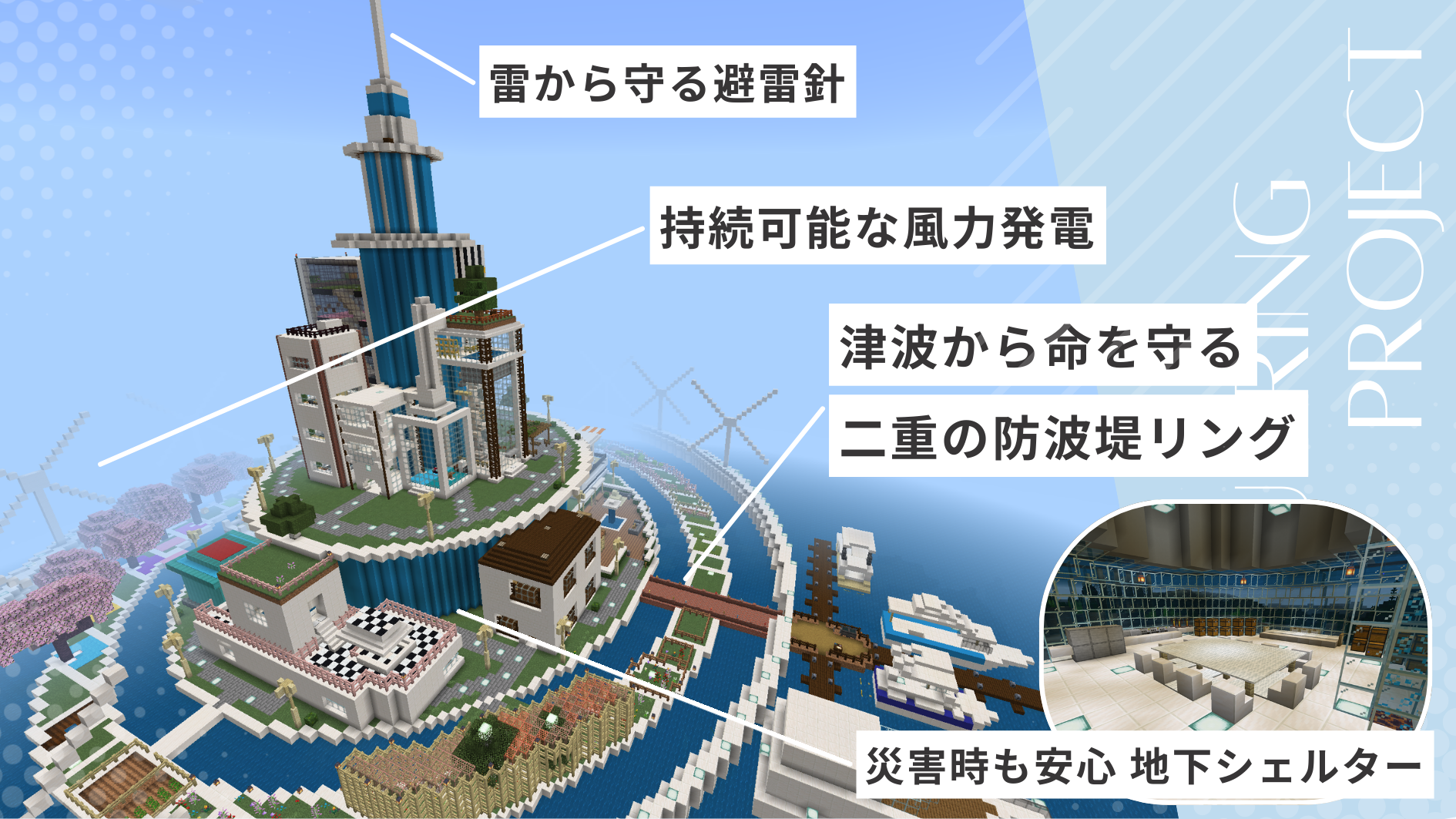

この作品の最大の特徴は、都市を守る巨大な防波堤リングです。海上に建設された都市を津波や高潮から守るために、街の外周に土星の輪のような二重のリングを配置しました。

さらに、自給自足を可能にする仕組みとして、内側のリングには農業や牧場エリア、外側のリングには風力発電所を設置し、食料とエネルギーを都市全体でまかなえるようにしています。

また、災害に強い街を目指して、地下にはシェルター、都市の高層部分には避雷針を備え、地震・津波・雷などあらゆる災害に対応できる構造を工夫しました。

都市全体を「守る」「支える」「持続する」という3つのテーマでデザインし、未来に希望をつなぐ海上都市を表現しています。

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

社会の授業で、東日本大震災による津波の被害や防災の重要性について学んだことが、この作品の発想の出発点になりました。

そこからさらにインターネットで調べる中で、実際に研究が進められている浮体式の海上都市構想や、災害時の避難場所として考えられている地下シェルターの技術について知り、都市の防災要素として取り入れました。

また、授業で学んだ再生可能エネルギーの仕組みをもう一度調べ直し、その中でも特に海の環境に適した洋上風力発電に注目しました。

実際に日本や海外で行われている海上に大規模な風車を設置して発電する取り組みをネットで調べ、それをモデルにして、都市全体のエネルギーをまかなえる発電システムとして導入しました。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

技術科の授業で学んだブロックプログラムによる順次処理や繰返処理を活用して、中央のタワーや防波堤リング、都市全体の陸地をプログラミングで作りました。

とくに、街全体の大きさやタワーの高さは、1ブロック単位で調節しながら最適な大きさを決める作業に苦労しました。

その結果、手作業では難しい大規模で均一な構造をつくることができ、理想に近い都市の形を表現することができました。

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

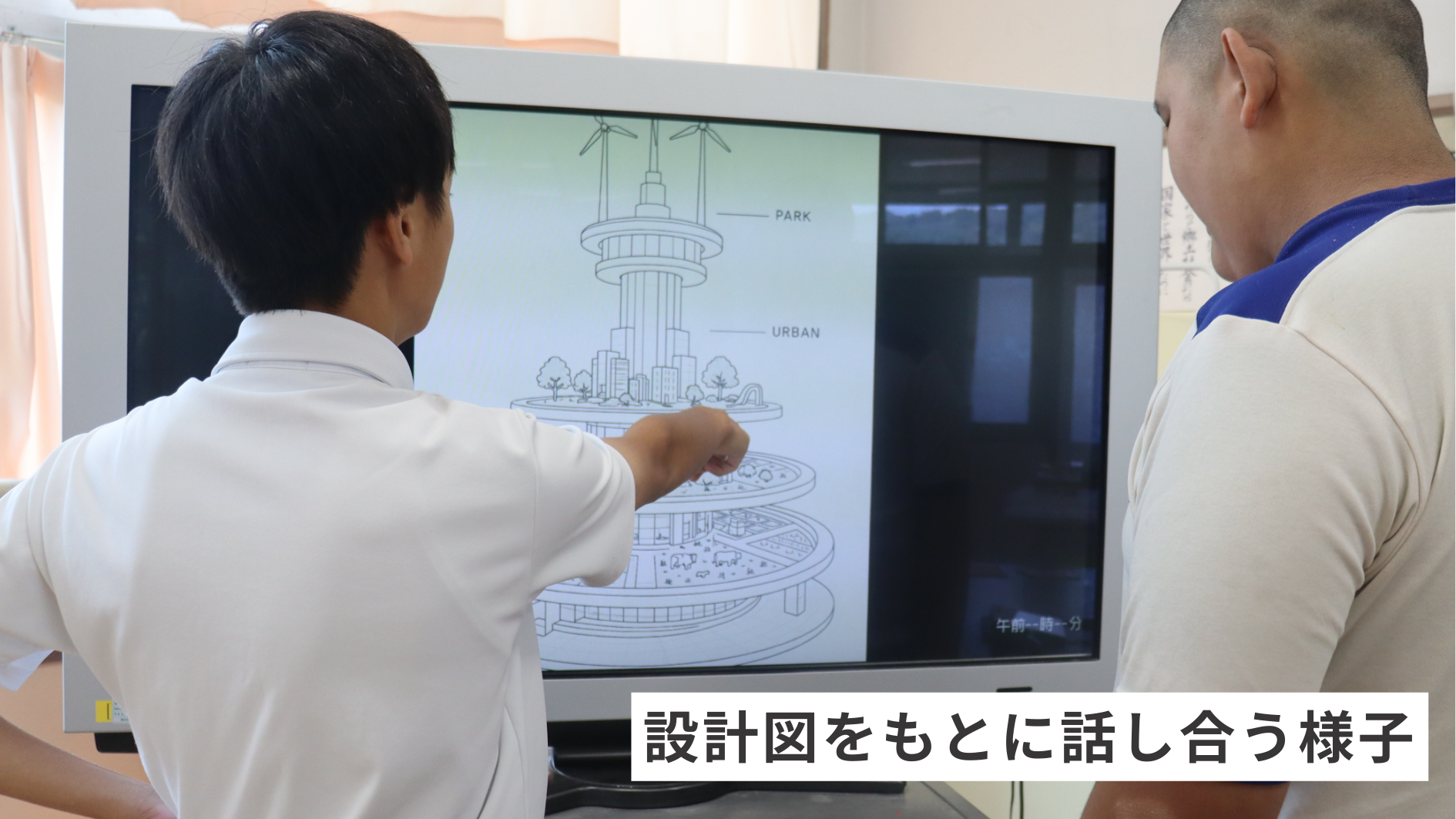

レジリエンスを取り入れるために、地震や津波などの災害について調べ、どの災害に注目して都市を設計するかを話し合いました。

その後、海上都市のワールドイメージを全員で出し合いながらまとめ、具体的な設計図を考えました。また、生成AIを活用して完成イメージを作成しながら作業を進めることで、完成後の都市の姿をより具体的にイメージしやすくしました。

制作を始めるときには役割分担を行い、プログラミングで大きな構造物をつくる人、ビルや住宅を建てる人、農業や牧場エリアを担当する人、道路や街灯など街全体を整備する人などに分かれて、効率よく進めることができました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

今回の作品テーマを受け、まず自分たちが本当に大切にしたいものは何かを考えました。その答えは、どんな環境でも命と暮らしを守り続けることでした。

都市全体を守る二重の防波堤リングを外周に設置し、地下にはシェルター、高層部には避雷針を備え、多様な災害に対応できる都市を目指しました。さらに、食料やエネルギーを都市全体でまかなえる自給自足の仕組みを作ることで、人々が支え合いながら持続的に暮らせる社会を形にしました。

どんな災害が起きても、ここから再び立ち上がれる。この街には、私たちの「未来へ希望をつなぐ」思いを込めています。

ワールド座標(9188,64,131)