応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

私立武蔵高等学校中学校の中三であつまってます。

チームメンバー

8名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

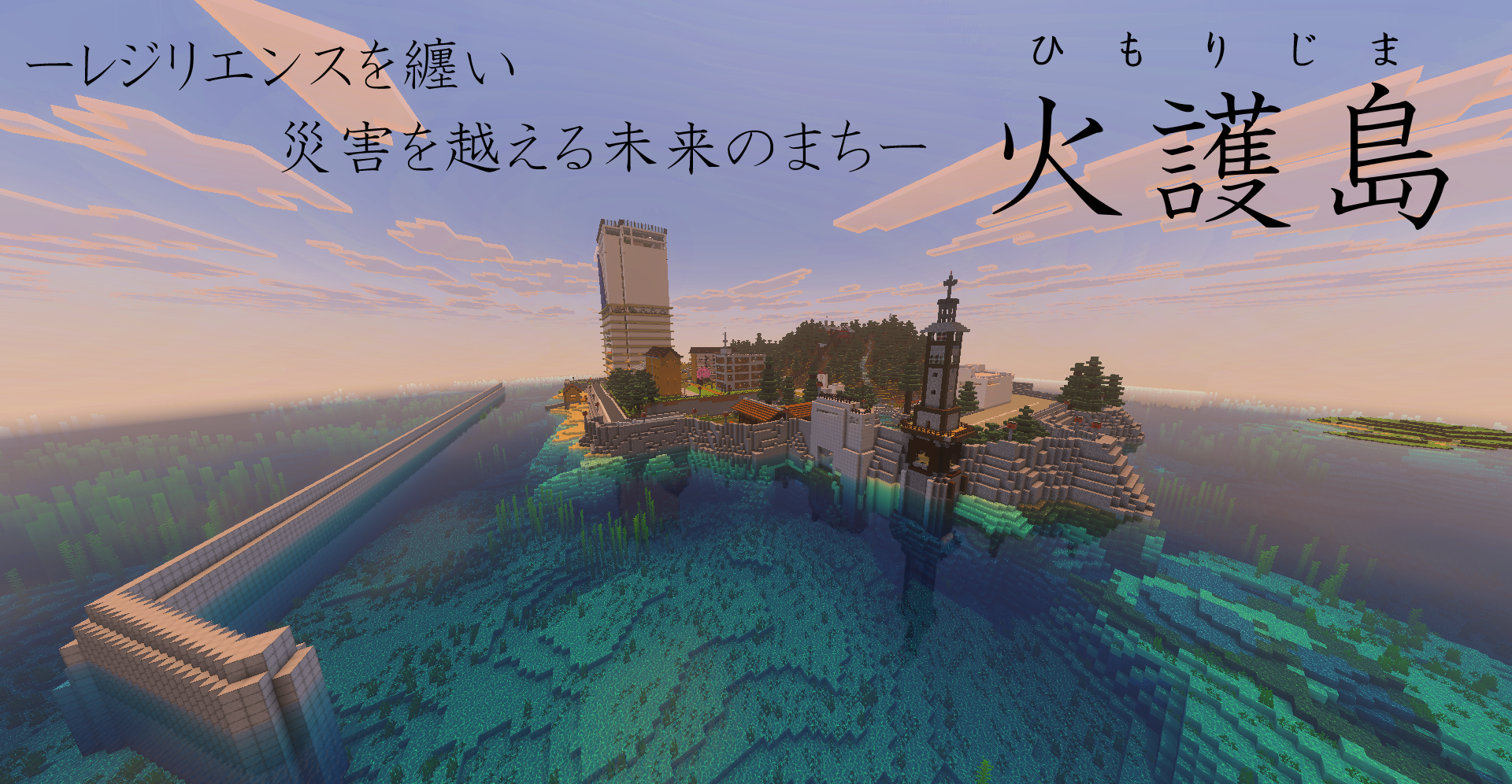

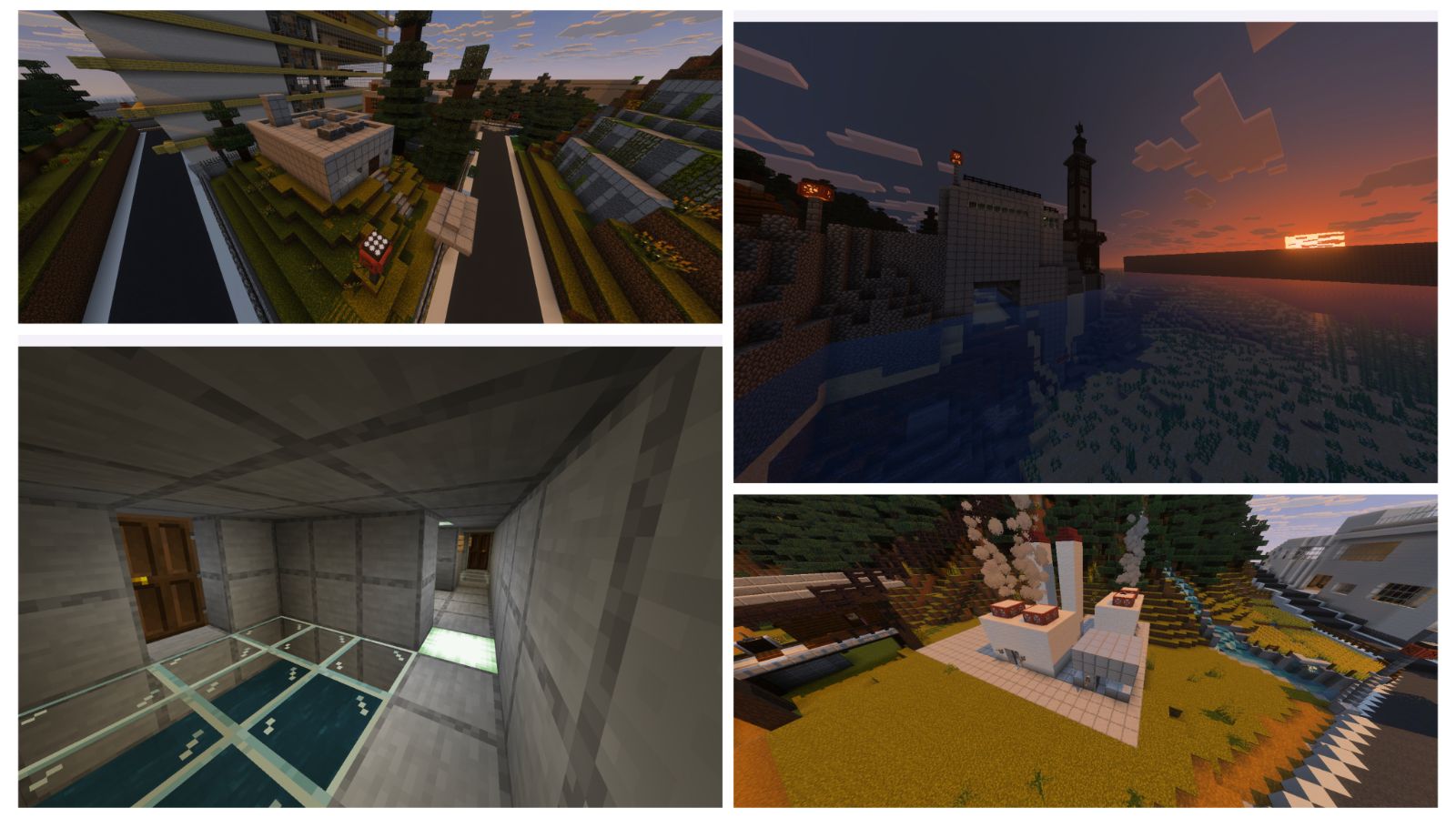

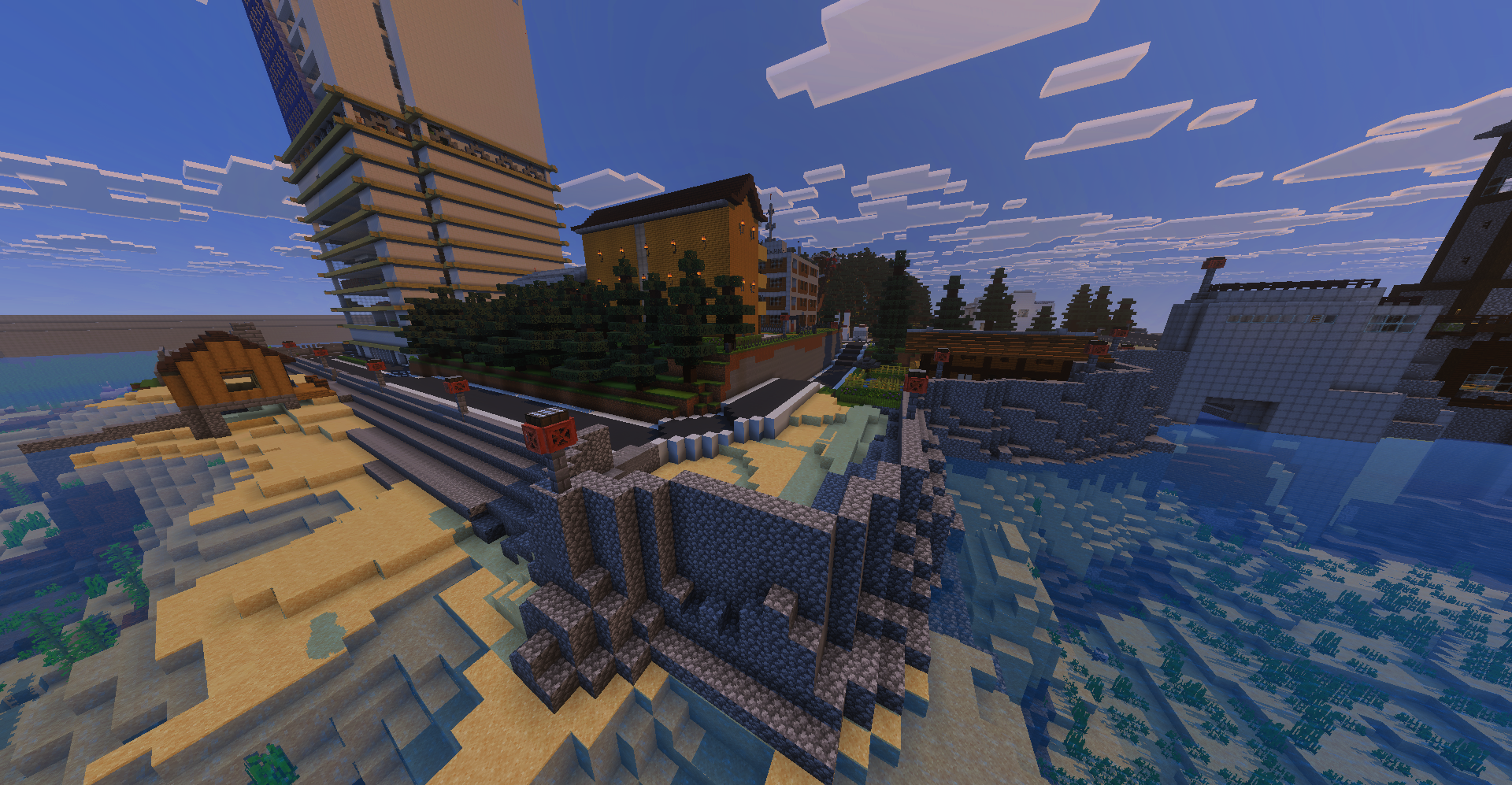

今回僕達が防災で最も力を入れて入れているのは津波対策です。本島は周囲を海で囲まれているため大きな津波リスクを持ちます。よって我々は島の外周のほとんどを5-10mの防潮堤で多いさらに外洋には9-15mの巨大防波堤を設置、場所によっては二重に並べることで徹底的な津波対策を施しました。この15mというのは東北地方太平洋沖地震で観測された9m級の津波、痕跡が確認されている14.8mの津波にも耐えうる事ができます。また、付近の海に陸の無い港湾施設方面では津波が外洋から直接来るため大きな被害に備え島中央部の山への避難道や津波避難ビルの建設をしました。

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

まず図書館で津波災害や土砂災害の関係資料を集めました。さらに過去から学ぶこととして東日本大震災に関する本や当時の新聞記事、行政機関公式ホームページのPDF資料を参考にまとめ建築内で活かしました。また、各施設はリアリティをもとめて作成したため、上水道施設や発電所の仕組みを国内のそれぞれの運営機関のホームページを参考にしました。メンバーの一人を万博に視察に派遣し世界各国の防災に関する最新技術や施設を見てきていただきました。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

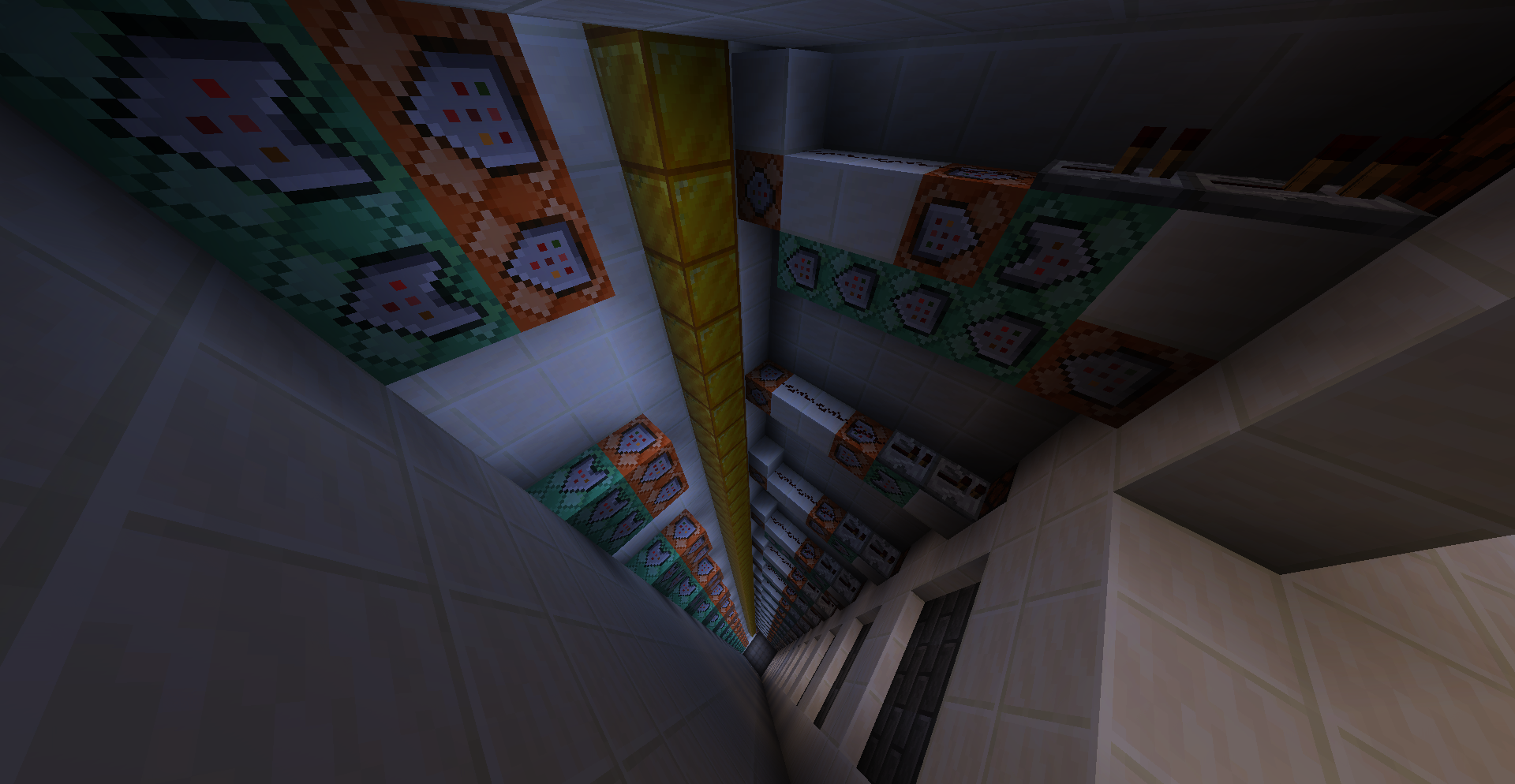

今回、MakeCodeでは設置できるブロックの種類が少なかったことなどから、MakeCodeでなくコマンドをメインとして使いました。まず注目していただきたいのはビルのエレベーターです。このビルには業務用を除き2つのエレベーターがあり、1階から19階までの昇降を可能としています。また、各階からの呼び出しが可能です。さらに、レバーでのゆっくりとした開閉が可能なシャッターや扉をコマンドで作成しました。エレベータは到着後の扉の開閉機能に苦労しました。

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

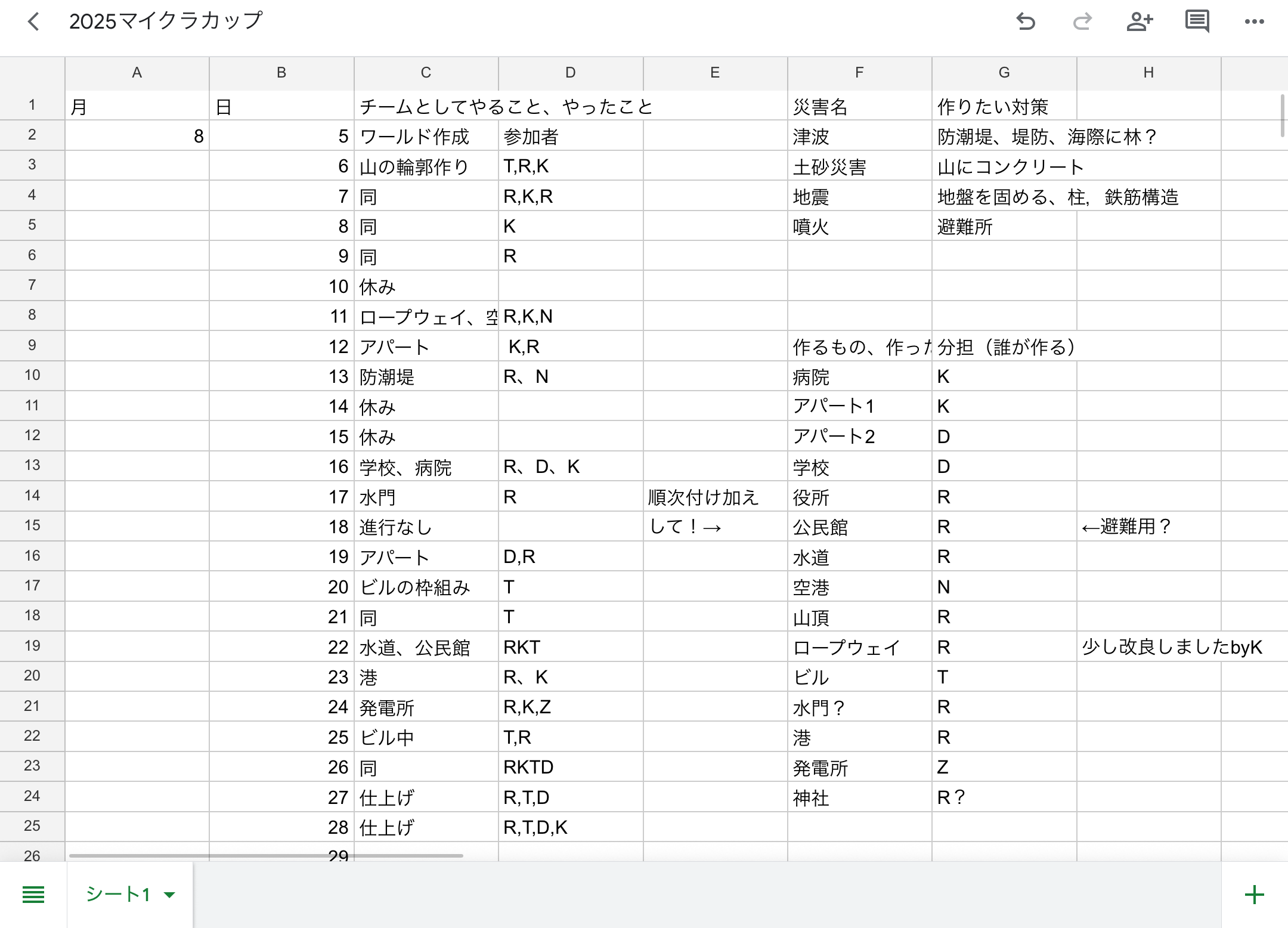

メンバーを集めたGoogleChatを作り、そこで話し合ったり情報共有をしました。

また、スプレッドシートで計画を立てたり、制作物リスト・災害対策リストを設けてたりとしっかりと記録することでスムーズに完成させることができました。

さらに、Googlemeetで通話しながら作成を行ったり、定期的に話し合いをしたりすることで効率よく作業を進めることができました。夏休み中はそれぞれ旅行や部活動で忙しかったのですが、各々が作業できる時に主体的に進めていったり、時にはサポートし合うことで、無事制作が完了しました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

まず、防災の教訓として東日本大震災の関係資料を調べました。主な防災技術として防波堤を近海に作成しました。東日本大震災で三陸を襲った大津波は最大規模でもおよそ9mですが外洋に13-15mの防波堤を設置し、島の外周の大部分に約9mの防潮堤を築き、その奥に防潮林を構えるなどで津波での直接被害を抑えました。さらに、付近に高層の建造物のない西側の海岸沿いでは島中心部の山への非難が可能な階段を設け、火護山からの河川には津波水門を作ることで逆流を防ぎました。また、防災の中心となっているセントラルタワーは最新の耐震、耐風構造をしており万が一のための避難所や、屋上のヘリポートを利用しての支援物資搬送拠点となります。そして、住宅街は津波や土砂災害のリスクを抑えるため5-6m規模の高台を作りその上に建設しました。道路では避難時の見通しをよくするため曲がり角を削るなどの工夫をしました。