応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

私たちは、神奈川県川崎市のCoderDojo武蔵小杉で出会った仲間です。Minecraftプログラミング講習会や防災ワークショップなど様々な社会貢献活動を行っています!

チームメンバー

2名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

私たちは、世界中の誰も経験したことのない「タワーマンションでの大規模災害」を、自分たちが暮らす街を舞台にリアルに再現しました。国土地理院の地図データを活用し、正確に再現したこのワールドは、そのまま実践的な防災訓練に活用できる点が大きな特徴です。消防車も届かない高層階での複合災害という未来の課題に、シミュレーションで挑む必要があると考えました。

工夫した点は、ネットや本だけではない「本物の声」を反映させたことです。台風19号で被災された方への詳細な質問状をもとに、停電や情報が失われた状況での助け合い方を深く探求しました。このリアルな課題を基に、避難ツール、住民の心を繋ぐコミュニティスペース等をデザイン。

「大人任せではいけない」という危機感から何度も議論を重ね、諦めずに立ち上がる力、つまり「レジリエンス」というテーマを、私たちだけのオリジナリティで表現できたと思います。

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

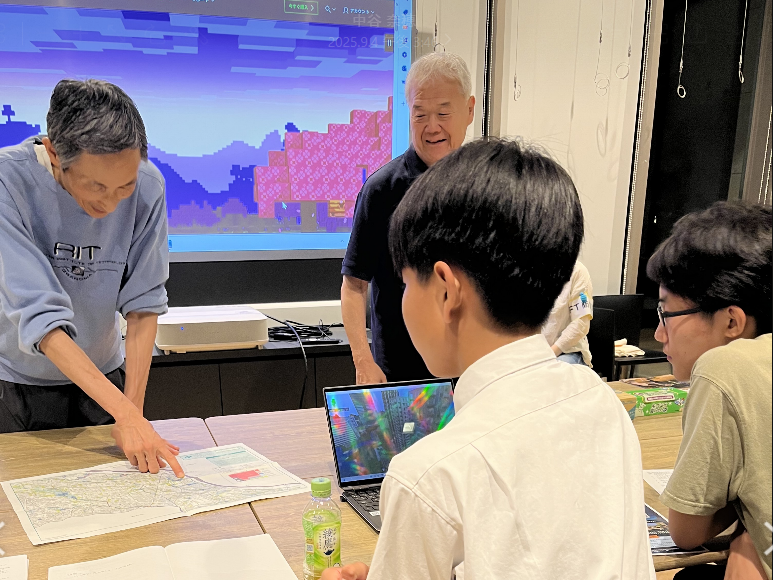

僕たちは、実際に地域の方々にインタビューして「一次情報」を得ることを最も大切にしました。特に、台風19号でライフラインの全てを失った近隣タワーマンションの方々には、「災害発生時の初動」「情報がない中での工夫」「住民同士の支え合い」など16項目にわたる詳細な質問状を作成し、お話を伺いました。そこで得られたのは、マニュアル通りにはいかない現場での判断や、顔の見えるコミュニティがいかに大切かという、壮絶な体験に裏付けられた言葉の数々でした。 また、元エリアマネジメント代表の方からはまちづくり視点での「共助」の重要性を、川崎市中原区役所の倉又さんからは「自助・共助・公助」に基づく行政の防災対策を学び、僕たちの活動が「共助」の大きな一歩になることを確信しました。これらのインタビューを通じて、「教わる防災」から「自ら考え、行動する防災」へと意識が変わりました。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

災害のリアルさを表現するため、プログラミングとレッドストーン回路に挑戦しました。

地震の発生装置は、感圧板で信号を送ることで、カメラシェイクと緊急地震速報のタイトルを表示。その後、ストラクチャーコマンドで災害後の建物を呼び出し、火災を再現しました。

特に工夫したのは、タワーマンションの停電システムです。統合版の仕様で一度に広範囲のリプレイスが不可能なため、マンションを貫通するレッドストーンの柱をfillコマンドで生成。これに接する各階のコマンドブロックが、ライトブロックを空気にリプレイスする仕組みを考案しました。1階から45階までAIの補助を受けながらコマンドを生成し、リアルな停電・復旧を可能にしました。

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

僕たちは、3ヶ月間の計画を立てて制作を進めました。

5月【調査段階】: 5/28(水)に大阪関西万博EXPOホールで行われた防災万博で、地元IT企業と共に僕たちのMinecraftにおける地域での取組みを発表しました。その際に全国の先進的な防災について広く学び、テーマのヒントを探しました。

6月【ヒアリング段階】: 調査で得た知識をもとに、自分たちのまちのリアルな課題を知るため、タワーマンションの防災を牽引してこられた元エリアマネジメント代表や行政の防災担当課の方々に直接お話を聞きに行きました。

7月【実践と反映段階】: ヒアリングで得たアイディアを形にしたワールドを制作し、実際に震度7の地震を体験する防災シミュレーションワークショップを開催しました。そこで参加してくれた多くの仲間たちから出た意見や斬新なアイディアをワールドに反映させ、作品を完成させました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

作品テーマである「未来を守るまちづくり」と「レジリエンス」を、災害を乗り越える「プロセス」で表現しました。僕たちのワールドは、災害に強い建物をただ作るだけではありません。災害が発生した後、人々がどう支え合い、どうやって日常を取り戻していくかに焦点を当てています。 ワールド内には、被災者が心身を休める避難所はもちろん、住民同士が自然に交流できるコミュニティスペースや、共同で食料を管理・栽培できる菜園などを設置しました。災害シミュレーションを通じて、プレイヤーは一人では解決できない課題に直面し、自然と仲間と協力するようになります。この「共助」の体験こそが、どんな困難からも立ち直る力「レジリエンス」**であり、僕たちが表現したかった「未来を守るまち」の姿です。