応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

山形県の探究教室ESTEMの米沢校に通う生徒3人でチームを組んで挑戦しています。 米沢市に住む中学1年生2人と小学6年生1人。

チームメンバー

3名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

津波に備えて、島のいろいろなところに高台や避難所を作り、島全体を防潮堤で囲みました。島の外には、避難用の大きいシェルターがあります。本島(ESTEMアイランド)とシェルターをつなぐ鉄道は災害が来ても安心して避難できるように、強化ガラスが使われています。町の中には、警察署と消防署の地下にシェルターがあります。理由は警察官や消防隊、島民などがすぐに避難できるからです。災害時に電力が足りなくらならないよう、町の外灯は夜にしかつかず節電につながっています。知恵の塔には1、2階には市役所、3階には災害や戦争の歴史が書かれている本がある図書館があり、最上階には展望デッキと災害が起きても大丈夫なように避難所があります。大勢が避難しても壊れないように、頑丈に作られています。

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

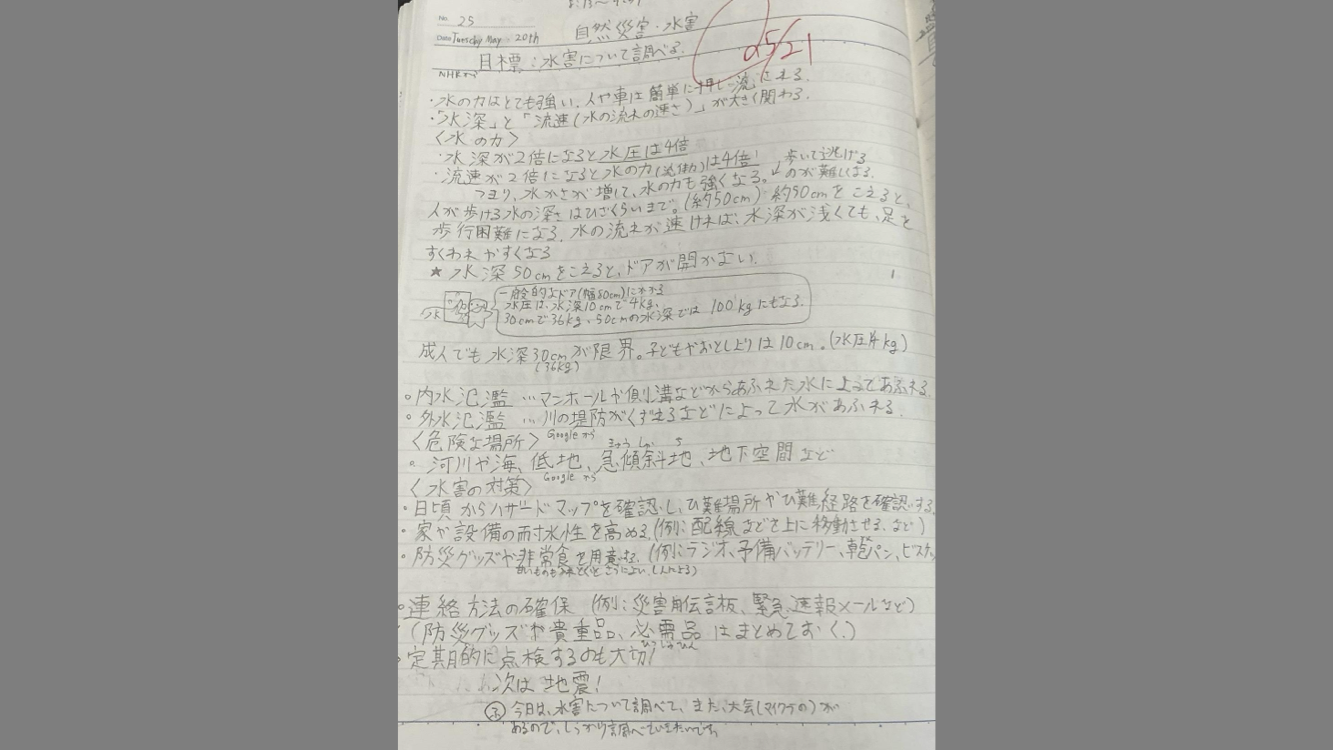

製作する前に「災害とはなんだろうか。」という議題で話し合い、その中で出てきた、戦争、病気、水害、地震などを中心に、具体的にどのようなものなのか、対策はなんなのかを担当を決めて調べました。動画やネットの記事、図書館で借りた本など、様々な文献を使って、具体的な対策の一つである、同じものを離れたところに複数個作り、片方が壊れても、もう片方が動くようにすることなどを調べました。「レジリエンス」について、探究塾の授業、学校での話などを元に、福島県が東日本大震災から諦めずに観光や移住・定住を進めたり、いろんな人が協力して復興したことなどを調べました。そして、調べた結果をチームのメンバーで共有し、その知識を使って製作するものなどを決めました。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

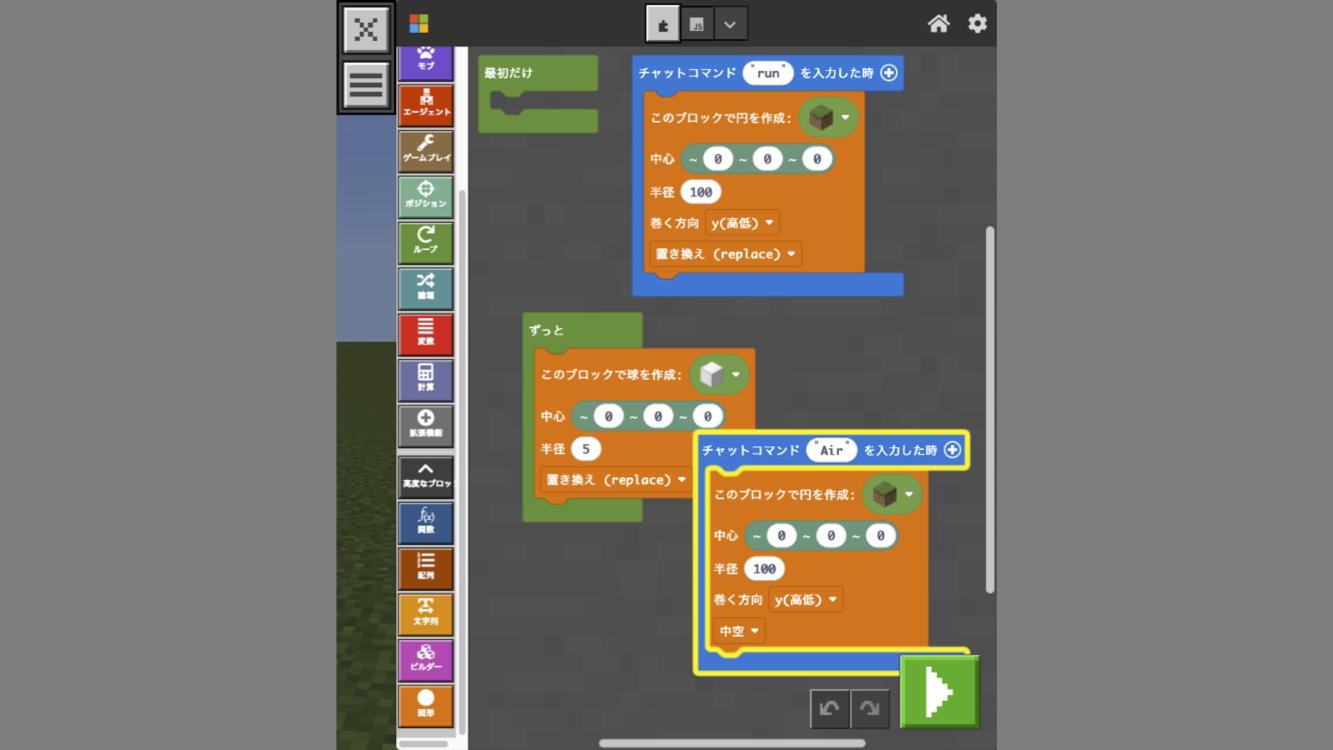

Makeコードは、防波堤や知恵の塔に使いました。製作するときに、知恵の塔は別ワールドで外観を製作しました。その時に、コーディングを使用し、中空の半径が約100ブロックの土でできた円を生成して積み上げ、コマンドで白いコンクリートに置き換えて作りました。中の壁は、白樺の板材を外壁より一回り小さくした中空の円を積み重ねて作りました。そして、壁を作ったものをストラクチャーブロックでパソコンに書類にしてインポートし、それをまた本ワールドでストラクチャーブロックにインポートして建てました。また、防波堤は、同じようにコーディングで半径が約5ブロック草ブロックの球体と鉄ブロックの球体を自分を中心にして置いて作りました。

レッドストーン回路は、日照センサーとレッドストーンランプを使用し、日が落ちると明かりがつく街灯を作りました。これも、ストラクチャーブロックでコピーし、街に設置しました。

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

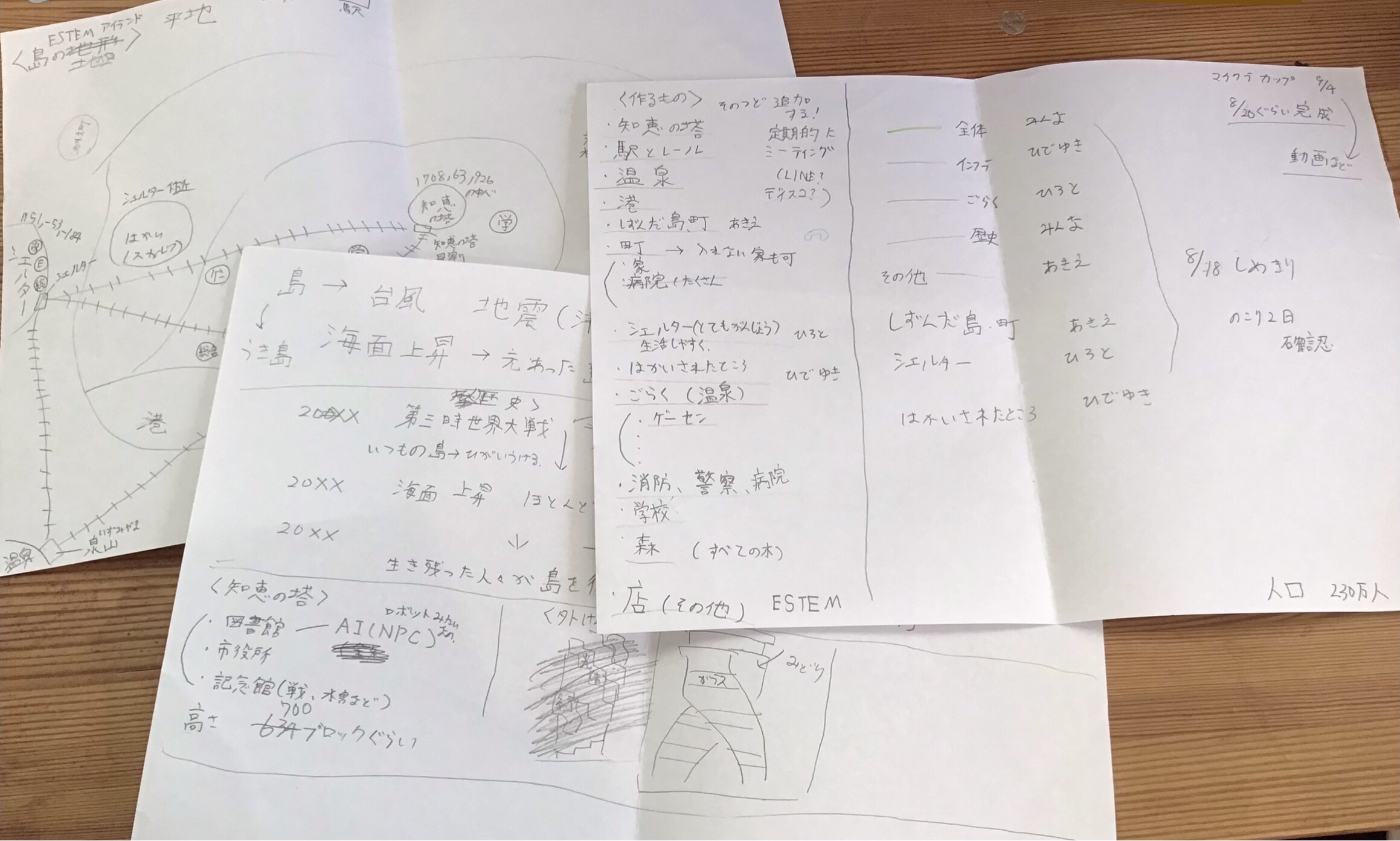

去年は計画を立てたものの、計画通りにはいかない部分もあり、追い込み作業でやりました。今回はその反省を活かし、島の地形や大体の人口、歴史、島の周辺に建てる施設や家、鉄道などを何度も集まって話し合いました。建てる位置などを大きな紙に仮の地図を書きながら整理し、分類をしてそれぞれのエリアの担当を決めて製作を進めました。エリア全ての完成を目標とする日を決めて、その作業をするときには、Discordのボイスチャットを使い、話し合いながら製作しました。また、災害対策の調査に関しては、「災害って具体的にどのようなものなのだろう?」というを、病気、地震、水害、戦争などの様々な視点で話し合い、分担しながら調査しました。その知識も活用しながら建てるものなどを考えました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

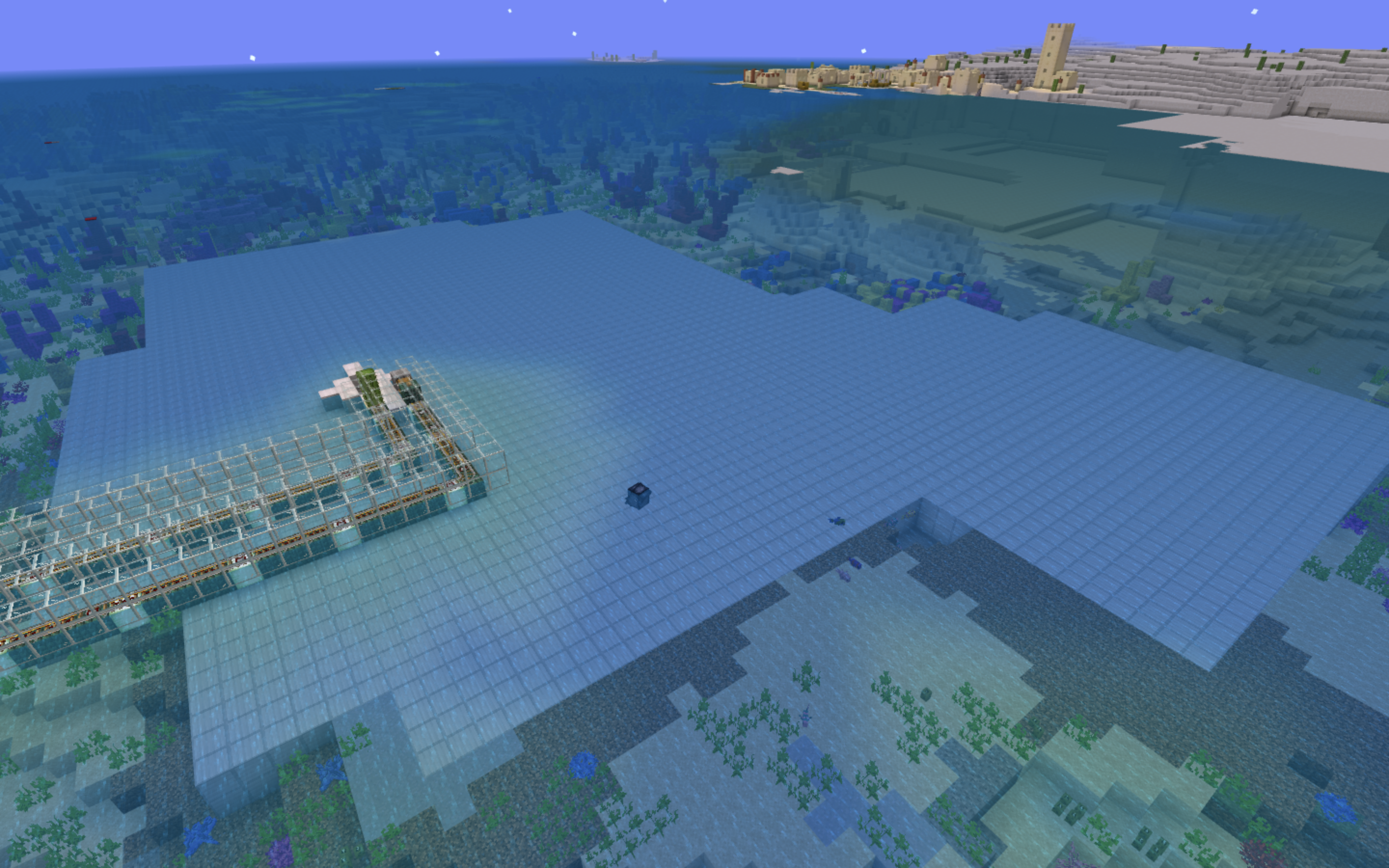

地震や津波に耐えられるように、全ての建物の素材は頑丈で、ちょっとやそっとの衝撃では壊れないもので建設されています。もしも壊れたりしても、その建物の支柱同士が支えあって完全には崩れないようになっていて、中の人が安全に逃げれるようになっています。さらに津波が来ても、島の周りに鉄の防波堤があり、島のなかに津波が入らないようになっています。そして近くの島に「人類が核戦争での過ちは消えない」という、意味をこめて核爆弾が落ち、汚染されたところを作りました。

最後に町に巨大な災害や脅威が来た時、最後の砦として、町はずれに巨大なシェルターがあります。そこには数年間自給自足をしながら生活ができるように、一階層目には広大な畑があります。2階層めには牧場や多くの人がプライベートが守れるような住居になっています。