応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

全員違う学校の中学1年生です。NESTON Kids STEAM Schoolから参加しました。

チームメンバー

3名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

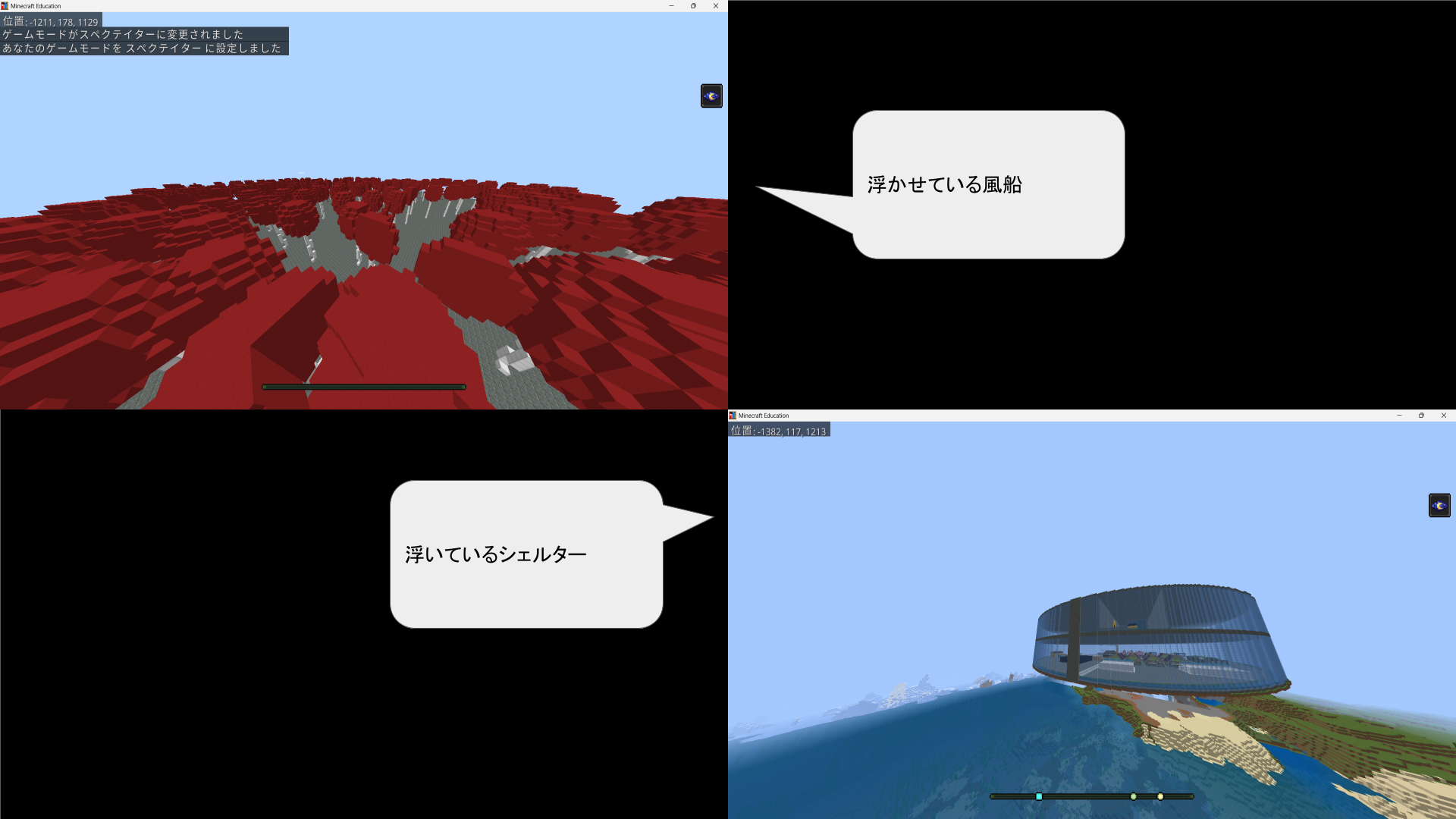

最も注目してほしいところは都市が浮いているところです。これは地震や津波、土砂崩れの被害から都市を守ります。この都市は、都市と同じくらいの大きさの風船と大きな扇風機のようなもので浮いています。

苦労した点は2つです。1つ目は都市を浮かす方法を考えることです。僕たちは今の技術では都市レベルのものを空中に浮かすことは難しいと考えました。しかし、今ある技術を応用・進化させることで可能になると考えました。2つ目は、計画通りに進めることです。この作品は、規模が大きく予想以上に建築や役割分配に時間がかかり、最初の計画とずれてしまいました。しかし、みんなで何回も話し合い、状況に合わせて役割の再分配をすることで、調整できました。

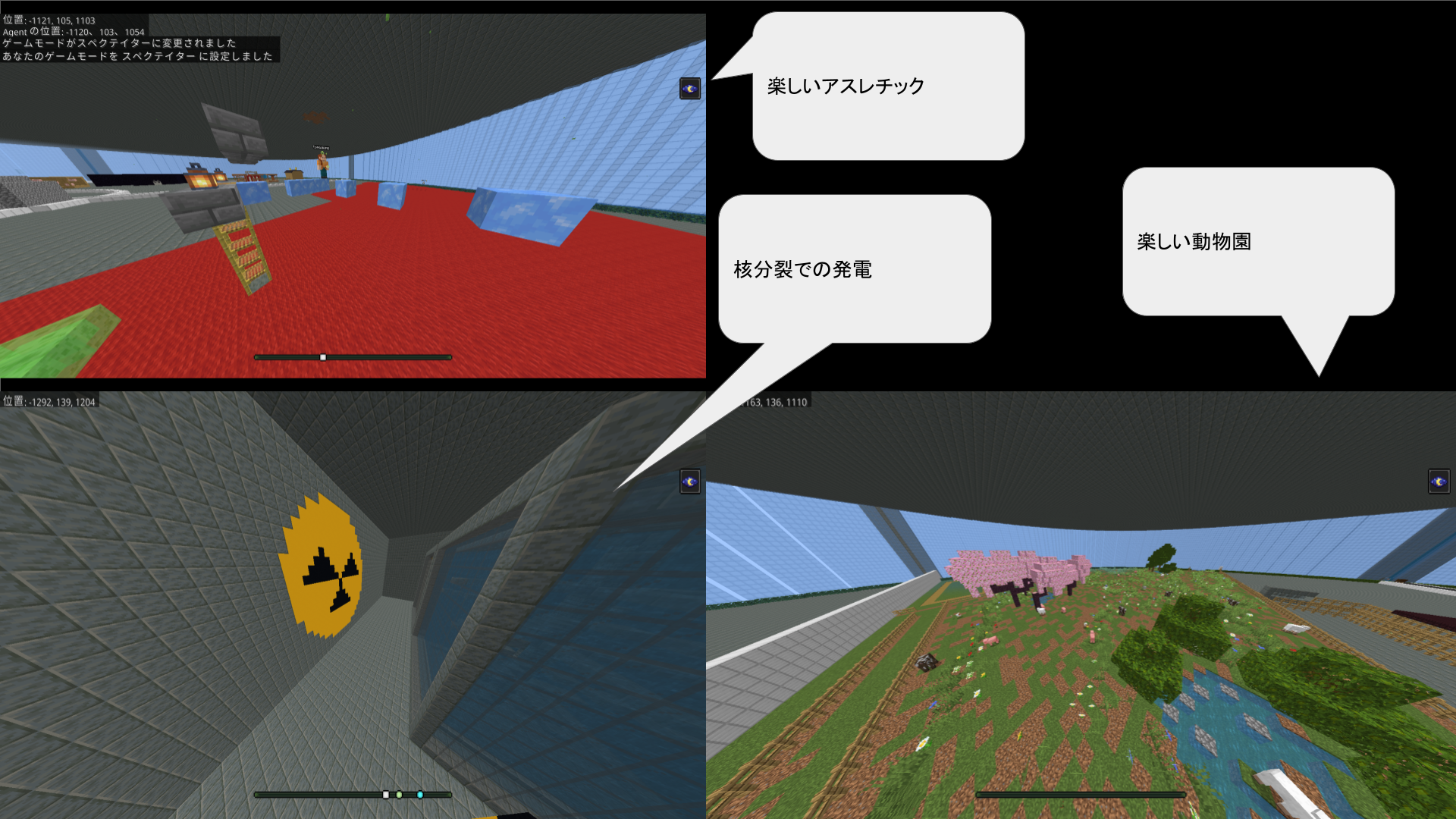

工夫した点は、牧場と発電所です。この牧場は食料がなくなった時に食料を手に入れるためのものです。発電所は電気をためて、災害中でも電化製品を使えるように作りました。

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

「天空にシェルターを作る」というアイデアから、まずは物を空中に浮かせる方法を調べました。磁石を使えば浮かせることができると分かりましたが、実用的ではあるものの、多くの人が思いつきやすく、独創性に欠けると感じました。そこで他の方法を探したところ、ヘリウムガスなど空気より軽い気体を利用して浮かせる手段に注目しました。ただし現在の技術では、こうした方法は正式な実験手法としては認められておらず、実現には課題があります。しかし、未来では技術の進歩によってこうした方法も一般的になるかもしれないと考え、先を見据えてガスを使った浮遊方法に挑戦することにしました。空中に浮かぶシェルターというビジョンを実現するため、現実性と未来の可能性を考えて風とガスを使うことにしました。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

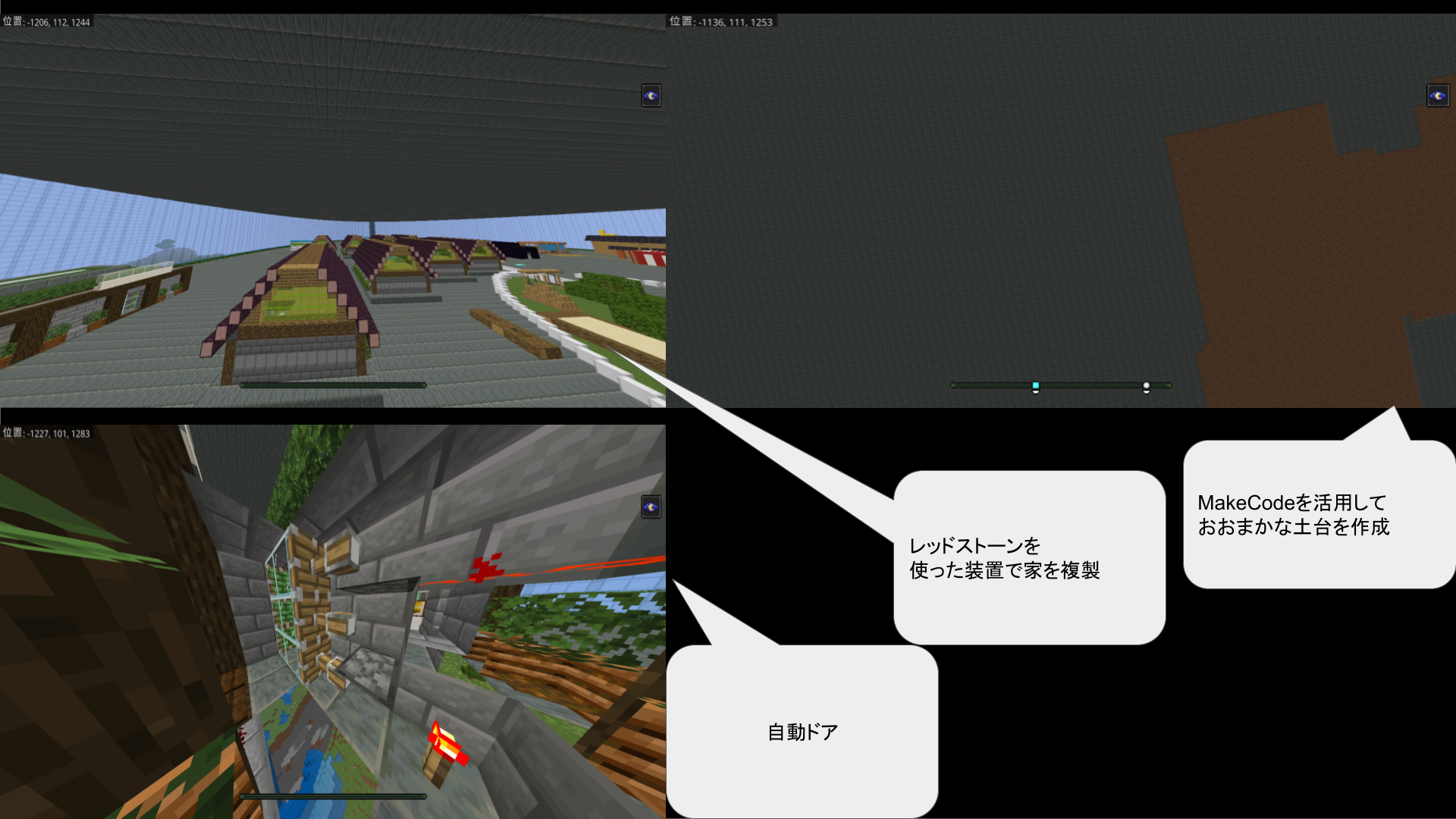

天空シェルターの大まかな土台は、MakeCodeを活用して半径150ブロックの大きな円を描くことで作成しました。広大な空間を活かし、建築や装置にさまざまな工夫をしました。レッドストーン回路を用いて、家を複製できる装置や、自動で開閉するドアなどを設置し、利便性と楽しさを両立させました。さらに、遊園地エリアでは射的屋を設け、的に矢が命中するとドロッパーからご褒美が出る仕組みを作ることで、遊びの要素を加えています。ジェットコースターではスライムブロックを使って高く跳ね上がったり、前方へ勢いよく飛ばされる演出も実装しました。また、コースを一周するとアクティベーターレールによって自動的にトロッコから降りられるようにしており、最後までスムーズに楽しめる設計にしました。レッドストーンやmakecodeでもっと楽しめるシェルターにしました。

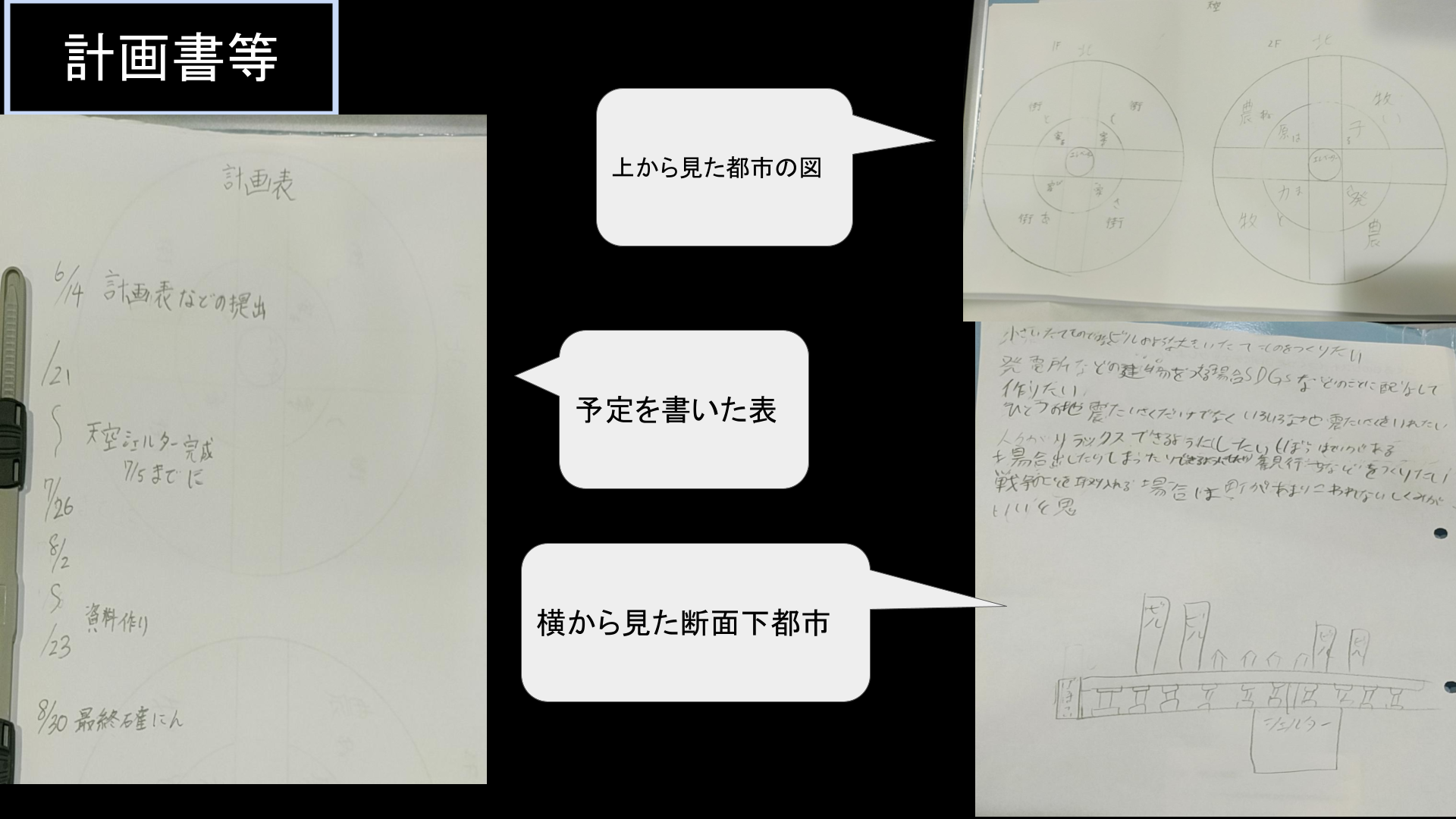

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

効率的に進めるように、早めにスケジュールを立てました。6月の上旬ぐらいにチームを決め、すぐに計画表を作り、役割分担をしました。役割分担は、コマンドや建築など自分たちの得意分野を生かして決めました。担当が決まった人から作業を開始しました。最初は個人で作ってみて、途中で1階と2階のリーダーに分かれて、それぞれで確認し合ったりお互いに協力しながら臨機応変に作業を進めていきました。しかし思うように進まないこともあったので、計画的に進むように、前回の反省や今日の担当の割り振りを多くとって作業を進めました。それぞれのチームメンバーの家である管理者専用の家は誰がどの家かわかるように、名前を書いた看板をはり、ドアの○○を変えました。内装も自分のオリジナルの家を作りました。皆が見やすいように自分の看板にその日の振り返りと反省を書いて、次回から効率的に進めやすいように天空シェルターの下に設置しました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

このシェルターは人々を守り、快適に生活を支えることができます。シェルターは地面から浮かび上がり、地震や自然災害から安全を確保できる設計になっています。浮遊することで、災害に対して強い耐久性を持ち、万が一の危険にも迅速に対応できる構造です。また、シェルター内には多様な娯楽施設が完備されており、遊園地や公園、動物園など住人たちは日々の生活の中でリラックスし、楽しむことができます。また、家などでプライベート的な充足感も重視されています。さらに、シェルター内には農業や工業の施設が整備されており、住人たちは自給自足を実現し、快適に生活することができます。自ら育てた食物や手作りの製品で生活し、地域社会としての一体感も育むことができる環境が整っています。またこのシェルターは磨かれた凝灰岩で作られていて、ミサイルなどで攻撃されても安心です。