応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

マイクラが大好きすぎる小学5年生です!

チームメンバー

1名

作った建物の中で工夫したところはどこですか?

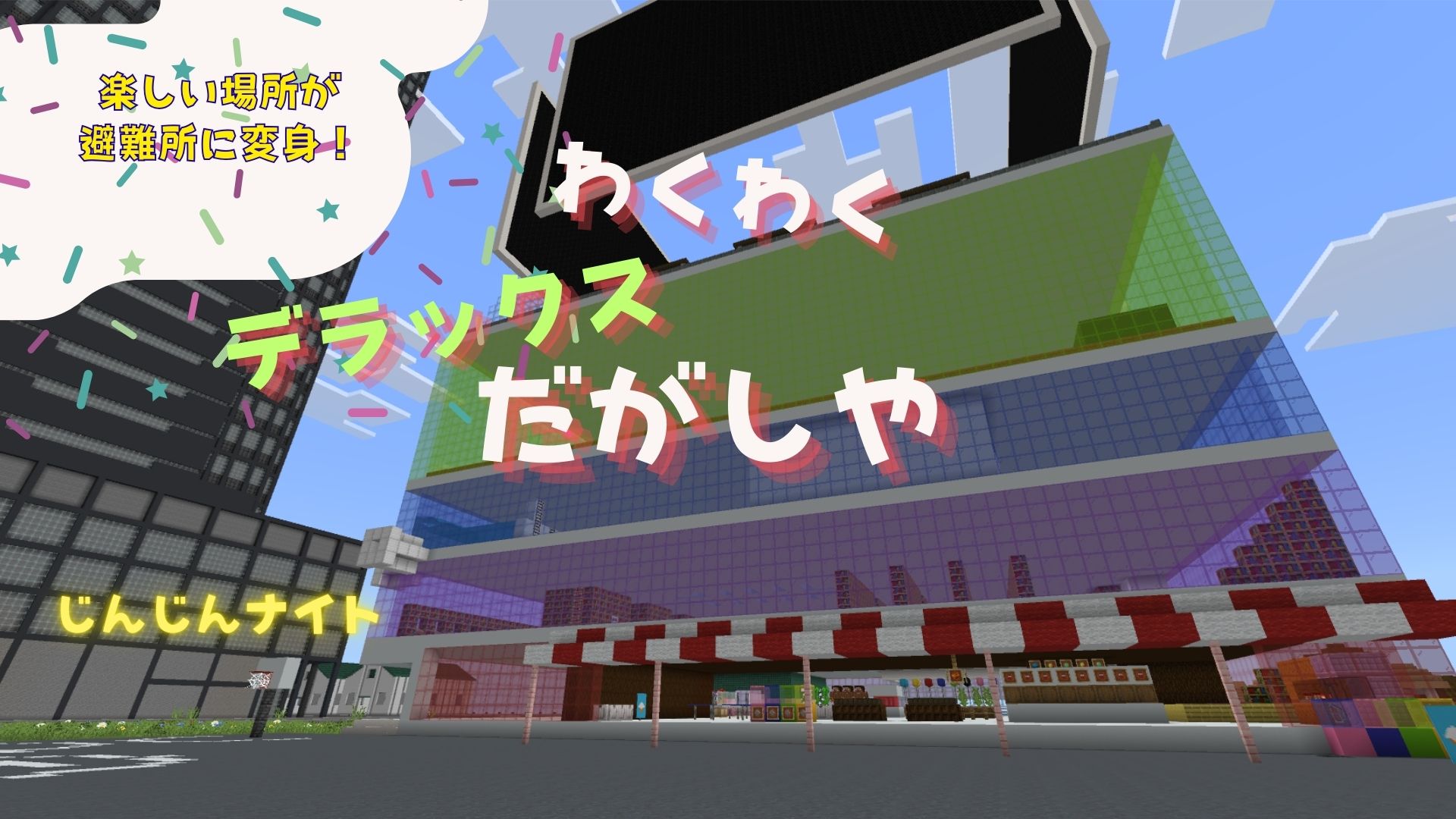

能登のテレビ番組で「災害関連死」という言葉を初めて知りました。避難生活のストレスが少ない避難所を作りたいと思って楽しくする工夫を考えました。この建物の中心は子どもから大人までみんなが大好きなだがし屋です。おかしやおもちゃ、ガチャガチャをリアルに見えるように工夫しました。だがし屋には優しいおばあちゃんがいつもいて、グチを聞いてくれたりほめてくれたり助けてくれたりします。その上には図書館やプール、銭湯など楽しい施設があっていつもにぎわってます。広場では毎日ラジオ体操やバスケができ、ドッグランもあって災害の時に弱い立場にある高齢者、ペット、障がい者と若者や子どもがふだんから仲良くなれるようにしました。いつも来ている場所でいつも会うメンバーと避難所生活するなら楽しいはずです!大きな災害が来る時は町のみんながだがし屋避難ビルに逃げてきて「ワンタッチ防波堤」で守ったあと、みんなで町を復興します。

災害や防災、レジリエンスについてどのように調べましたか?

このワールドを作るために台風、津波、地震について調べました。

ぼくが住んでいる沖縄は災害の中で台風が一番身近です。そのため沖縄の建物は台風で壊れにくいコンクリート建築が多いです。いろんな対策を大人たちがしていても、停電や農作物への被害など大変です。

次に津波です。去年の春、津波注意報が出て、とてもこわい思いをしました。那覇は海が近いので大きな津波が来たら危険です。高台に避難する人や車で大混乱しました。このような災害から自分たちを守るためにどうしたら良いのか、まずはインターネットで調べました。あとは防災の番組を録画して見たり、学校や公民館の防災キャンプに参加して学ました。防災キャンプでは、阪神淡路大震災を経験した防災士の先生が写真を見せながら話してくれて、地震のこわさを知りました。避難所での生活も体験することができました。

防災の建築技術はインターネットにでていたものを参考にしました。

レッドストーン回路やMakeCodeなど、

動きや仕組みや仕掛けに挑戦しましたか?

未来の避難所の目玉装置として、ワンタッチ防波堤を考えて作りました。1階と2階にスイッチボタンがあって、押すと建物のまわりに40m の高さのコンクリートの防波堤が出てきます。津波警報が出たら住民が急いでこの避難所に逃げてきて、避難が終了したらすぐにこのボタンを押します。ボタンを押して防波堤がでる仕組みをMakeCodeとレッドストーンで作りました。

エレベーターの動きにもMakeCodeを使っています。

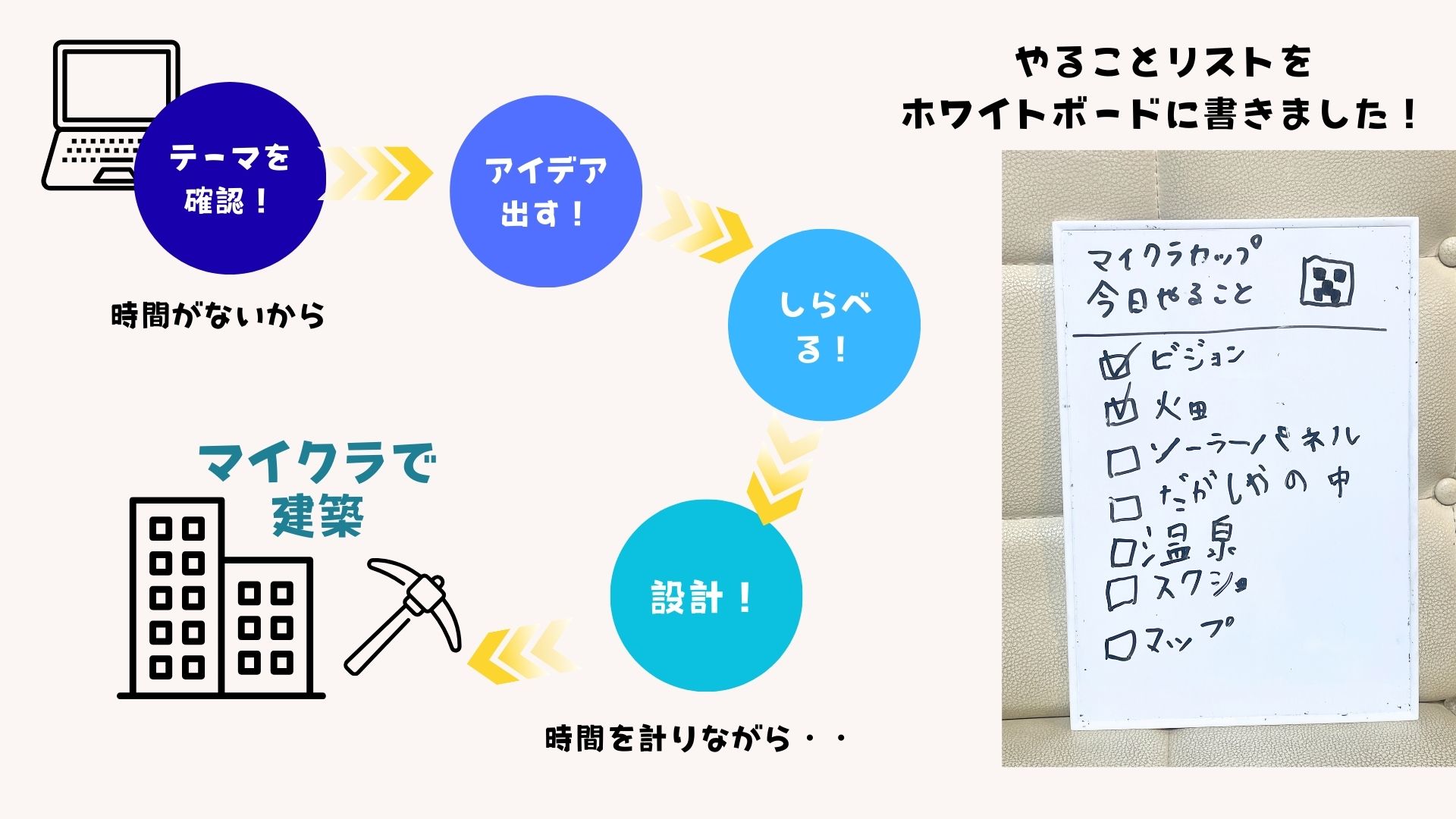

スケジュールや作っていく計画を立てましたか?

今年の夏休みは大きい予定があったのと、去年一緒にやった仲間ができないことになったので、マイクラカップはあきらめるしかないと思っていました。でも大きい予定が終わってみると、どうしてもマイクラカップの作品が作りたくなりました。ところが今度はインフルエンザにかかってしまいました。マイクラで作品を作り出した時にはしめきりが近づいていました。

作品づくりをスタートしてから、作りたい建築の設計図のようなのを書きました。残り時間を数えてから、建築をパーツにしてどこどこは何時間できる、と計算してから目標時間をセットして作業しました。

ワールドで表現した防災技術・レジリエンスは何ですか?

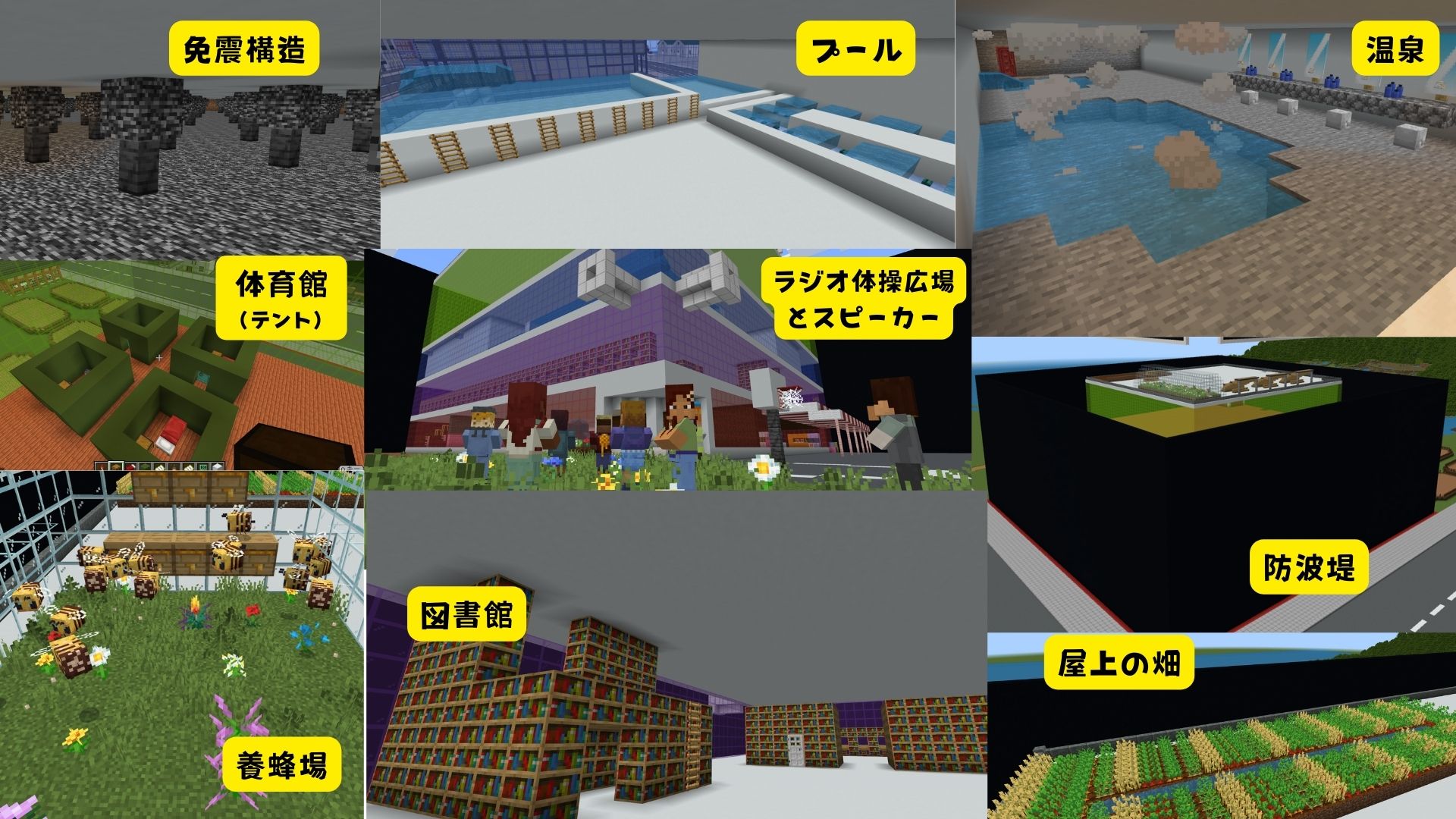

①ワンタッチ防波堤

ボタンを押すと一瞬で出てくる高さ40mのコンクリ製の防波堤で、避難ビル全体を守る!

②地震に強い免震構造

土地を岩盤で強化し、建物の下に免震装置を仕込んで地震に強い建物にしました。

③防災スピーカーとビジョン

津波警報など緊急のお知らせを町の人にする設備。障がい者やお年寄りもキャッチできるように目と耳両方に届けます。ふだんはラジオ体操広場に音楽を流します。

④いつも楽しい場所がそのまま避難所に変身!

災害の時も「避難してる」「非常事態」という感覚が少なく、ストレスのない避難生活を送れます。

●駄菓子屋→非常食

●BBQ場→炊き出し場

●犬・猫カフェ→ペットの避難所

●図書館→押入れ席は子どもたちの居場所になるよ

●プール・温泉→災害時トイレ・洗濯・風呂など生活用水

●体育館→防災テント村

●屋上の畑と養蜂場、ソーラーパネル→食料と電力