応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

デジタルを遊ぶアフタースクールLaLaLaKIDSからの応募です。 シンガポールの中学生と日本の小中学生4人のオンラインチームです! シンガポールの防災対策と日本の防災対策を共有しあいながら、グローバルな視点で防災と命を考えました。

チームメンバー

4名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

ぼくたちの作品で一番注目してほしいのは、2つの国を作ったことと、その国どうしで防災の知恵を交換したところです。シンガポールをモデルにした「シンガスタン」では、他国からの侵略という大きな災害にそなえ、各家庭や駅に核シェルターがあり、住民がすぐに避難できるようになっています。一方、日本をモデルにした「桜寿王国」は地震大国らしく津波への対策が中心で、津波タワーやテトラポット、そして町中にサイレンを鳴らすしくみを作りました。しかし、それぞれが想定していない災害に見舞われたとき大きな被害が出てしまいます。そこでシンガスタンは桜寿王国から津波対策を学び、桜寿王国はシンガスタンの核シェルターの仕組みを取り入れました。お互いの強みを交換し合い、より安心して暮らせる国へと進化したことが、この作品で伝えたい一番のポイントです。

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

今回の調査ではまず、所属するプログラミング教室の保護者の方々から直接お話を伺いました。金沢大豪雨で被災した方、能登地震でご両親が被災し復興支援に携わる方、そして東日本大震災直後に気仙沼で救命活動をした消防士の方から、水害や地震の体験や救命現場の声を聞き、「命の大切さ」「家や物は取り戻せても失った命は戻らない」「心のレジリエンスが大事である」ことを学びました。また、東日本大震災語り部の佐藤誠悦さんからは、ご家族を亡くされた経験を語ることで自分の心がいやされ、未来に伝える力になることを知りました。さらに今回はシンガポールと日本をつなぐチームだったので、お互いにハザードマップを見せ合い、他国の防災対策をインターネットで調べ、知っている知識を共有しました。加えて万博にも行き、世界の国々の暮らしの仕組みにふれることで、より広い視点で学ぶことができました。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

制作ではプログラミング+レッドストーンで効率化と仕掛け作りをしました。シンガスタンではマリーナベイサンズを建築し、左右対称の塔は /clone で複製・位置合わせ、ストラクチャーブロックを使って巨大建築に挑戦しました。ボタニックガーデンの入口に車道を整備するのも大変でした。

桜寿王国では駅近くに核シェルターを作り、レバーを引くと頑丈な扉が閉まる仕組みをレッドストーンで実装しました。

住宅や高層ビルはフロア単位で構造を保存してコピーし、内装は分担して作り込みました。

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

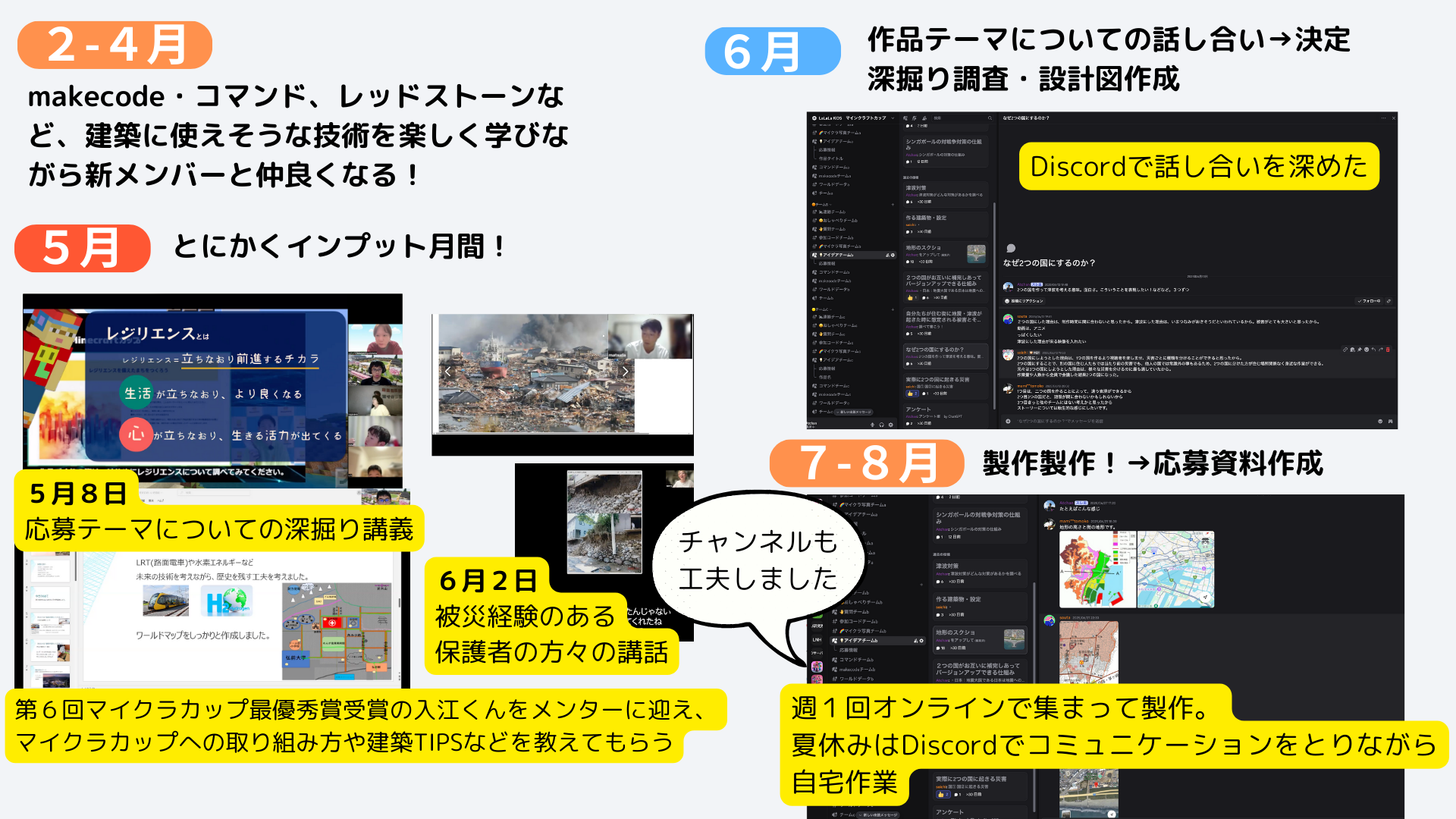

応募テーマが発表される前から活動を始めました。まず新しいメンバーと仲良くなるためにオンラインで建築バトルをしたり、MakeCodeやコマンドを教え合ったりしてチームのきずなを深めました。5月にテーマが出てからは「調べ月間」とし、オンライン講義で「レジリエンスとは何か」を学び、昨年の最優秀賞の入江くんから建築や効率的な制作のコツを教わりました。さらに被災経験のある保護者の方や東日本大震災の語り部の方から話を聞き、6月は話し合いを重ねて自分たちの作品テーマを決めました。今回は2つの国を作る必要があったため、2人ずつに分かれて製作を進めました。8月初旬に80%完成を目指していましたが、土地選びや整地に時間がかかり、夏休みはほぼ毎晩オンラインで集まり作業を続けました。その結果、最初はうまくいかなかったコミュニケーションも改善され、仲良く協力しながら最後までやり遂げることができました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

ぼくたちは「シンガスタン」と「桜寿王国」という2つの国を作り、それぞれが得意とする防災対策をワールドで表現しました。シンガスタンはシンガポールをモデルにして、他国からの侵略にそなえた核シェルターがあり、駅や家庭ごとに避難できるようになっています。でも津波の経験がないので、水害には弱い国です。一方の桜寿王国は日本をモデルにして、津波タワーやテトラポット、警報サイレンなど津波対策が充実していますが、他国からの侵略を考えたことがなく、核シェルターはありません。そこで、桜寿王国はシンガスタンの核シェルターを取り入れ、シンガスタンは桜寿王国の津波対策を学び、全く津波を想定していない人々に大音量で警告するサイレンや避難経路を作りました。さらに街にはNPCを配置し、人と人とが支え合うようすを表現しました。お互いの強みを交換し合い、国も人も守れる世界になることを願っています。