応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

府中西高校から1、2年生8人で挑戦します!

チームメンバー

8名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

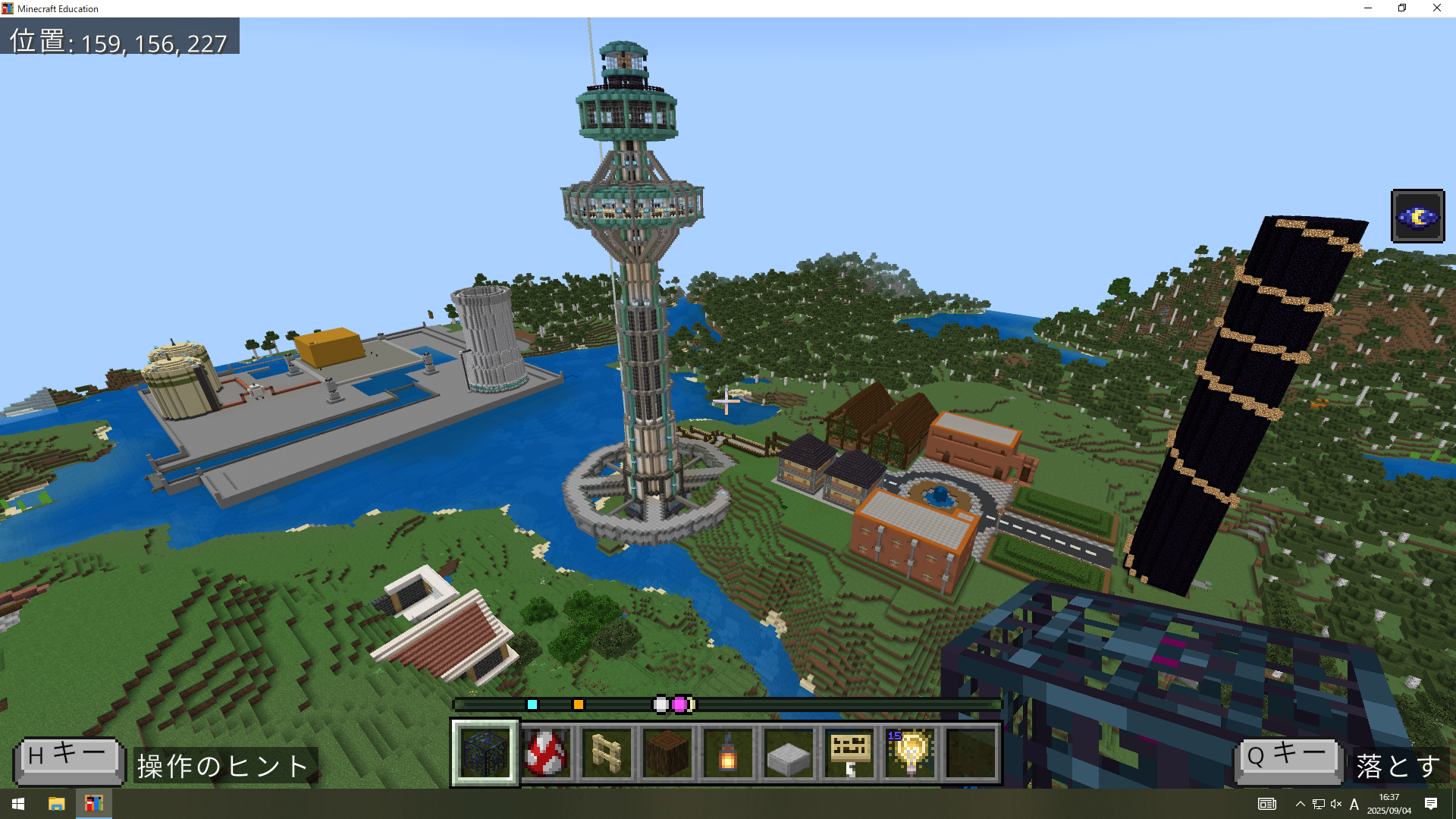

最も注目してほしいのは、ワールドのシンボル「コミュニティ・タワー」です。

このタワーは、街を物理的に守るためのものではありません。私たちは、頑丈・堅牢な建物で街を守るのではなく、「ある程度の被害を受け入れる」「復興しやすい」ということをコンセプトにしました。

災害時には正確な情報を共有し、人々を安全な場所に導くことでパニックを防ぎ、住民同士の助け合いを促すことを目標にしています。

デザインで苦労したのは、威圧的な要塞に見えないよう、空に伸びていくような明るさと希望を感じさせるフォルムにすることでした。このタワーは、私たちが目指した「何度でも明るく立ち直る」という街の精神的な支柱でもあります。

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

最初は防災のための設備などを調べました。しかし、調べるうちにどんなに堅牢にしても防ぎきれないのではないか、堅牢にしすぎることで人々は息苦しさを感じるのではないかという意見に変わりました。

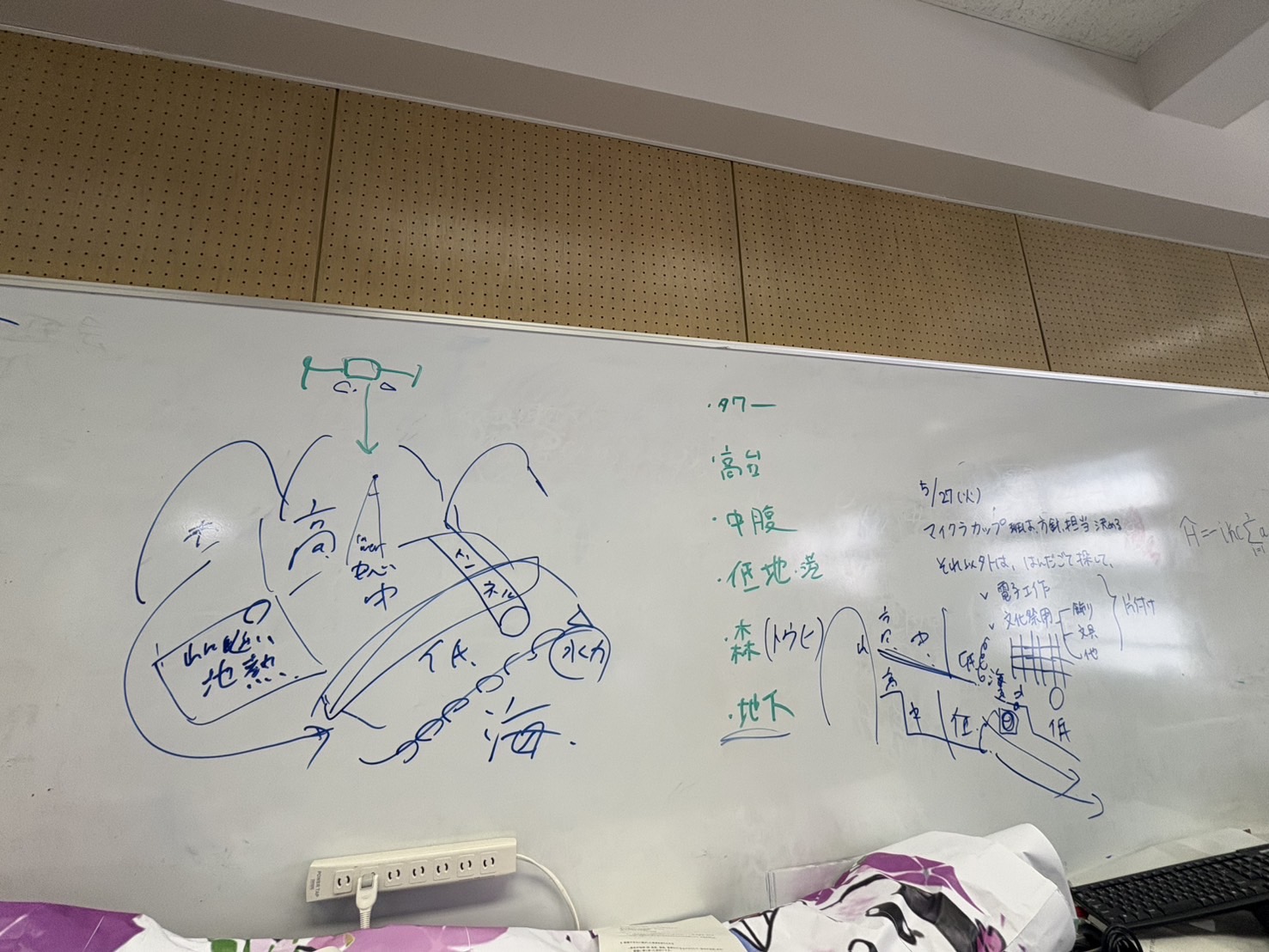

そこで、建築様式ではなく江戸時代は火事のときに壊しやすい建物にすることで延焼を防ぎ、復興も早かったという話を聞いたことから、「江戸時代の人々の暮らしと災害観」について重点的に調べました。

インターネットや図書館の本で、「江戸の火事と喧嘩」「長屋の暮らし」「共有財産」といったテーマを調べました。特に、江戸の人々が井戸や広場といった共有のものを大切にし、災害時には身分に関係なく助け合って復興を遂げた歴史に感銘を受けました。

作品の中にある広場や共同農園は、まさにその「共有」の精神を現代的に表現したものです。災害時だけでなく、普段から人々が集い、コミュニケーションが生まれる場所として設計しました。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

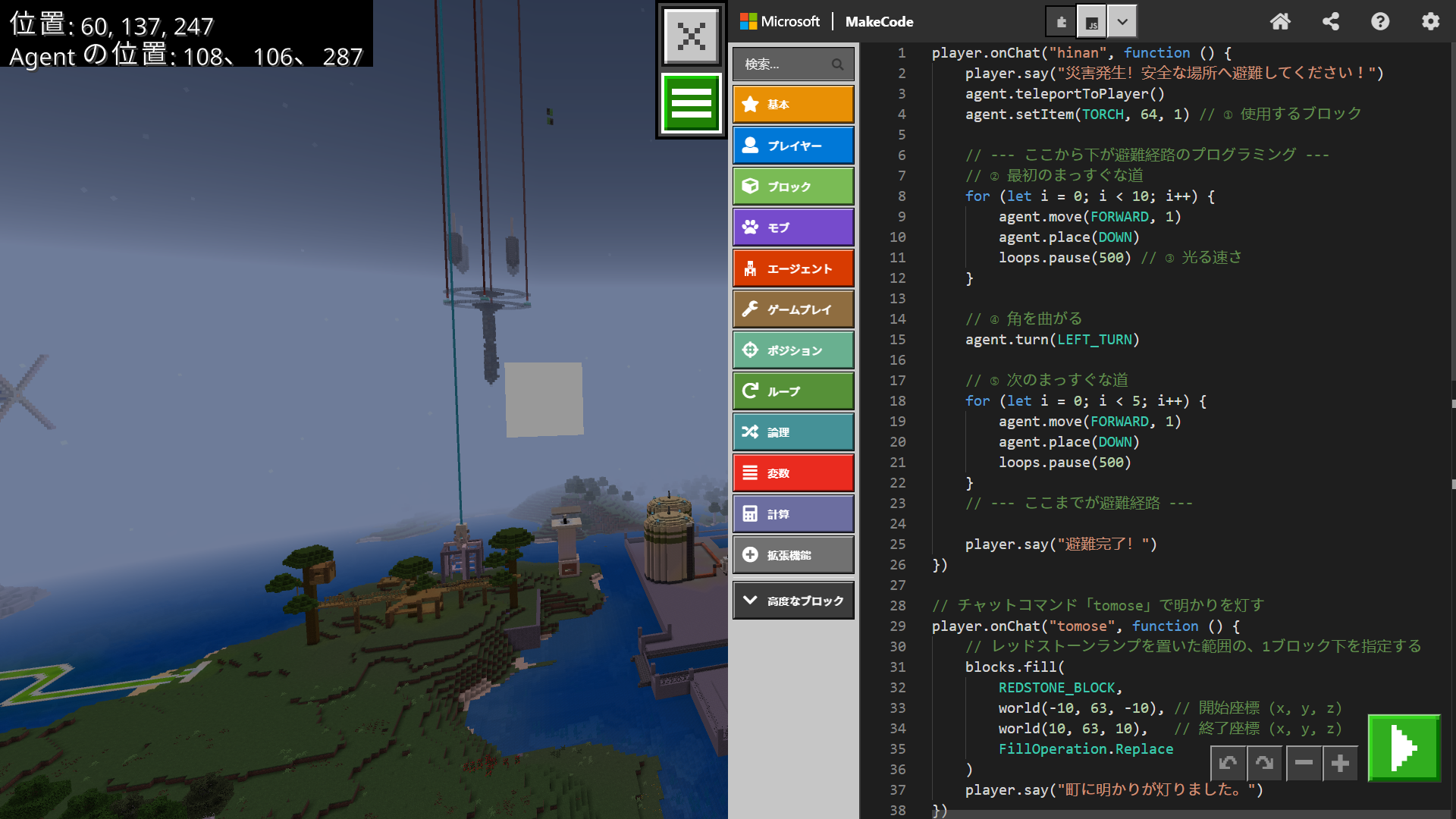

プログラミングやレッドストーンを「コミュニティの繋がりを支える技術」として活用することに挑戦しました。

レッドストーン回路では「安心を灯す夜間照明システム」を作りました。夜になると自動で道や広場が明るくなります。これは単に道を照らすだけでなく、人々に安心感を与え、夜でも住民同士が顔を合わせる機会を作るための工夫です。

MakeCodeでは「みんなで逃げる避難誘導プログラム」を開発しました。災害発生を想定したコマンドを入力すると、個々人がバラバラに逃げるのではなく、広場やタワーといった一時避難場所へ、街全体が同じ光の流れで誘導される仕組みです。技術で人々を繋ぎ、一人も取り残さない避難を目指しました。

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

以下の4つのステップで計画的に制作を進めました。

①アイデア出し: まず、テーマについてみんなで話し合い、「江戸の知恵」と「未来技術」を組み合わせるというコンセプトを決めました。

②設計: 次に、ワールド全体の設計図を考えました。タワーをどこに置くか、街の広さはどれくらいにするかなど、大まかな配置を決めました。

③建築: 設計図をもとに、タワーや港、街並みなど、大きな建物から順番に建築していきました。

④仕上げ: 最後に、プログラミングやレッドストーン回路を組み込み、道路や植林などの細かい部分を整えてワールドを完成させました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

「災害としなやかに生き、何度でも立ち上がる」というテーマを、以下の3つの工夫で表現しました。

復興しやすい建築: 街の建物は、あえてシンプルな四角いデザインを多用しています。これは、万が一壊れても、誰もが協力して修理・再建しやすいようにするためです。見た目の頑丈さより、直すしやすさを優先しました。

共有(コモンズ)の空間: 街の中心には大きな広場を、郊外には共同で管理する農園を設置しました。これらは普段は憩いの場や食料生産の場ですが、災害時には炊き出しや情報交換、助け合いの拠点へと変わります。

明るさと希望: ワールド全体で、暗い色よりも明るい色のブロックを多く使い、開放的な空間設計を心がけました。これは、どんな困難な状況でも、住民が前向きな気持ちを失わずに「また頑張ろう」と思える、明るい雰囲気を作りたかったからです。