応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

瑞光小学校で同級生とプログラミング教室の友達。中学は別々になったけど、今でも遊ぶ仲です。

チームメンバー

3名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

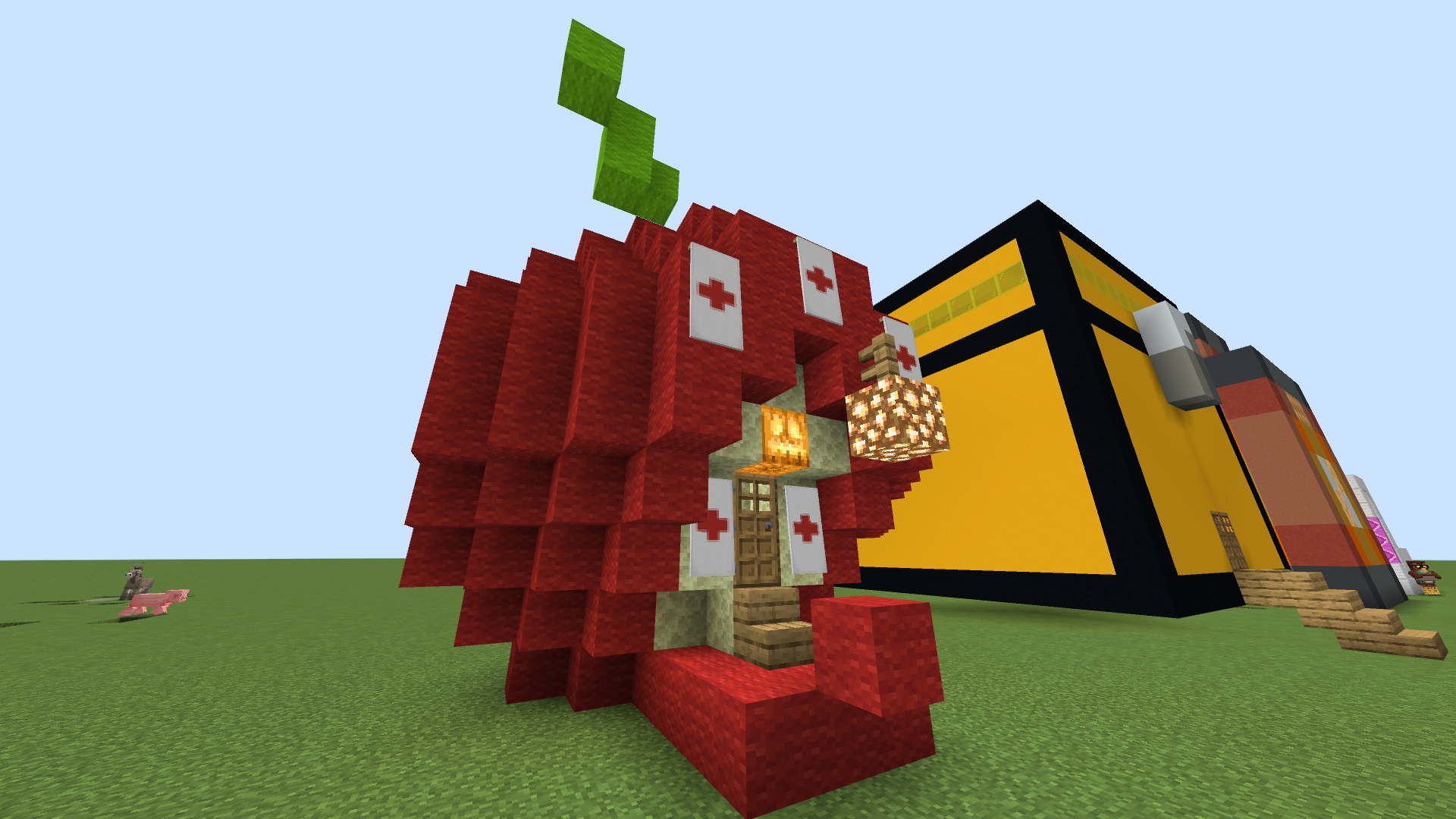

火山をリアルに再現するため、大量のブロックを効率よく配置できるMakeCodeを活用しました。乱数を取り入れることで形に変化が生まれ、自然に近い火山を作ることができました。また、誰でも安心して過ごせるようシェルターを設計しました。硬い鉱石を用いた二重構造で頑丈にし、外の様子を確認できるよう強化ガラスを二重に設置しています。さらに、足を怪我した人も利用できるようエレベーターを工夫しました。安心できる街を目指し、病院の役割を持つ「りんごの家」も建設しました。

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

私たちは東京臨海広域防災公園に行き、防災について学びました。

そこで、宗教上の理由で食べられない食べ物がある人への配慮や、車椅子の人でも入れる出入口など、自分たちの作品にはまだ足りない部分が多いことに気づきました。

実際に体験したことで、より多くの人が安心して避難できる場所にするためには、考えなければならないことがたくさんあると分かりました。

さらにGoogleを使って、災害に強い設備や避難所に必要なものを調べました。

その中で、家族と離れ離れになっても安心できる設備や、長期間の生活を支えるための工夫がまだ足りないと感じました。

こうした調べ学習を通して、自分たちのワールドをより良くしていくヒントを得ました。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

火山を作るときには、MakeCodeを使って乱数を取り入れ、本物の火山のような自然な形を目指しました。

最初は思った通りの形にならなかったので、テスト用のワールドを作り、変数をいろいろ変えながら試行錯誤しました。

その結果、自然に見える火山の外観を再現することができました。

また、メインの建物を作るときにもMakeCodeを活用しました。

プログラムを使うことで、短い時間で大きな建築物を効率よく作ることができました。

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

5月に、まずチームで話し合いをして「火山を作りたい」とテーマを決めました。

その後、プログラムを使った方が効率的だと考え、試行錯誤を重ねて火山を作るプログラムを完成させました。

完成したものを実行して、大きな火山の外観を作り上げました。

6月には建物づくりに入り、必要だと思った部屋を少しずつ付け足していきました。

避難に必要な空間をイメージしながら作ったので、作業はとても集中しました。

7月には建物の細かい部分にこだわり、装飾をつけてよりリアルな見た目に仕上げました。

そして8月11日には東京臨海広域防災公園に行き、自分たちのワールドに足りない部分を確認しました。

その学びを活かして、全体的な修正を行いました。

最終的に、5月から6月で火山を完成させ、7月から8月で災害に強いシェルターを作り上げることができました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

私たちの作品は「火山のある街で安心して暮らせる環境」をテーマにしました。

火山がある地域だからこそ、温泉を作り、避難中でも少しでも安心できるようにしました。

災害時でも、心が休まる場所が必要だと考えたからです。

また、シェルターにはエレベーターを導入しました。

はしごでは怪我をした人や車椅子の人が入れないため、誰でも避難できるようにする工夫です。

こうして、火山のある地域でも安心して暮らせる街を表現しました。