応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

同じ中学校のチームです。力を合わせて頑張りました!

チームメンバー

2名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

わたしたちの作品で注目してほしいのは、大樹を中心とした空中都市の「文化共存」と「防災・復興の仕組み」です。島は8つのエリアに分かれ、温泉地、ショッピング街、スチームパンクの工房、病院、博物館、宿泊施設、遊園地、スポーツエリアを配置しました。避難生活を支える機能と心を癒す娯楽を両立させ、安心と楽しみを兼ね備えた都市としました。中央には大樹と学校、共有スペースを置き、学びと希望の象徴としました。さらに地下には災害ごみを再生する施設を作り、地下4階で仕分け、地下3階で再生、地下2階は避難者が最初に訪れるロビー、地上一階で加工する流れを設定しました。被災者自身が復興に参加できる都市像を表現しました。

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

構想段階では、未来都市や空中都市の事例をインターネットで調べ、都市像やデザインの参考にしました。和・洋・近未来・スチームパンクといった建築様式は専門サイトや画像資料を参考にし、文化の魅力を活かしました。また、SDGsや再生可能エネルギーの事例を調査し、持続可能性と復興支援を両立する都市像を考えました。災害復興の取り組みを学び、災害ごみ再生の意味を考えるきっかけにしました。さらに、「がすてなーに ガスの科学館」や「東京都水の科学館」を見学し、水やガスなど都市インフラの仕組みを学びました。施設の展示や内装を参考に、ワールド内の病院や博物館エリアのデザインに活かしました。

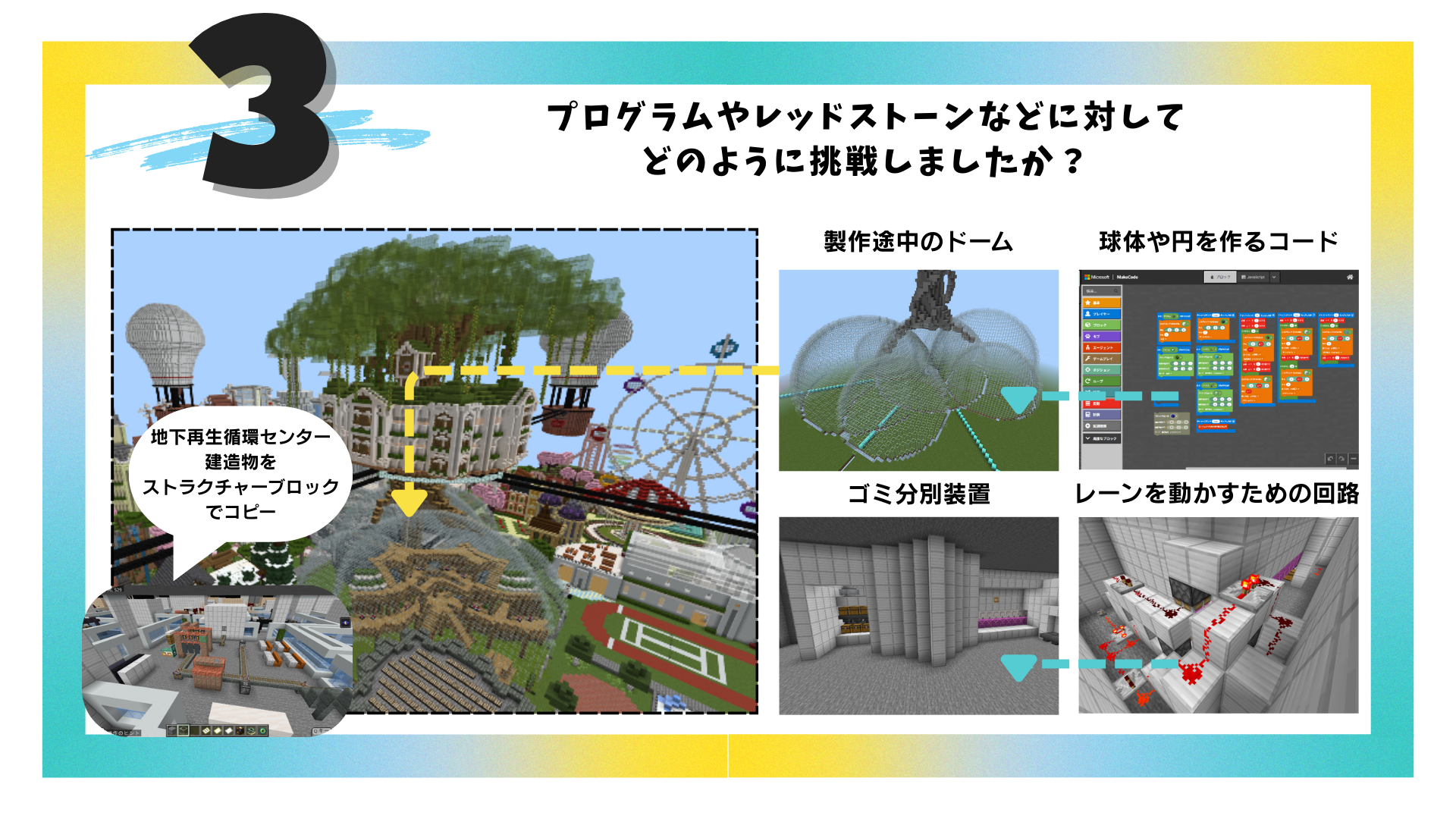

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

地下の再生施設では、災害ごみの分類・処理の流れをコマンドで表現し、仕分けから再生、加工までを表現しました。コマンドを使うことで実際に「ごみが再生される」動きが再現することができました。また、広大な地形を整えるためにもコマンドを活用し、短時間で効率的に島を形作りました。さらにNPCを配置し、それぞれのエリアの特徴を簡潔に説明するようにプログラミングしました。これにより、見学者が都市の成り立ちを理解しやすくなりました。コマンドやレッドストーンの知識はメンバー同士で共有し、得意な人が中心となって設計・調整を行うことで、チーム全体で学びながら制作を進めました。

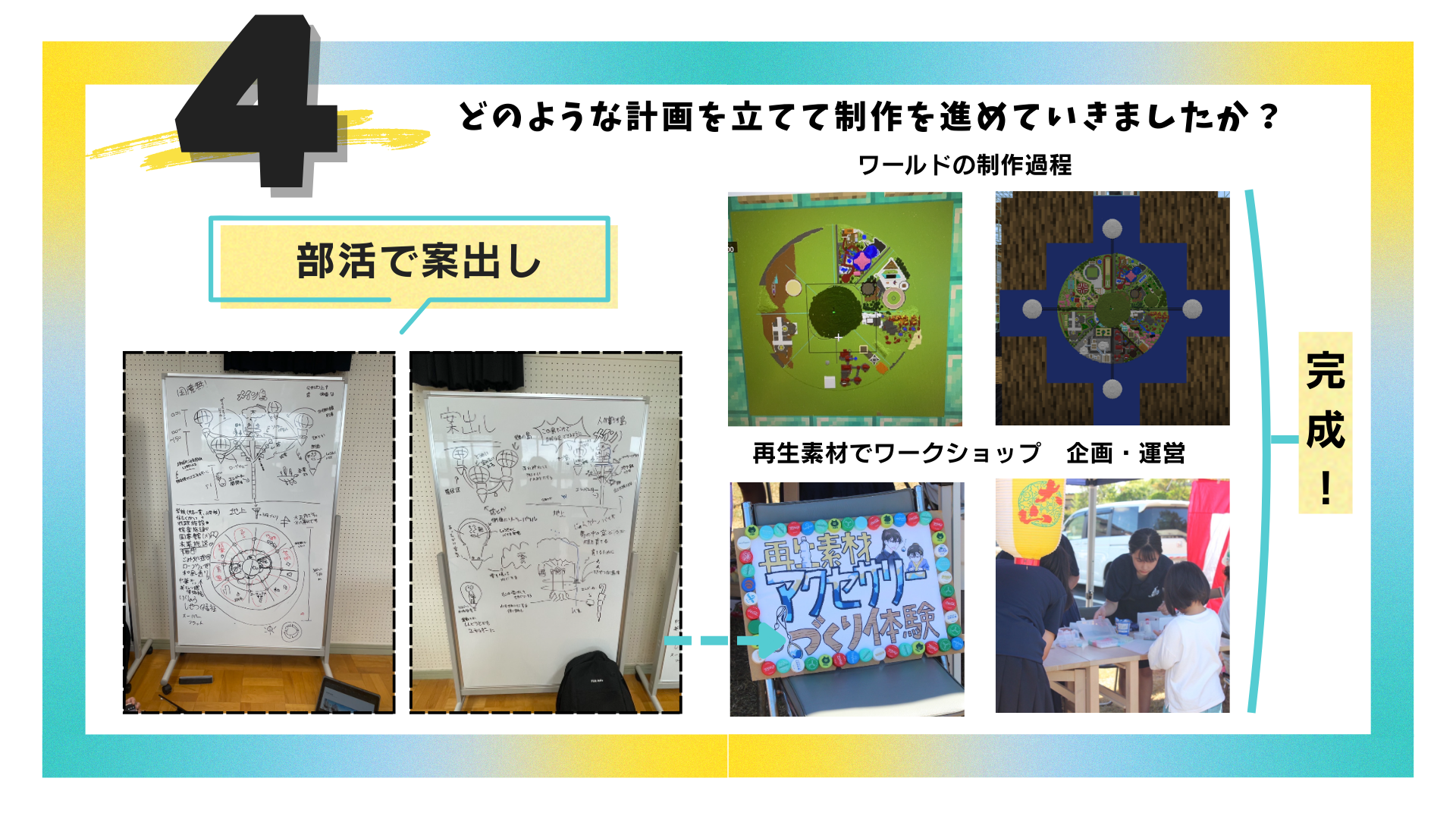

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

部活動が始まった5月は意見がまとまらず計画が遅れましたが、島を8つのエリアに分けることで方向性が定まり、7月から本格的に制作を進めました。夏休みには一日10時間以上制作する日もあり、オンライン通話で進捗を共有しながら役割分担を明確にしました。遅れが出たときは計画を修正し、柔軟に対応することで効率的に作業を進めました。さらに並行して、地域の夏祭りで「再生素材を使ったアクセサリー作りワークショップ」を企画・準備・運営しました。約50名に体験していただき、子どもからお年寄りまで幅広い世代と交流できました。都市づくりとワークショップを両立した経験は、計画性とチームワークの大きな学びになりました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

「レジリエンスを備えたまち」を目指し、災害に備えるだけでなく、災害から学び立ち直る力をテーマにしました。島には温泉やスポーツ施設、娯楽やショッピング街を配置し、避難生活の中でも健康や安心を支える要素を取り入れました。病院や博物館は命と文化を守り、宿泊施設や遊園地は楽しく前向きに過ごす時間を与えます。中心には大樹と学校を置き、学びを通じて未来につなぐ象徴としました。さらに地下には災害ごみを再生する三層の施設を設け、がれきを仕分け、再生、加工して新しい資源に変える仕組みを表現しました。都市全体が「災害から学び、持続可能に発展する」ストーリーを持っていることが最大の特徴です。