応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

上板橋教室 学習クラブからの参加

チームメンバー

2名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

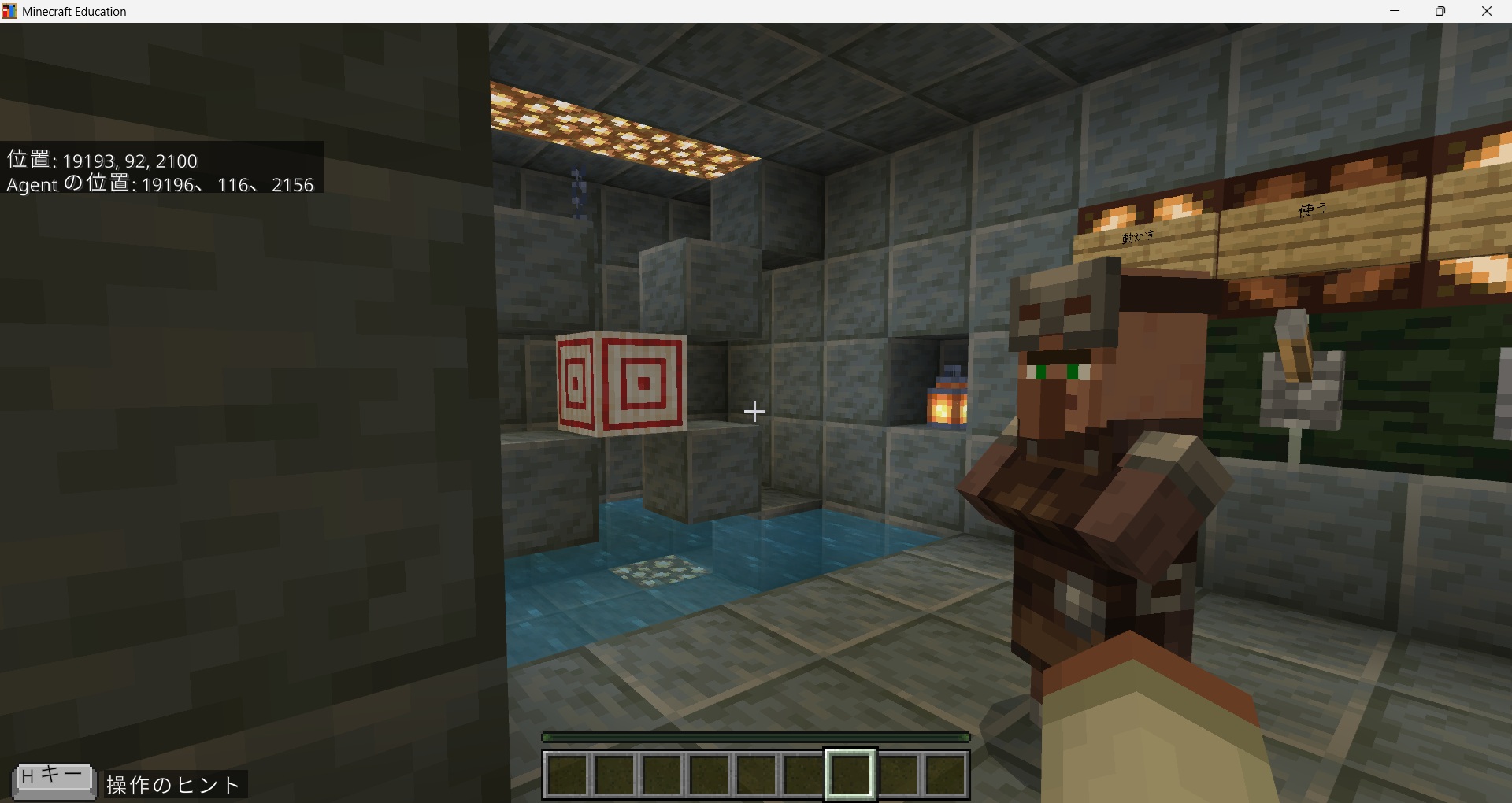

噴火にそなえては、地下に避難所(座標=19202 99 2103)を作り、安心して避難できる場所を用意しました。また、水を使った水車の発電施設(座標=19181 99 2105)で電気を生み出し、停電しても生活が続けられるようにしました。さらにマグマをとめるシャッター(座標=19193 92 2101)を設置し、溶岩流から守れるようにしました。洪水対策では、村人の家の前にフェンスを設置し(座標=188670 127 2019)、レバーを引くとせり上がる仕組みにしました。高台のレバーでマグマを丸石に変える装置(座標=18853 118 2018)、避難所が水没したときに脱出できる水流エレベーター(座標=18804 107 2001)、広場のスポンジや避難所の壁のスポンジで水を吸収(座標=18804 116 1978/18828 98 1975)できるようにしました。

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

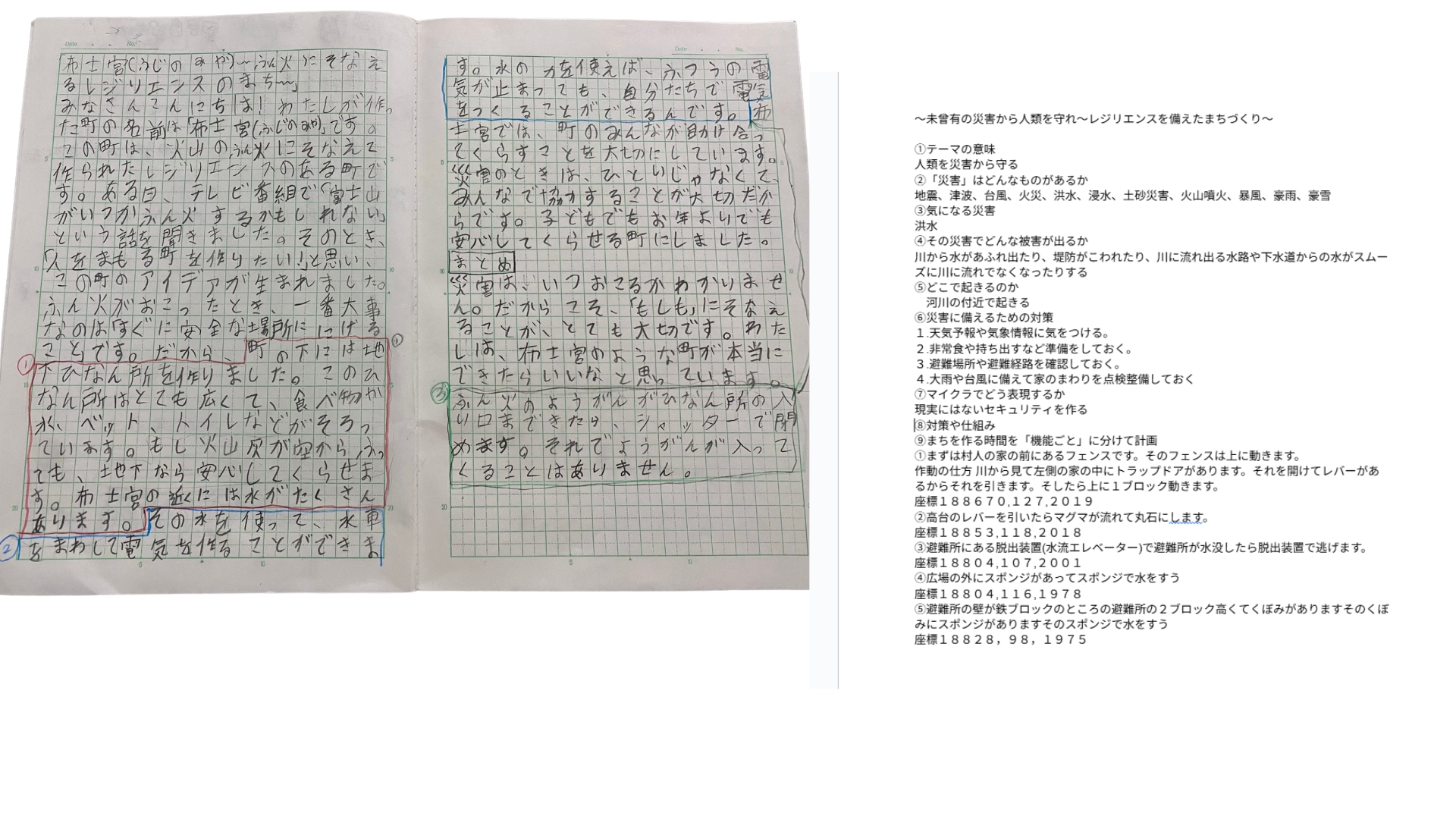

災害や防災、レジリエンスについて、ネットやAIを使って調べました。まず大会のテーマを読んで、その意味を自分の言葉でまとめました。次に「災害ってどんなものがあるのか」を調べて、地震・津波・台風などたくさんの種類があることを学びました。その中から自分が一番気になる災害を選び、その災害でどんな被害が出るのかをさらに調べました。できるだけ数字や事例も取り入れてまとめました。そして「どこで起きるのか」を決めて、都会や河川、火山のふもとなど条件を考えました。そのうえで、その災害にそなえるための対策を考え、マインクラフトでどう再現するかをノートに書きました。最後に、対策の仕組みを説明し、まちを作る時間を機能ごとに分けて計画しました。こうして調べたことをもとに作品づくりを進めました。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

水を使った水車の発電施設(座標=19181 99 2105)を作り、レッドストーンを電線に見立てて電気が流れる様子を再現しました。これにより、災害で停電が起きても電気を生み出し、生活を続けられるようにしました。また、洪水対策として、村人の家の前に設置したフェンスをレバーで操作すると、せり上がる仕組みを作りました。水があふれてもまちを守れるように工夫しました。さらに、高台にあるレバーを引くとマグマが流れ、丸石に変わる装置(座標=18853 118 2018)も作りました。マグマを利用して安全なブロックを生み出すことで、災害を逆に活用する仕組みを表現できました。どの装置もレッドストーン回路を使うことで、まちを守る動きや仕掛けとして機能させました。

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

大きなスケジュールについては指導者の先生から提示をいただき、その流れに沿って制作を進めました。5月にはマインクラフトカップのテーマや大会の内容を読み取り、どういう意味なのかをまとめました。6月は災害やレジリエンスについて調べてノートにまとめ、理解を深めました。7月にはまちづくりの設計を行い、どの災害を選ぶか、そしてどのような街にするのかを考えました。そして8月からは、設計した情報をもとに製作活動を開始しました。製作のときは、ただ思いついた順に作るのではなく、どの建物を何日で作るか、また機能ごとに何日かけるかを計画しました。こうして、各メンバーが役割を分担しながら、予定にそって計画的に作業を進めることができました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

ワールドの中で「水車を使った発電施設」を表現しました。水を使った水車の発電施設(座標=19181 99 2105)を作り、レッドストーンを電線に見立てて、電気が流れる様子を再現しました。災害が起きると停電してしまうことがありますが、この仕組みを使えば水の力から電気を生み出し、生活を続けられるように工夫しました。水車が回ることでエネルギーが生まれ、それをレッドストーン回路で街全体に届けるイメージにしました。防災やレジリエンスのポイントは、災害が起きても「日常を支えるエネルギーを自分たちで作り出すこと」です。自然の力をうまく使うことで、災害に負けず、長く暮らしを続けられるまちを表現しました。