応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

水都国際高校と水都国際中学校の合同のマインクラフト部です

チームメンバー

16名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

私たちのワールドで最も見てほしいのは、私たちの学校である水都国際高校を再現した建築です。このワールドは、未来の咲州を作成することをテーマに始まりました。そして私達の通う水都国際高校をワールド内に再現することにしました。現在、新校舎と旧校舎の2つの校舎がありますが、今回は旧校舎を撤去し、新校舎のみを残すことで、時間の経過や未来感を表現しました。特徴的な屋上のプール、学校のロゴマーク、自然豊かな環境は、実際の学校の写真をいろいろな場所から撮影したり、関係者に新校舎の設計図を見せてもらうことで、Minecraft内で忠実に再現できました。しかし、校舎の縮尺やサイズの調整には苦労しました。特に、実際の建物の比率をゲーム内で再現するため、細部まで試行錯誤を重ねました。この学校を建築したことで訪れる人に未来の咲州の魅力と学校の特色を感じてほしいと思います。

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

私たちはレジリエンスを備えた災害対策について調査し、その要素を実現する仕組みとして「街の中心に司令塔を置く」ことを考案しました。司令塔の強みは情報発信機能にあります。災害発生時に迅速な情報提供と指示を行うことで、被害を最小限に抑えることが可能となります。私たちが考えたワールドの舞台は「咲州」で、これは私たちの学校がある地域であり、メンバー全員に馴染みがある場所です。また、咲州は少子高齢化の進行や海抜の低さなど課題が多く、災害対策の検討に適した地域でもあります。こうした理由から、私たちは南港のシンボルである咲洲庁舎に新たな役割を与え、災害時の情報司令塔として活用することを提案しました。迅速な情報伝達と地域特性を踏まえた計画により、咲州の防災力を高めることを目指します。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

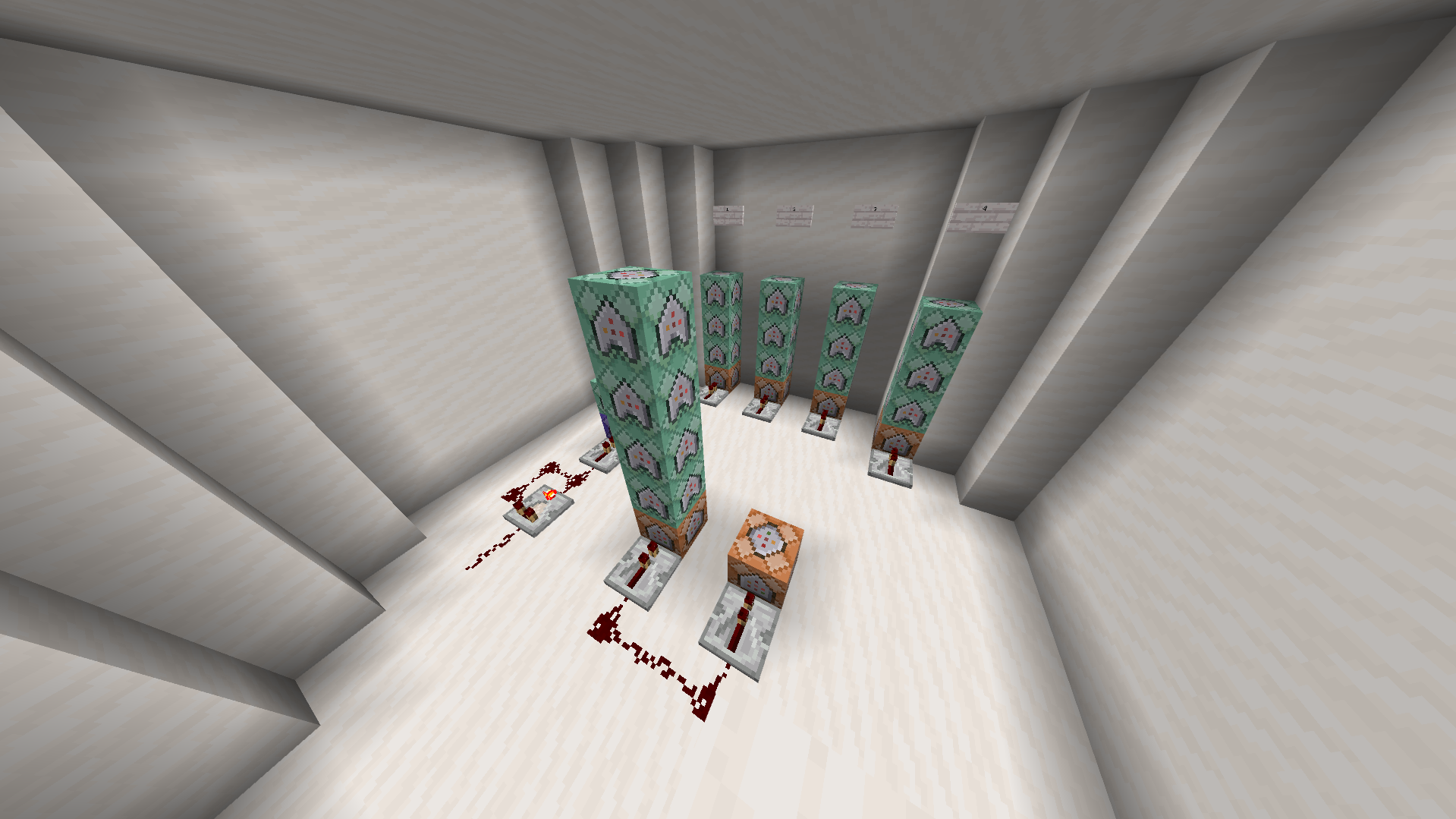

駅と備蓄塔にコマンドを活用した演出を施しました。駅では未来的な雰囲気を出すためパーティクルコマンドを使い、宙に浮いているような表現にしました。一方、備蓄塔は災害時に街全体へ非常事態を知らせる役割を持たせ、ビーコンとレッドストーンランプを使ったシステムを構築しました。ビーコンの上にfillコマンドで赤いステンドグラスを設置し、光が赤くなるようにしました。レッドストーンランプは4つの区画に分け、setblockコマンドと遅延で順番に点灯させる仕組みにしました。このシステムで特に工夫した点は、回路の設置スペースが限られていたため、回路は最小限に抑え、コマンドで複雑な動きを実現しました。さらに、MakeCodeを使い「ダイヤモンドの剣でオン」「ネザライトのツルハシでオフ」と簡単にシステムを切り替えられるよう工夫しました。

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

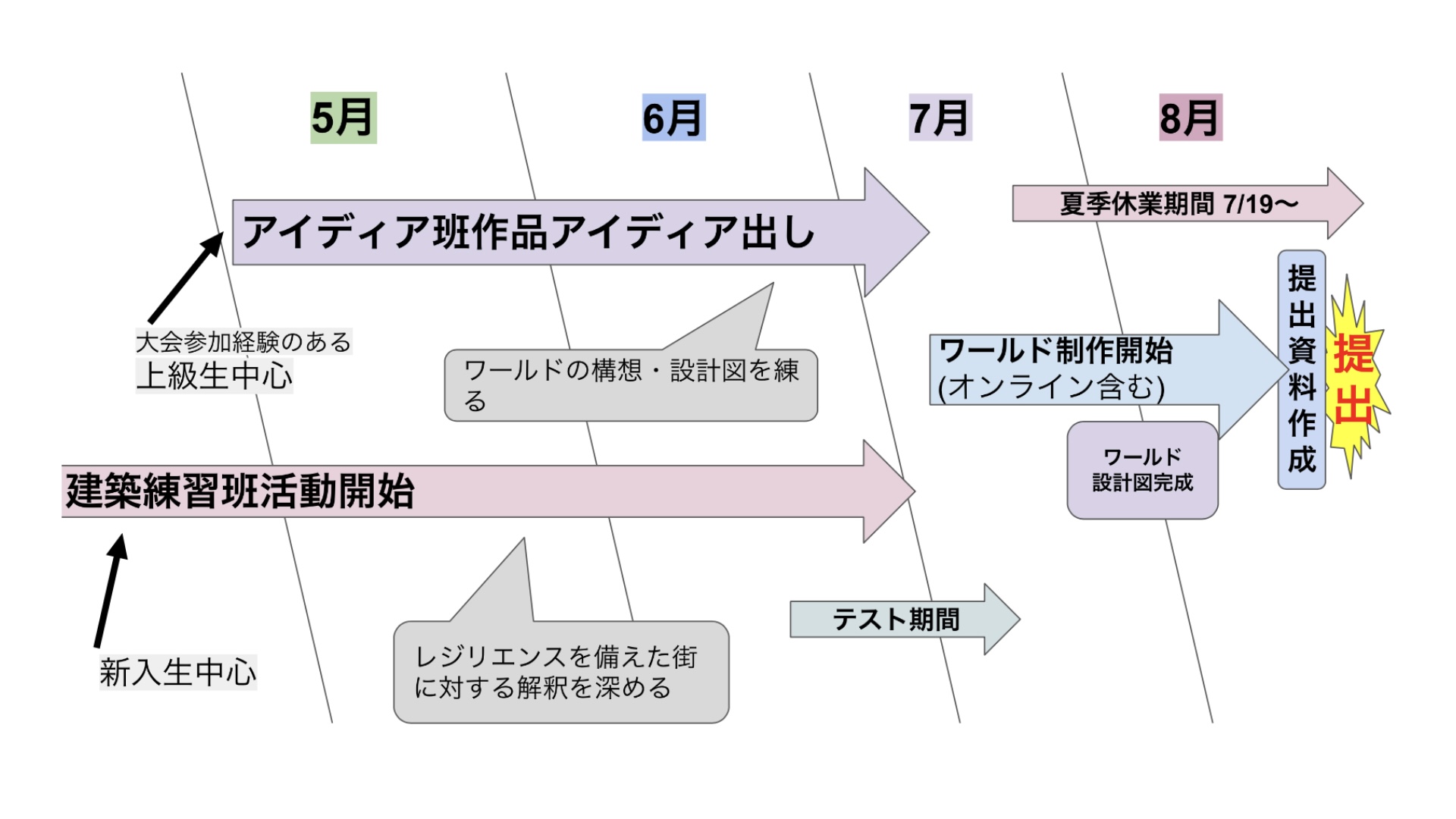

今回、私達は去年同大会に参加した際と同様に、作品の制作を二つの段階に分けて進めました。

前半は、主に作品のコンセプトや制作の方針を考えるアイディア班と、建築技術を高める建築練習班の二つのチームに分かれて行動しました。アイディア班は前年度の大会に参加した経験のある上級生が中心となって活動し、建築練習班は入部したばかりの新入生を中心に、顧問の先生や部長・副部長の指揮のもと活動しました。

アイディア班では作品のテーマに沿って自分達のアイディアを出し合いながらワールドの構想や設計図を練り、建築練習班では'’レジリエンスを備えた街'’へのそれぞれの解釈を深めるため、テーマに関係したお題に沿った建築を毎回の活動で行いました。夏季休暇に入ってからは、発電所、学校、ショッピングモール、公園、駅など、五つ程のチームに分かれて本格的な制作に取り組みました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

私たちはレジリエンスを備えたまちづくりを、地域との関わりを促進し、公園や共用施設を通じて住民交流を活性化し、さらに自治体がAIやドローンなど先端技術を活用して迅速な対応とメンタルケア体制を整えることで、災害にしなやかに対応・回復できる地域をつくることと定義しました。その手段としてワールド内では公民館を採用しています。公民館は住民が自由に利用でき、イベントや情報交流、憩いの場として活用されます。前の公園では子どもが遊び、大人が見守ることで世代を超えたつながりが生まれます。これらは平時に絆を深め、災害時には助け合う基盤となります。さらに公民館は拠点としてAIによる避難情報の発信やドローンによる物資輸送を担い、専門家と連携した心のケアも可能です。つまり、公園と公民館を中心に据えたまちづくりは、交流と安心を育みつつ、非常時に強靭なレジリエンスを発揮します。