応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

高知県・黒潮町にあるプログラミングクラブ「CoderDojo 黒潮町」に通うニンジャ(子供)が集まって挑戦します。

チームメンバー

13名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

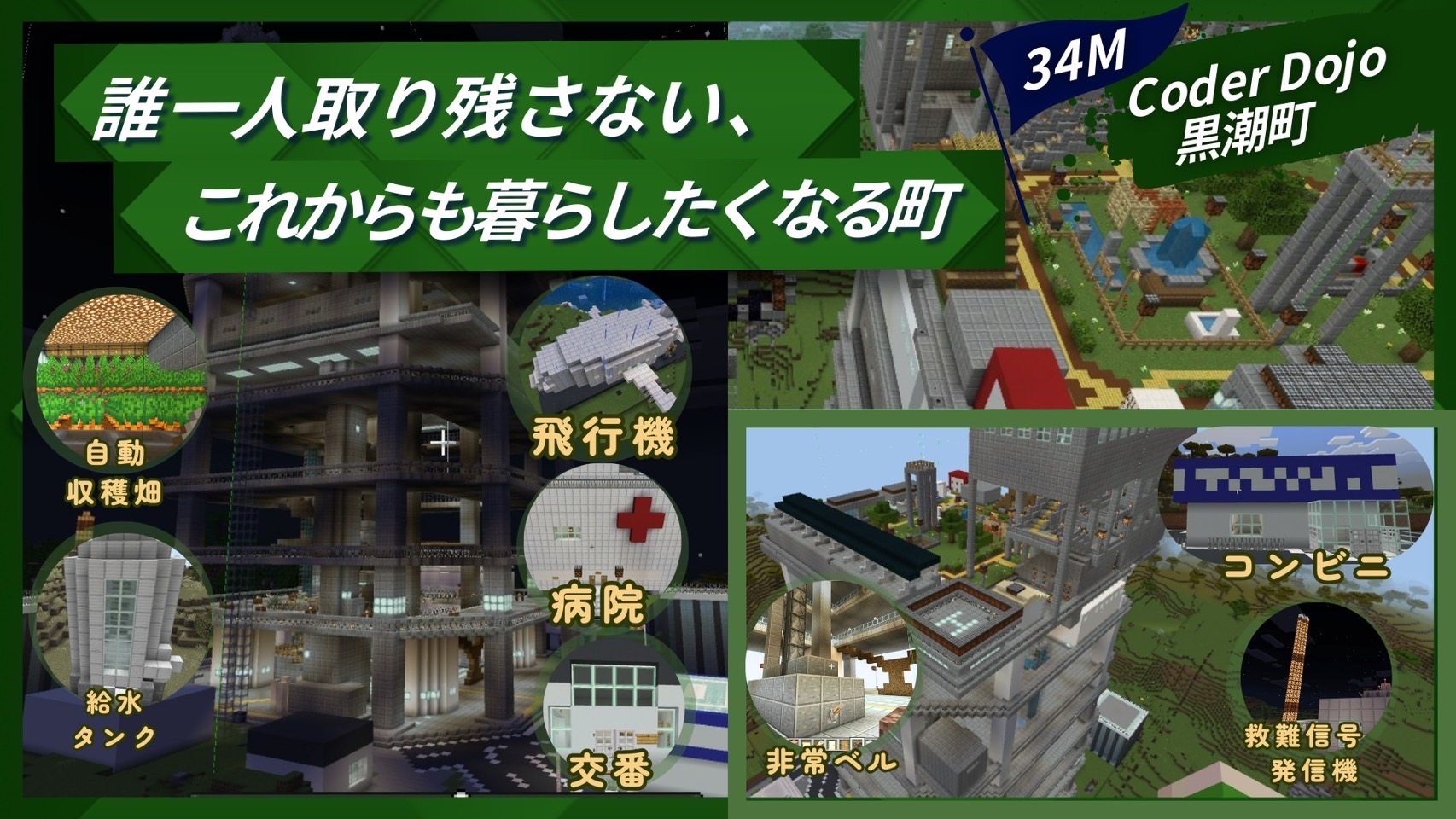

ぼくたちが作ったのは、南海トラフ地震で最大34メートルの津波が予想される高知県黒潮町をテーマにした、未来の町です。町役場の防災課の人にお話を聞き、日本一大きな佐賀津波避難タワーを見学したりして、みんなで一生懸命考えました。

この町には、コンビニや交番、飛行機、給水タンクもあって、災害に備えています。タワーの中には、心安らぐ床下水槽がある食堂も作りました。ここでは、たくさんの人が食事ができ、魚は非常食にもなります。水槽の水は畑と循環する工夫もしました。

一番こだわったのは、「誰一人取り残さない」ことです。お年寄りや足が不自由な人、ペットも家族なので、みんなが安全に避難できるように、スロープやドッグランを作りました。夜には自動で明かりがつくようにしたり、レッドストーンで花火を打ち上げる仕組みも作りました。

この町は、災害に負けずに、みんなが安心して暮らし続けられることを願って作りました。

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

まずぼくたちは黒潮町役場の防災情報課の方から、防災計画や地震と津波の時に何が起こるのかを教えていただきました。

事前復興計画についても話を聞いて、災害が起こった後にどうやって乗り越えて普段の生活に戻れるかを考えました。

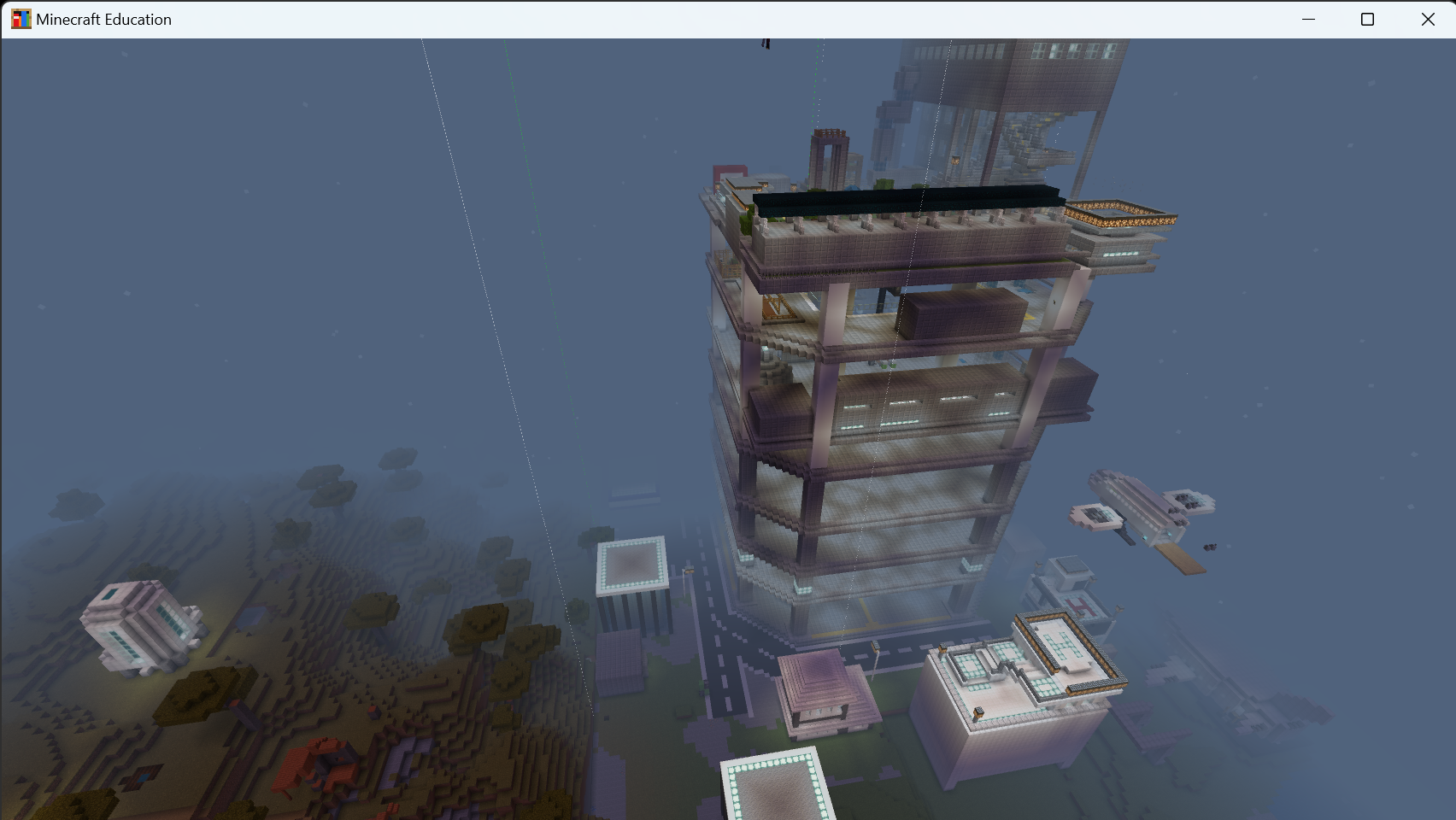

その後、実際に黒潮町の佐賀津波避難タワーの施設を案内してもらい、タワーが津波に耐える仕組み、トイレなど防災に必要なものを学びました。タワーの柱は実物と同じく中に鉄骨を入れて作ったり、トイレもストレスなく使えるように男女で分けました。

レジリエンスについては、防災課の方のお話を聞いて、特に心の回復がとても大切だと知りました。心のケアをできる方法を周りの大人に聞いたり、皆で話し合ったりして、心配な人が相談できる集会所、運動してストレスを発散できる施設などを作りました。

津波後に食料確保できるよう、アクアポニックスについて調べ、養殖池の水が畑に循環する仕組みを作りました。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

【レッドストーンを使用】

①花火(座標:-785 144 110)

発射装置からレッドストーンを繋いで同じタイミングで5色の花火が出るようにしました。花火があがることで、すべての人が無事避難したことを知らせ、外部に救援を求める信号になります。

➁サトウキビ収穫機(-777 144 137)

観察者のところまで育ったら、後ろのレッドストーンが動力を受けて、ピストンが真ん中のところを押し出して、ホッパーにサトウキビが入って、チェストにたまるようにしています。

③非常ベル(-756.64.127)

災害が起こった時に皆にしらせるための非常ベルを作りました。

④救難信号発信タワー(-703 64 136)

【レッドストーン不使用だが工夫した】

①災害対応自販機

動力を使って、ディスペンサーででるようにしています。

➁避雷針(タワー屋上)

雷を受けて発電できるようにしました。

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

まず、ワークブックを参考にして、津波避難タワーを作るために何が必要かを話し合いました。

その後、週1回黒潮町の集会所に集まったり、オンライン上で集まり、各自がテーマに沿ったアイデアを提案して、作業担当者と締め切りを決めて作業しました。また、前の週の作業のふりかえりをして難しい部分は他の子に助けを求めたりしました。

作業中も困ったことがあったり、新しいアイデアが出た時は、マインクラフト内のチャットを通して話し合いました。

小学生メンバーがメインの津波避難タワーを作った後、中学生が入ってまちづくりを進めました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

避難タワーは複数の柱と内部の鉄骨で津波の衝撃に耐えられる構造です。外国人も利用できるよう、トイレや看板には英語表記を追加。非常口マークは、夜間や停電時でも光る素材を採用しました。

実物にはない地下シェルターも設けました。チームの友達で高所が苦手な人がいたので、そのような人や高齢者などタワーに登るのが難しい人も避難できるようにするためです。

さらに、誰も取り残さないように、ペット同伴で避難できるドッグランや、視覚障がい者のための点字ブロックも設置しました。

復興については、特に心のレジリエンスを大事にしました。心の不安を相談できる集会所や、避難生活のストレスを解消できるトランポリンやルームランナーで体を動かせるようにしました。

畑や養殖池も作って自給自足でき、避難後の生活を快適にできる施設を作りました。

タワーの周りに病院や交番、給水タンクや避難用の飛行機も作りました。