イベントレポート

イベントレポート

- イベントレポート

TBS放送センターにて「教育版マインクラフトで挑む!番組アトラクション制作体験」ワークショップを開催しました

9月7日に、大会ゴールドパートナーの「株式会社TBSホールディングス(以下:TBS)」と連携し、「教育版マインクラフトで挑む!番組アトラクション制作体験」ワークショップを開催しました。

会場は、東京都赤坂にある「TBS放送センター」です。

「番組アトラクション制作体験」ワークショップ内容について

TBSとMinecraftカップが、共同で制作したオリジナルワークショップです。

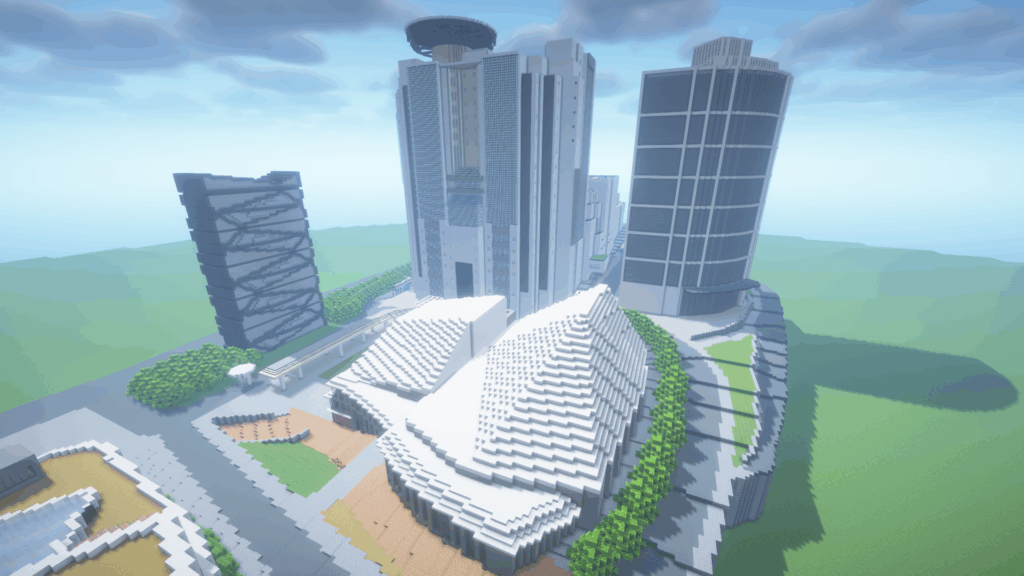

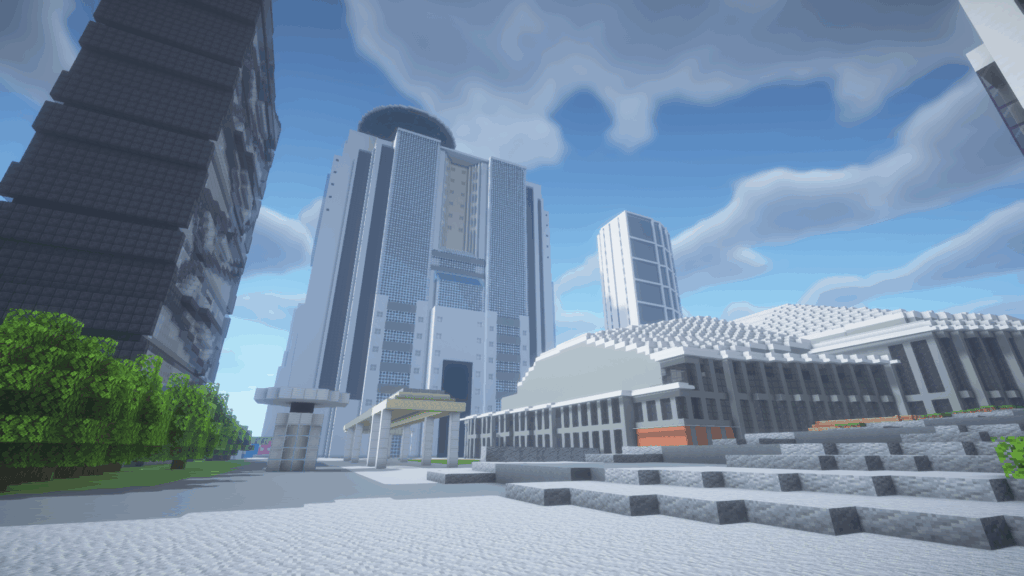

子どもたちがチームに分かれ、教育版マインクラフトを使ってオリジナルの「バーチャル赤坂ワールド」を舞台に「番組アトラクション」のアスレチックコース制作に挑戦。まるでテレビ番組制作のように、企画・設計・技術開発など役割を分担しながら、協力してワークを進めていきました。

さらに、『SASUKE』総合演出・乾 雅人さん、Minecraftカップ全国大会審査員長・タツナミ シュウイチさんの2名が特別講座を実施!子どもたちのアイデアを刺激し、創造力をぐんぐん引き出す時間となりました。

最後はグループごとに、自分たちが作ったコースの「見てほしいポイント」の発表を行いました。

ワークショップの様子

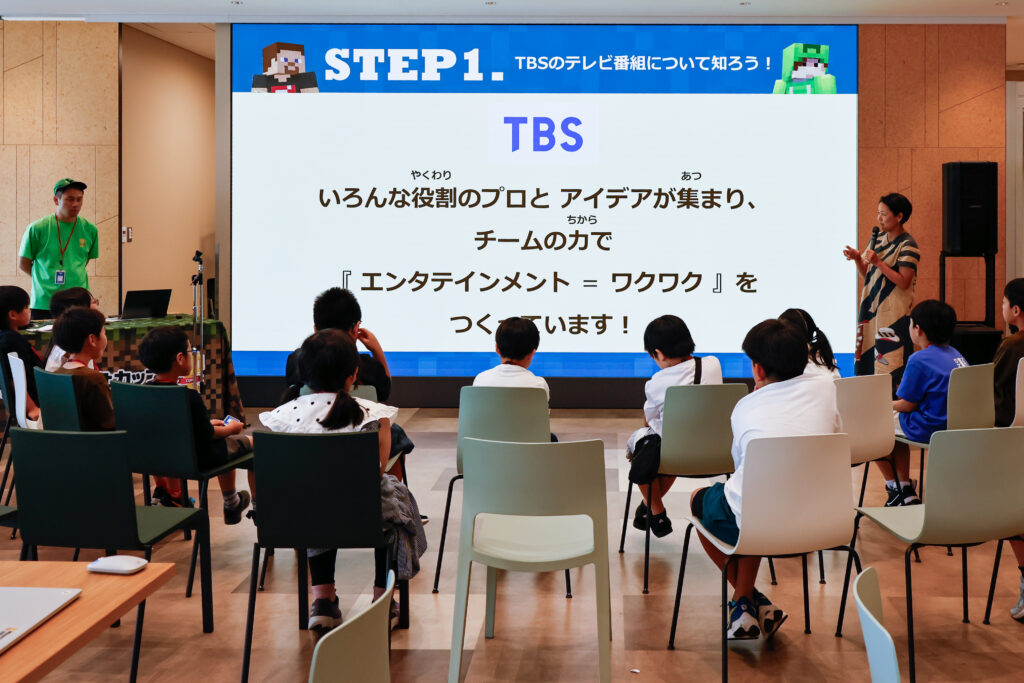

STEP1:TBSのテレビ番組について知ろう!

司会・進行は、Minecraftカップ大会ディレクターの土井が担当。

ワークショップの大きなテーマは「マインクラフトで『みんなを夢中にさせる』アスレチックを作ろう!」

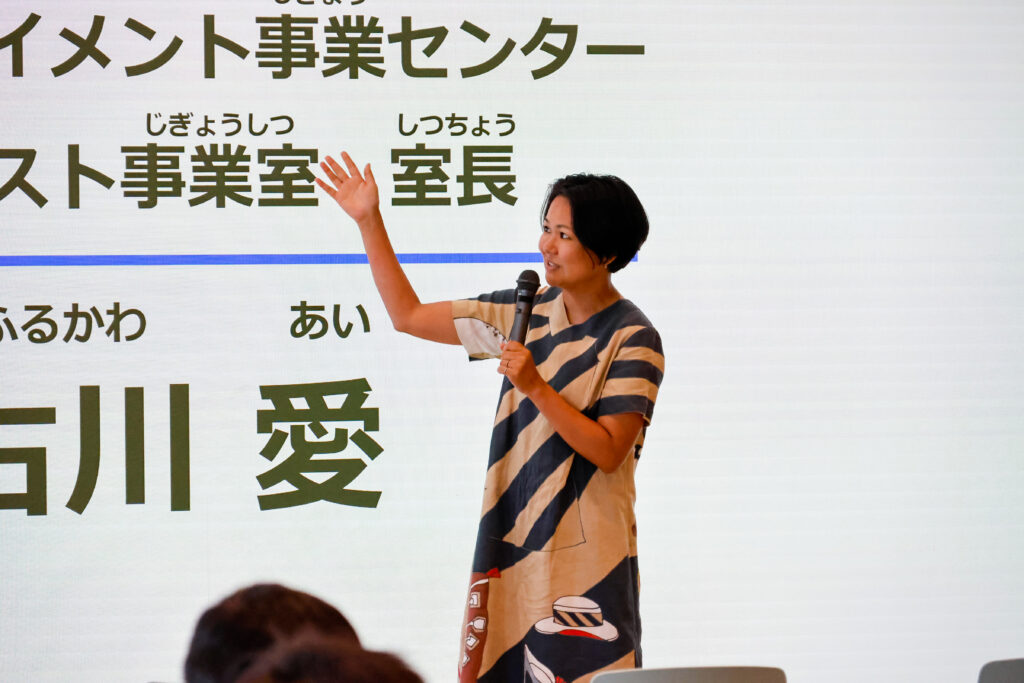

はじめに、TBS エデュテイメント事業センター 学びネクスト事業室 室長の古川 愛さんと一緒に「テレビ番組制作」について学んでいきます。

テレビ収録が行われるスタジオの様子や、番組制作に関わるさまざまなスタッフについてまとめられた映像を見ながら、普段見ている番組がどのようにつくられているかを学びました。

STEP2:SASUKEを参考にアスレチックを設計してみよう!

続いて、1997年9月の第1回大会から「SASUKE」の演出を担当し、現在は総合演出を務めている乾 雅人 (いぬい まさと)さんが登場。

SASUKEのアスレチックは、あるコンセプトに基づいて作られており、その際大切にしていること、意識していることをはじめ、出場する選手たちが怪我なく安心して挑戦できるように、安全対策にとても気をつけていることなど、ここでしか聞けない貴重なお話をたくさん伺うことができました。

番組制作や、アスレチックコースを作るためのポイントを学んだ後は、各グループごとに「誰が何を担当するか」を話し合って決めていきます。

番組制作ということで「プロデューサー」「ディレクター」「アナウンサー」「タイムキーパー」「安全管理者」の5つの役割に分かれました。

チーム内の役割が決まった後は、「どのグループが、どのエリアを担当するか」を代表者によるくじ引きで決定。

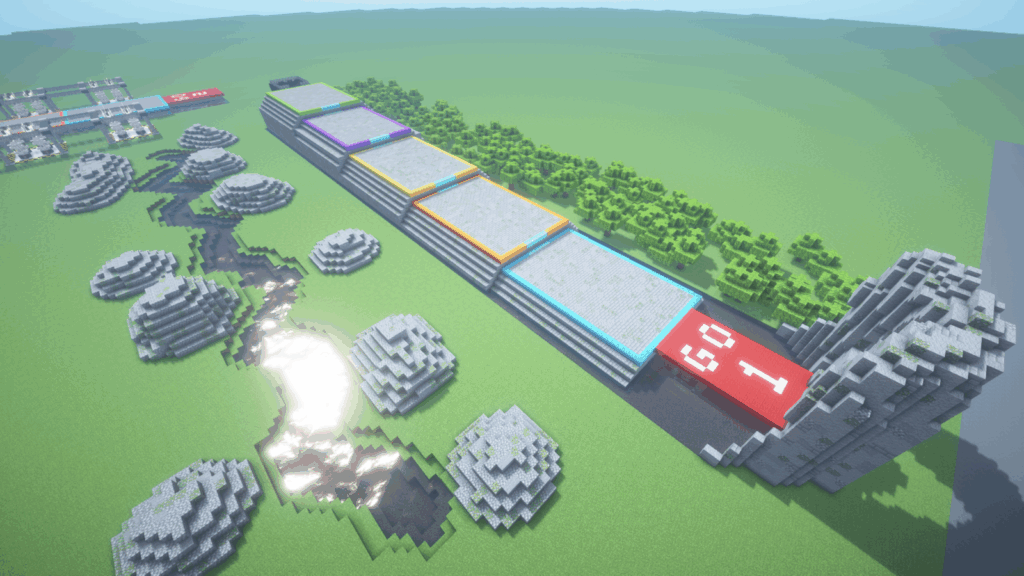

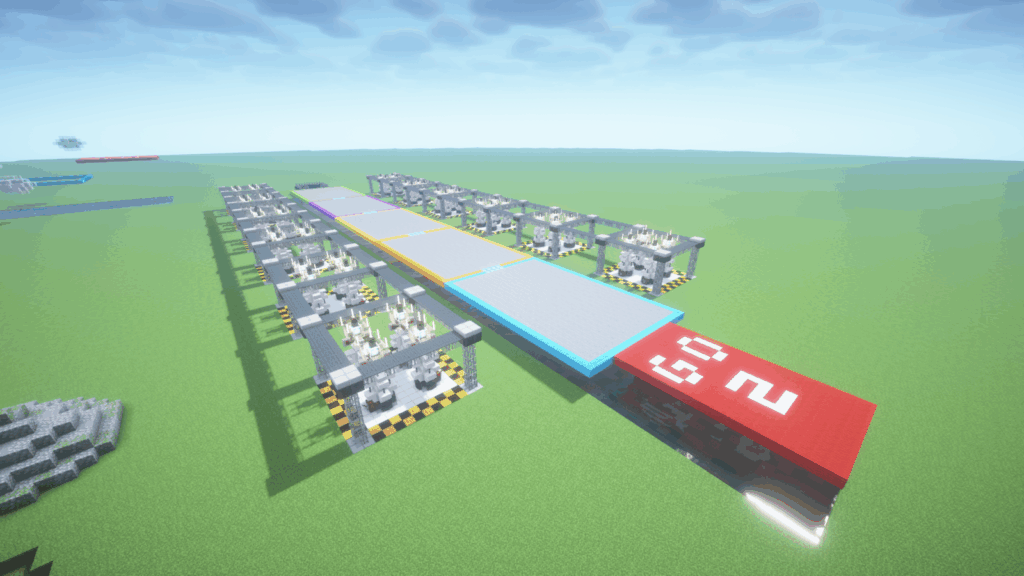

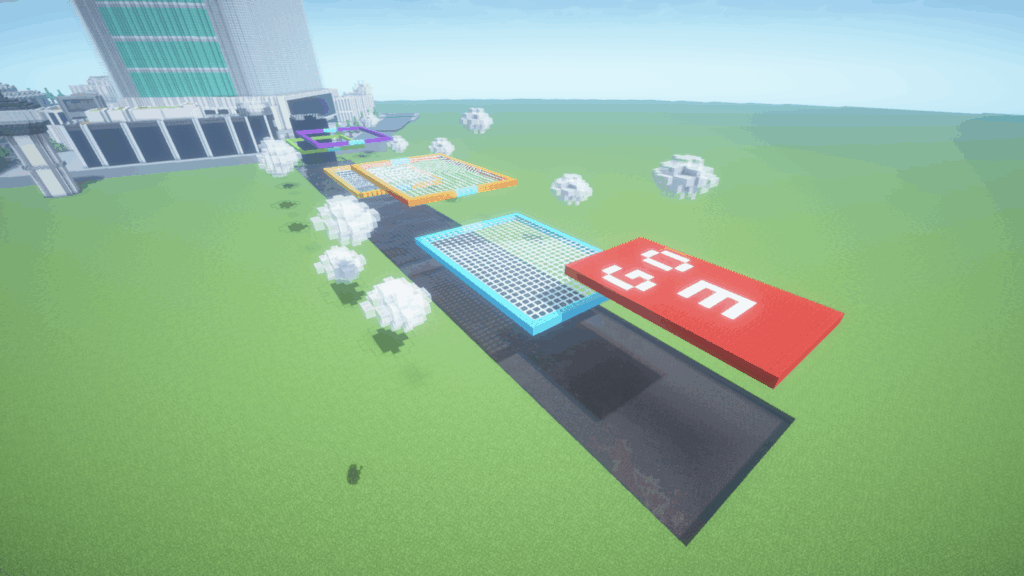

制作するエリアは、SASUKEを参考に以下の4つに分かれています。

1stステージ:遺跡エリア

2ndステージ:機械エリア

3rdステージ:空中エリア

4thステージ:発射台エリア

誰かを夢中にさせるアスレチックを作るためには、アイデアや仕掛けが欠かせません。

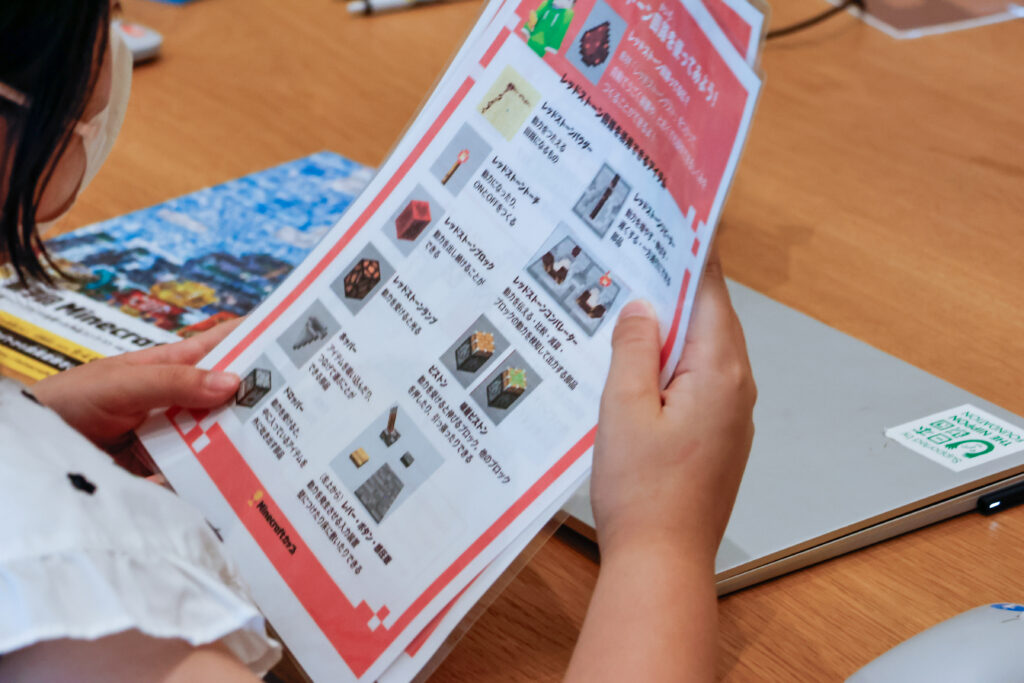

マインクラフトを使った制作に入る前に、レッドストーン(動力を伝えたり制御したりするための赤い粉)の使い方について、「マインクラフト教育」の第一人者であり、Minecraftカップ全国大会審査員長のタツナミ シュウイチさんによる特別授業を行いました。

電気のようなエネルギーを発生させるレッドストーンを使うと、回路を組んで自動ドアを作れたり、矢が飛び出すようなトラップをつくることができるため、アスレチックとしてのおもしろさがグーンと高まります。

STEP3:グループで話し合ってワークシートを完成させよう!

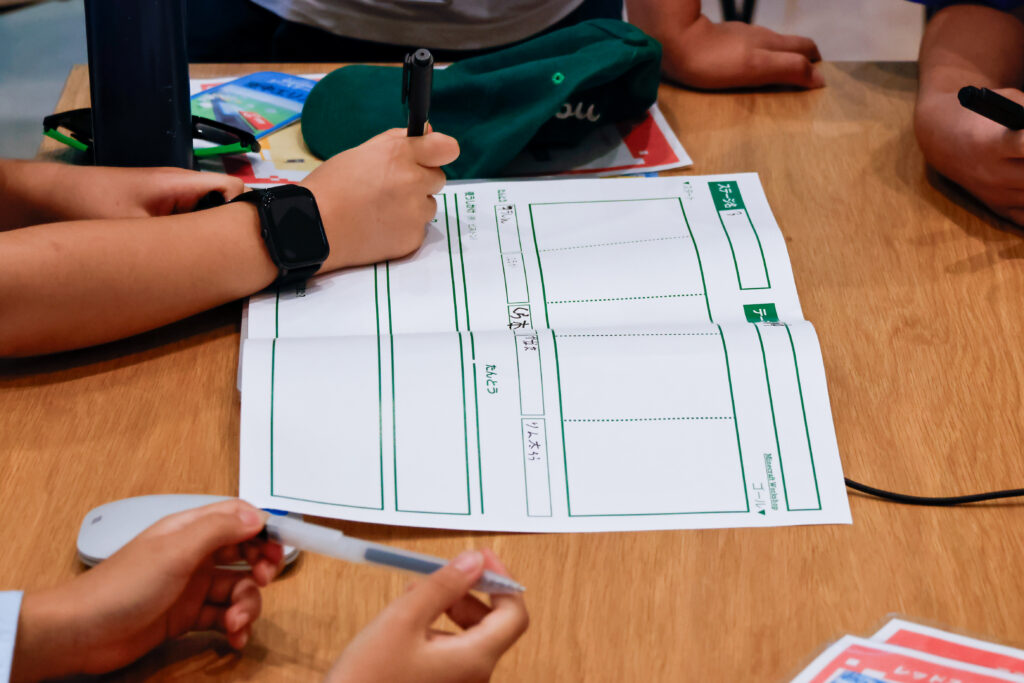

レッドストーンの使い方を学んだ後は、グループのメンバーと協力してワークシートを完成させていきます。

各エリアのどの部分を誰が担当するのか、どんなブロックを使うのかなどを書き出した後は、「アイデア書き出しシート」を使って、メンバーごとにアスレチックの設計図をつくりました。

STEP4:役割分担と設計図をもとにワールドをつくってみよう!

いよいよ、マインクラフトを使った制作の時間です。

子どもたちは約50分という限られた時間の中で、バーチャル赤坂ワールドを舞台にアスレチックコースの制作に取り組みました。

中には、MakeCode(ビジュアルプログラミング)を使う参加者も!

参加者のほとんどが、普段からマインクラフトを遊んでいることもあり、さまざまな工夫が見られました。

パソコンでの操作が初めてという子も、あっという間に操作を覚え、少しずつアイデアを形にしていきます。

また、マインクラフト初心者のお子さんには、スタッフが時々サポートに入りながら、完成を目指して作業を進めていきました。

そうして、マインクラフトでの制作が終わった後は、グループごとの発表タイム!

発表メモシートに、つくったエリアのタイトルや見てほしいポイントをまとめました。

発表タイムでは、グループごとに1人ずつ自分がつくったアスレチックコースを紹介。

授業で習ったレッドストーンを使った作品も多くあり、子どもたちのアイデアや工夫が光るコースがたくさん生まれました。

女の子4人で挑んだチームは、蜘蛛の巣が行手を阻む仕掛けを紹介。

蜘蛛の巣にひっかかり、動きが遅くなる様子に、普段マインクラフトに馴染みがない大人たちからは「なるほど」と感想が漏れていました。

子どもたちそれぞれのコースに対して、講師の乾さんとタツナミさんからコメントをいただきました。

マインクラフトの世界で表現された自由なコースに、乾さんから制作者に質問する場面や、ぜひ番組に採用してみたい!という声まで出るほどでした。

タツナミさんによる解説もあり、会場全体で子どもたちのアスレチックコースを楽しむことができました。

最後は、TBS執行役員であり、Minecraftカップ大会運営アドバイザーでもある熊埜御堂 朋子(くまのみどう ともこ)さんより、ワークショップのふりかえりがありました。

「あっという間の3時間でしたね」と、集中して取り組んだ子どもたちへねぎらいと、「ワクワクの延長に『学び』がある」と今後へのエールが送られました。

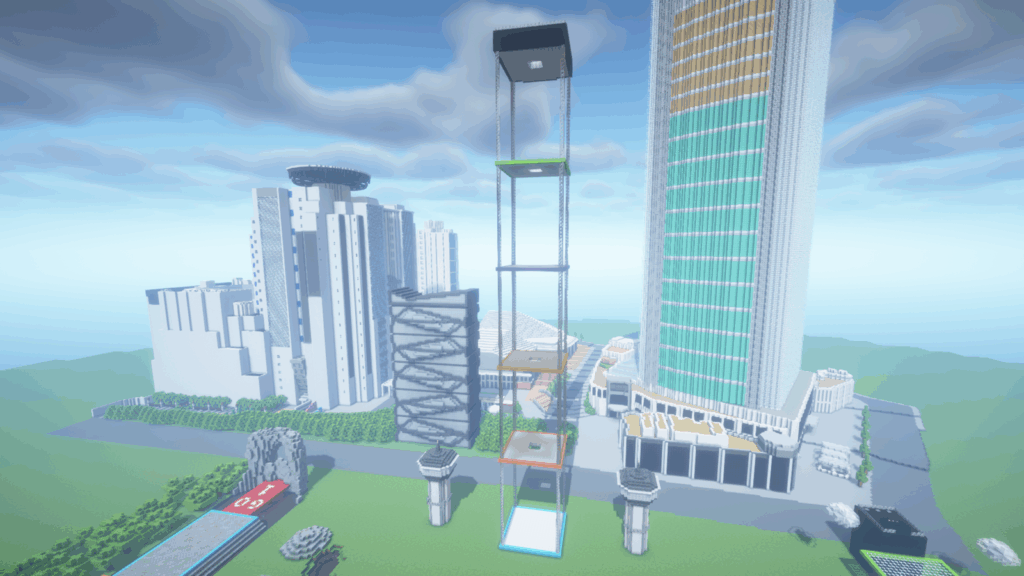

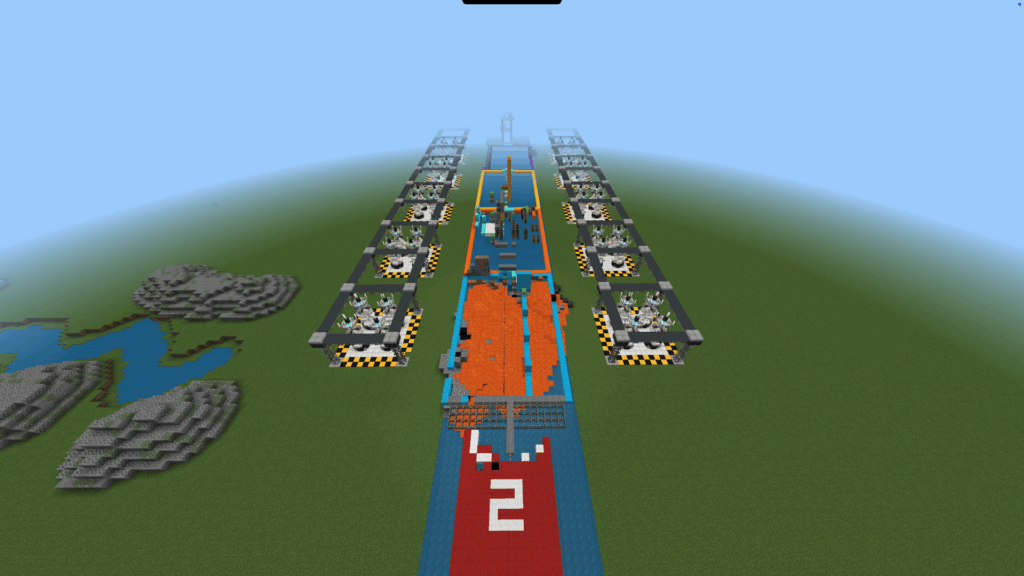

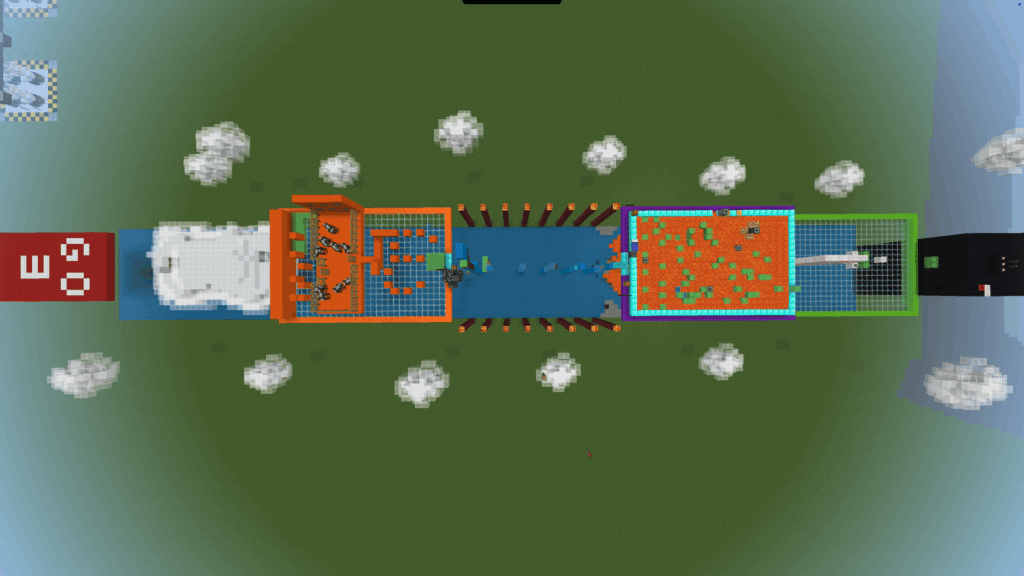

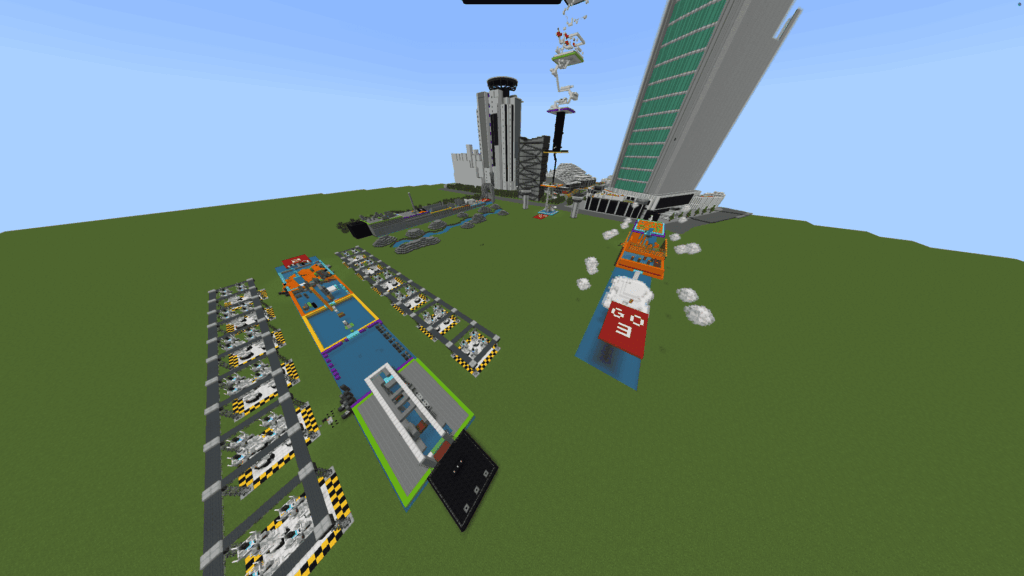

子どもたちが制作したアスレチックワールド(一部)

保護者の方々向け「教育版マインクラフトの教育効果について」

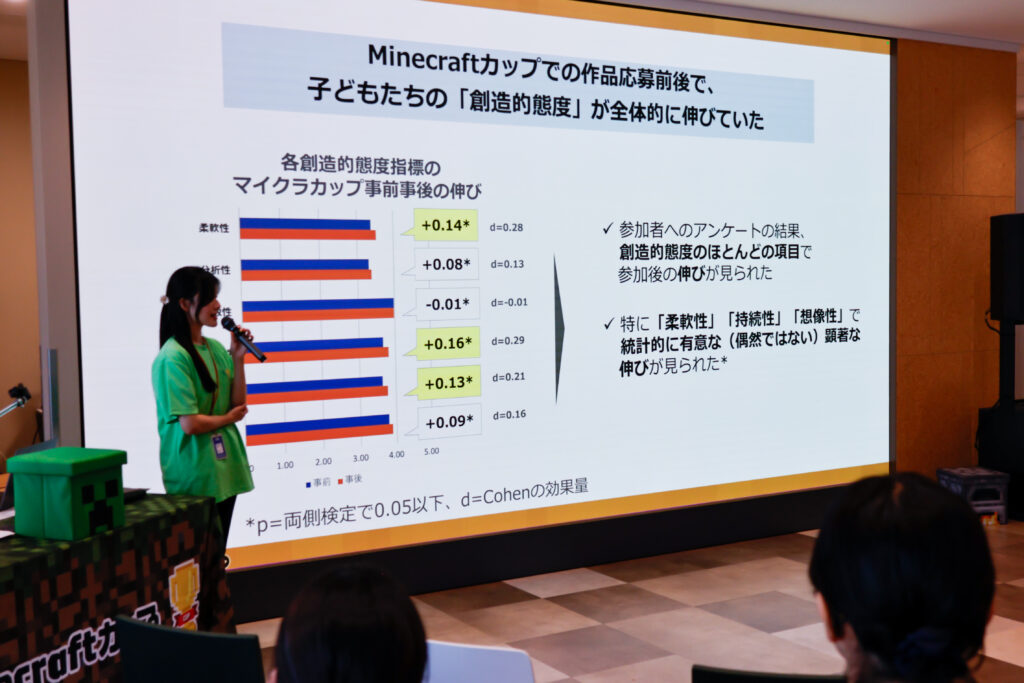

子どもたちがアスレチックコースの制作に取り組んでいる時間を使って、保護者の方々向けに、教育版マインクラフトの教育効果についてお伝えする場を設けさせていただきました。

東京大学大学院に所属し、Minecraftカップ運営委員会事務局にて教育効果の調査を担当している濱田より、2023年度から取り組んでいる、大会に参加する子ども達を対象にした教育版マインクラフトの教育効果について調査報告を行いました。

終了後、保護者の皆さんからも積極的に質問をいただき、マインクラフトを使った学習への興味・関心の高さが伺えました。

濱田が取り組んでいる「教育版マインクラフトの教育効果に関する研究について」は、大会サイトでもご紹介しています。ぜひ、合わせてご覧ください。

(▼教育版マインクラフトの教育効果に関する研究について)

https://minecraftcup.com/research/

TBSと生み出す「ワクワクを学びに変える体験」

今後も大会ゴールドパートナーであるTBSの皆さんと一緒に、ワクワクを学びに変える体験を全国の子ども達へお届けしていきます。

もしかしたら、皆さんが住んでいる地域でも「番組アトラクション制作体験」ワークショップを開催できる日が来るかもしれません。

今後のイベント情報は、大会公式サイト「お知らせ」や公式SNSでお知らせしていきます。

ぜひ機会がありましたら、ご参加くださいませ。