応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

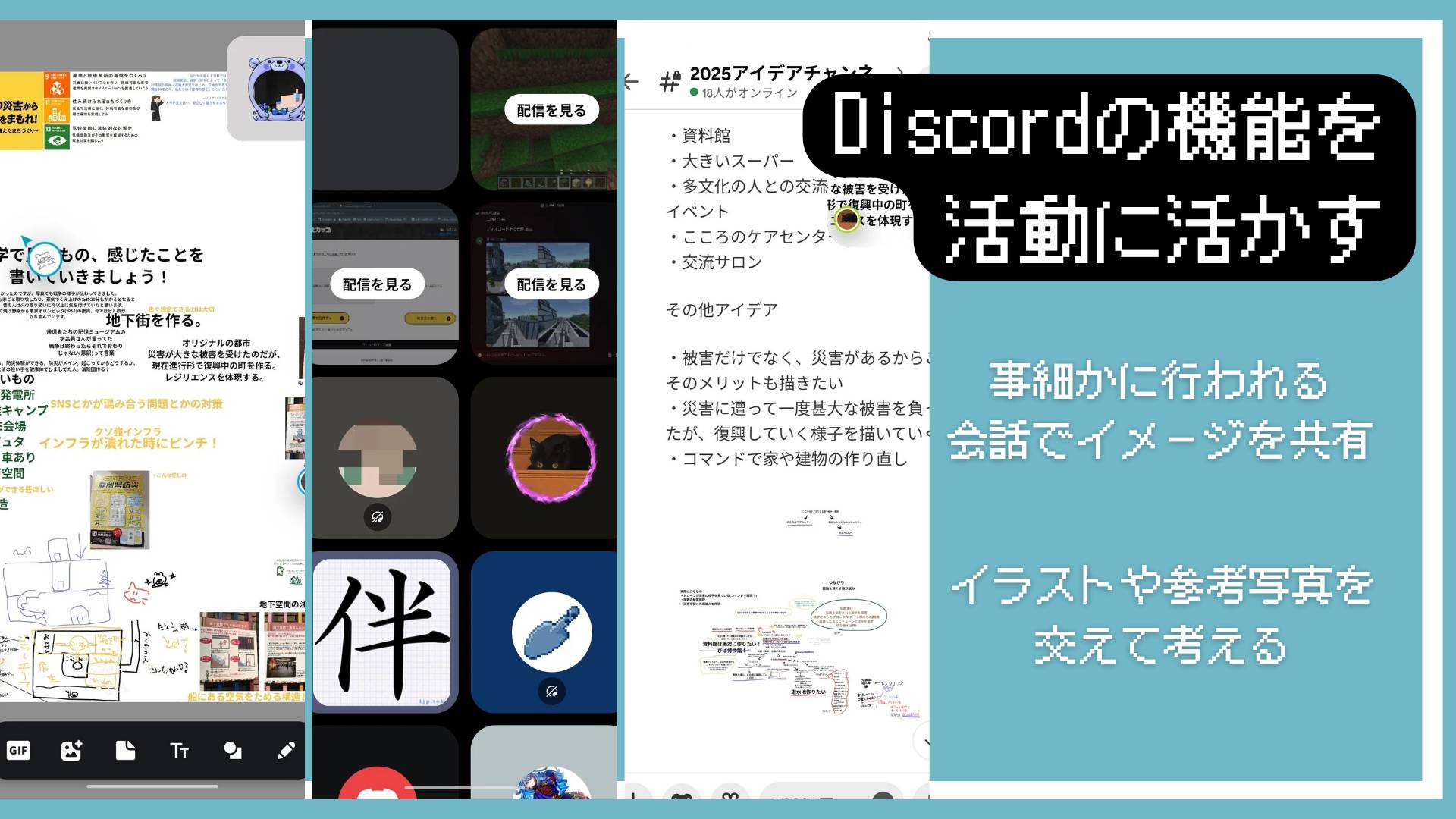

通信制高校であるルネサンス高等学校の部活動です。部員は全員オンライン上でやり取りを行い活動しています。

チームメンバー

12名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

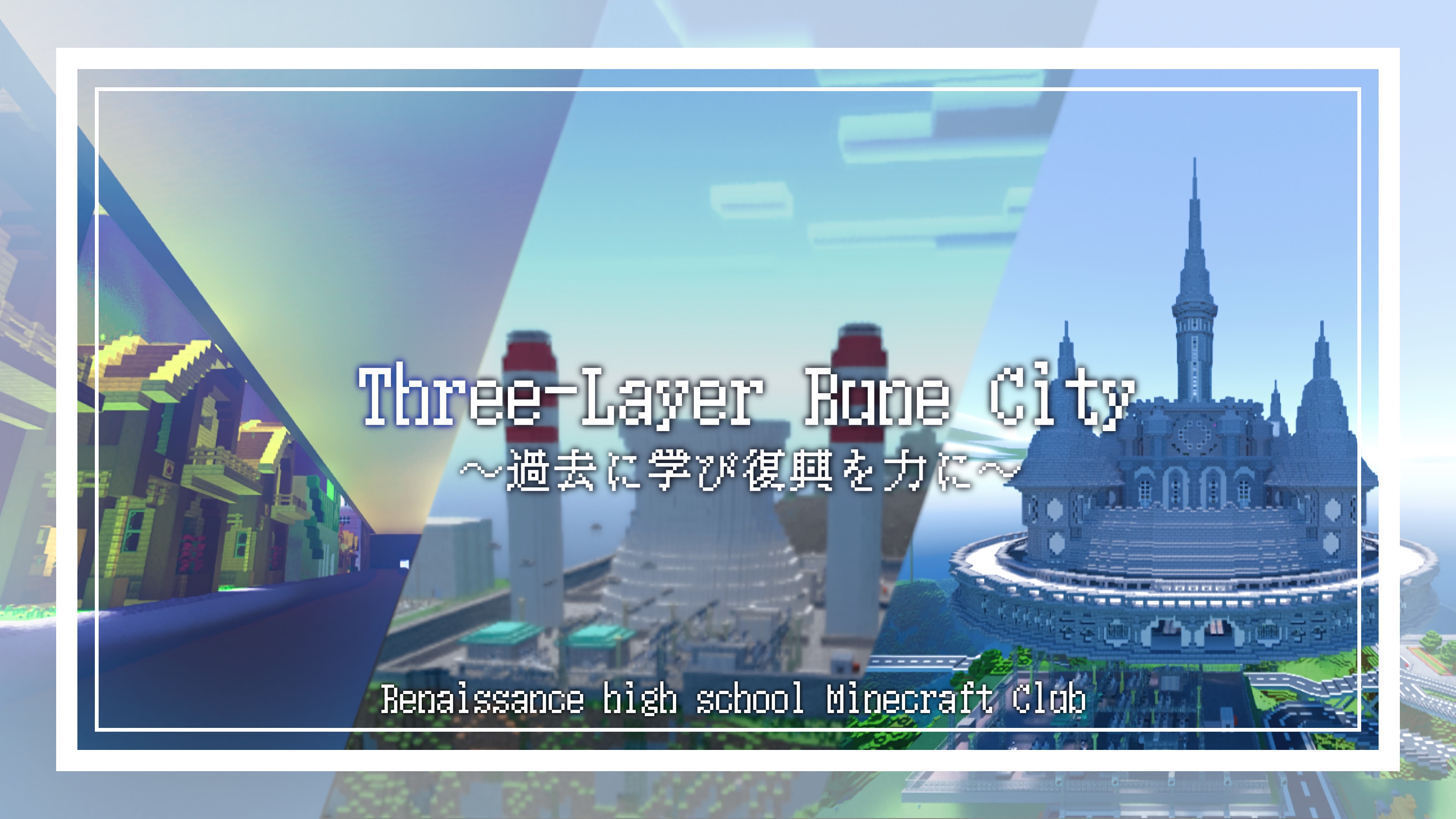

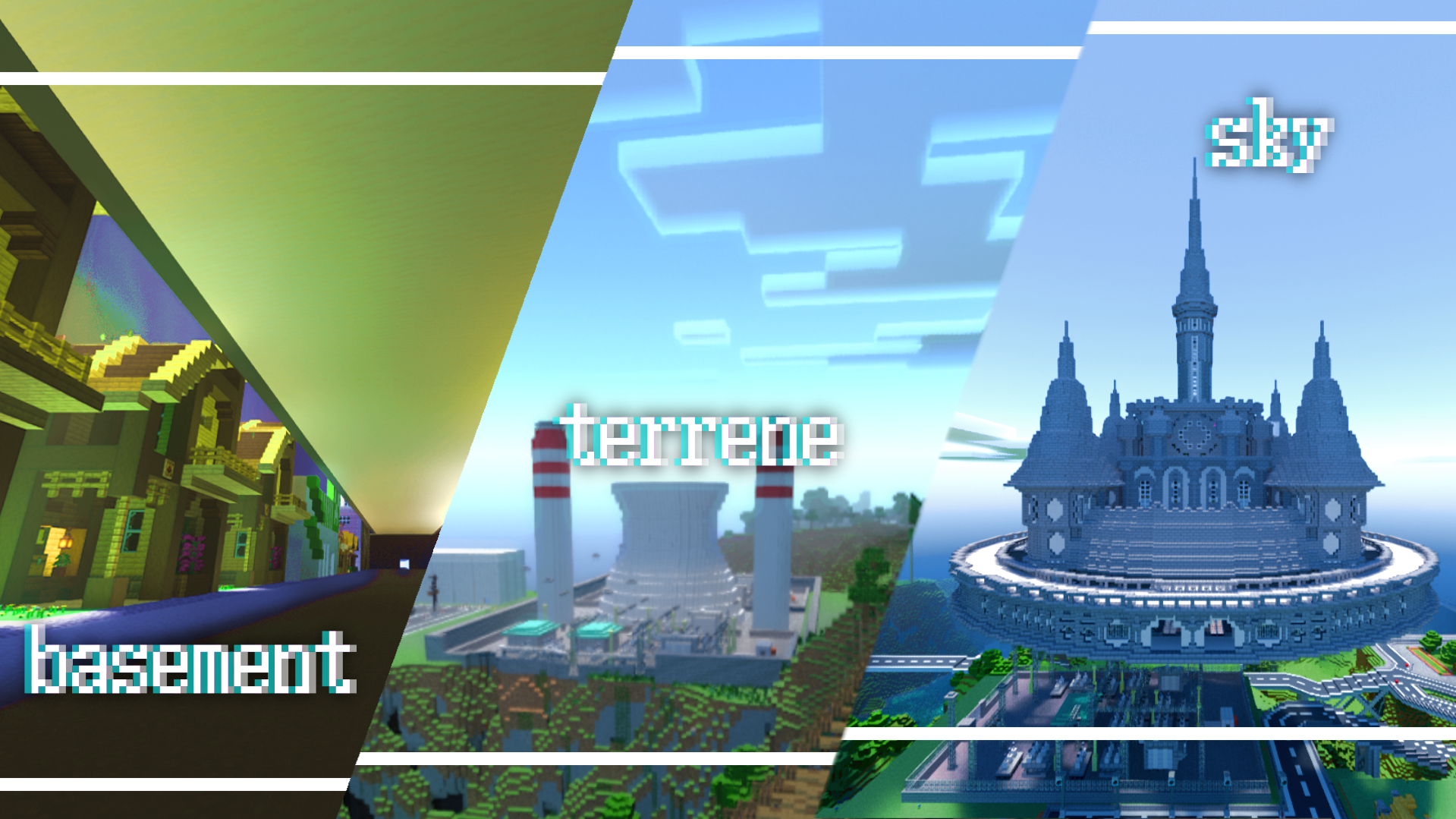

この街は空、地上、地下という3層にそれぞれ役割を持った拠点があります。

地上の街ではバリアフリーの施設で誰もが安全に暮らすことができます。一方で地震や津波のような災害が起きると、ストラクチャーブロックを用いた「街格納システム」で地下の格納庫に収納する機能を備えており、街ごと避難することができます。

地下は格納庫の他、長期間の避難でもQoLを維持して暮らすことができる地下シェルターを作りました。シェルター内でも買い物ができたり、公園や病院も完備しています。

これらの設備の電力は、滝の水力発電施設や火力発電所で賄っていますが、災害時には発電が困難になります。それを解決するのが空の拠点です。地上の災害に強い空の拠点では太陽光発電と落雷発電で安全を守っています。

SDGs17の目標「⑦エネルギーをみんなに そしてクリーンに」を達成し、災害に負けず地球と共に長く生きていける街を作りました。

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

東京消防庁消防防災資料センターへ見学に行き、実際に使われた消防車や街づくりの工夫、防災の仕組みについて調べ、火災や災害への備えの重要性を学びました。

さらに、帰還者たちの記憶ミュージアムへ見学に行き、戦争から帰還した人々の証言や写真、手紙などの資料を通して、当時の暮らしや戦争体験の記録を調べました。

このような学びから、非常時や避難時にはどのようなことが大変で、どのような支援や施設があると安心するのかをみんなで考え、災害時にも応用できないか、そしてマインクラフトの世界にどのように落とし込めるかを話し合いました。

また、災害資料館などの施設を作る際にはインターネットを使って、それぞれの建物にどのような工夫があるかを検索、こうして得た内容を整理し、一枚のホワイトボードにまとめて情報を共有しながら作業を進めました。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

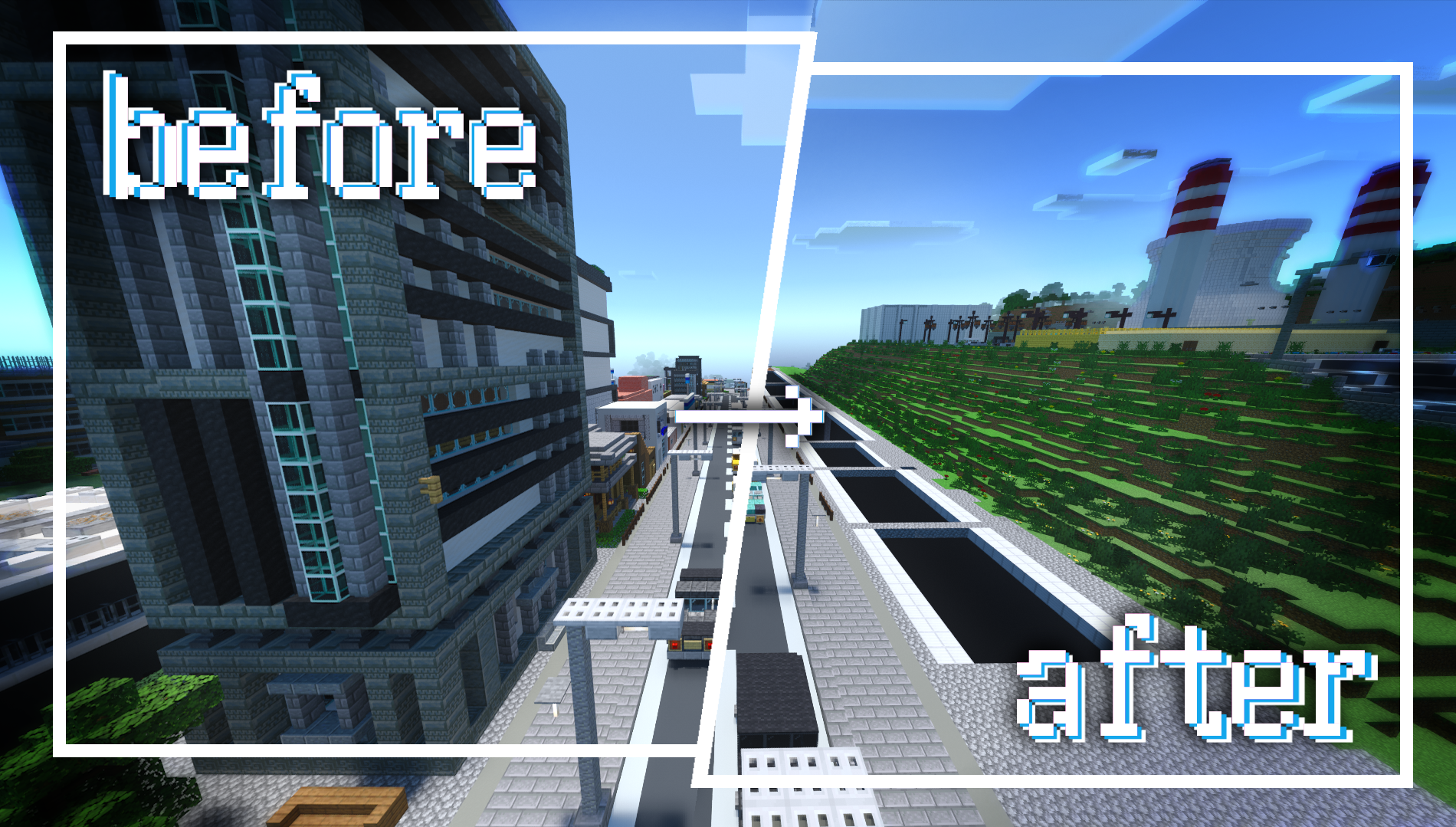

今回の作品では、ストラクチャーブロックとコマンドブロックを用いた「街格納システム」を設計しました。災害時には建物が地下に格納・展開され、街ごと安全に避難ができる仕組みを作りました。

また、各施設では自動扉のエレベーターが設置されており、扉の開閉がスムーズになるよう回路やタイミングを工夫し、試行錯誤の末に完成させました。

また、防災センターで学んだ煙や火、水を使った訓練、地震体験をゲーム内で表現しました。

現実の体験を真似るだけではなく、ゲームならではの防災の大切さを伝える街づくりを目指しました。

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

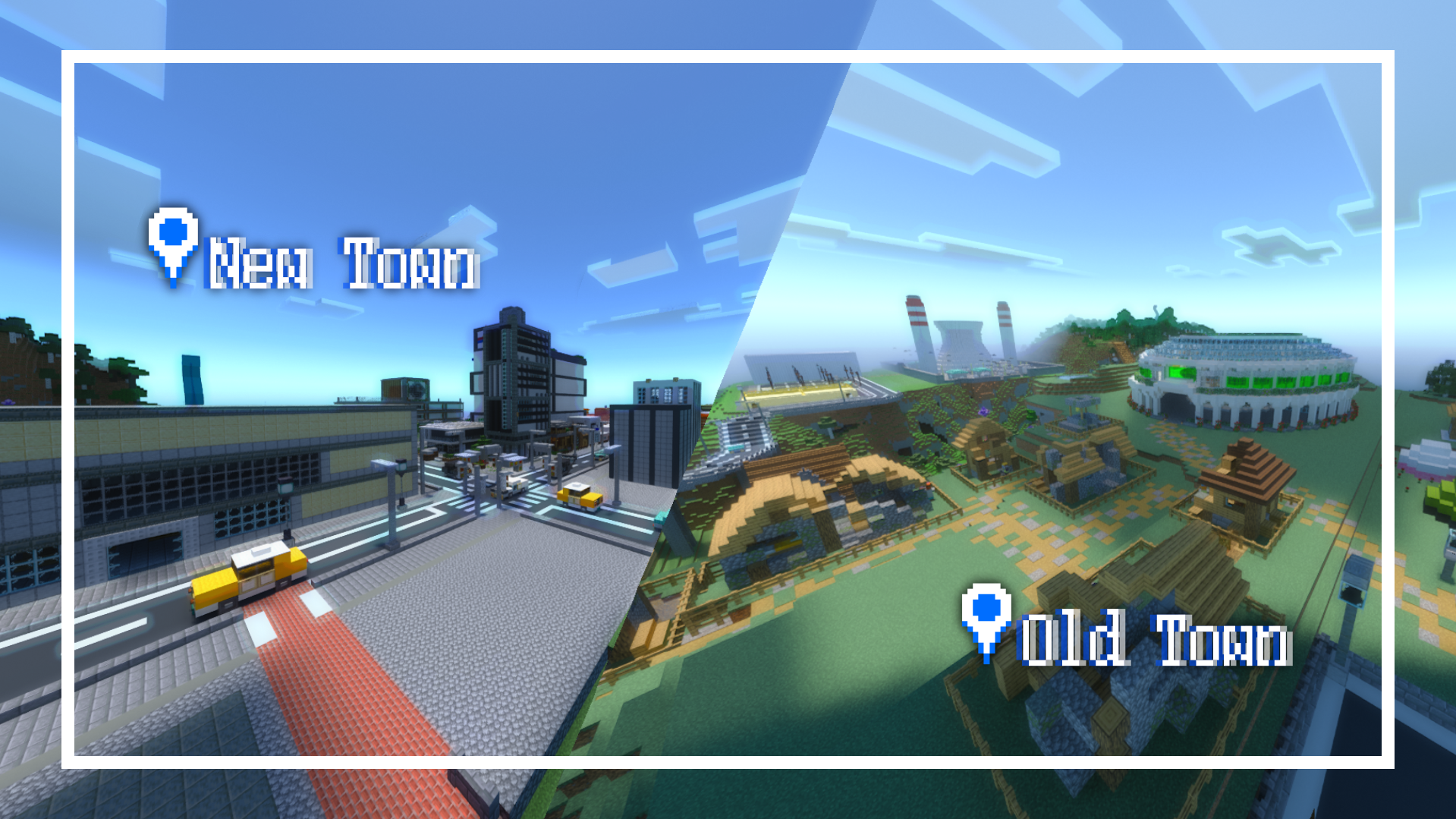

まず、災害で大きな被害を受けた都市が復興していく様子を表現するというコンセプトを決めました。

様々な災害に対応できる街を考え、地下・地上・空の三層構造とするアイデアがうまれ、それぞれに役割を持たせることにしました。

地下は地震や竜巻に強く、防災時には避難所として使うことができます。

地上は生活や食料を支える場とすると同時に、かつて災害にあった街並みをあえて資料と研究施設として残すことで、災害への対策を考える場にもなっています。防災センターも町に組み込み、煙の訓練や火の消火訓練、地震体験を再現しています。

空のエリアは津波や地震に強く、避雷針を備えて落雷への対策を工夫しました。

弱点を補い合う町を段階的に作る方針を立て、これらをオンライン上で小まめに連絡をとったり、ホワイトボードを使ってアイデアを出し合うことで、全体像をイメージしてから一つずつ制作を進めました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

この街では過去に大きな災害があり、致命的な被害を受けました。そのため、復興された街では二度とこのようなことを繰り返さないようにするため、あらゆる災害に対応できる街を目指しました。

それでも起こってしまう災害に対しては、街全体を格納することで、安全な避難と早期の復興が可能になっています。

これは、SDGs17の目標にある「⑪住み続けられるまちづくりを」から着想を得た私たちなりの持続可能なまちの姿のひとつです。

また、被害を受けた旧市街はあえて残し、かつての被災とその被害者を風化させず、災害資料館と防災への研究にも役立てています。

これにより、物理的なレジリエンスだけでなく、精神的なレジリエンスの達成も目指す、過去から学び、未来に活きる街を表現しました。