応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

秋田市のプログラミング教室からの参加です。放課後マインクラフト部でチームを組みました。

チームメンバー

6名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

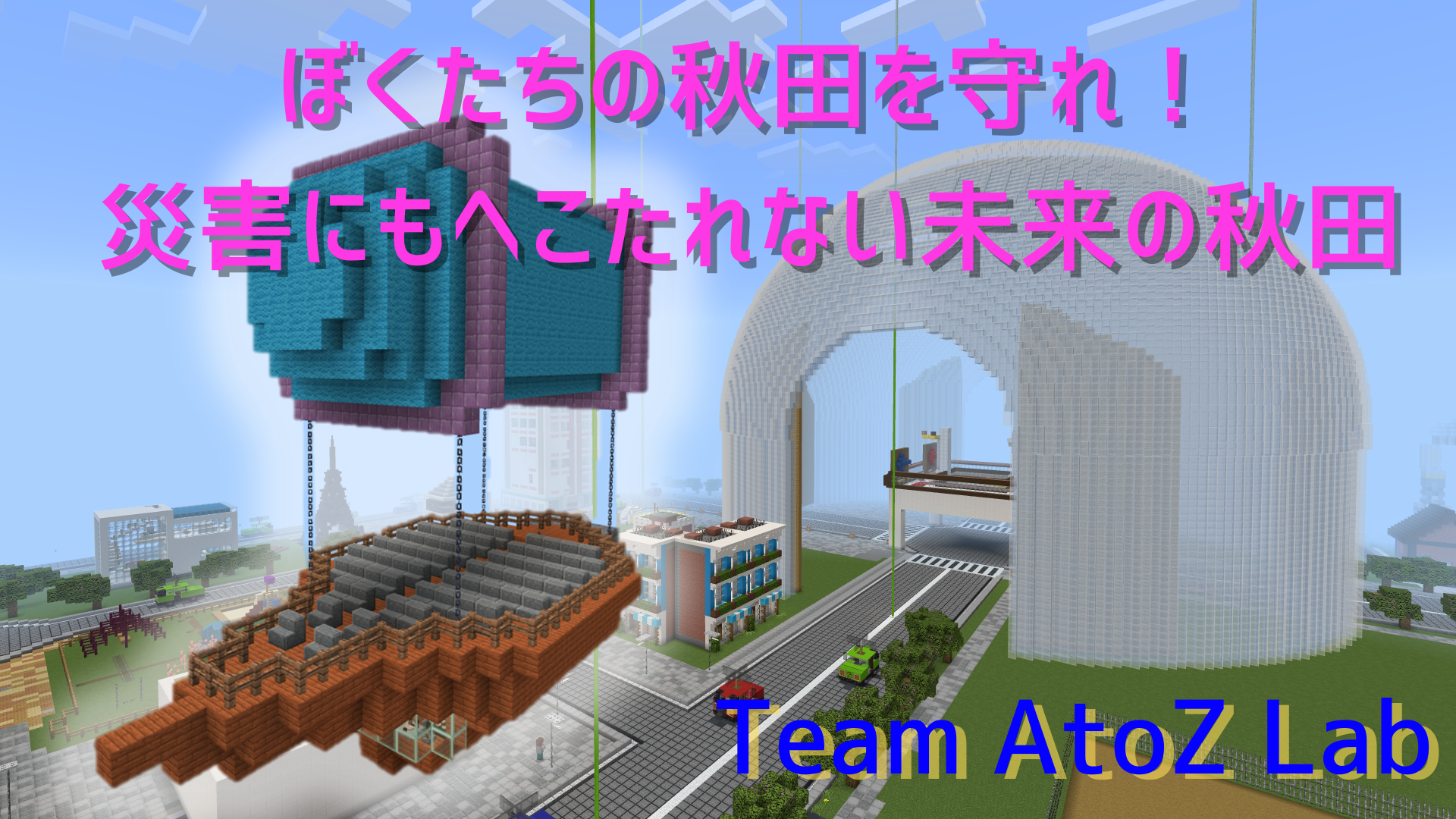

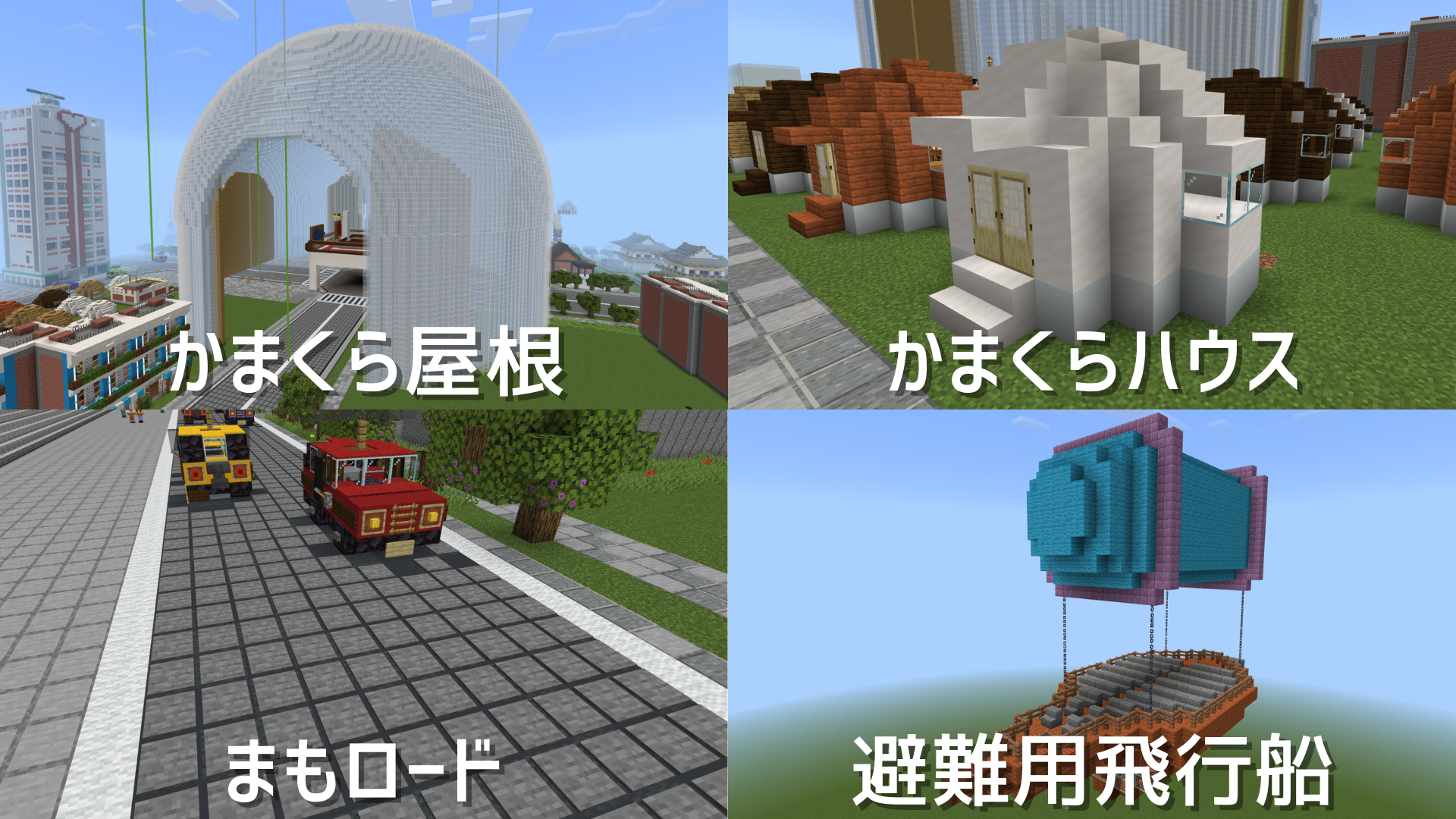

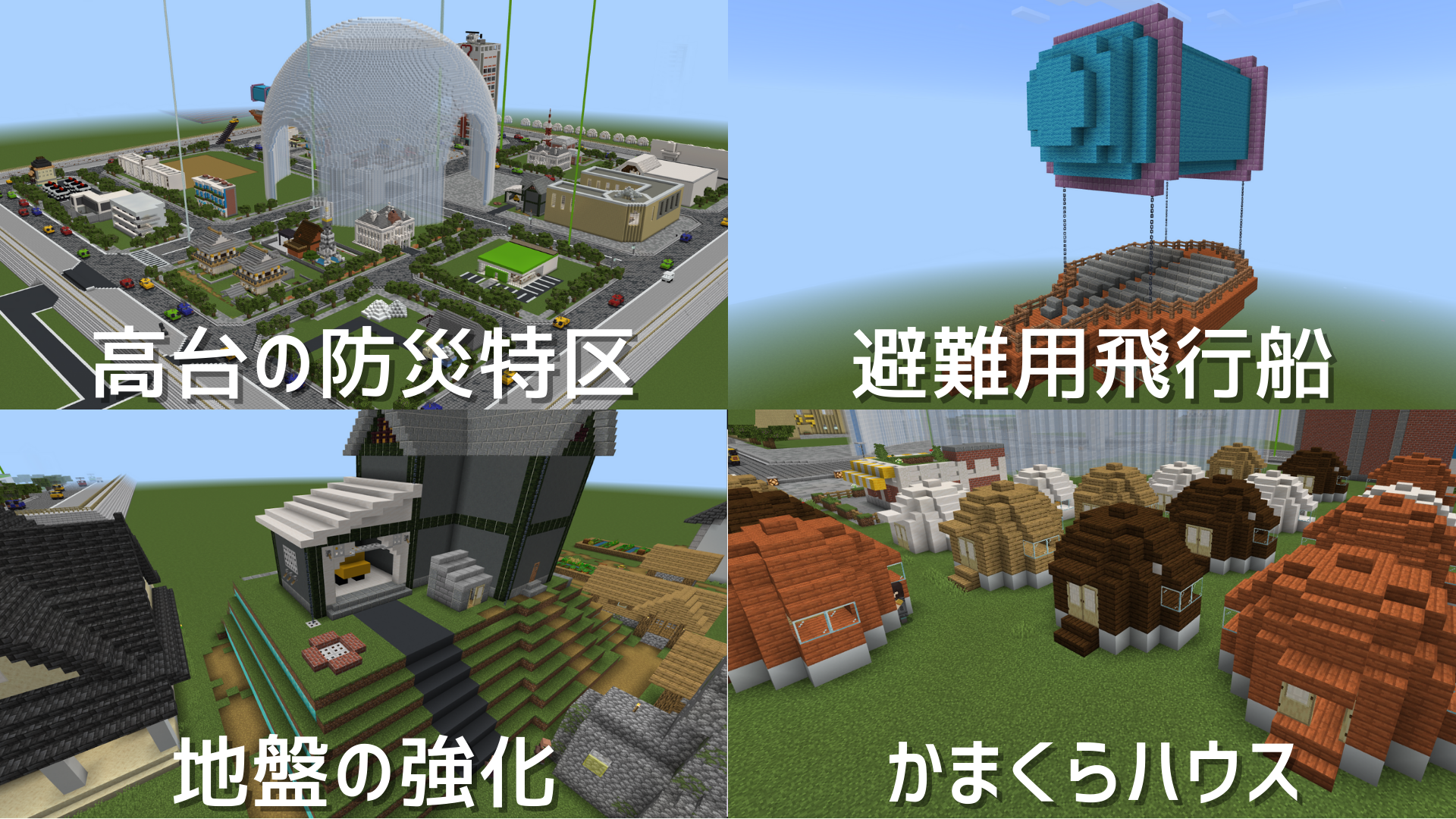

まちの中心地にある防災屋根「かまくら屋根」や宿泊施設兼仮設住宅の「かまくらハウス」です。秋田が誇るかまくら文化を防災のシンボルとしました。かまくら型の丸い家は実在し、地震に強く、建築の工期も短いことから、もっと広まってほしいという思いを込めてたくさん作りました。かまくら屋根は、プログラミングで数日かけてやっと完成したと思ったらなぜかデータが消えてしまい、非常に苦労しました。また、振動で発電する「まもロード」も、圧電素子に見立てた感圧板をみんなで並べまくったので、ぜひ歩いてみてほしいです。市役所内の防災対策本部から遠隔で避難誘導のビーコンを光らせることもできます。災害時に人々を空から安全に運んでくる飛行船も、デザインはもちろん、実際に動くように作ったのでぜひ注目してほしいです。

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

地元秋田にどんな災害が多いのか知るために、まずは秋田市がウェブサイトで公表しているデータを調べました。頻繁に被害が出ていると知った大雨災害についてもっと知りたくなり、本やネットで各自調べたことを共有し、「田んぼダム」や「雨庭」のアイディアを得ました。その後、秋田で実際にどんな取り組みが行われているか知る必要性を感じ、メンバー全員で市役所を訪れ、防災安全対策課の方にお話を聞いたり質問に答えてもらったりしました。また、防災学習館で色々な災害のシミュレーションを体験して防災のイメージを膨らませたり、浄水場、水の学習館を訪れて水の利用や管理の仕方について学んできたメンバーもいました。それらの体験や学んで得た知識から、「まちの高台に主要施設をまとめ、その区画全体を避難エリアにするアイディア」が生まれ、「かまくらハウス」「まもロード」「耐震性貯水槽」など実現できそうな構造物に反映することができました。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

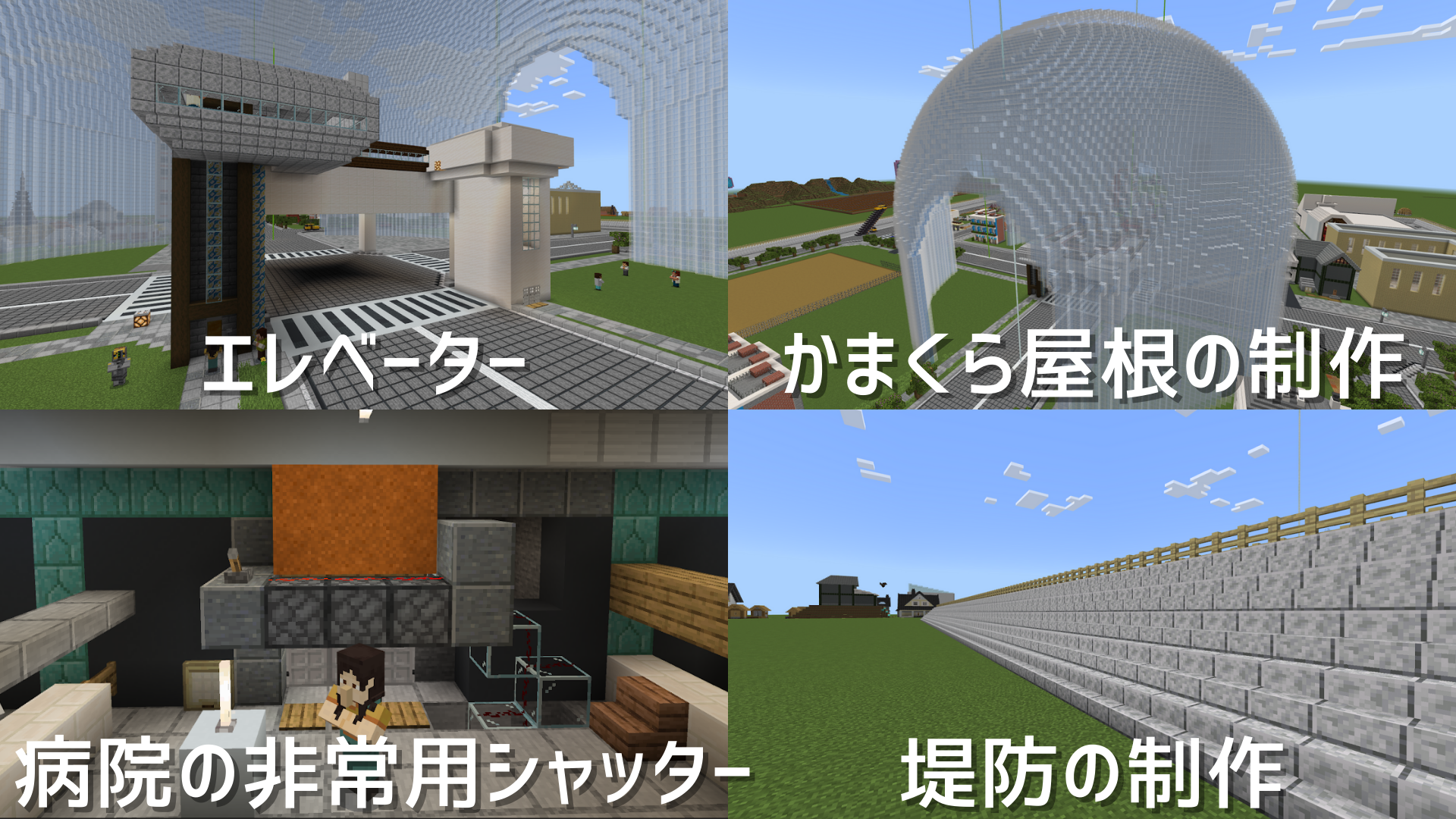

プログラミングは、まずは飛行船の航行プログラムで、離陸から飛行、着陸までの一連の動作ができるようにしました。また、災害発生時に備え、対策本部からの遠隔操作によって安全な避難ルートをビーコンの光で示す誘導システムもプログラムしました。建築では、「かまくら屋根」や避難エリアを囲む堤防、田んぼの造成など、主に巨大建築をプログラミングで作りました。レッドストーンについては、実用性を重視した以下の三つの装置内で使用しました。飛行船発着場の昇降エレベーター、流域治水を目的とした地下水路ゲートの開閉機構、そして病院入口に緊急時用の防災シャッターです。

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

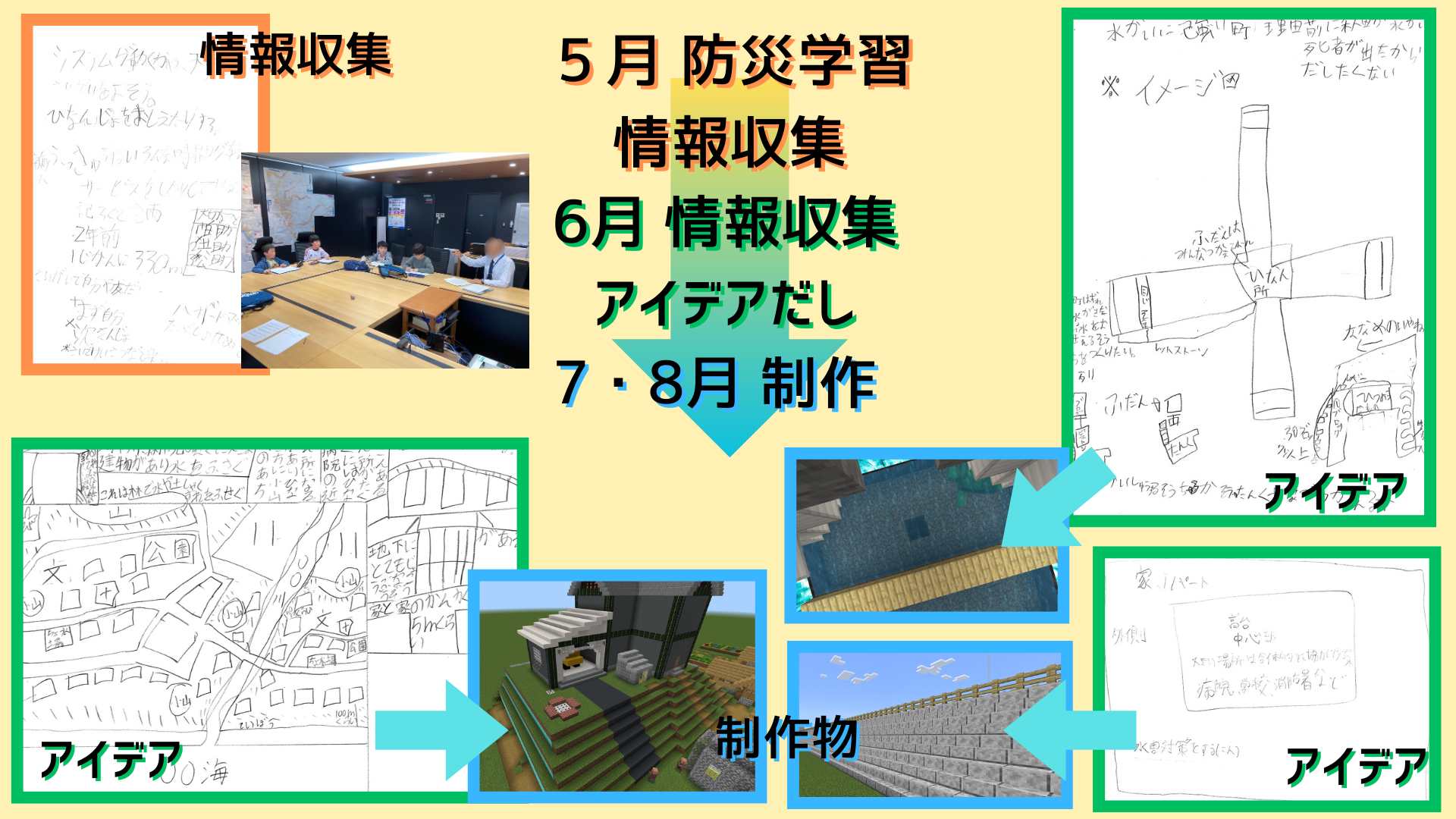

週一で集まり、5月中は主に「テーマについて学ぶ」と「アイディア出し」を行う予定でしたが、急きょ「市役所防災安全対策課訪問」もできることになり、自分たちの質問をまとめたり、質問のために本やインターネットで特に大雨防災について学びました。6月からは「まちや家の大雨対策」と「人命を守る対策」についてアイディアを出しつつ、少しずつ建築を始めましたが、この時点ではまだ「雨庭」や「田んぼダム」、「高台に逃げる」などのアイディアしか浮かんでこず、各自もっと勉強しようということになりました。夏休み中に施設訪問やイベントの体験を通して「まもロード」や「飛行船」「長期避難所にもなる図書館」「備蓄庫つきコンビニ」などのアイディアがまとまり始め、8月はそれらをひたすら作る計画で対面やオンラインで集まる数、作業時間を増やしました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

防災特区の高台エリア全体が避難所として機能し、人やまちを守っています。「かまくら屋根」は、地震や大雪にも強く、災害時に色々な地区から人々が「飛行船」で最初に避難してくる場所です。「まもロード」は、車や人が踏むことで発電、蓄電します。停電の際は予備電源として機能し、対策本部からの遠隔操作でビーコンを光らせ、安全な避難ルートを知らせます。高台エリアの病院や老人福祉施設は、避難行動が困難な人が優先で利用しています。学校や市役所、市営の備蓄庫兼コンビニ、避難所として長期滞在も可能な図書館など、主要な施設が集約しています。地盤や建物に使われているダイヤモンドは、工場で二酸化炭素を圧縮して人工的に精製しています。低いエリアでは田んぼを川の近くに集め、普段は川が水源になり、大雨の際は田んぼがダムとして機能します。各家には雨庭が備えられ、地下の貯水槽に水を流すことで洪水を防ぎます。