応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

愛知県小牧市にあるプログラミング教室エンカレッジ桃花台に通う少学1年生から高校2年生までのチームです。 去年に続いて2度目の参加です。去年できなかったことを今年はしっかりやって、よい作品を作るためにみんな張り切っています。

チームメンバー

11名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

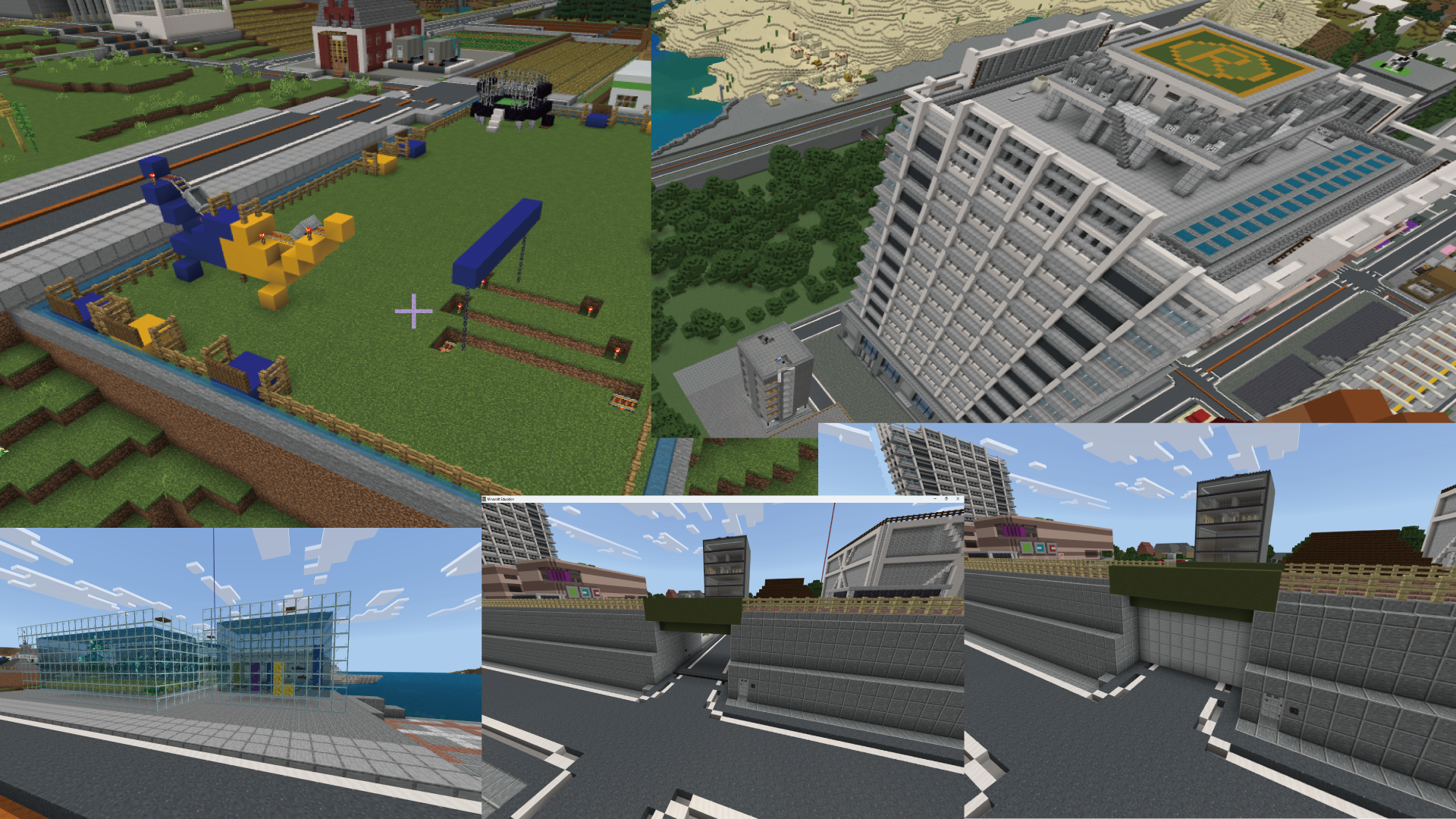

この防災センターは、自然の地形を活かして建設されています。世界には自然の地形を利用した遺跡が数多く残されており、その強靭さを参考に、長く存続できる施設を目指しました。さらに、アリの巣が豪雨に耐えられる理由を調べ、通路をU字型にし排水溝を設けて部屋を水から守る仕組みを取り入れました。また、センターには人工の滝を利用した水車を備え、自家発電を行います。近くには循環型のトイレも設置し、災害時にも清潔で安心して使用できるようにしました。加えて、防災ヘリや農場を備え、食料の確保にも対応しています。さらに、防災センターと町を専用鉄道で結ぶことで、迅速かつ安全な避難を可能にしました。自然と生き物の知恵、そして工夫を融合させた、未来の防災拠点です。

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

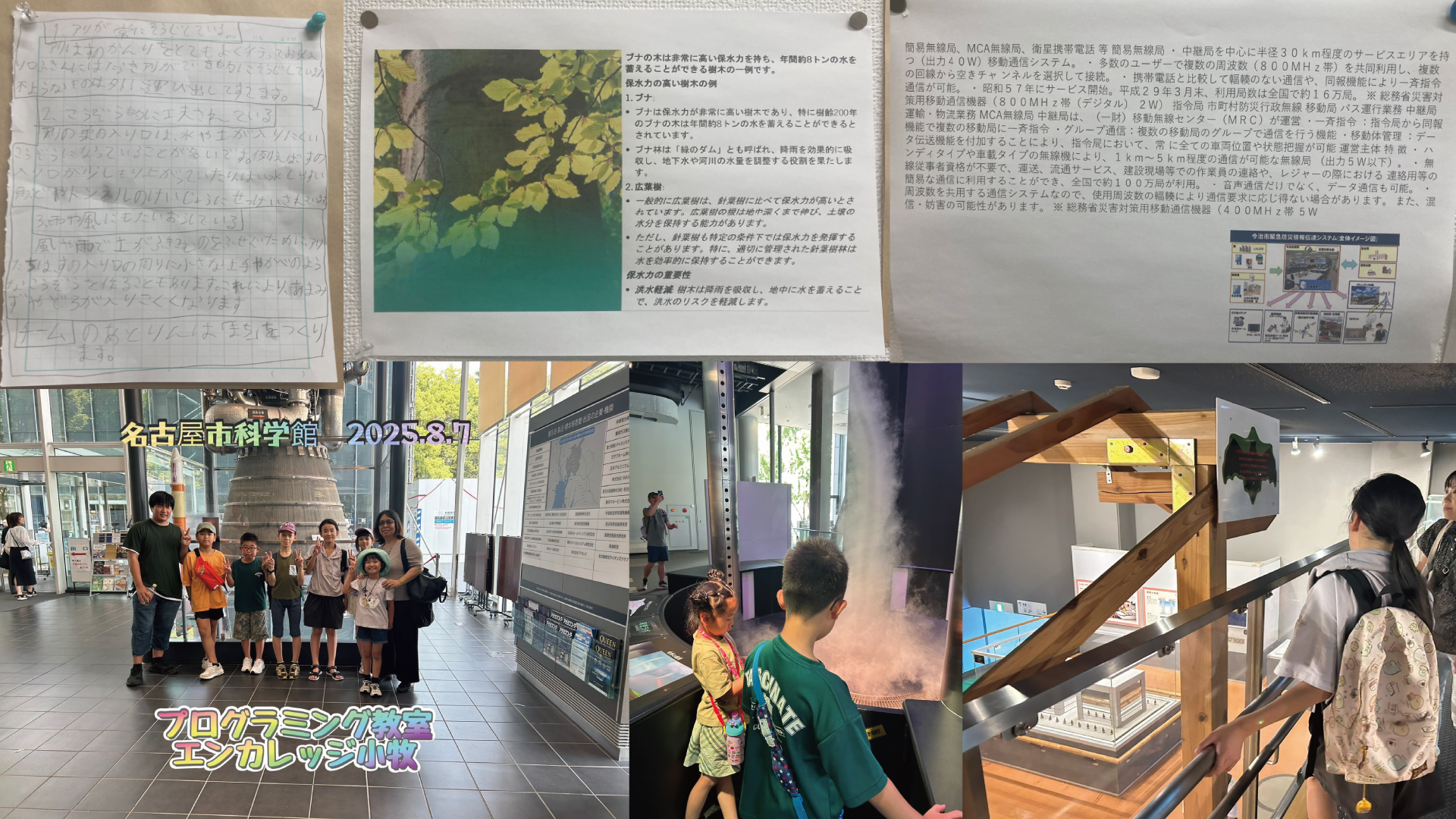

私たちは防災の工夫を学ぶために、名古屋市科学館へ行きました。そこでは、竜巻や雷の仕組みを体験し、自然災害の怖さと備えの大切さを実感しました。また、生き物が自然の中でどのように身を守り、巣をつくっているのかをインターネットでも調べ、それぞれがまとめました。たとえば、アリが通路を工夫して水から巣を守っていることや、鳥が空へ飛び立つことで災害を避けていることなど、生き物には多くの知恵があるとわかりました。さらに、水をよく吸収する木についても調べ、防災に役立つ可能性を学びました。災害が起きたときに人が困ること、たとえば食料や水の不足、避難所の清潔さの問題なども考えました。こうした調べ学習を通して、生き物の知恵と科学的な学びを合わせて、私たちのまちづくりにいかしています。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

水族館は学年の低い子たちが、一人ひとつずつブロックエディターを使って挑戦しました。自分で考えて形にすることで達成感を得ながら、作品全体に参加できるよう工夫しました。遊園地の遊具は回路を組み込み、実際に動くように作りました。見て楽しむだけでなく、操作して遊べる仕組みを取り入れたことで、普段のにぎわいを感じられるようになっています。さらに、高齢者施設はエリア外でコマンドを活用し、パーツを作りながら組み立てました。複雑な建物を工夫して効率的に仕上げることができました。また、線路は単なる移動手段ではなく、防波堤の役割も果たします。水門を閉じれば高波などの水害を防げる仕組みになっていて、災害時にも安心です。このように遊びや学びを取り入れながら、防災を意識したまちづくりを表現しました。

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

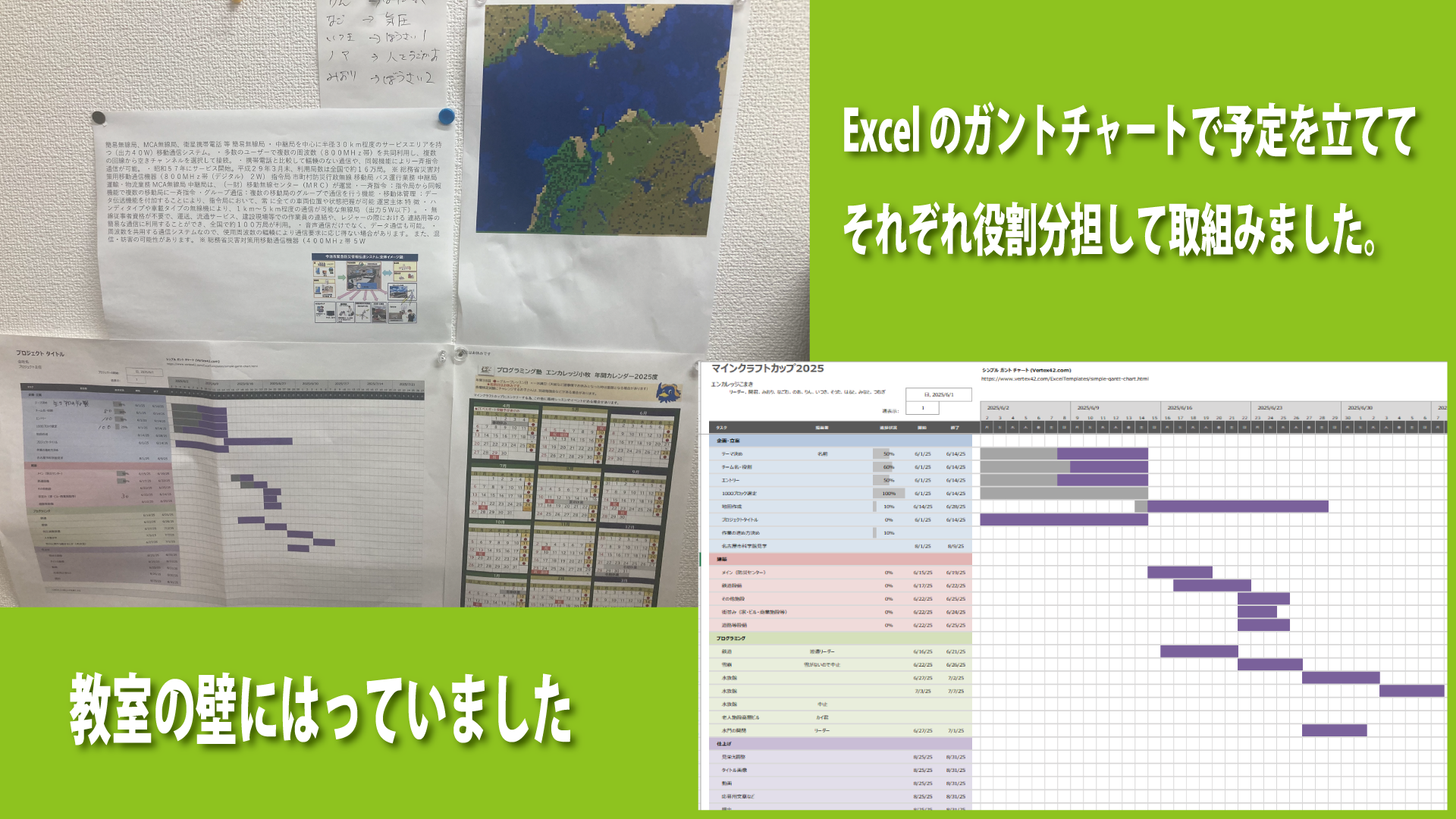

私たちはまず会議を開き、役割分担を決めました。その後、Excelでガントチャートを作り、予定と進捗を記入して教室の壁に貼り出し、いつでも全員が確認できるようにしました。選んだ地域の地図には計画を書き込み、どこに何をつくるかを話し合いながら進めていきました。日々の活動では、メンバーがそれぞれの家からLINEなどを使ってコードを共有し、オンラインでつながりながら共同で建築を行いました。進める中で困ったことはすぐに相談し合い、改善していきました。最後の教室の日には、いつもより早い時間に集まり、4時間以上かけて仕上げに取り組みました。この3か月間で協力し合う中で、チームの絆は深まり、仲間としての信頼も大きく育ちました。予定を立て、工夫しながら実行することで、充実した活動になりました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

私たちは「未曽有の災害に備える」というテーマをもとに、防災を中心にしたまちづくりを考えました。大きな建物には避難できるスペースを設け、どんな災害にも対応できるよう工夫しました。チームは小学2年生から高校生まで年齢に差がありましたが、みんなが意見を出し合い、調べ、協力しながら形にしていきました。普段から助け合い仲良くなることは、災害時にこそ大切だと感じ、それを表現にも取り入れました。また、防災のための施設であっても、日常では楽しめるように工夫しました。グランピング場は非常時には仮設住宅に、豪華客船は避難施設に、水族館は食料の確保に役立つようにしました。普段と災害時の両方に役立つ施設を作ることで、「楽しさ」と「生き抜く力」を合わせたまちを表現しました。