応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

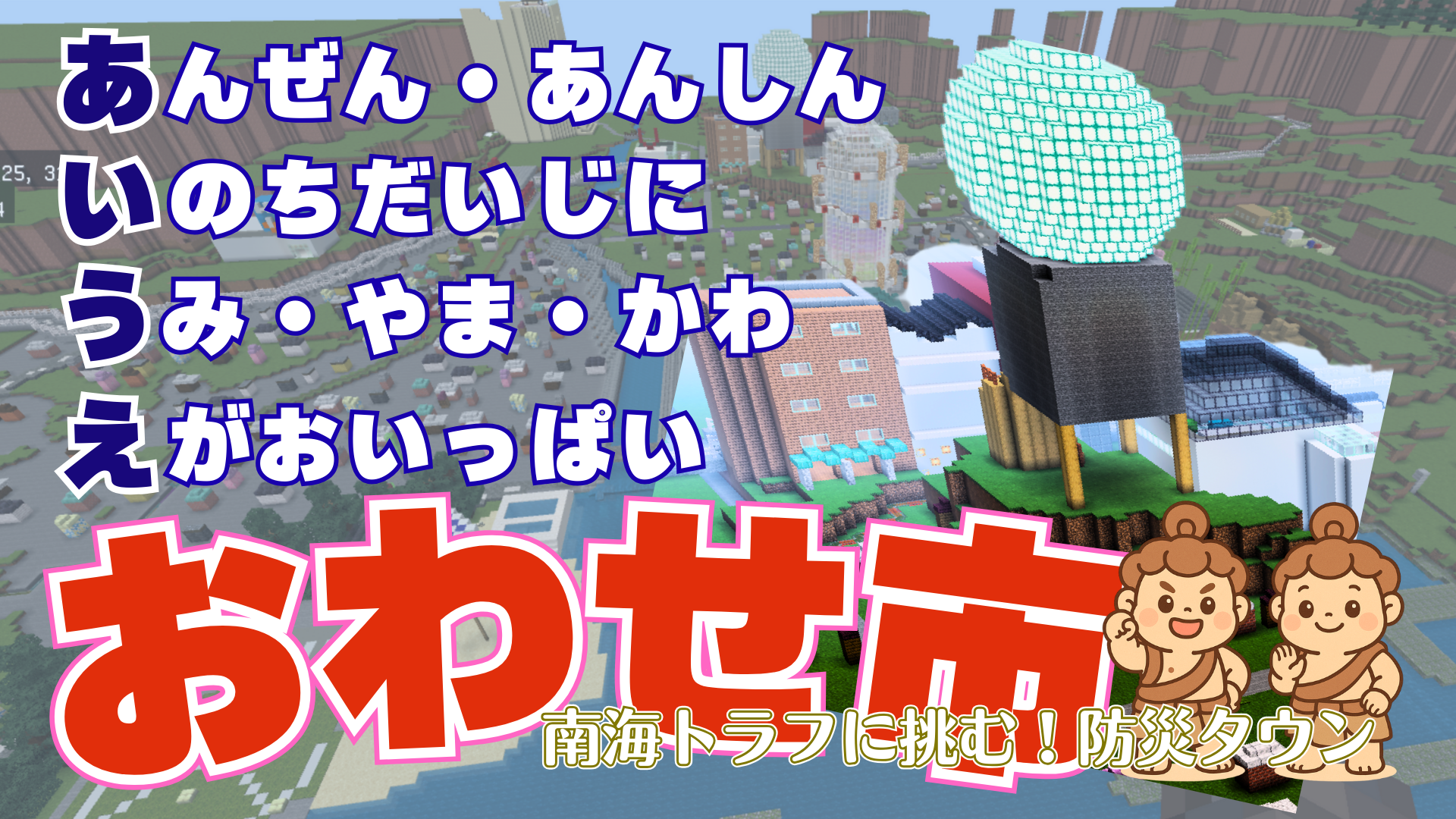

三重県尾鷲市に住む小5、小2の二つの兄弟ご近所さんで結成されたグループ。 尾鷲市では、南海トラフ地震が起こるとかつて40M級の津波が来ると言われていました。毎月の避難訓練は『津波てんでんこ』。とにかく本気で走って高いところに逃げます。 そんな街に住む私たちが自分の足で集めた情報とそれを元にしたアイディアを使って、自分たちの理想の「おわせ市×レジリエンス×災害に強い街」を作りました。

チームメンバー

4名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

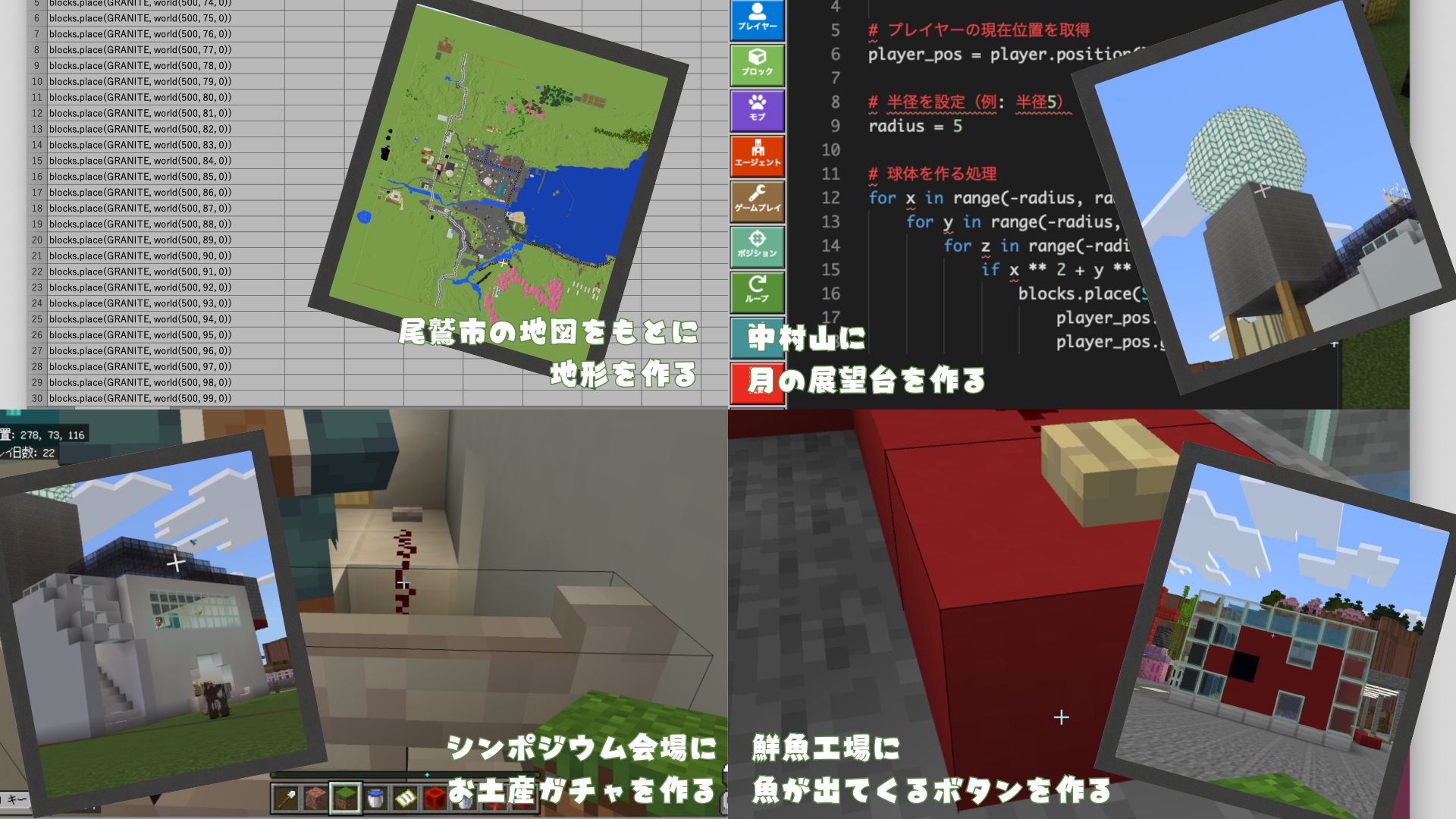

まずは、尾鷲のまちを地形もふくめて再現したところです。

地形にあわせて道路や川を作り、主要な建物を配置しました。

そこに、“こんな仕組みや建物があったらいいな“を増やしていきました。

新しく作る建物は、「ここは低いから避難タワーが必要だよね」「昔、ここには瀬木山という山があったらしい」「お年寄りも避難できるかな?」と、私たちが実際に住んでいるまちをベースにアイディア出していきました。

アイディアを出す際に大事にしたことは、「みんなが避難できること」、「みんなで話し合う場所があること」、「恵まれた自然や地形をいかすこと」「ユーモアがあること」、「癒しがあること」

作品には、みんなが助かるための工夫、ユーモアや癒しをたくさんちりばめています。

さあ、何個見つけてもらえるでしょうか?

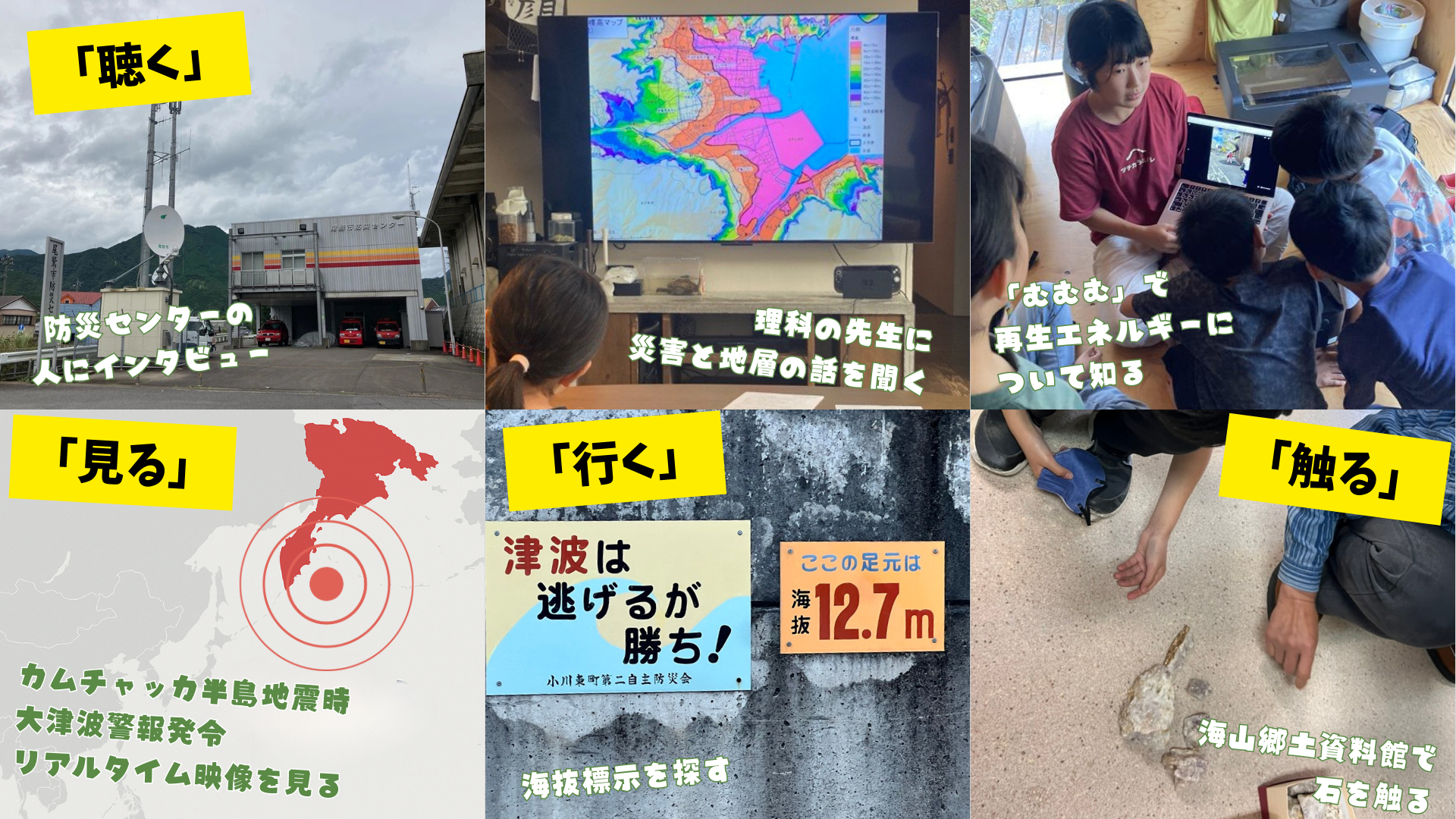

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

まず、尾鷲市で過去にどんな災害があり、どんな想定や対策があるかを知るため、市役所の防災センターで資料をもらい、職員の方からお話を聞きました。その翌日、カムチャッカ半島を震源とする地震で尾鷲市に大津波警報が発令され、津波の様子をYouTubeで見て怖さを実感しました。尾鷲ならではの地形を生かした災害対策を考えるため、理科の先生に地震のメカニズムや尾鷲の地層について教えていただき、郷土資料館では本物の岩石に触れました。さらに災害時の発電には自然エネルギーを活用したいと思い、自然エネルギーを使った運営を行う「むむむ。」でデンマークの発電やまちづくりについても学びました。また、旅行先の博物館では、新しいエネルギーである振動発電についても知ることができました。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

まず地形づくりではMakeCodeを利用しました。Excelに座標を出し、その数値をもとに、場所ごとに何段のブロックを積むかを決め、花崗岩で表現しました。花崗岩は尾鷲の地盤をつくる岩石の種類で、地域らしさを出す工夫です。また、街の仕掛けづくりにはレッドストーンを活用しました。シンポジウム会場にはガチャを設置したり、鮮魚加工会社の建物には動きのある仕掛けを加えたりと、作品を楽しく体験できる要素を盛り込みました。npcを使って市長や市民を呼び出したりしました。その他にも、作った施設にはたくさんのギミックがあり、それらはレッドストーンを使って作りました。

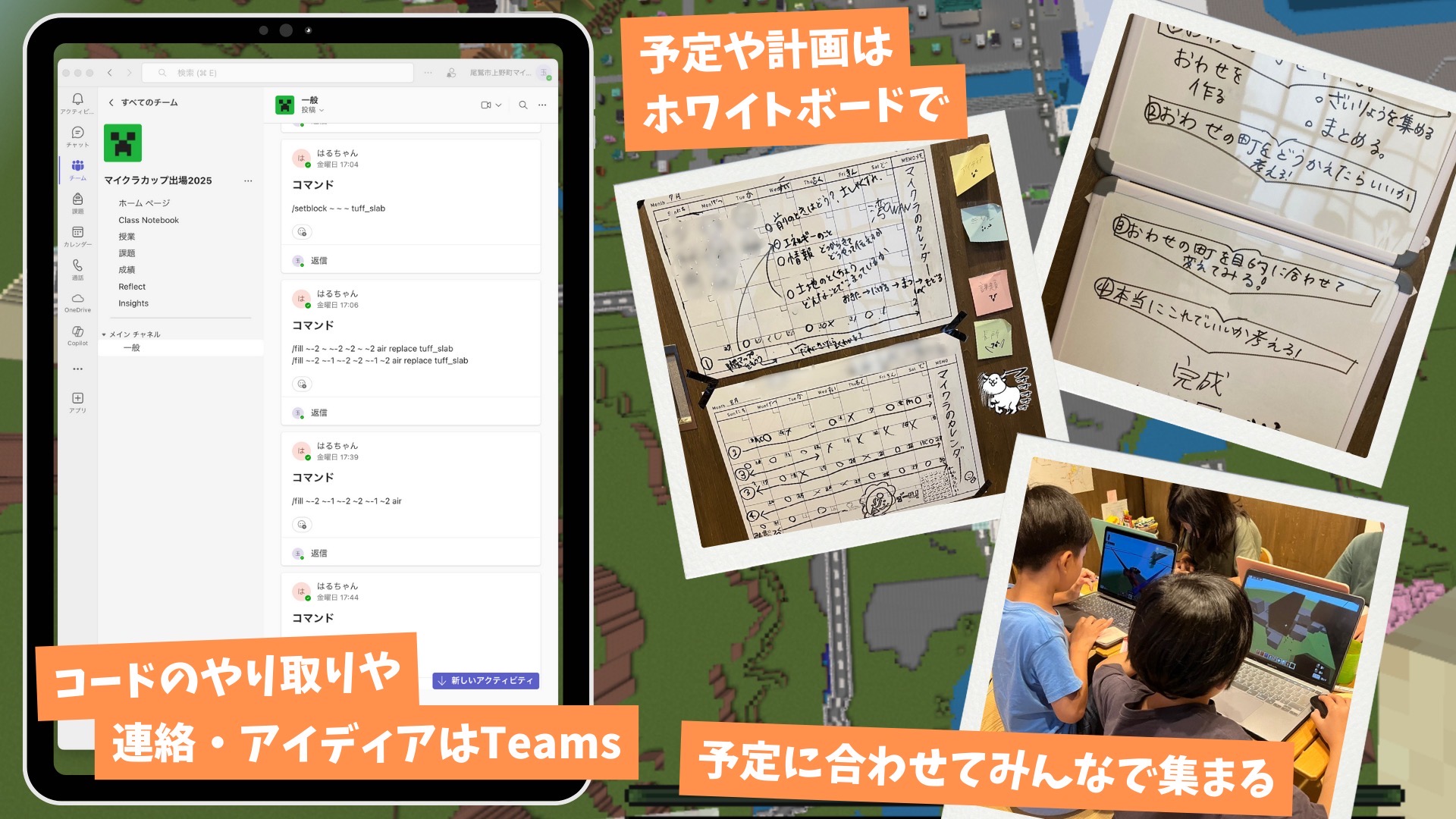

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

夏休みの約1か月間が制作期間でした。おもちゃ部屋改め「マイクラべや」に、午後1時~5時までほとんど毎日集まり制作を進めました。

まずテーマを決め、フェーズごとにどんなことをしていけばいいか相談しながら決めました。第1週目は・・第2週目は・・第3週目は・・・最終週は・・・とホワイトボードに整理し共有しました。また、基本的な集合日時は決めていたものの、日程変更や帰ってから思いついたアイディア、コードを共有するため、Teamsを利用しました。

とはいえ、なかなか計画どおりには進まず、、、最後は追い込みで頑張りました!

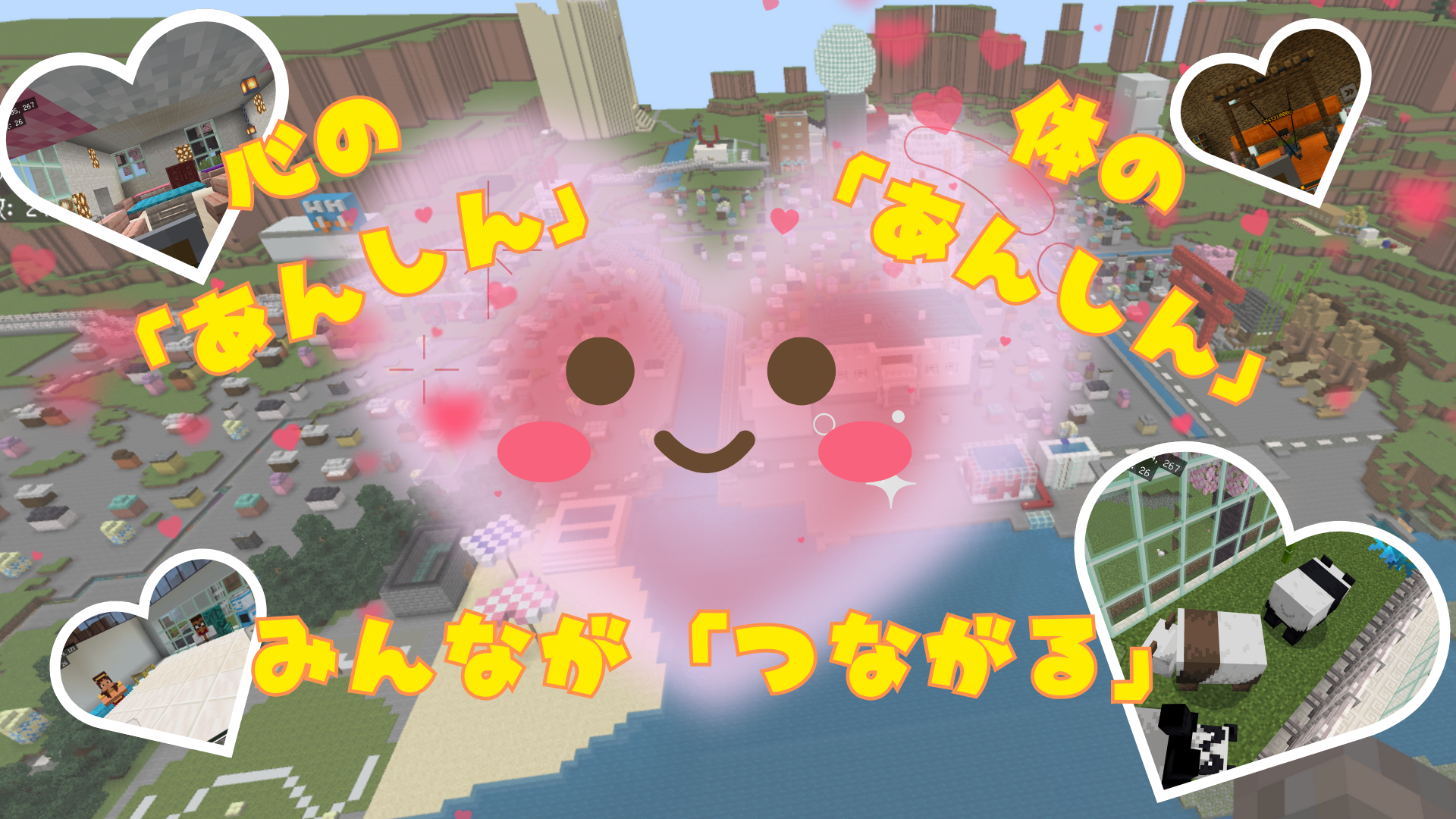

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

「レジリエンスを備えたまち」に必要だと私たちが考えたのは、①みんなが助かること、②助かった人が希望をもって生活を取り戻せること、の二つです。お年寄りも若い人も、誰一人取り残さず助かるまち。そしてつらいことがあっても、休んだり楽しんだり、つながりながら回復できるまちを目指しました。まずは設備です。砂防ダムにトラップドアをつけて土砂が少しずつ流れ出すようにし、重みで壊れない工夫をしました。安全な場所には楽しみをプラスしたシェルターを作りました。次に避難です。海に近い低地に住む人、特にお年寄りは高い場所へ逃げにくいため、海辺に「レインボータワー」を建て、最上階へワープできるようにしました。それでもつらい気持ちはゼロにはなりません。そんなときは猫カフェで癒され、ブランコやトランポリンで笑って、人や動物、自然やAI!みんなとつながりながら回復できるまちを考えました。