応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

3人とも岡山市立津島小学校の6年です。マイクラをきっかけに関係が深まりました。 チーム名のLNKはそれぞれの名前の頭文字です。 LukeはMakeCodeを勉強しました。Naottyoは得意のコマンドを活かしました。Koyaは建築を頑張りました。 また、作品名の「LNK」のLはLegacy(受けつがれたもの)、NはNavigate(道を切り開き)、KはKeep going(前進し続ける)を表しています。

チームメンバー

3名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

注目してほしい所は、3つあります。3人それぞれのこだわりが詰まっているからです。

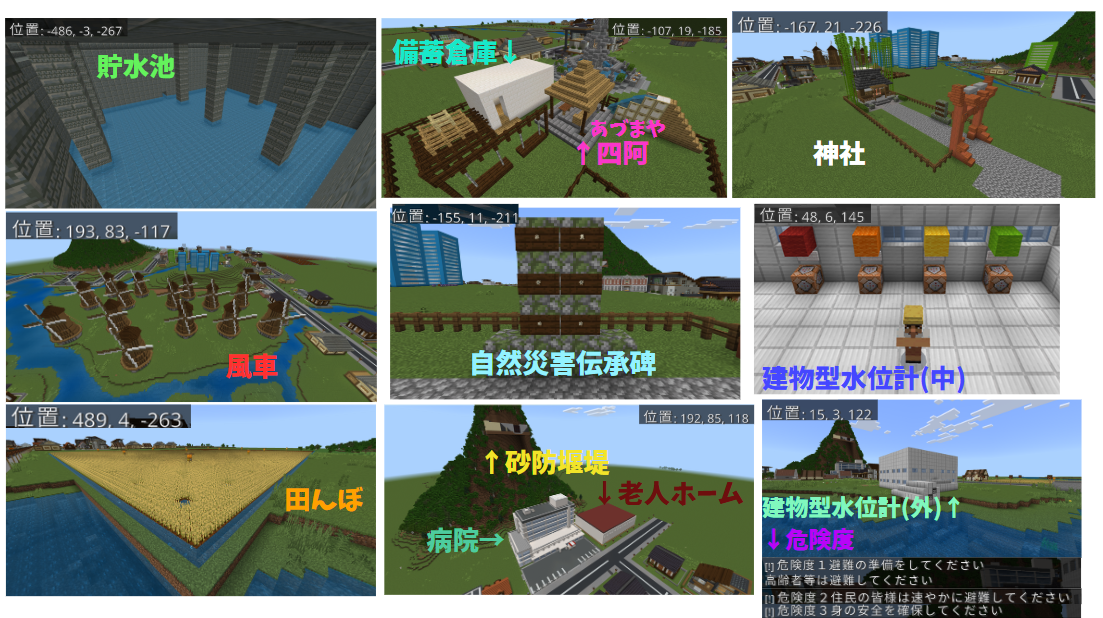

1つ目は風車です。レッドストーンを使い小麦やトウモロコシ等の穀物を石臼で挽けるようにしました。また、風車はSDGsで掲げるクリーンエネルギーであり、災害時にもエネルギーを供給し壊れても環境への影響が少ないです。

2つ目は建物型水位計です。レッドストーンを使い、水位上昇を感知するとコマンドブロックが作動して、危険度と警告文が流れ避難に関する情報をいち早く届けるシステムを作りました。

3つ目はスタジアムの地下に作った雨水貯水池です。台風やゲリラ豪雨等、排水が追いつかない時に住宅等への浸水を防ぐため一時的に貯めて置く施設です。貯めた雨水は、渇水の時に飲料水や農業用水にも利用できます。スタジアムでサッカーなどのプロスポーツが行われることで、町が活気づき復興が進みます。水は公園や噴水等憩いの場所にも活用できます。

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

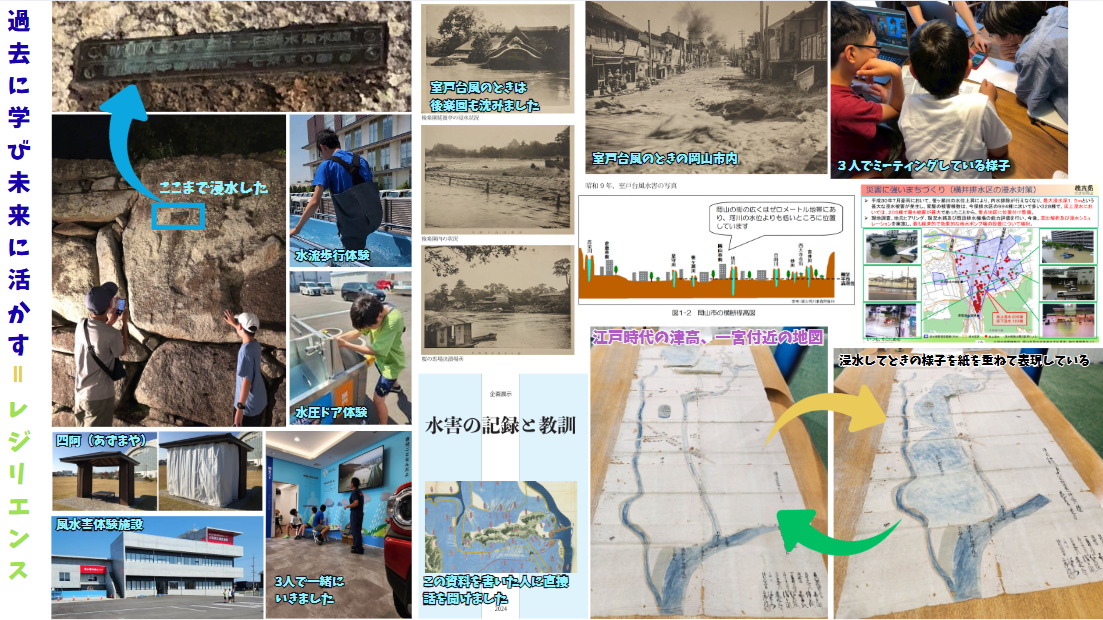

「岡山市は災害の少ないところ」と言われることがあります。でも2018年の西日本豪雨で僕たちの住んでいる津島地域も浸水し、学校が休みになり公民館や老人ホームなどに避難した人もいました。小学校の裏山にその時崩れた跡があり、今も見ることができます。隣の津高地域でも同じように被害があり、資料で調べると江戸時代にも同じような災害があったようです。市立図書館で専門の人に当時の被害の地図や文献など見せてもらい、同じ場所で同じような水害が繰り返したことを聞くことができました。1934年に浸水した水位を示す岡山城の自然災害伝承碑も見に行きました。止水板などの防災設備も知りました。

また、今年市内にできた風水害体験施設で実際に災害の怖さを自分の身体で体験しました。調べていると「それでも同じ地域に住み続けるのはなぜか」という疑問にぶつかり、災害を超える恩恵を土地や人にもたらす川の役割も知ることができました。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

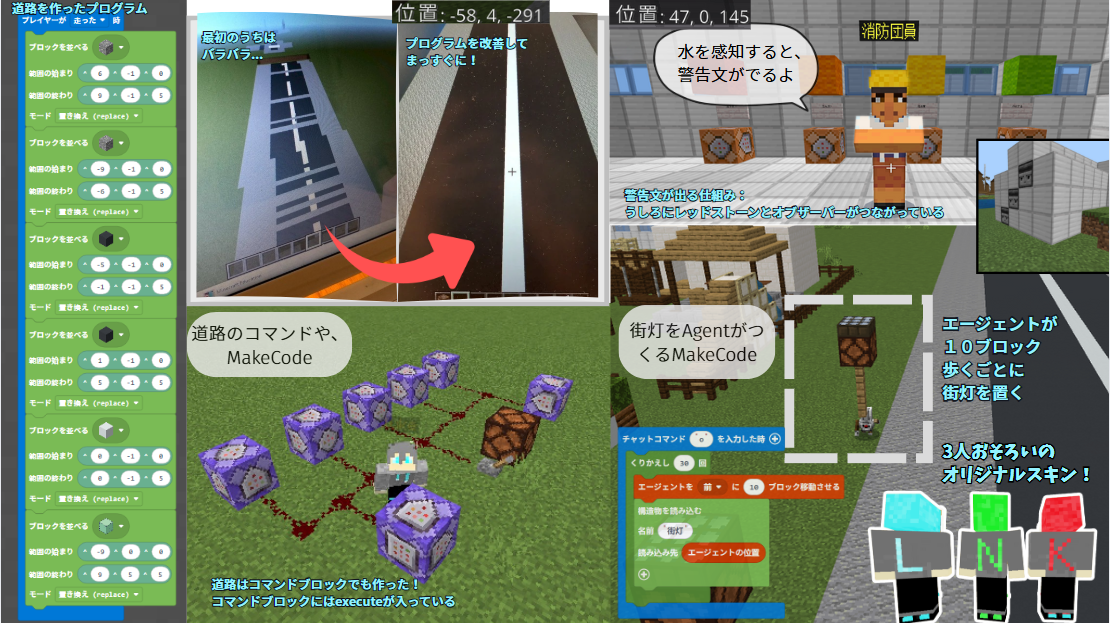

レッドストーンを使って水を感知するとコマンドブロックが作動し危険度と警告文が流れるシステムを作りました。水位によって「避難の準備をしてください。高齢者等は避難をしてください」「住民の皆さんは速やかに避難してください」「身の安全を確保してください」など警告文を変えました。リアルタイムで危険度を把握でき、すべての人が適切なタイミングで避難できるようになりました。これは、SDGs3-d(危険感知とその対応力)、SDGs11-5(災害による被害の削減)に対応しています。

風車の石臼にレッドストーンを使いピストンが動くようにしました。

MakeCodeでは道路を作りました。最初に作った歩道は幅が合わなかったので何回も試行錯誤して歩道付きの道路にしました。コマンドやストラクチャーブロックなども使って、街灯や学校の壁を保存した後に複製できるようにし、効率的にワールドを製作できるようにしました。

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

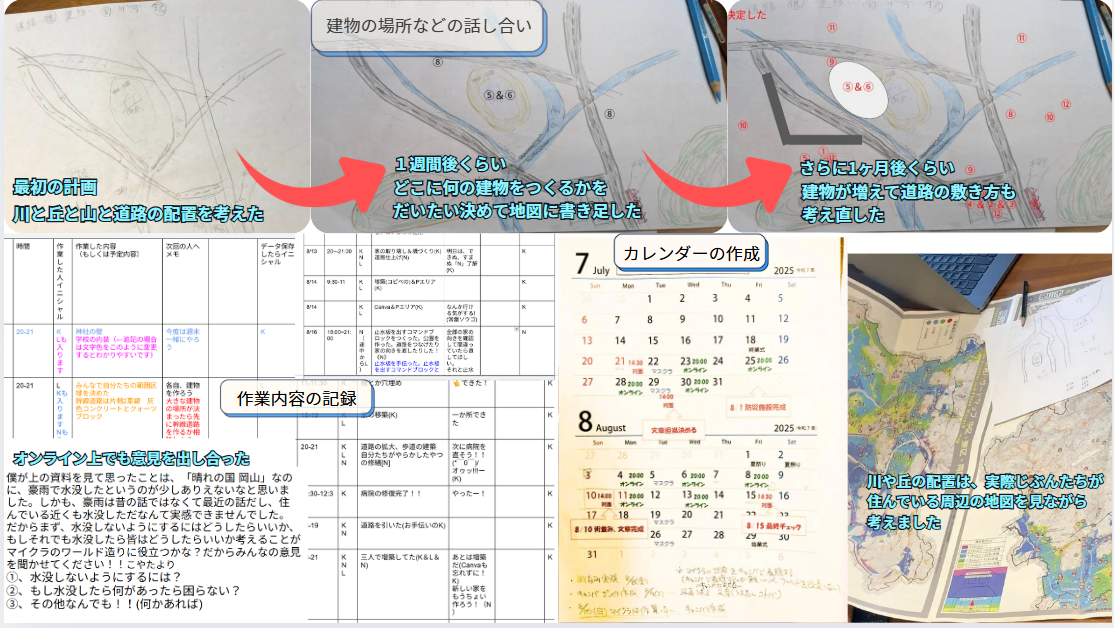

最初にインターネットや本、新聞記事等を使って僕たちの住む岡山県の災害や防災の取り組み等を調べました。江戸時代に岡山地域の治水事業を行った津田永忠について4年生の時社会の授業で学んだことも復習しました。

オンラインと対面のミーティングをする日を計画し、カレンダーを作りました。カレンダーにない日もSNSで声を掛け合って個人やみんなでワールドを作りました。オンラインで一緒にワールドを作るときは、メタバース空間に入って話し合いながら作りました。さらに、作業内容を文書に記録してワールドを二重に作らないようにしました。

対面のミーティングで集まるとつい遊びたくなるので、時間を区切って司会と書記を決めて作業を進めました。MakeCode、コマンド、建築など3人の得意分野を活かしました。

防災施設や街並み、文章の締め切りを決めましたが、全部は間に合わなかったので、計画の見直しもしました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

僕たちは「水害」から町を守ることをテーマにして、生活している地域の岡山市津高付近の地形を基に、もし“未曽有”の水害が起きても被害が抑えられ、早く通常の生活に戻ることができる防災・災害対策と川沿いでの生活の利点を両立させたワールドを目指しました。過去の災害の資料や、風水害施設で水の恐ろしさを学んだことを活かし、貯水池、風車、僕たちがオリジナルで考えた建物型の水位計のほか、備蓄倉庫や四阿(あずまや)、砂防堰堤(えんてい)といった防災設備、ヘリポートを備えた病院、避難所の一つとして老人ホームを作りました。さらに、川から水をひき農業用水路や田畑などの生活に欠かせない実用性のある要素も配置しました。また最近地図記号になった自然災害伝承碑も建て、過去の教訓が後世に伝わるようにして、“災害は繰り返すもの”であることを想定し、過去に学び未来に活かす=レジリエンスなワールドを表現しています。