応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

デジタルを遊ぶアフタースクールLaLaLa KIDSからの参加です! 昨年の全国大会「すすめ!ゼロ・カーボン賞」受賞チームです! 今年は1名仲間が増えて、5人でのチャレンジになります。 全員が中学生になり、塾や学校の勉強が忙しい中、オンラインで繋ぎながら、頑張って製作しました。 昨年に増して、調査と話し合いに時間をさき、深く考察してワールドにレジリエンスを表現しました! よろしくお願いします!

チームメンバー

5名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

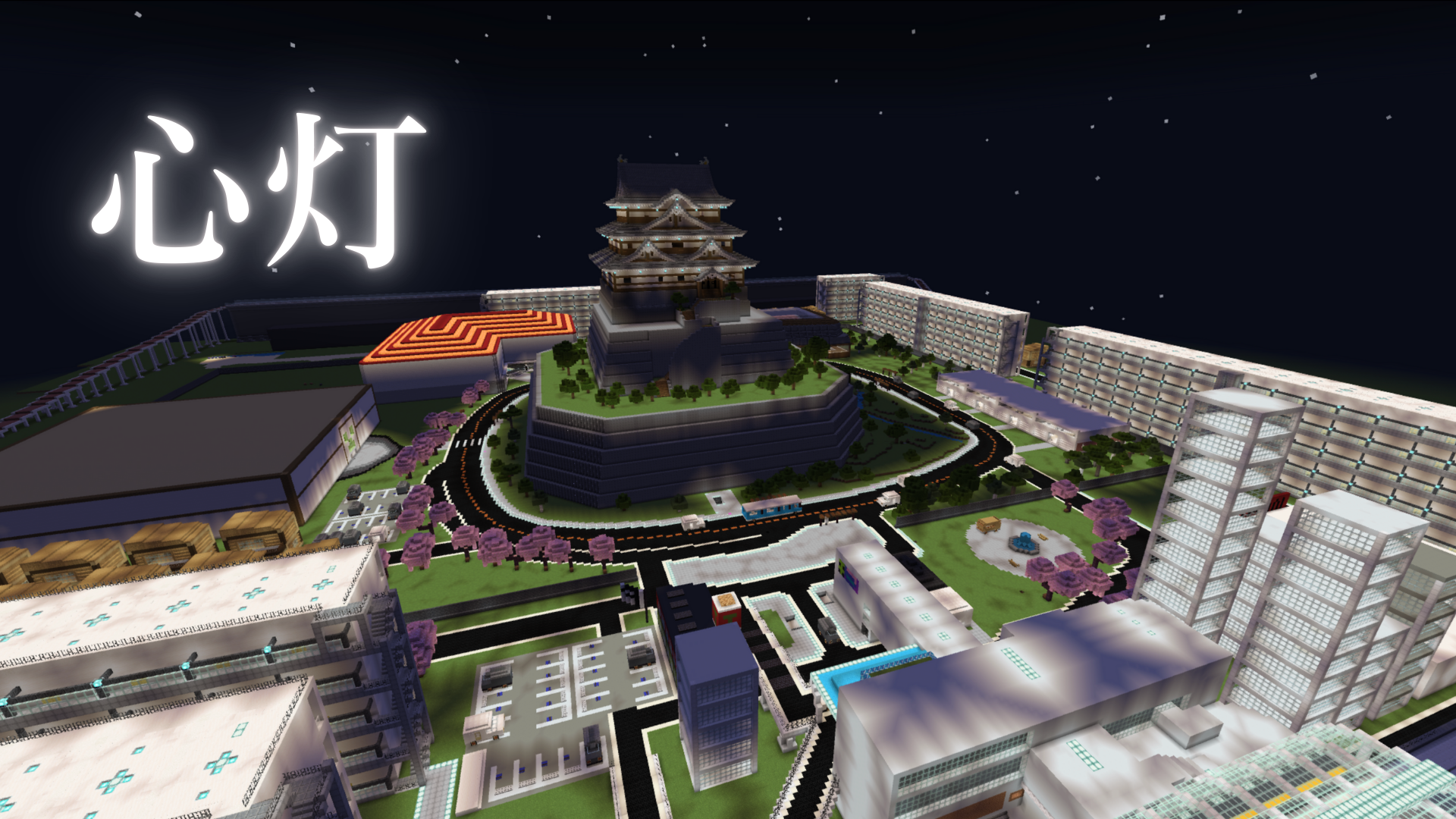

「超小集電技術を活かした灯り」です。その「灯り」が、街のシンボルとなるお城を中心に街全体を、365日24時間明るく照らし続けていることにより、住む人にとって、何があっても変わらない心の拠りどころになっています。それを実現するために、土や水などの自然物やコンクリートなどの瓦礫から、電力を永続的に得ることができる『超小集電』技術を研究しているトライポッド・デザイン株式会社中川聰先生から直接学ぶ機会をいただき、災害時に実現可能な方法を考え、ワールド上で表現しました。中川先生が「灯りがあるだけで、人はほっと安心する」とお話くださったように、未曾有の災害時も、「灯り」が心を癒し続けます。また、各家庭にも「超小集電」技術を用いた「蓄電ブロック」を設けました。送電網がない環境(オフグリッド)でも電力が得られ、枯渇することがないため、持ち運びもでき、災害時も安定的に生活電力を得られる仕組みを実現しました。

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

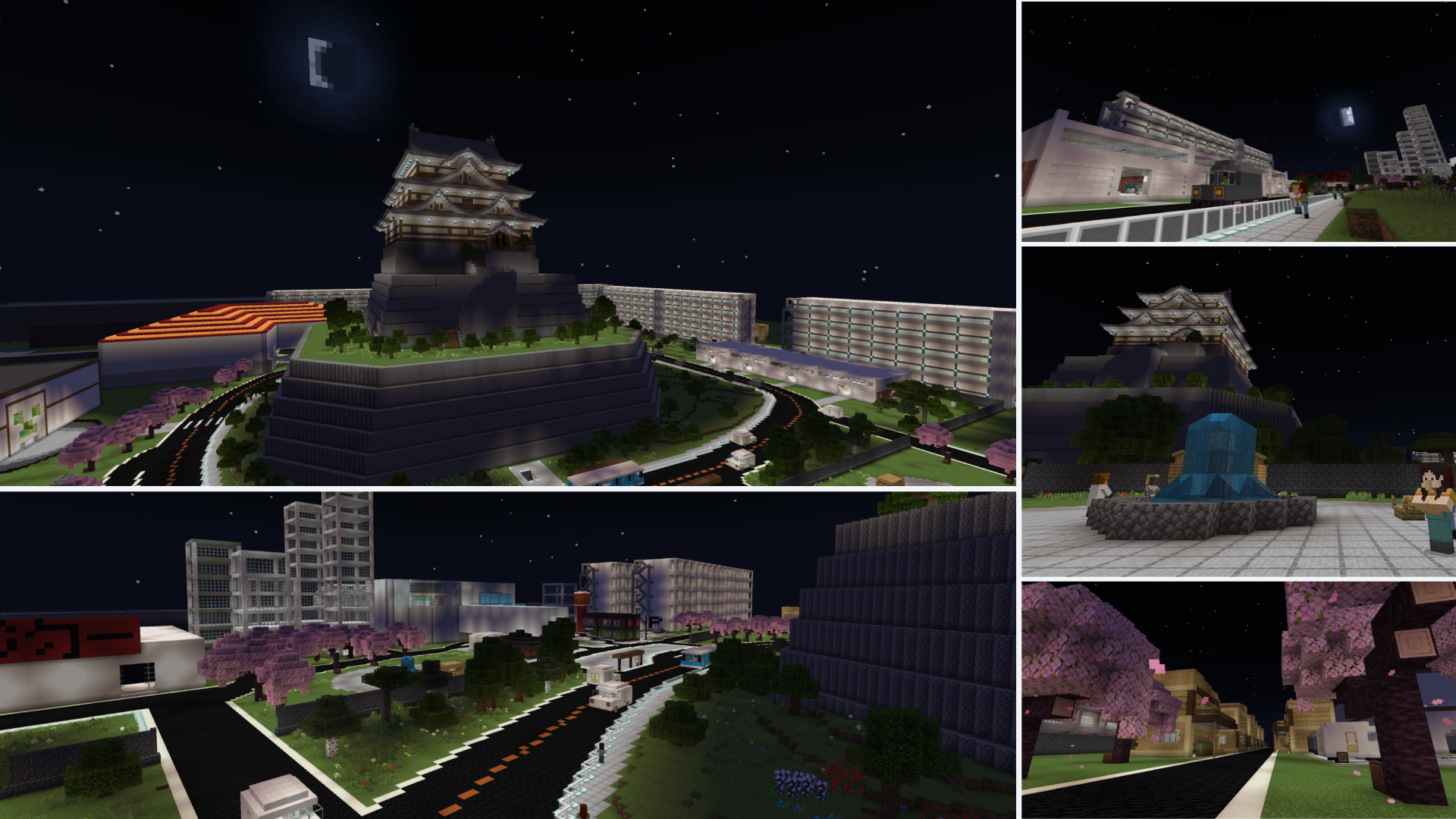

まず、東日本大震災で消防署指揮隊長として救助にあたり、ご自身も大切な家族を失った佐藤誠悦さんをはじめ、能登半島地震、石川豪雨災害など、大災害を経験された方々、支援に携わった方々からお話を伺い、「物理的な復興はできても、心は簡単に回復せず、言葉にできない辛い思いを抱え続ける」と、災害によって傷ついた心の回復がいかに難しいかを知りました。そんな中「道端の花を見て少しでも笑顔になれる瞬間や、自分の経験を話し、それを役立ててもらえることが、前に進む力になる」というお話を伺い、「心のレジリエンス」をテーマにしました。そこで、書籍だけでなく、超小集電の研究施設(茨城県)に足を運び、実験を通して学んだり、災害地下神殿(埼玉県)を見学したり、浜松市で音響栽培を行っている方からお話を伺ったりすることにより、それらを災害時にどう活かしたら、少しでも心が前に向かう仕組みになるのか、皆でアイデアを出し合いました。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

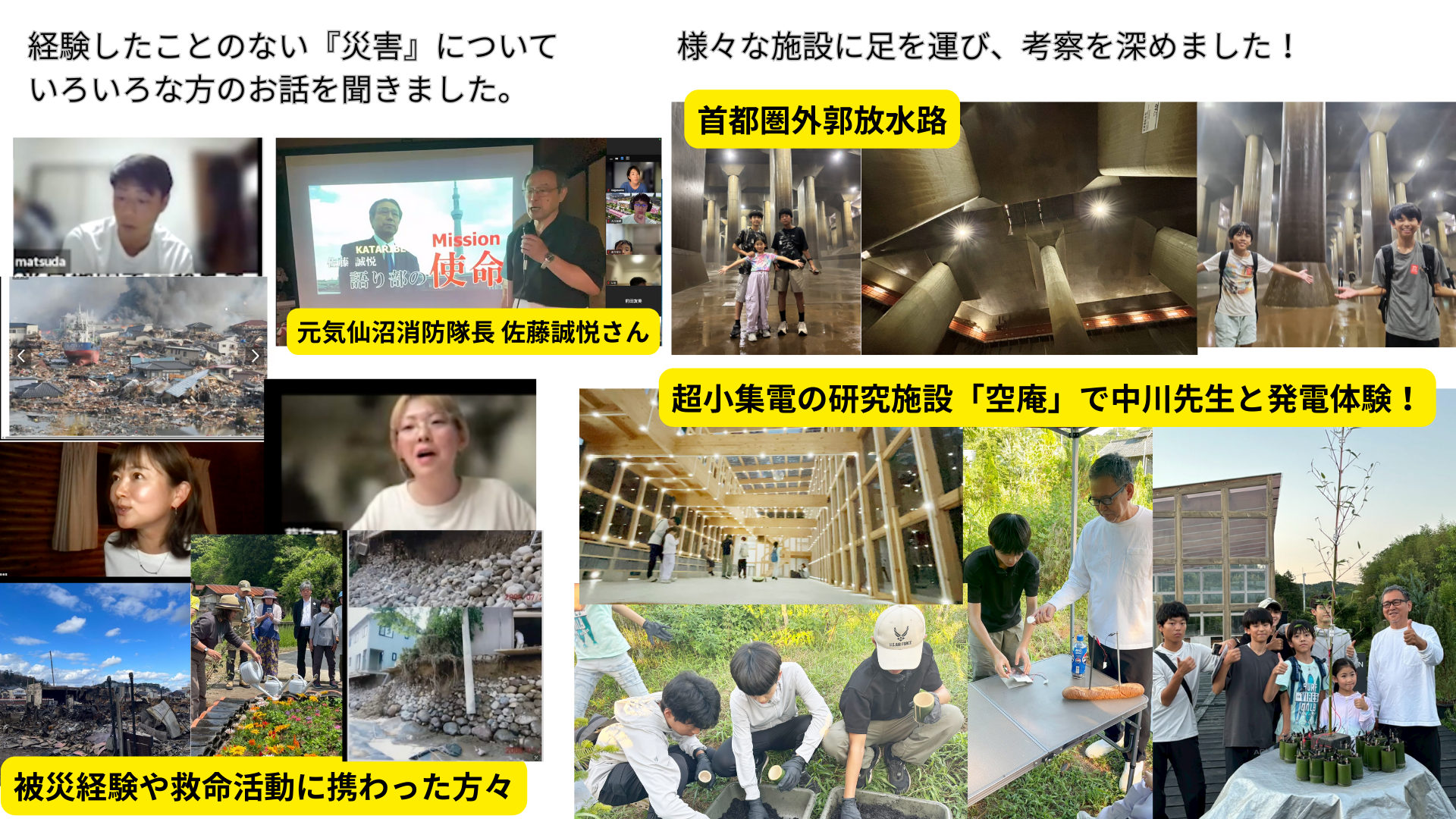

地下の空間を確保する必要があったため、建築物を作るための整地をfillコマンドで使って上空に作りました。fillコマンドはその他広範囲に建築したいものに積極的に使ってみることにしました。海や砂浜、お城の石垣、趣味施設や地下神殿の壁や床にも使いました。時間短縮にもなり、計画を立てて建築することを体験できました。

地下神殿にはお掃除AIとしてエージェントを自動で動かしています。

今回のワールドは広かったので、住宅物には、cloneとstructureコマンドを使いました。

終盤、ワールドができてきた段階で、街全体が機能していることを表現したいと思いました。そこで、車やバスなどの交通機関の乗り物にstructureを使えないか調べました。車には、ストラクチャー("car")を使いバスには、ストラクチャー("bus")を使い建築することができました。

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

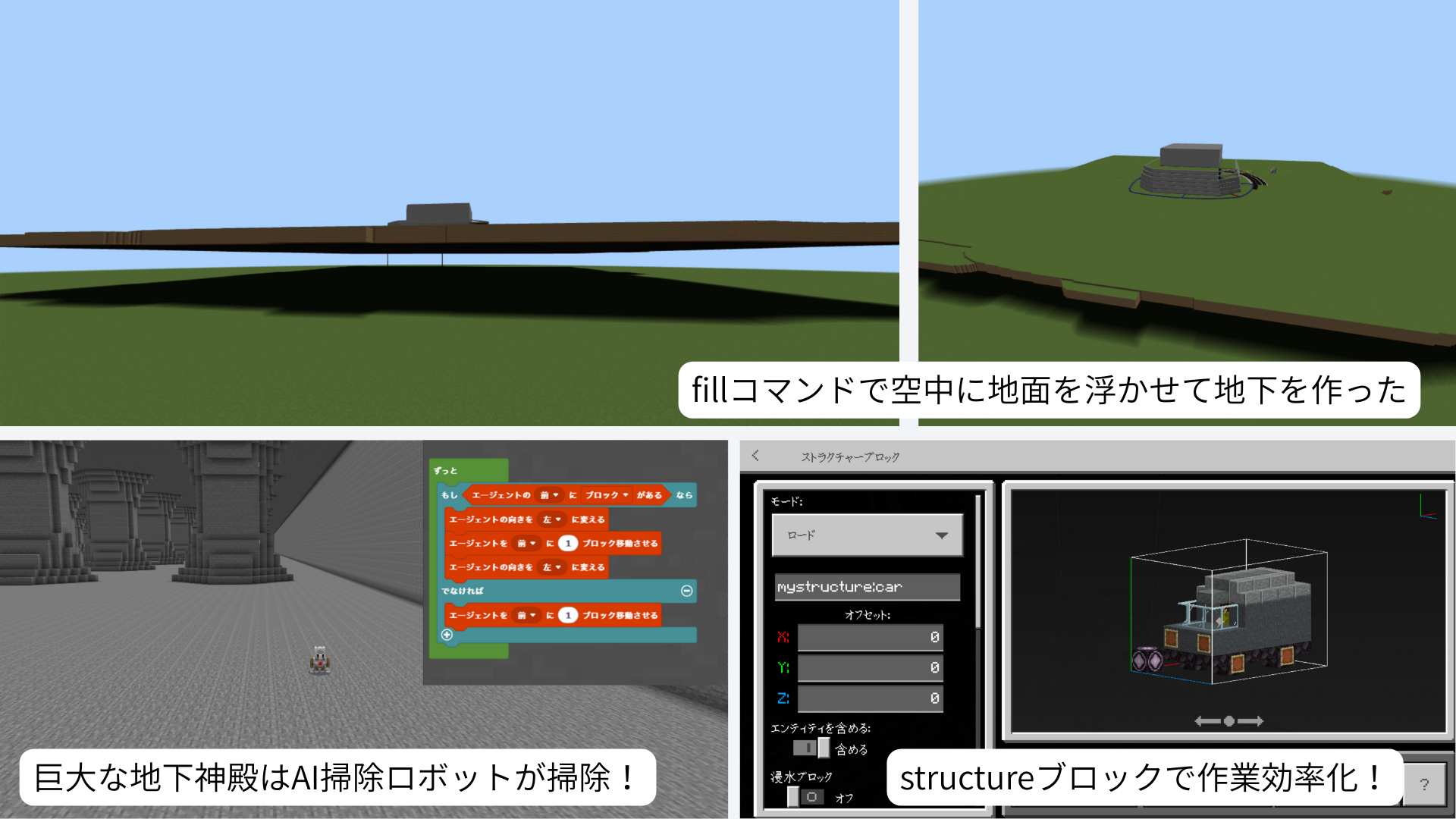

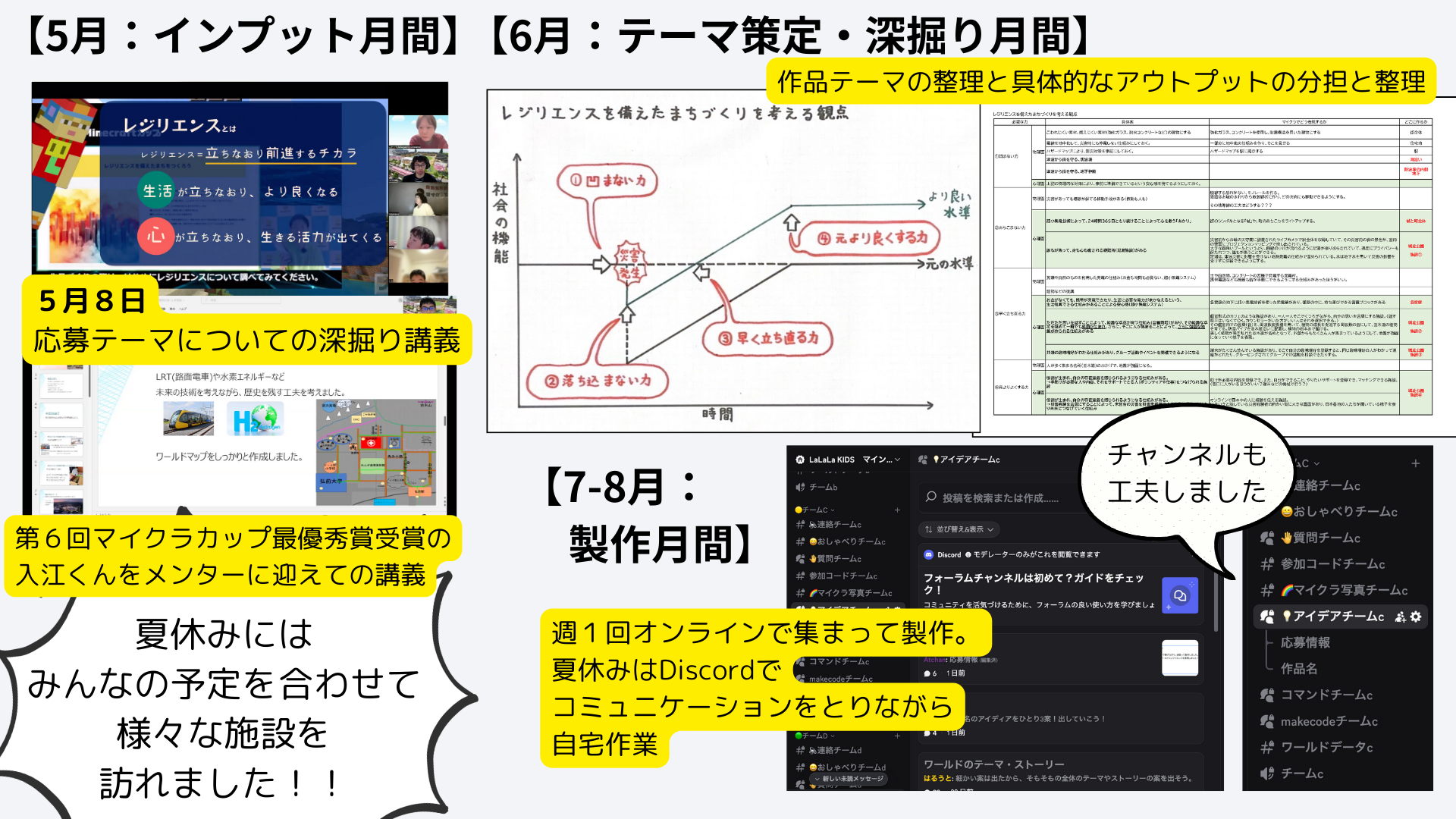

5月は「インプット月間」。「レジリエンスとは何か」のオンライン講義、昨年最優秀賞の入江さんによるマイクラカップへの取り組み方や建築の工夫についての講義を受けました。また、被災経験を持つ方々から体験談を伺い、命や心のレジリエンスの大切さを考えることもできました。6月は「テーマ策定・深掘り月間」。チームで話し合いながら作品テーマを決定し、設計図を作成。レジリエンスを備えたまちづくりの観点を整理し、物理面・精神面の具体策やマイクラでの表現方法を表にまとめ、役割分担も決めました。7-8月は「制作月間」。週1回のオンライン制作を中心に進めました。さらに考察を深めるために東日本大震災の語り部のお話、超小集電の実験棟「空庵」での発電体験や、中川先生へのインタビュー、さらには首都圏外郭放水路も見学しました。調査と学びに時間をかけたことで制作は計画より遅れましたが、役割分担を工夫し最後までやり遂げました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

心のレジリエンスを、4つの施設で実現しました。老若男女が集える足湯施設「ヒーリングセンター」では、孤立しやすい災害時も、人と人との温かいつながりが生まれ、心身を癒すことができます。「Bewithyouセンター」では、傾聴に特化したAIやカウンセラーに抱えている辛い想いを聞いてもらうことができます。その音声は花を咲かせ(音響栽培)、その花々を眺めることで笑顔が生まれます。また、人が集まり踏み固められ、より強固な地盤をもつ災害に強い街になっていきます。「アクティビティセンター」では、災害時も共通の趣味を持つ仲間と出会え、自分らしい時間を過ごすことができます。「ヘルプフルセンター」では、「自分ができること」「サポートしてほしいこと」をマッチングし、自分が誰かの役に立てている実感と喜びを得られます。さらに自分の被災経験を伝えることで、生きがいも感じられ、よりよい未来につなげていくことができます。