応募作品-2022年-

応募作品-2022年-

チームの特徴

仲良し3人組プラス兄弟の5人で参加しています。

チームメンバー

5名

作品の中で注目して

みてほしいところ

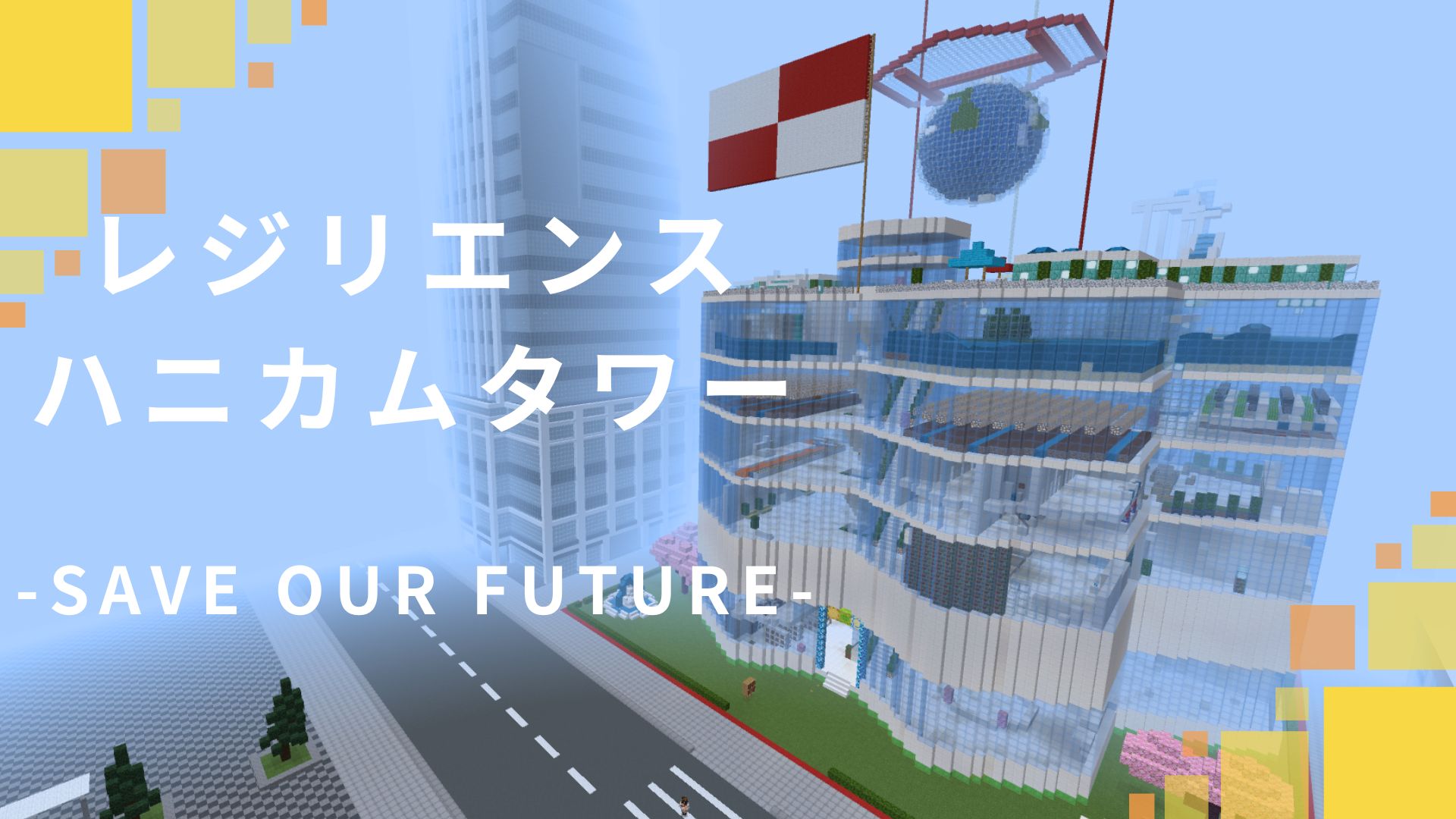

今回のテーマを踏まえ、ぼくたちはマイナスのイメージの強い被災から「安全な避難所」「信頼できる医療」「楽しさと安定したライフライン」をテーマに作成しました。

なかでも、建物の構造そのものに力を入れました。

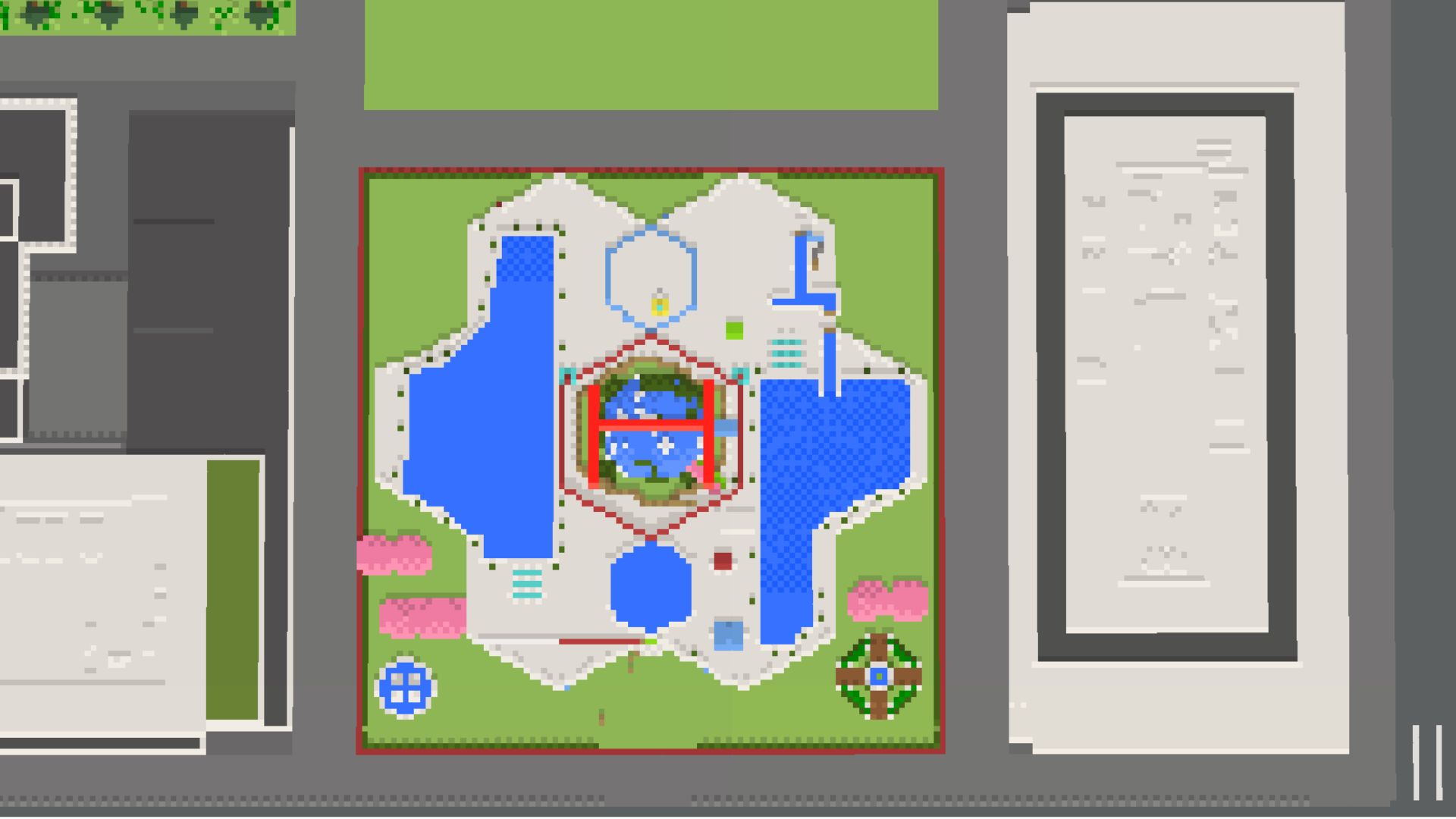

その一つが「形」です。最初にどのような建物にするかを話し合い、強靭で耐久性のある建物から「ハニカム構造」を取り入れました。ハニカム構造はハチの巣でも知られていますが、六角形が連なる構造であり、高い強度でさまざまな分野で利用されています。

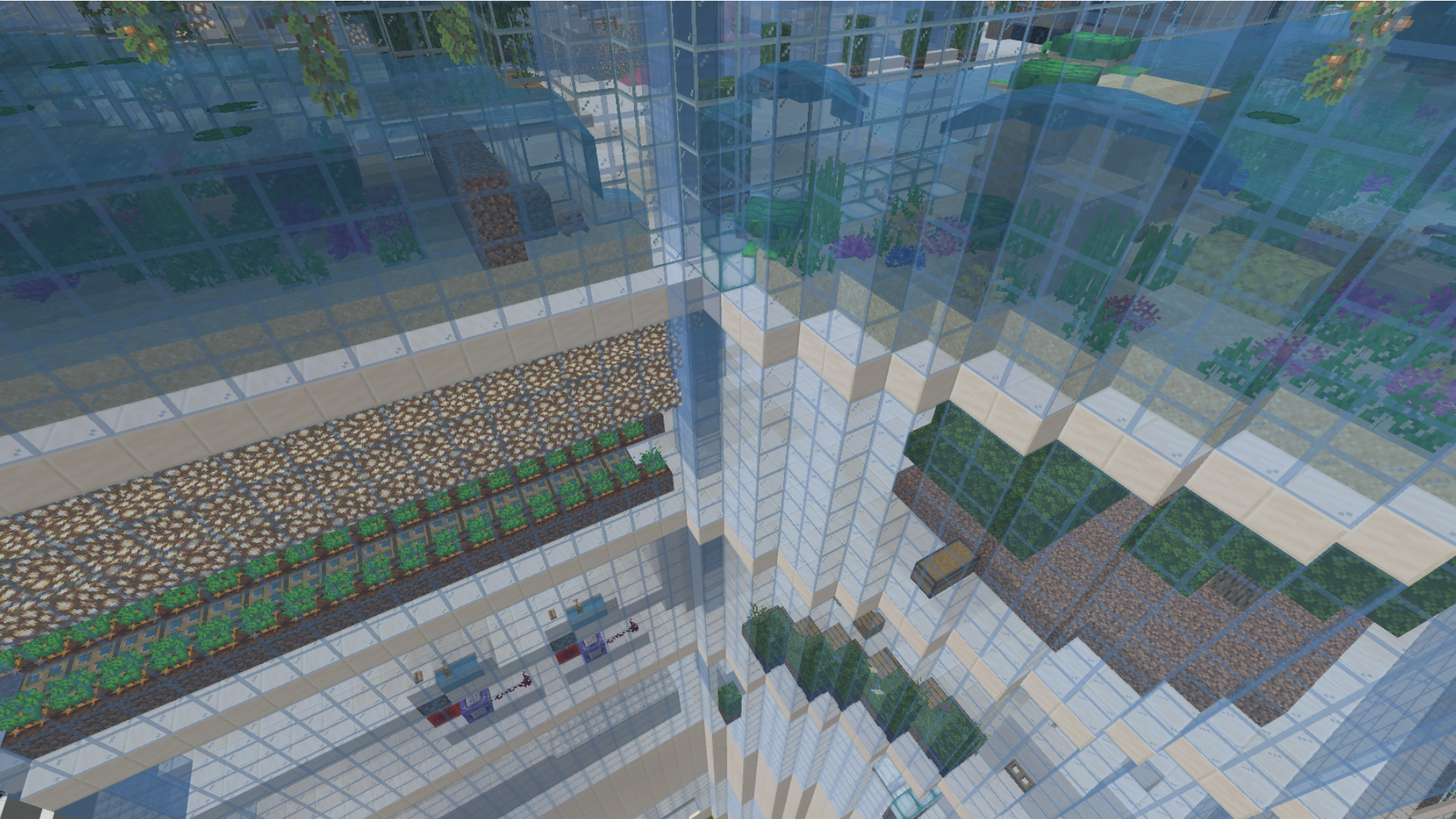

二つ目は「高さ」です。津波や避難所は高いところである必要があります。当初3階建ての計画でしたが、一歩引いてみると周囲の建物より低かったことから建物の上に建物をコピーして高さを上げました。

三つ目は「構造」です。免震構造として建物の下部に弾力のあるスライムブロックを用い、制振構造として建物の上部にプールや水族館を取り入れました。

「作品テーマ」をワールド上で

どのように表現したか

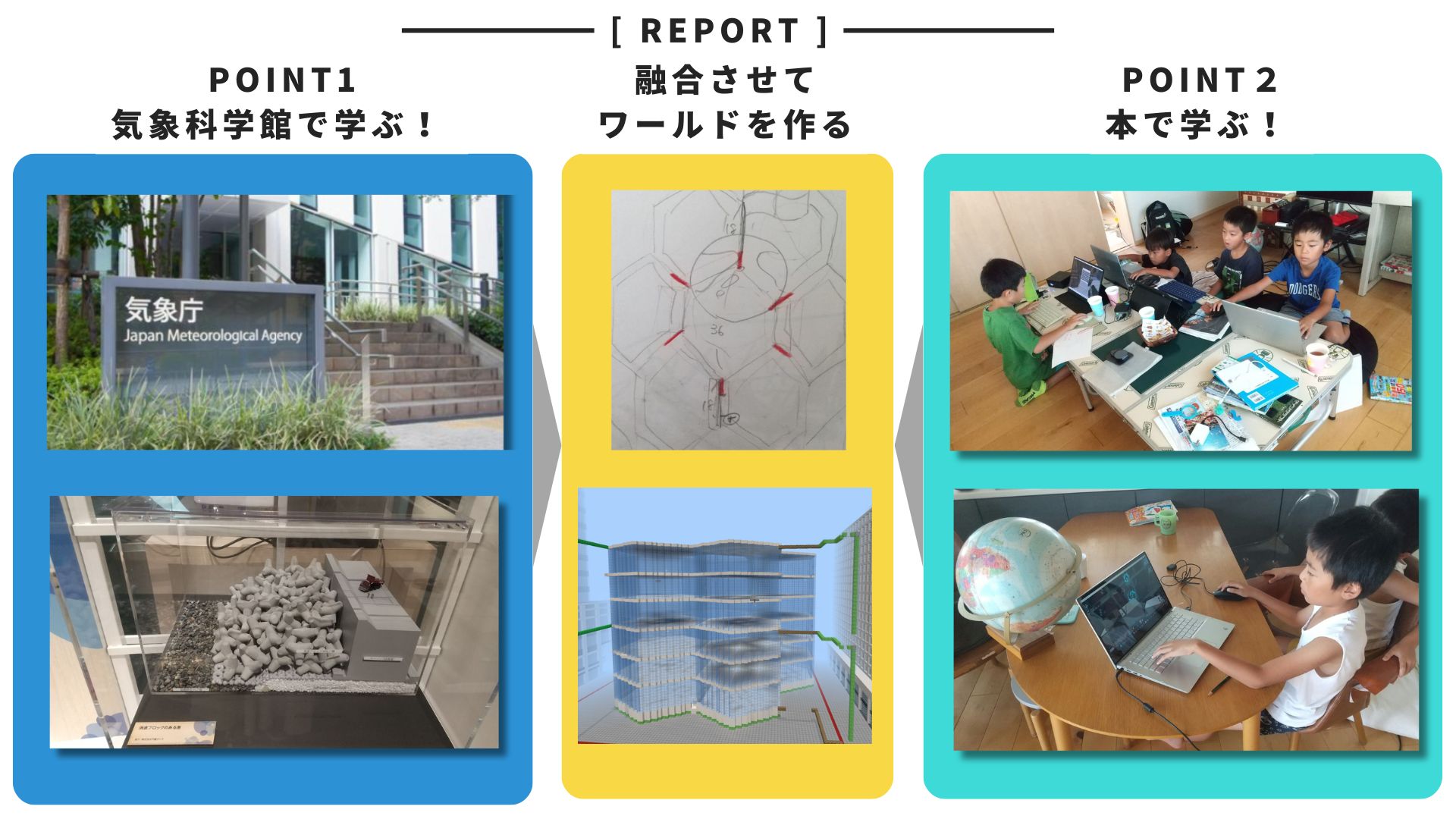

気象庁の気象科学館に行ったり、図書館やインターネットで調べました。

気象科学館では、自然災害そのものについてや、免震構造・制振構造・耐震構造など実際の建物で用いられている構造について知ることができました。

また、津波フラッグなど災害時の情報を知らせるツールについても知ることができました。7月には太平洋側に津波警報もあり、津波フラッグの認知度が低いとのニュースもあり、住民に知らせる方法について考えるきっかけにもなりました。

本では東京タワーやランドマークタワーなどの日本の建物に加え、世界の建物でそのものについてや使われている耐震・制振・免振構造(トラス構造やRC構造、ふりこ式制振装置など)について学びました。

どのようなことを調べたか

レッドストーンやMake Codeは、みんなで教えあって全員が挑戦しました。

【全体】

・津波がきたときに水門が閉まるようにコマンドを作成(-430,-40,71)

・建物の床や壁面をMake Codeを使用

・1~3Fをコピーして上に乗せるときにMake Codeを使用

【1F】

・入口の開閉にコマンドを使用

・コンビニ入店時に音楽が流れるように、レッドストーン回路と音符ブロック使用

【4F】

・トイレと手洗いは水が流れるようレッドストーン回路とコマンドを使用

・金庫(-418,-8,81)・客室(-412,-9,109)が簡単に開かないようにレッドストーンを使用

【5F】

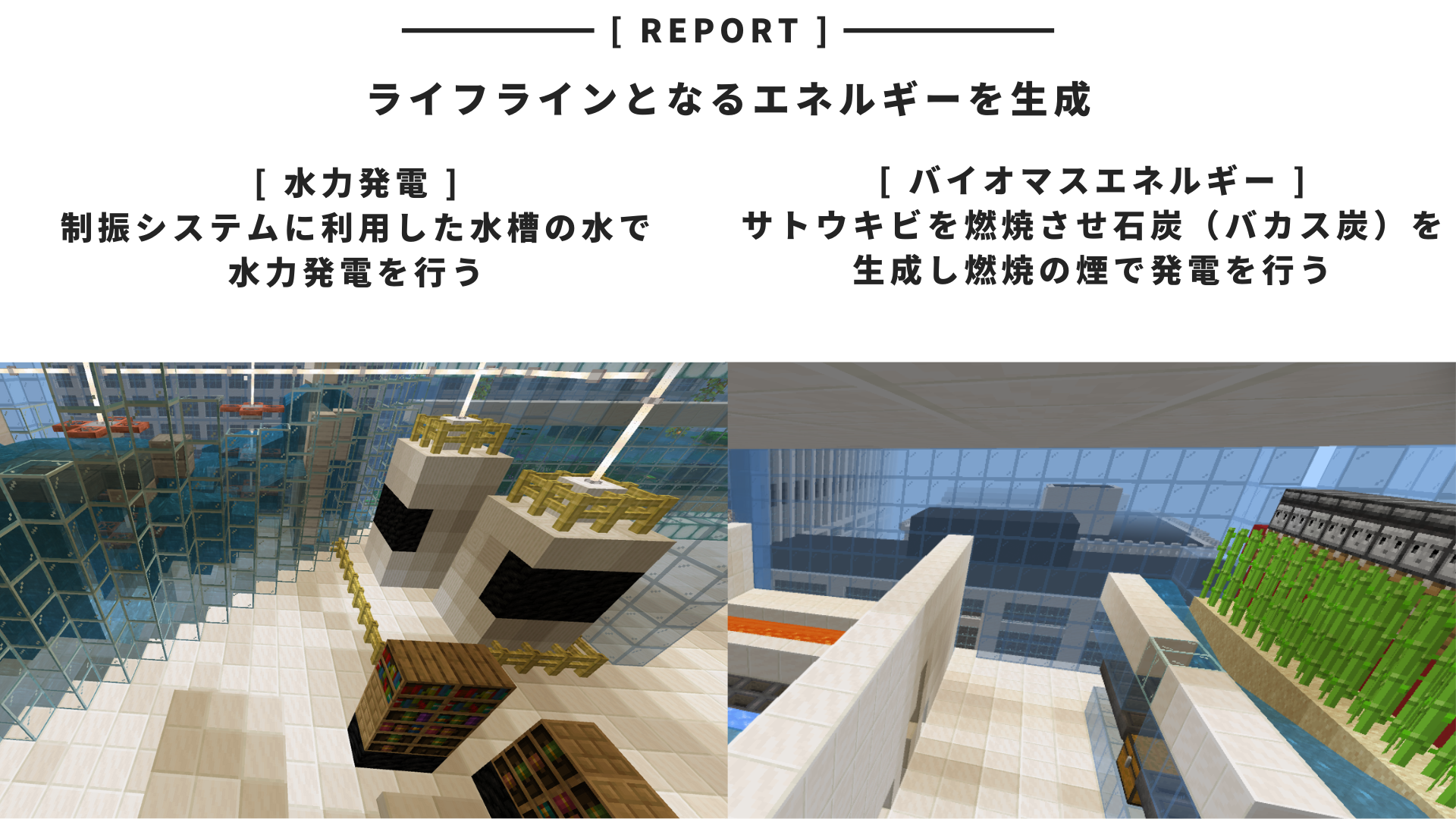

・サトウキビが自動で収穫され、流水で流され炭になるようにレッドストーンを使用

【RF】

・津波フラッグを掲げるためコマンドを使用

・地球儀はMake Codeを使用

プログラミングなどを、

どのように使ったか

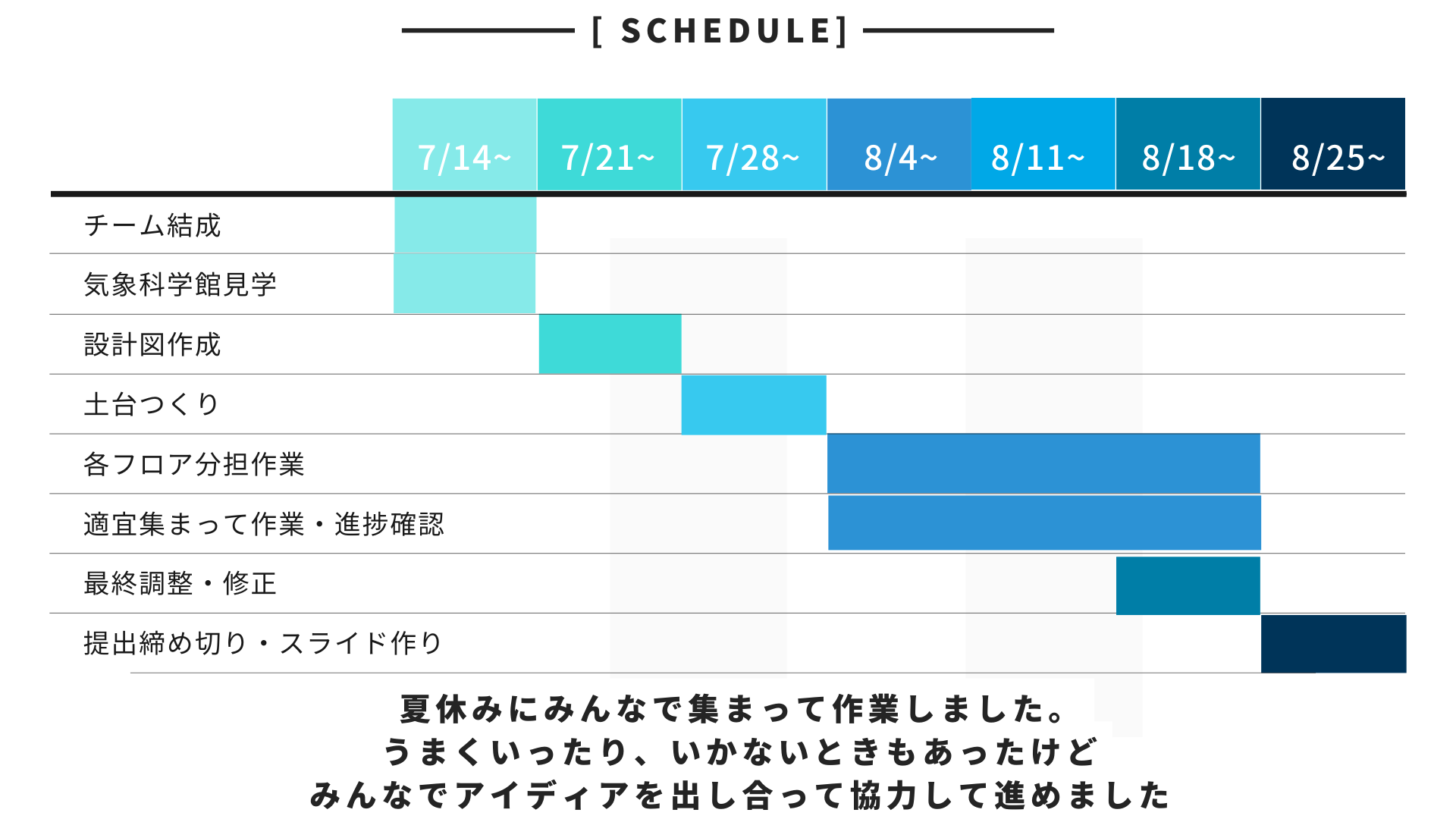

スケジュールは最終の提出日から逆算し、8月末にしました。

その後、最初にみんなでデザインを考えて、共有部分となる建物の土台を作りました。

次に、担当する階を分担し、作業を進めました。夏休みだったので、メンバーの家に集まって作業をしたり、分担後はそれぞれの家で作業を進めました。

後半はスケジュールの進捗をそれぞれ共有し、遅れているところや苦手なところを補いながら進めました。

どのような計画をたてて

制作をすすめたか

今回のテーマを踏まえて「地震」「津波」に着目し、「安全な避難所」「楽しさと安定したライフライン」「信頼できる医療」を表現しました。

<安全な避難所>

・建物そのものをハニカム構造にし、制振・免振・耐震構造建物の構造に力を入れました。

・流水を制御するために用いられている水門をモデルに津波をせき止めるの壁を作りました。

・中庭には上まで駆け上がる螺旋階段と耐震エレベーターを作りました。

・まちの人々に津波を知らせるために津波フラッグを取り入れました。

<楽しさと安定したライフライン>

この施設ではバイオマスエネルギーや水力発電を用い、ライフラインを自分たちで生み出し回復(レジリエンス)を表現しました。

<信頼できる医療>

医療は今けがや病気で苦しむ人たちのものではなく、未来へとつながるものです。世界の医療機関と連携して未来に繋げられるように表現しました。

THUMBNAIL

MAP