応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

地理の授業の学校の取り組みで参加しています。

チームメンバー

7名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

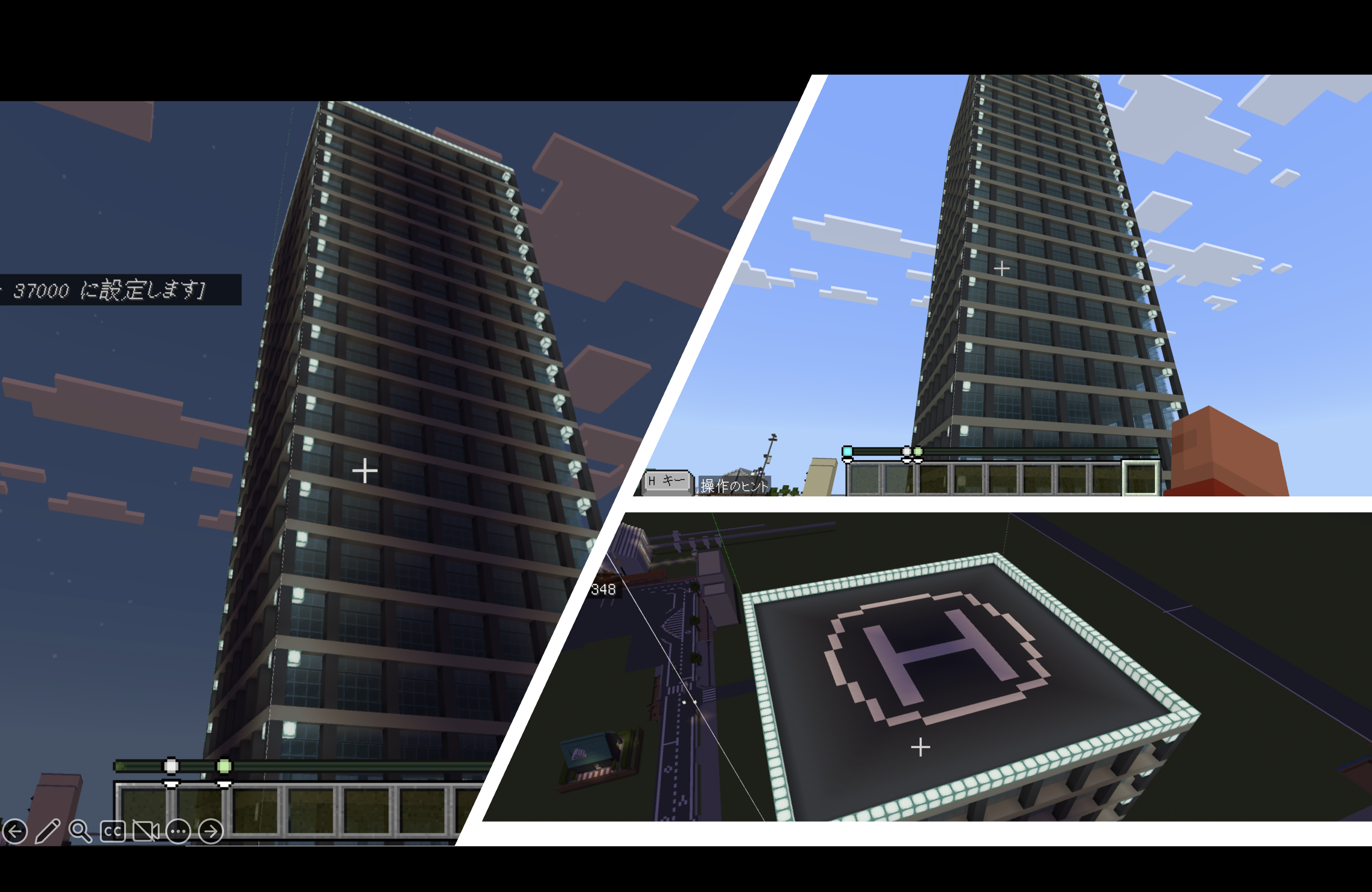

私たちのマップの大きな見どころは、洪水対策を目的に設計したヘリポート付きの高層ビルです。この建物は単なる基山のシンボルではなく、災害から人々を守る防災拠点としての役割を担っています。高層部分に避難スペースを確保し、洪水の際には多くの人々が安心して避難できるようにしました。また屋上に設置されたヘリポートは、救援物資の搬入や救助活動の拠点として機能します。さらに外観はガラスと明るいブロックを組み合わせ、未来的で清潔感のあるデザインに仕上げました。夜にはライトアップされ、街を照らすランドマークとしての役割も果たします。このビルは防災と美観を両立させることで「安心して暮らせる未来の街」を象徴しています。

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

私たちは基山町の防災について知るために基山町役場に行ってインタビューをしてきました。

基山町は人口約1万7千人で、高齢化率は30%を超えています。想定される災害は土砂災害・洪水・地震で、過去には丸林地区で複数の土砂崩れが発生し、亀甲溜池も決壊寸前となった事例があります。避難所は町内の学校や体育館などで、県備蓄として人口の5%が3食を確保できる量の食料や水が準備されていますが、高齢者世帯や独居の方は物資確保や移動が困難で、特に夏場は水分不足による熱中症が課題です。今後は基山中学校を防災拠点とし、避難所機能付き体育館に建て替え、屋上にヘリポートを設置する構想があります。もし資金を気にせず対策できるなら、耐震性の高い避難所や浮上する家、常に食料が届く仕組みを整えたいと考えています。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

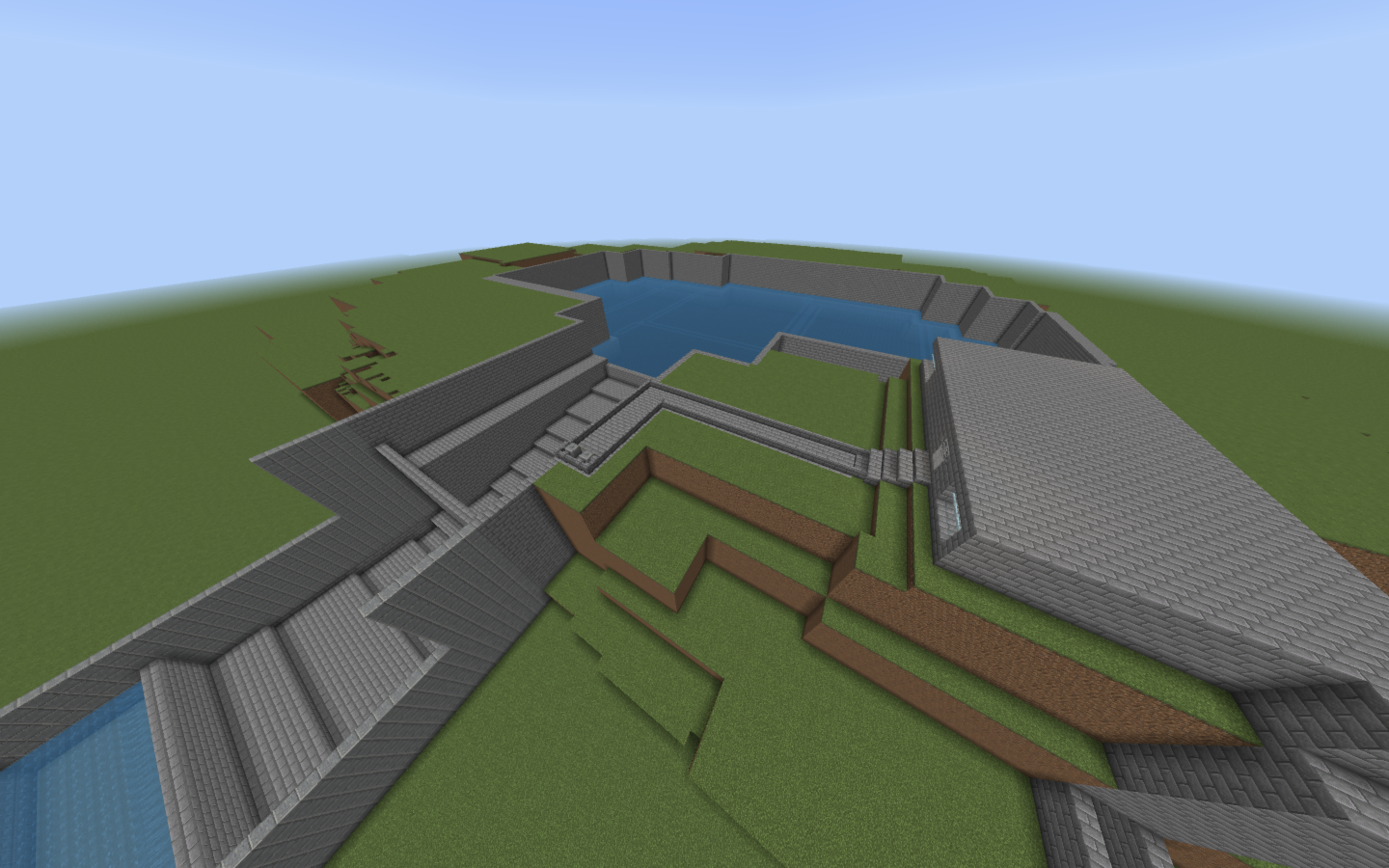

今回作成したレッドストーン回路は建物の周の地面を閉会させれる装置で洪水の際はここを開けて水を流し、普段は閉じて使うことができます。また、マイクラでは再現しきれなかったですが、水を下から流す際に水力発電をし、停電になった際の電気を補える仕組みにしました。

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

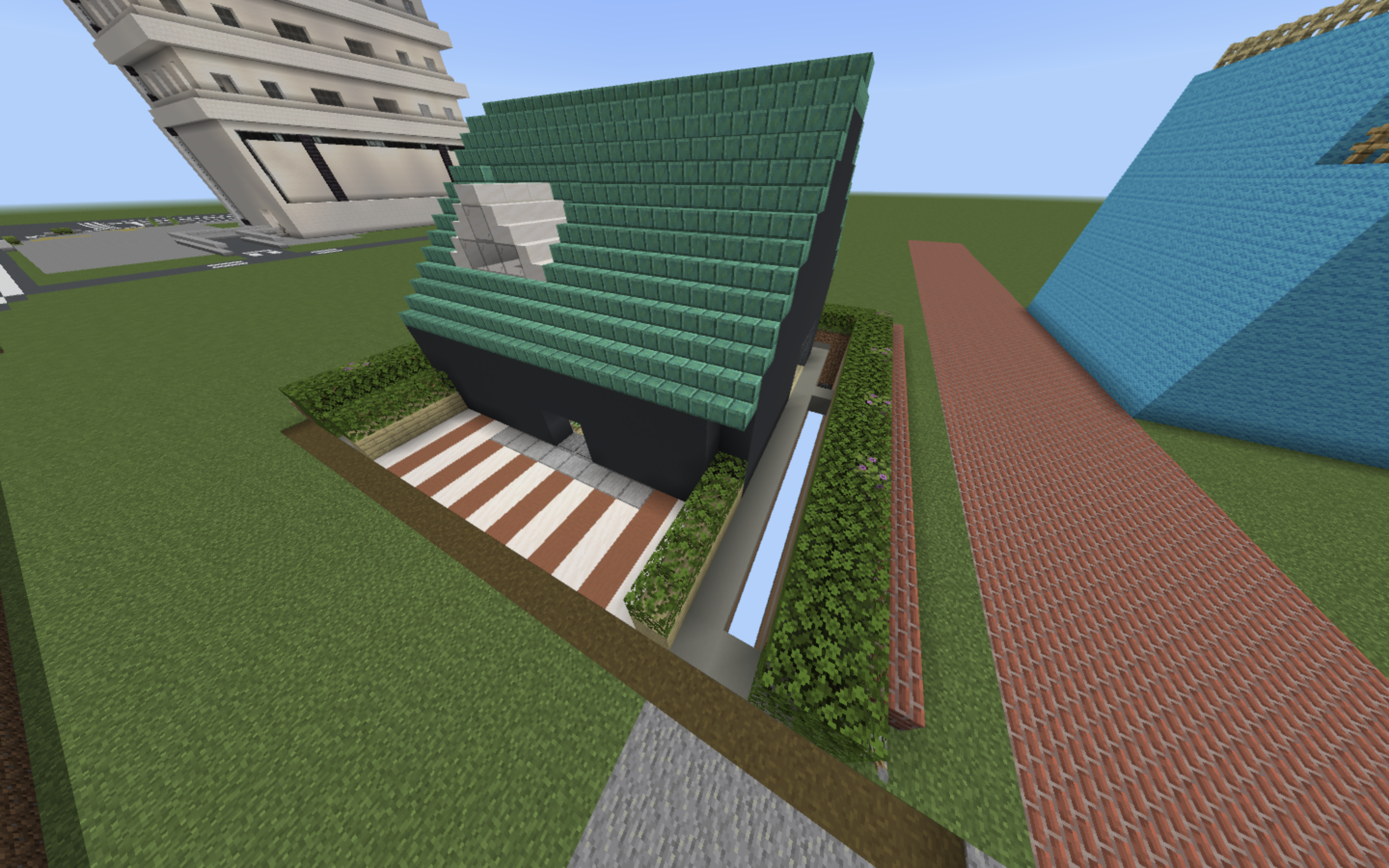

最初に、制作に入る前の準備として、マイクラに慣れるために一人ひとりが家などの建物を作りました。これによって基本的な操作や建築の工夫を練習することができました。

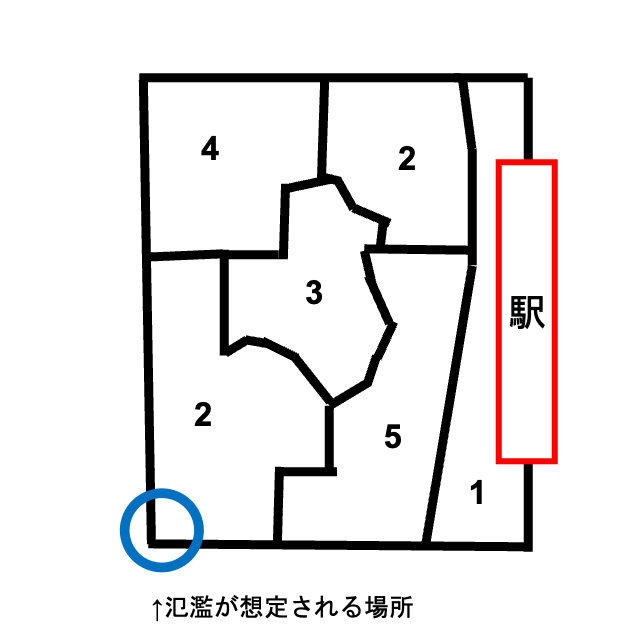

次に、本番のワールドを作る前に、7人それぞれの作業範囲を区域ごとに分けました。あらかじめ担当場所を決めておくことで、作業が重ならず、効率よく進められるようにしました。

その後、自分の担当区域で必要な建物や仕組みを作り、全体の計画に合わせて完成に近づけていきました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

私たちが行った、水害対策は主に3つあって一つ目が建物を高くすることです。全てではありませんが建物を高くすることで水害が起きた時の避難場所にもなるし、上にヘリポートをつけたことにより食料や物資の支援が可能となっています。2つ目が線路の高架です。今の基山町は線路が敷かれていることでバイパスを通って向かい側に行く必要があり、大雨で地面が浸水した際はばいぱすをとおることができなくなったり、バイパスでの事故にもつながるので線路を高架することでバイパスをなくし事故のリスクを減らすことができました。3つ目は用水路を利用した水力発電です。用水路を水が流れる際に水力発電を行うことで停電が起きた際にも対処することができるようになっています。また、ダムを作り堤防崩壊を防ぐ仕組みも作りました。私たちは「水害対策」をテーマとして行ってきました。