応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

沖縄マイクラ部は沖縄でマインクラフトでの作品作りやマルチプレイを楽しんでいるグループです。今年で4回目のマイクラカップへの参加です。中心メンバーが今回で小学校を卒業して引退してしまうので、今年がみんなで挑戦できる最後になります。最後なので今まで以上に頑張って作品作りに挑戦しました。

チームメンバー

12名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

僕たちは「レジリエンス」というテーマについて何度も話し合いをしました。

そこで注目したのは「復興」と「変化に対応できる心」というキーワードです。

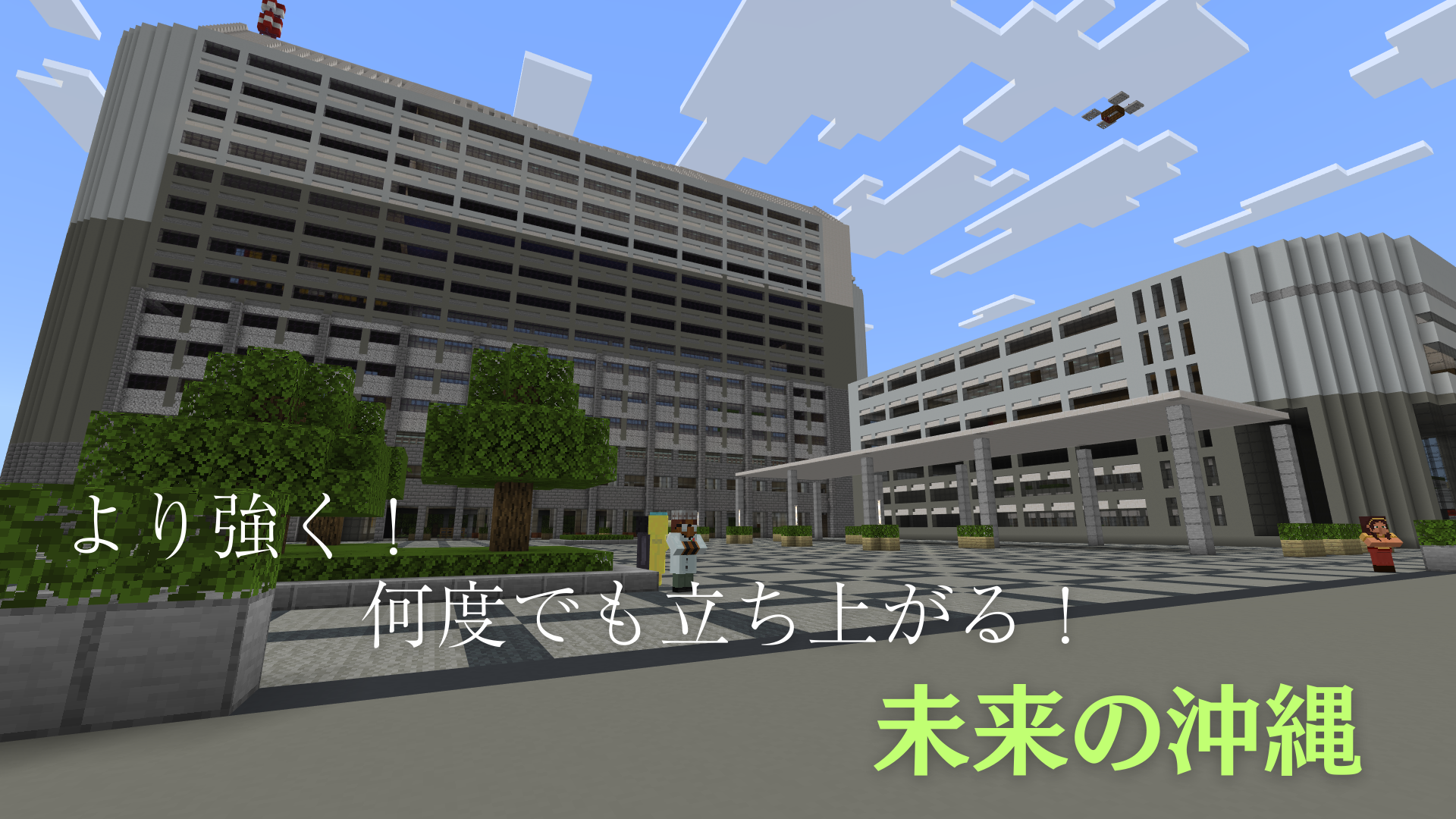

戦争、那覇市の中心街が奇跡の1マイルと言われた復興の象徴でもあることに注目して、街並みや建物をできる限り再現し、「復興」をテーマにこの先の未来でも復興の拠点となれる場所に変化する街づくりを考えました。

災害で行事が途絶えてしまうこともあるので、昔からの行事も引き継いでいきたい!

技術の発展で便利になったけれど、すべての人にとって便利なの?防災ラジオや、助け合いが活躍している地域もあります。

病気の人やおじいちゃん・おばあちゃん、みんなが元気でばねのような心を持ち続けるためには?

どんなものが必要かを実際の街の中に作り上げていきました。

建物だけでなく、くじけない心を持った人たちを注目して見てほしいです。

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

現実にある建物や街を復興の時どんな風に変化させたらいいの?

私たちは、実際に那覇の中心街に足を運び、県庁などの建物を見学しました。

また、国際通りやショッピングモール、小学校を訪れて街の様子を観察しました。

ネットでは国土交通省の「PROJECT PLATEAU」や、東京臨海広域防災公園の公式サイトを調査し、防災に関する知識を深めました。

さらに、災害と防災の専門家による講義を受け、命のコンテナについても学びました。

個別には、災害や防災を題材にした映画を各自で鑑賞し建築の参考にしました。

復興のことを調べていくと、災害や戦争で伝統行事が消えてしまったこともわかったので、地元の伝統行事が消えていかないように引き継いでいくことも忘れないように、沖縄の伝統行事についても調べました。

表現したいことがいっぱいになってしまったので、整理するのが大変でした。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

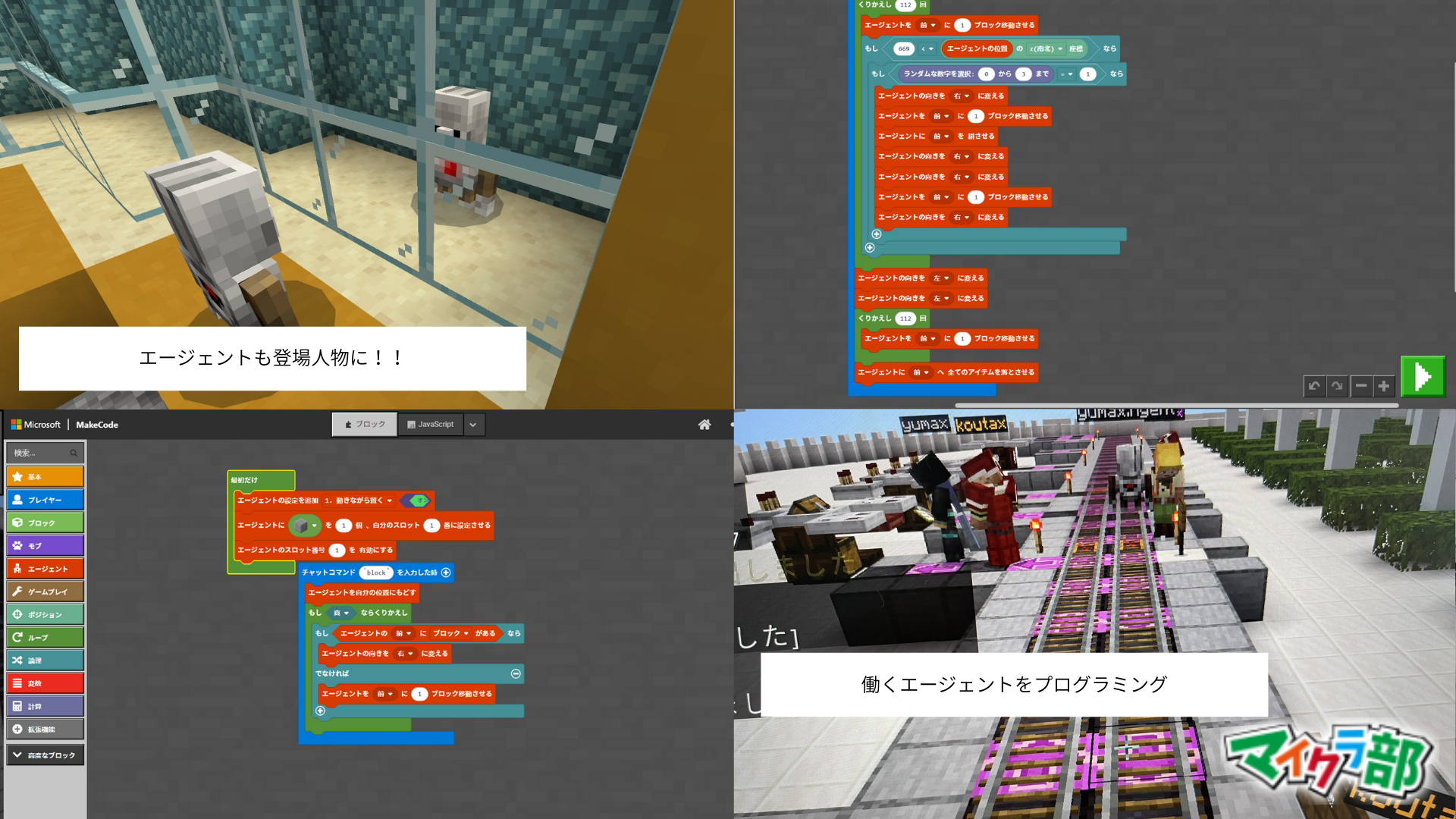

僕たちはMakeCodeを利用してエージェントを活用した作物回収ロボットを作りました。

これを作った理由は、災害後の復興では人々は忙しいので、ロボットに作物を世話から回収までをさせたら効率が良くなると思ったからです。

このロボットたちは調理された食べ物をドローンに積み込んで各地に宅配もします。

ロボットが作業している様子はAmazonの倉庫のニュースや動画・画像を参考にしました。

このプログラムを作る過程で一番時間がかかり、苦労したのは、ロボットが作物を取らずに目的地まで移動することがあり、この誤動作をどうやったら直せるのか、みんなで集まってコード見せあいながら色々と試行錯誤したことです。

最初は思った通りの動きをしてくれなくて、何度も何度もプログラムを作り直しましたが、少しづつプログラムの調整をしていくうちに思った通りの動きをしていくようになったので、嬉しかったです。

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

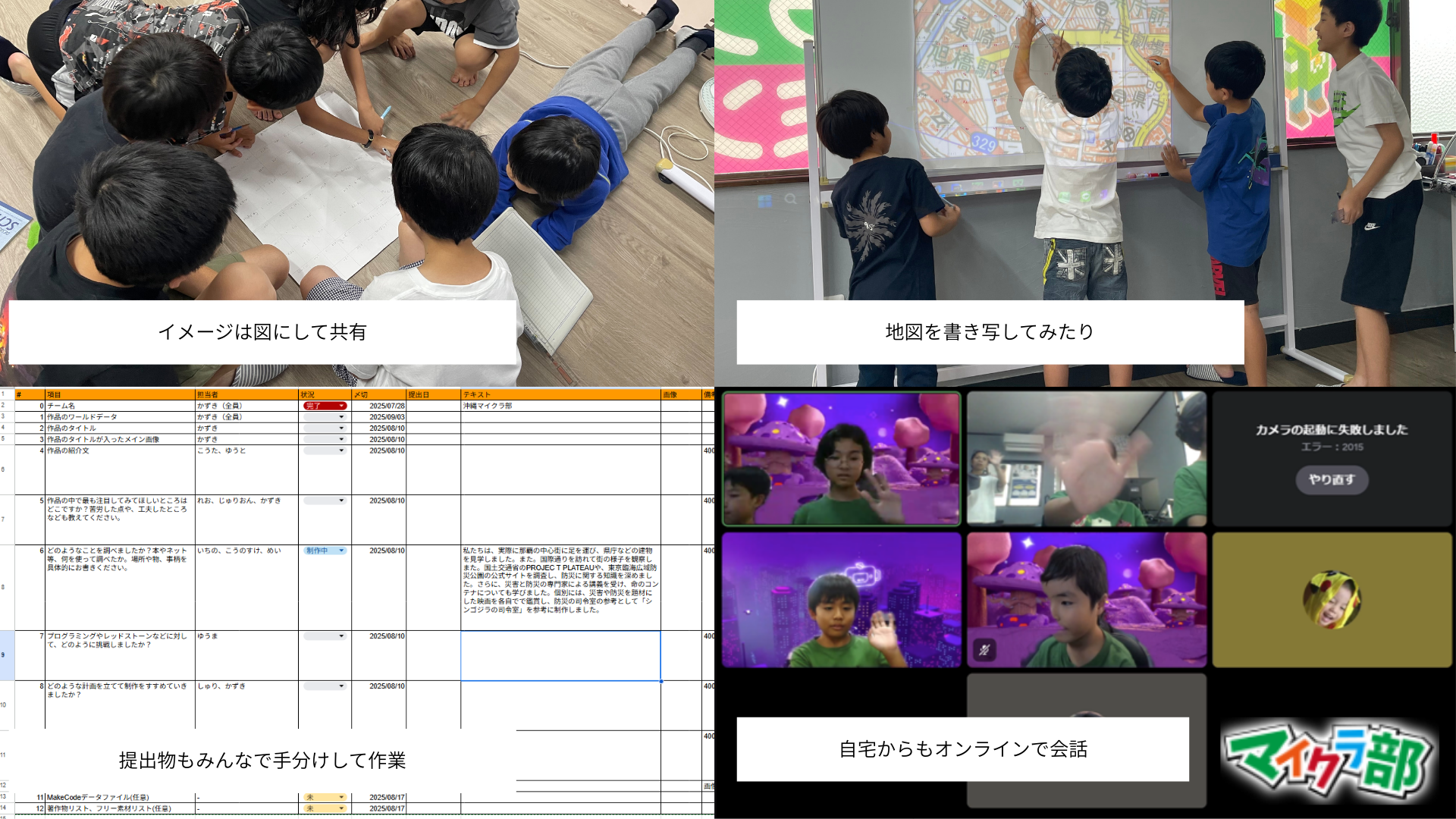

毎週土曜日と日曜日に、うるま市と宜野湾市の二か所で作業を進めていったので、どちらか片方にしか参加できないというメンバーがほとんどでした。作業の進め方や建物のイメージをそろえることに苦労したので。まずは実際の地図をプロジェクタで壁に映し出して、そこに大きな紙を貼って地図を書き写していくことから始めました。エリア分けをおこなって、どのエリアは誰が担当するか、チーム分けをして、LINE BANDやGoogleドキュメント、discordを使って会話しつつ、つくったものを毎日写真にしてみんなで見せあうなどして、みんなでイメージをそろえていきました。

カレンダーにスケジュールを書き込んで、作品提出まであと何日、この日までにはこういうことをしなければいけないという目標をみんなで意識しあって制作を進めていきました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

テーマの「レジリエンスを備えたまちをつくろう」を表現するにあたり、「どんな困難があっても立ち直り、また前に進む力」を意識しました。そこでモデルになったのは戦後の復興の時に奇跡の1マイルといわれた那覇市の国際通りです。この周辺を忠実に再現しつつ、人たちを支えた町、そしてこれからも支えていく様子を表現していくことを意識しました。

災害後の復興では、それぞれの建物が柔軟に役割を変え、人々の生活を支えます。

災害で消えていく伝統も未来に継承し続けることができる町を意識し、建物だけでなく現在も継承されているエイサー祭りや大綱引きも表現しました。

お父さんお母さんたちが守ってきた伝統を未来に向けてつなげ続けていくことができる街です。

「何度でも、より強く、くじけずに、立ち上がる、僕たちの未来」というメッセージを込め、災害を乗り越え未来に向かって進む街と人々の希望を描きました。