お知らせ

お知らせ

「Minecraftカップ活動報告会」アーカイブ動画公開のお知らせ

3月26日に、大会スペシャルサポーターの日本財団さんの施設をお借りして、「Minecraftカップ活動報告会」を開催しました。

日本財団さんには、この3年間、多額のご支援をいただきました。

大会は今後も続いていきますが、Minecraftカップがこれまで取り組んできた成果報告と、助成いただいた3年間の実施報告をかねて、本報告会の開催となりました。

当日のアーカイブ動画では、報告内容を全編ご覧いただけます。

本記事では、当日の報告内容の一部をトピックごとに、資料を引用しながらご紹介していきます。

Minecraftカップ活動報告会

第6回Minecraftカップの軌跡

まずは、第6回Minecraftカップの一年間の取り組みについて、動画で紹介させていただきました。

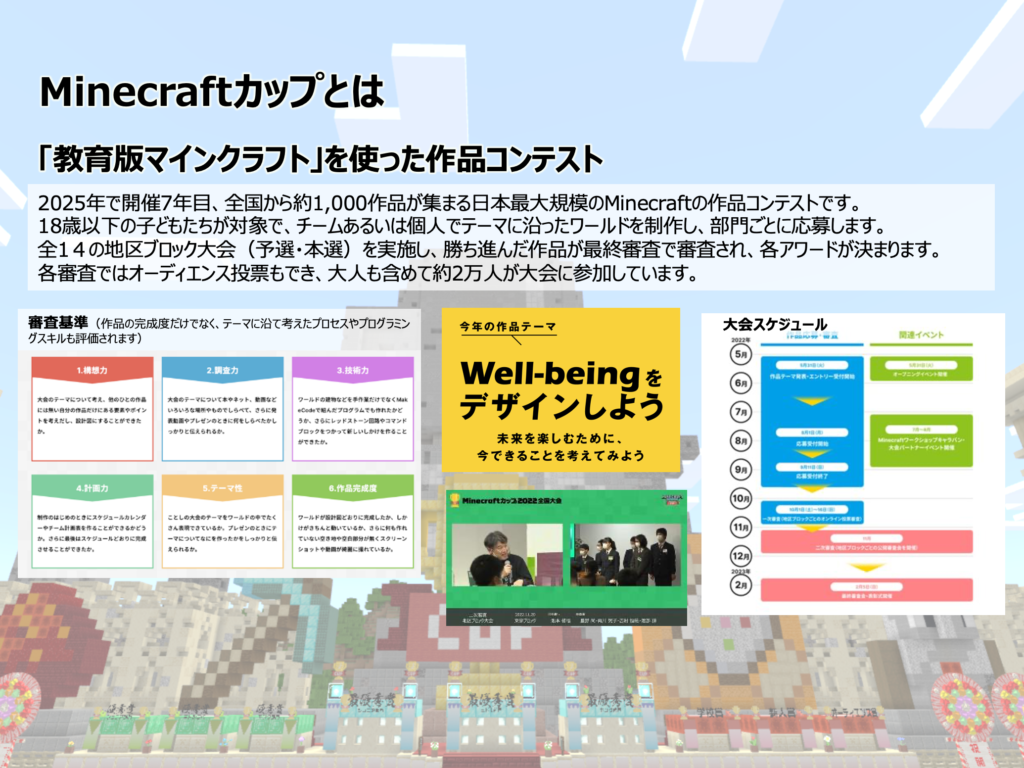

Minecraftカップとは

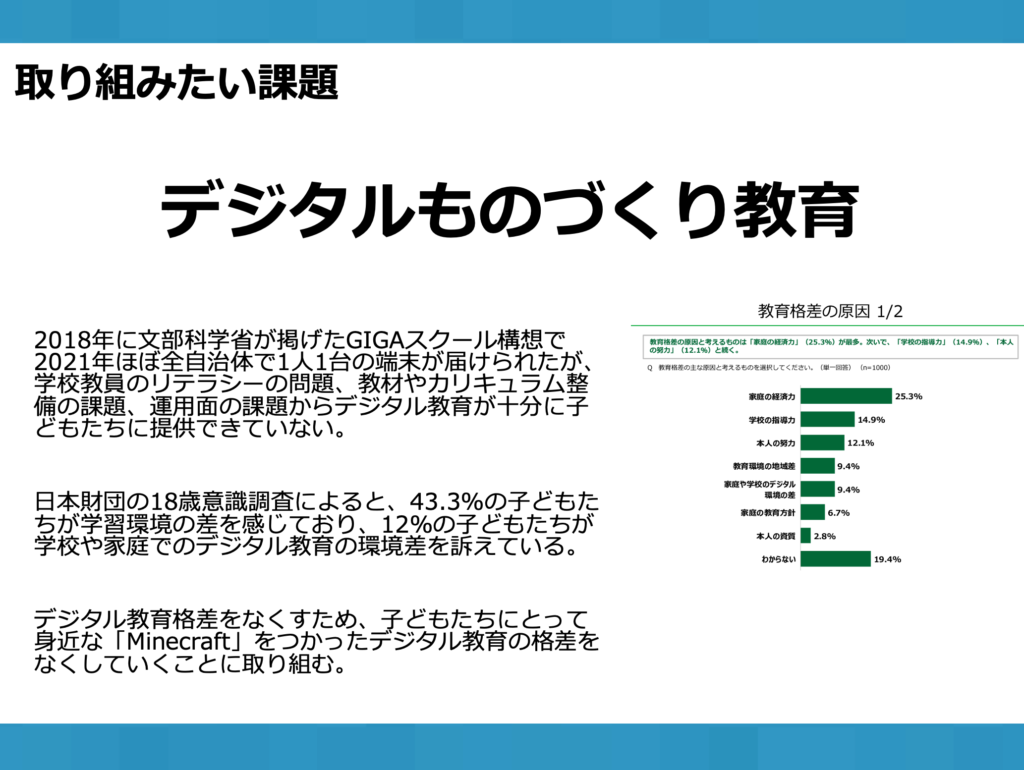

Minecraftカップが取り組みたい課題

大会パートナーとの取り組みについて

Minecraftカップでは、大会パートナーの企業のみなさんと連携して、教育版マインクラフトを使ったオリジナル教材を制作し、その教材を元にワークショップの企画・運営も行っています。

これまで制作した教材の主なテーマは、「家づくり」「自然エネルギー」など。

ワークショップでは、我々Minecraftカップ事務局だけでなく、学校の先生や地域の拠点運営者などにもご協力を仰ぎ、教材へのフィードバックもいただきながら、改善を繰り返しています。

さらに、ワークショップをサポートいただいた方には、各地域や拠点施設でデジタルものづくり教育を展開できるように、教材や教育版マインクラフトのワールドを配布しています。

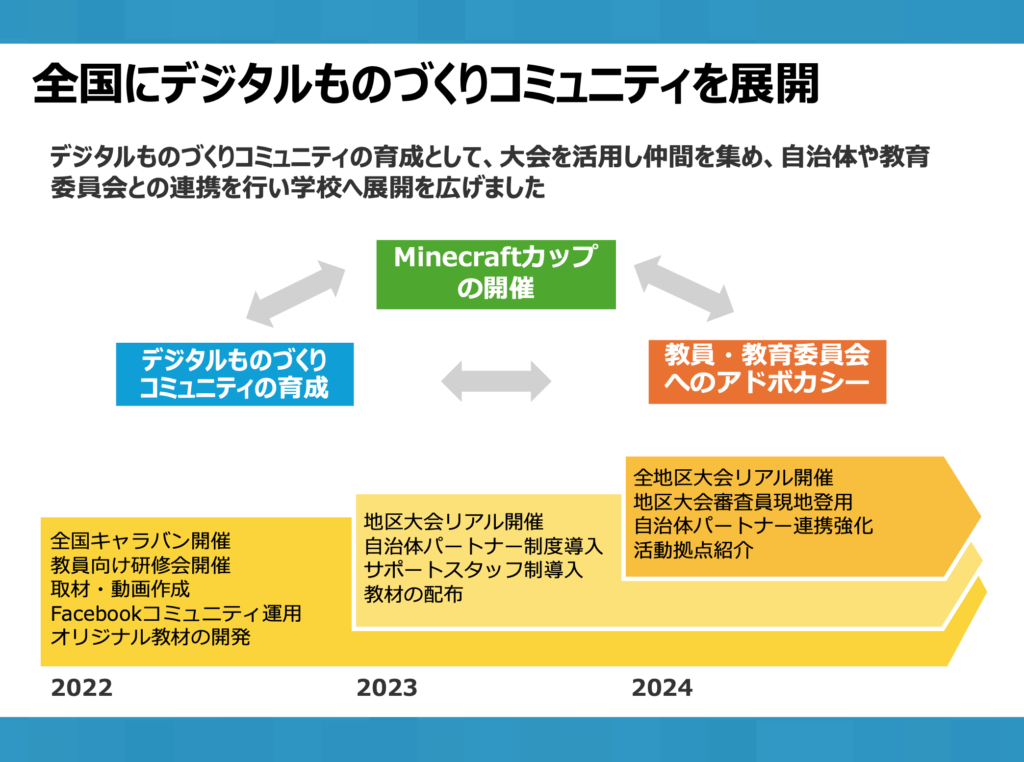

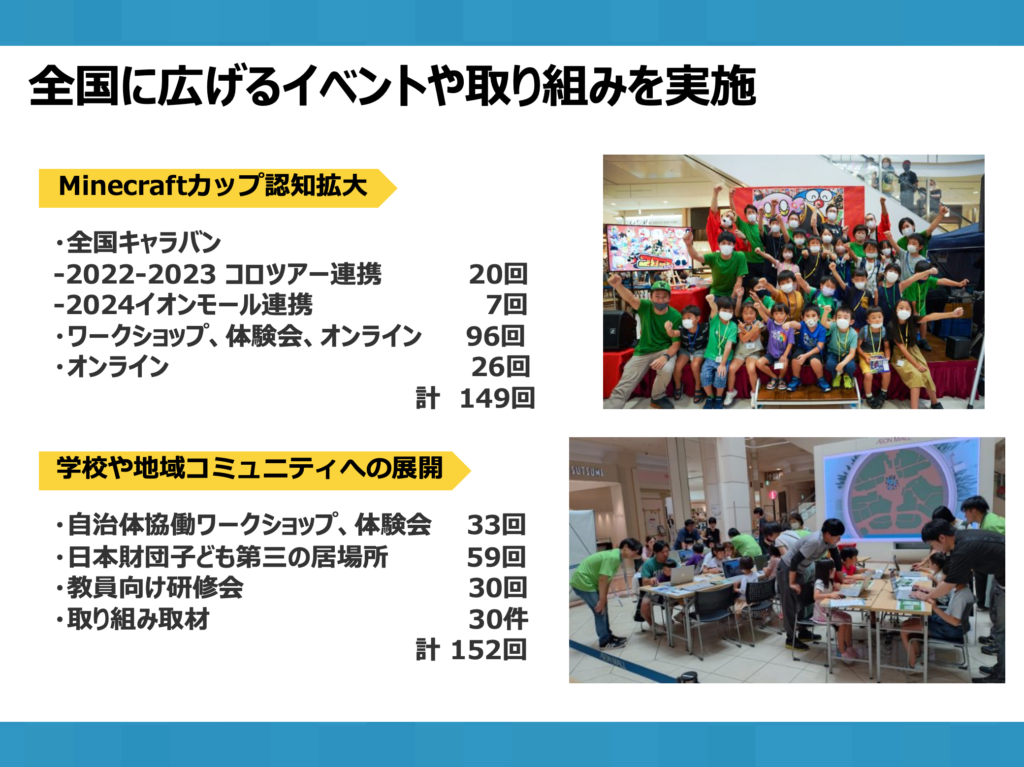

全国への活動展開 デジタルものづくりコミュニティの育成

Minecraftカップの開催と並行して、「デジタルものづくりコミュニティの育成」や「教員・教育委員会へのアドボカシー」にも力をいれてきました。

具体的には、全国キャラバンと題して日本各地13ヶ所でワークショップを開催したり、教職員向けの研修会を実施したり。

都市部だけでなく、地域の子どもたちにもデジタルものづくりを届けるために、現地での開催にこだわってきました。

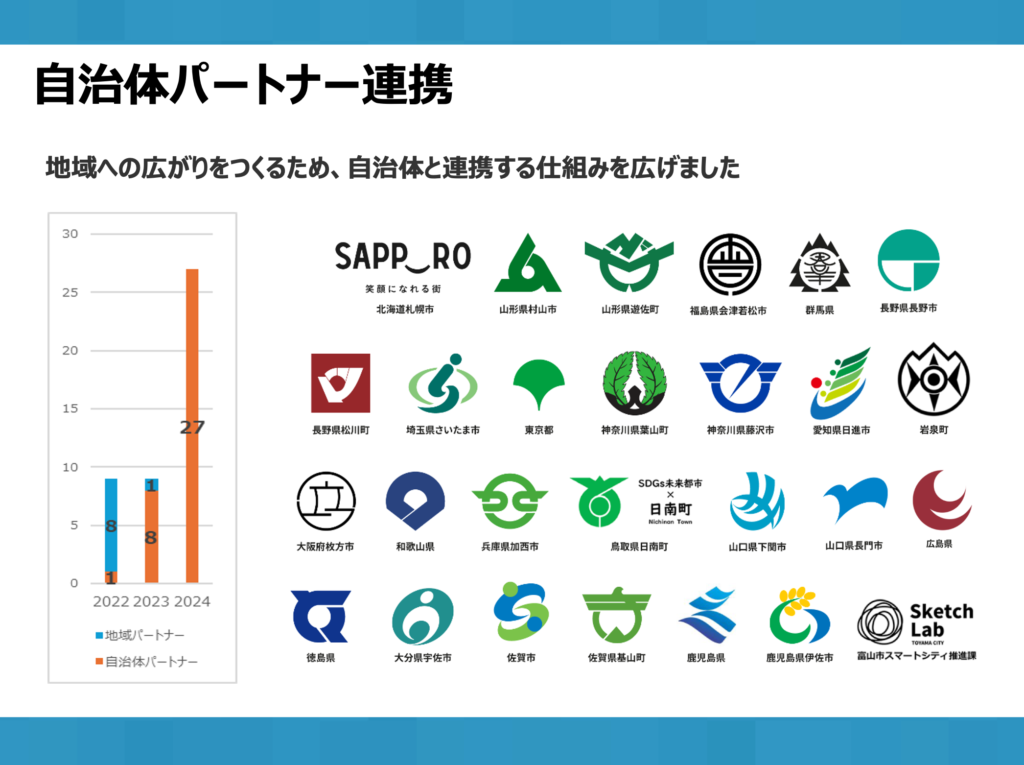

2022年度からはじまった、地域の皆さんから応援いただくパートナー制度も年々広がり、2024年度は、27自治体がパートナーとして参画。

自治体パートナーの皆さんには、賞の授与を通じて、地域の子ども達を応援いただいています。

こういった地域のデジタルものづくりを広げていくために、コミュニティ運営にも力をいれてきました。

Minecraftカップが主催するFacebookコミュニティには、大会に参加するお子さんの保護者や先生、プログラミング教室の指導者など、600名以上が参加。

大会参加に対する相談や、情報共有の場として利用されています。

活動現場で見えてきたこと 日本財団子ども第三の居場所・不登校支援の取り組みから

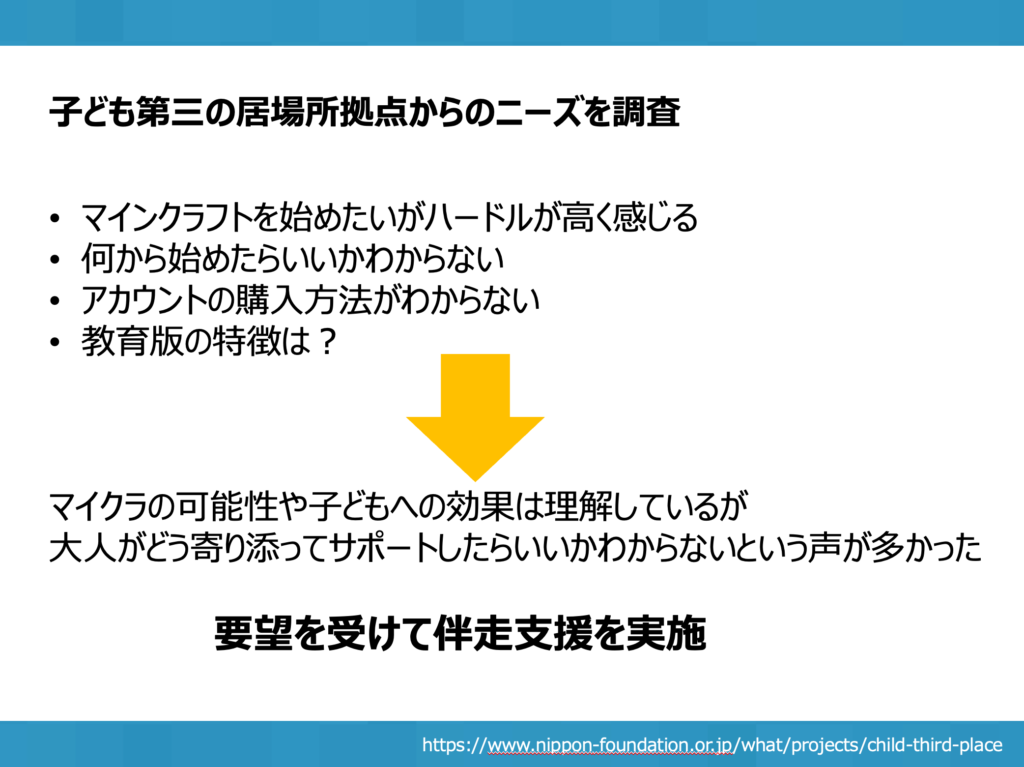

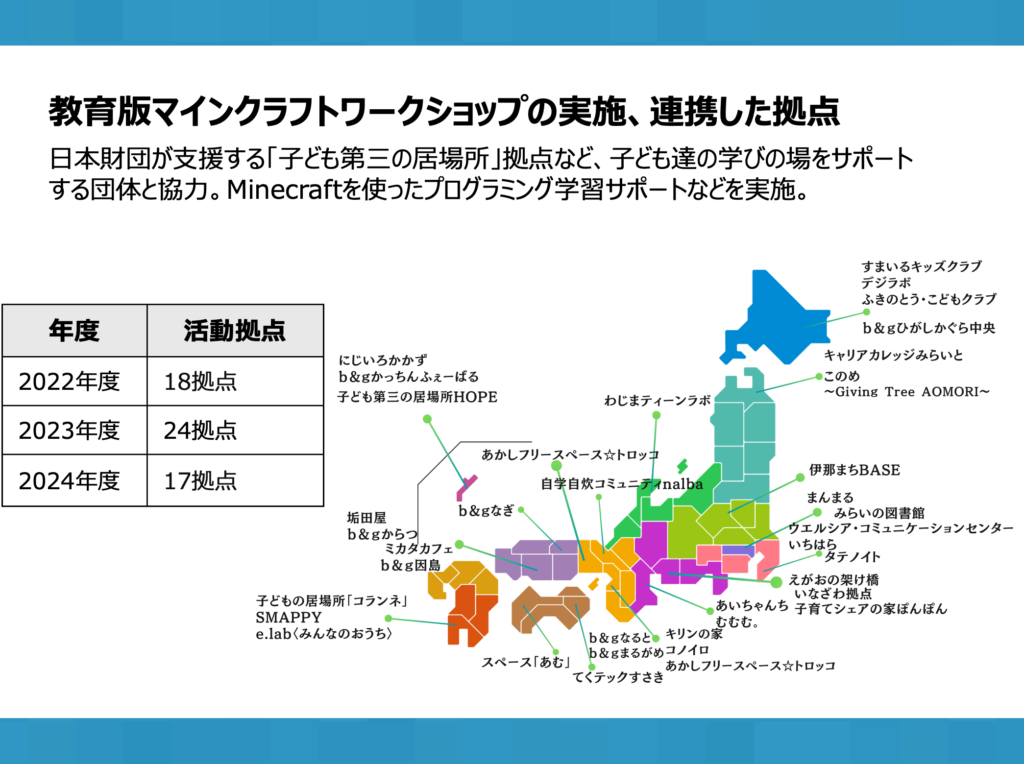

Minecraftカップでは、日本財団が運営する「子ども第三の居場所」にて、教育版マインクラフトを使った学習支援サポートや伴走支援を行ってきました。

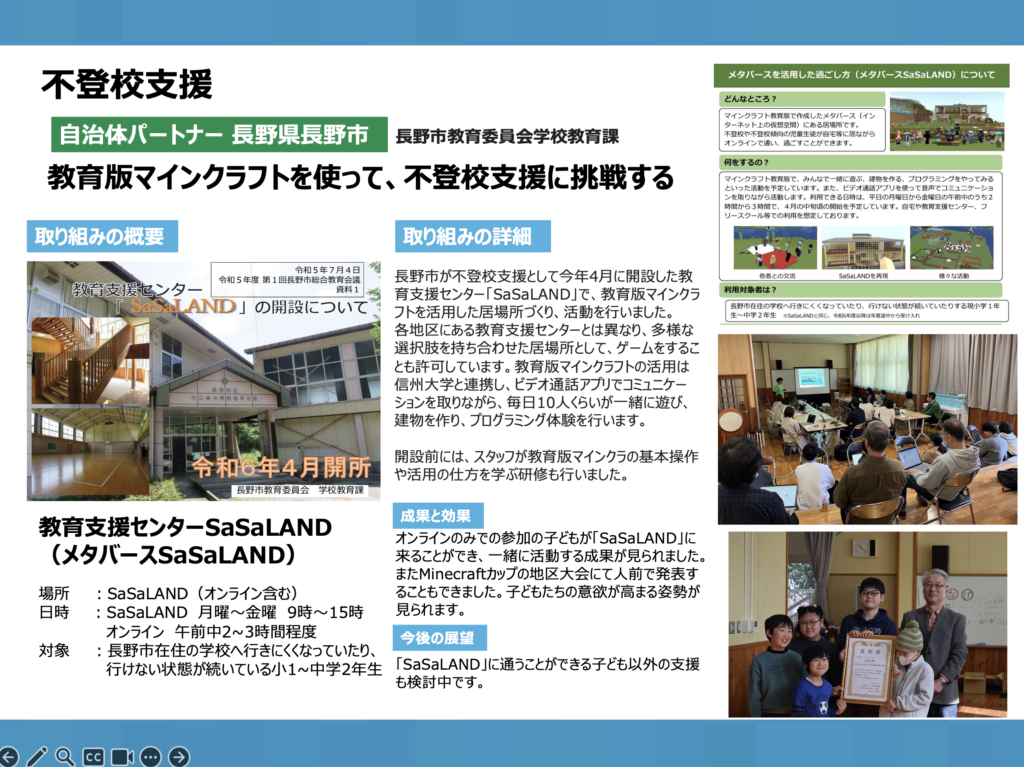

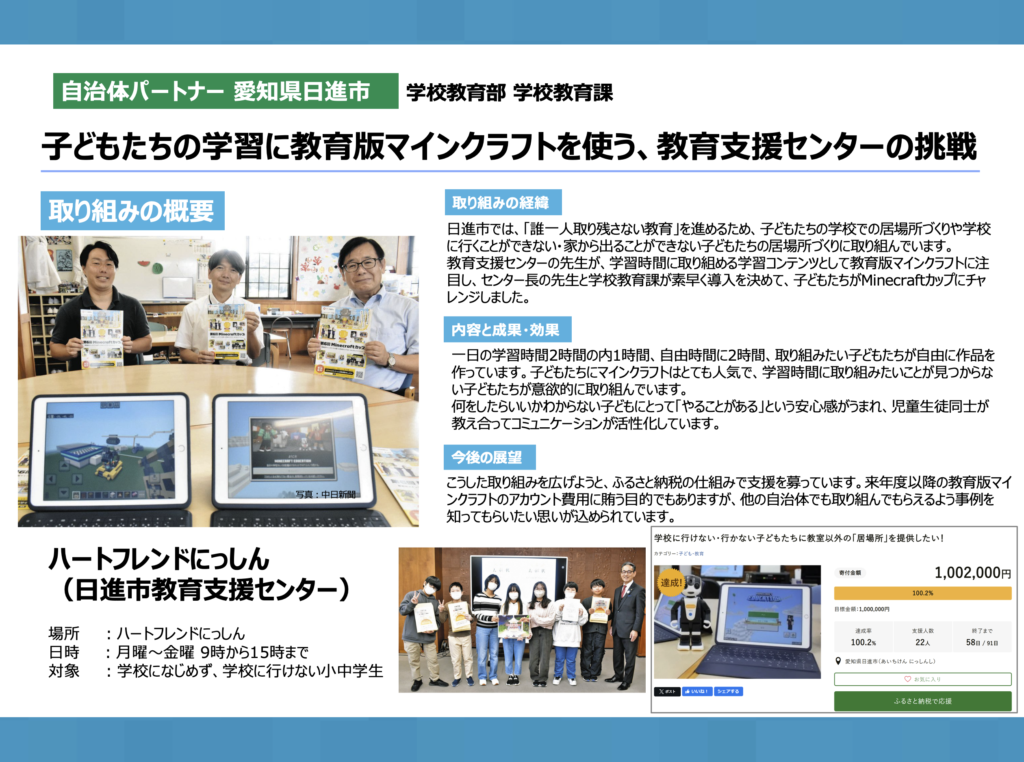

不登校支援に関しても、さまざまな地域・組織の皆さんとご一緒させていただきました。

その中で、自治体パートナー「長野県長野市」「愛知県日進市」の2事例について共有させていただきました。

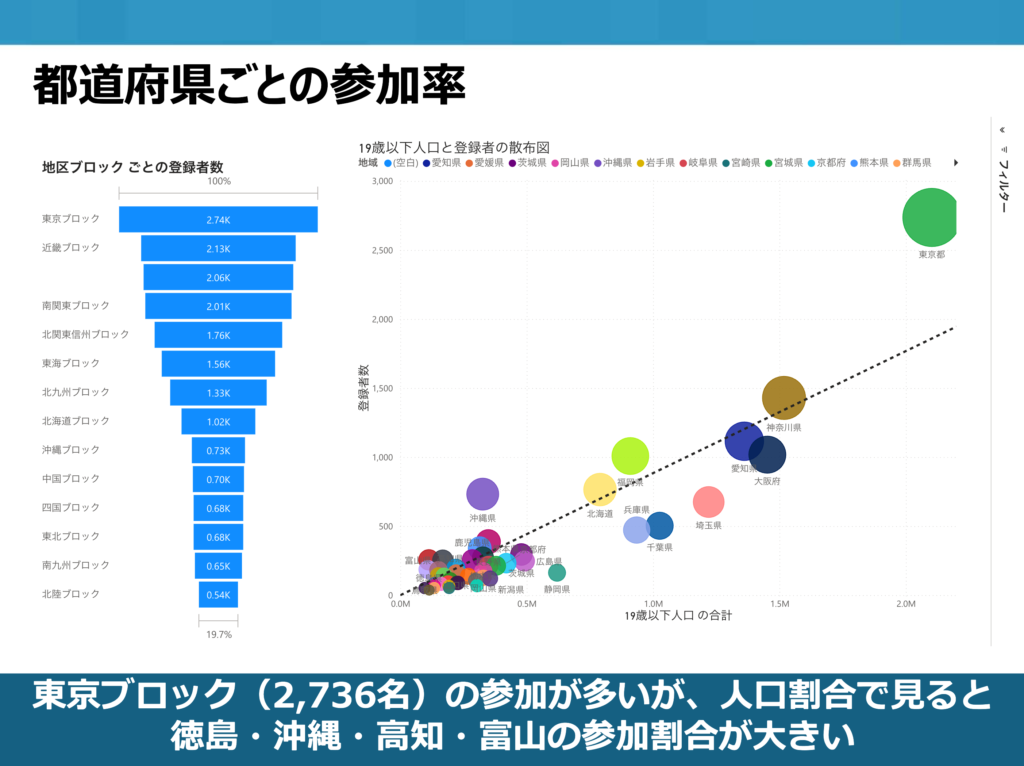

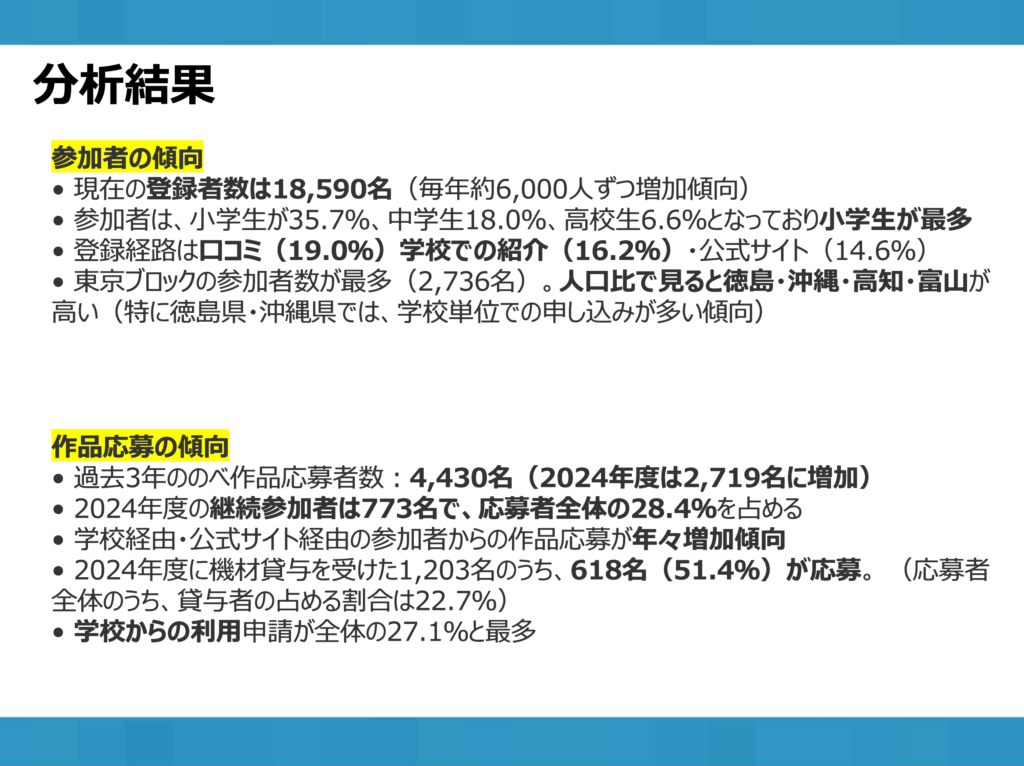

大会参加者のデータから見える事業成果

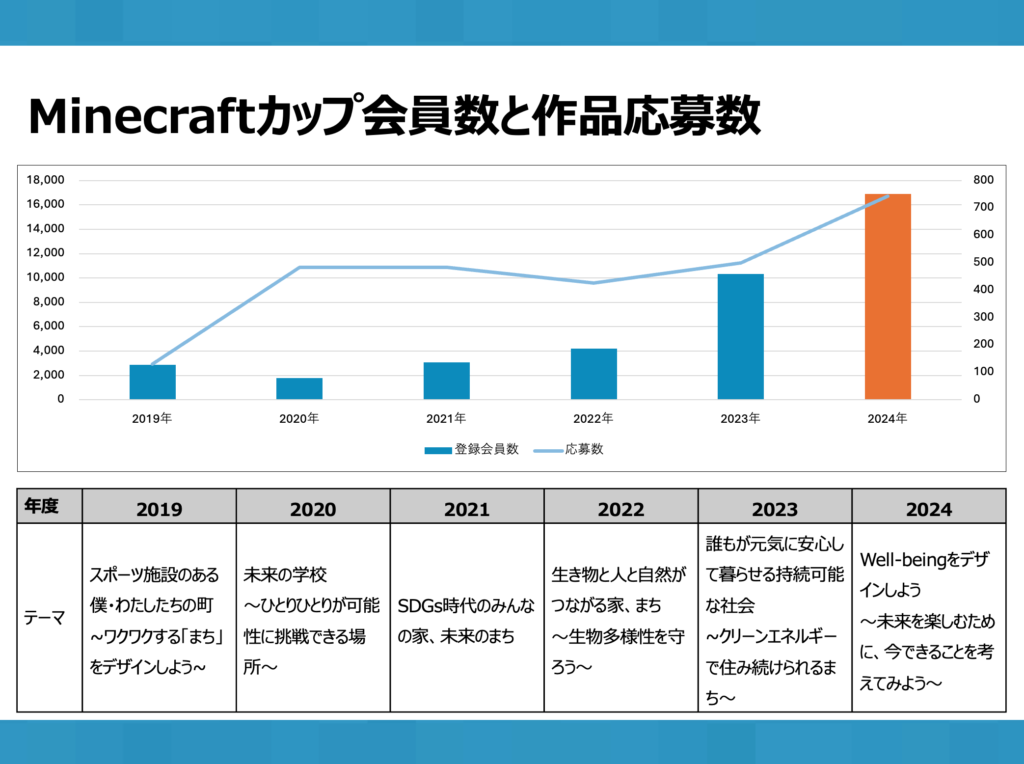

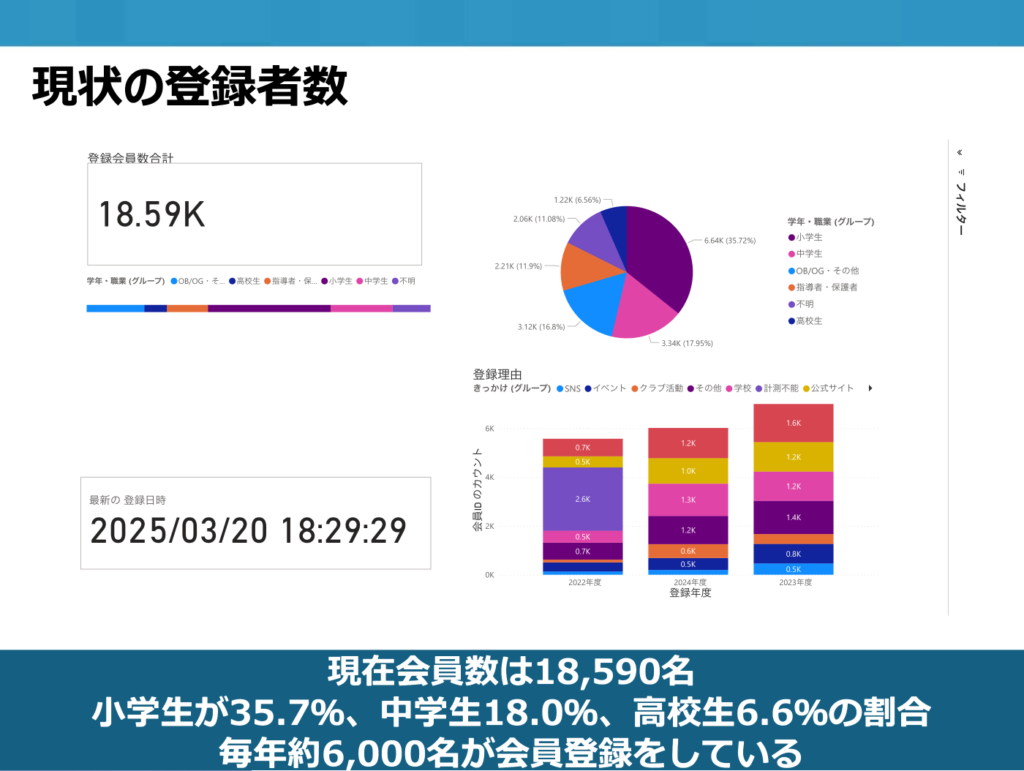

2019年度に第1回大会がはじまったMinecraftカップは、2025年度で7回目を迎えます。

続いては、これまでの大会実績について、データを元にご報告させていただきました。

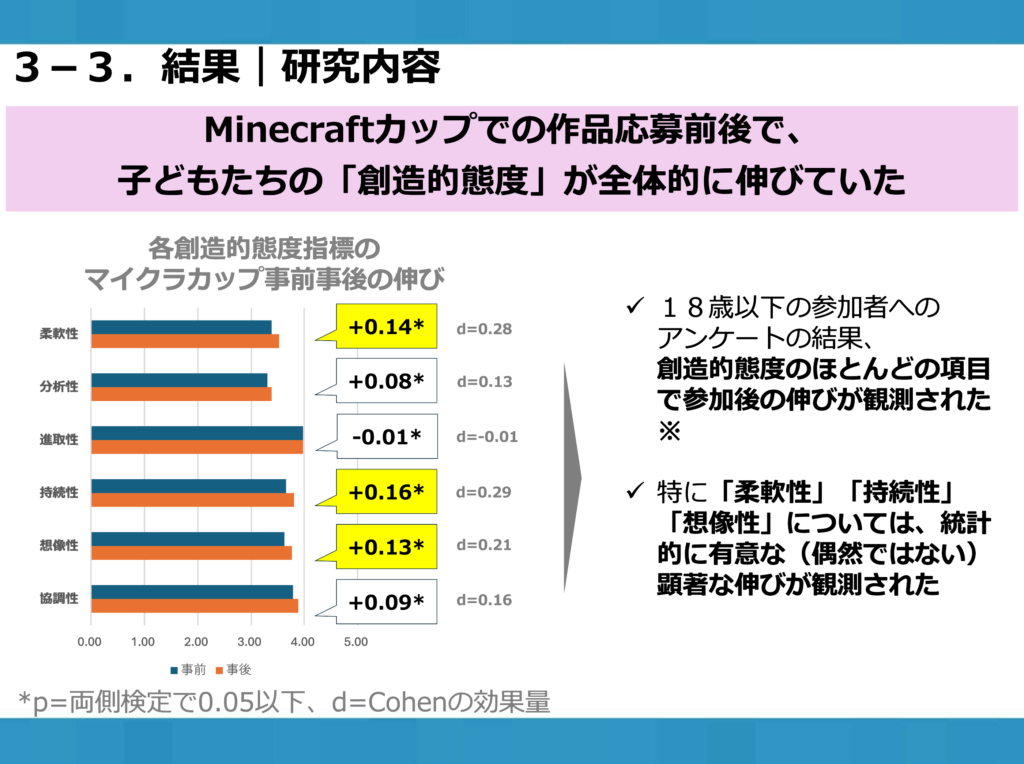

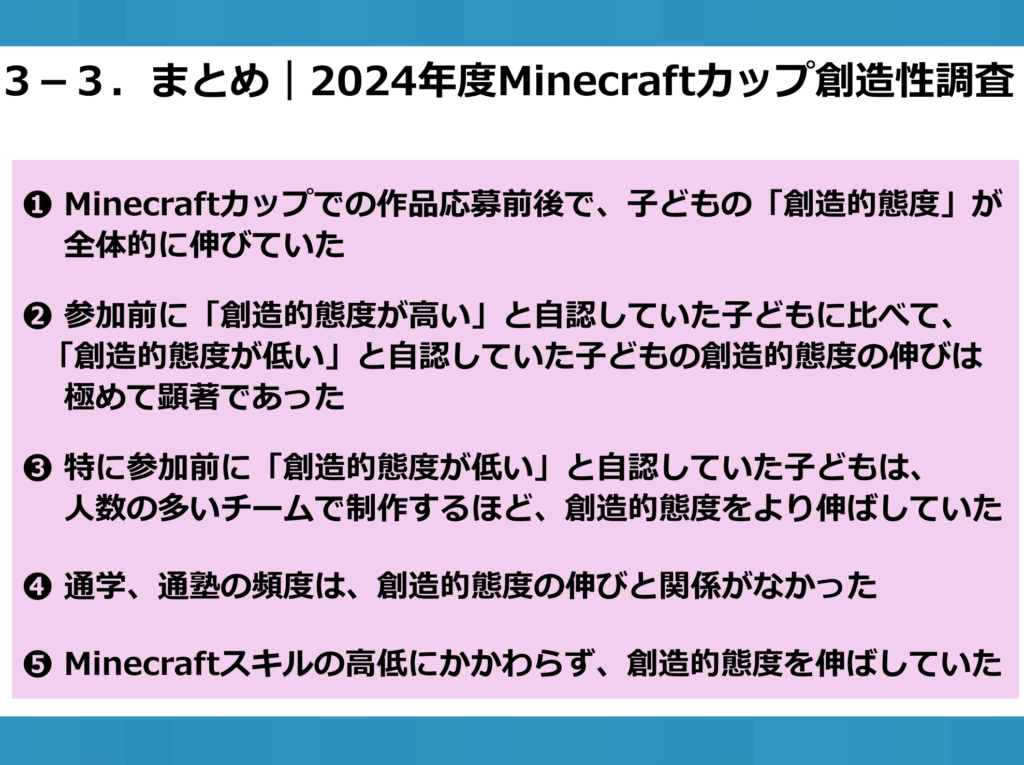

教育効果の測定

Minecraftカップでは、東京大学大学院 情報学環・学際情報学府と連携して、大会に参加した子ども達を対象に教育版マインクラフトの教育効果を測定しています。

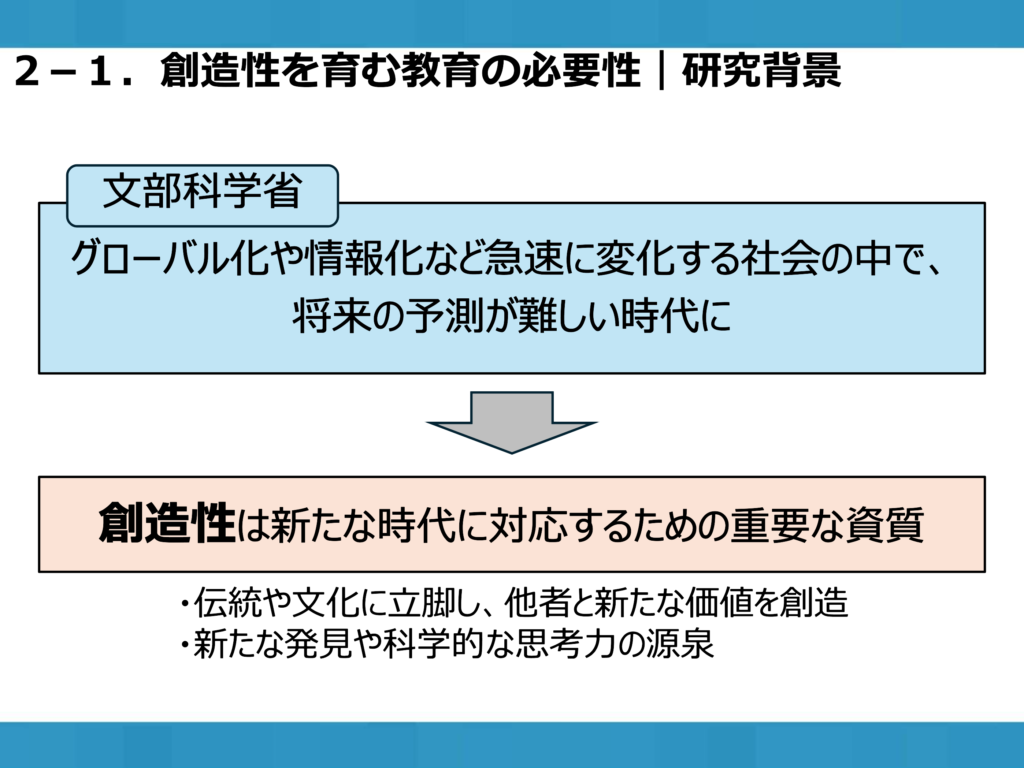

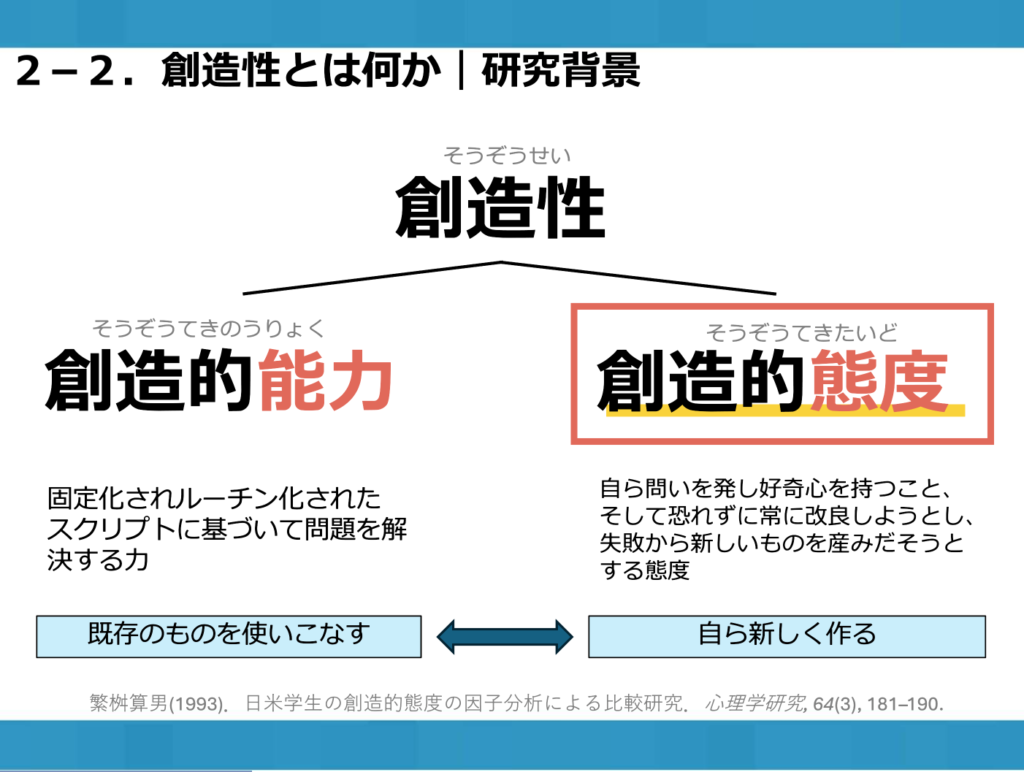

創造性とは何か?については、創造的能力と創造的態度の2つに分けられます。

・創造的能力

(元々存在する課題解決の方法をうまく使いこなすこと。例:数学の公式、マインクラフトの場合ブロックの作り方など)

・創造的態度

(答えが決まっていないことに対して、自ら問題を発見し、柔軟に考えていこうとすること)

Minecraftカップでは、主に創造的態度に焦点を当てて調査を行いました。

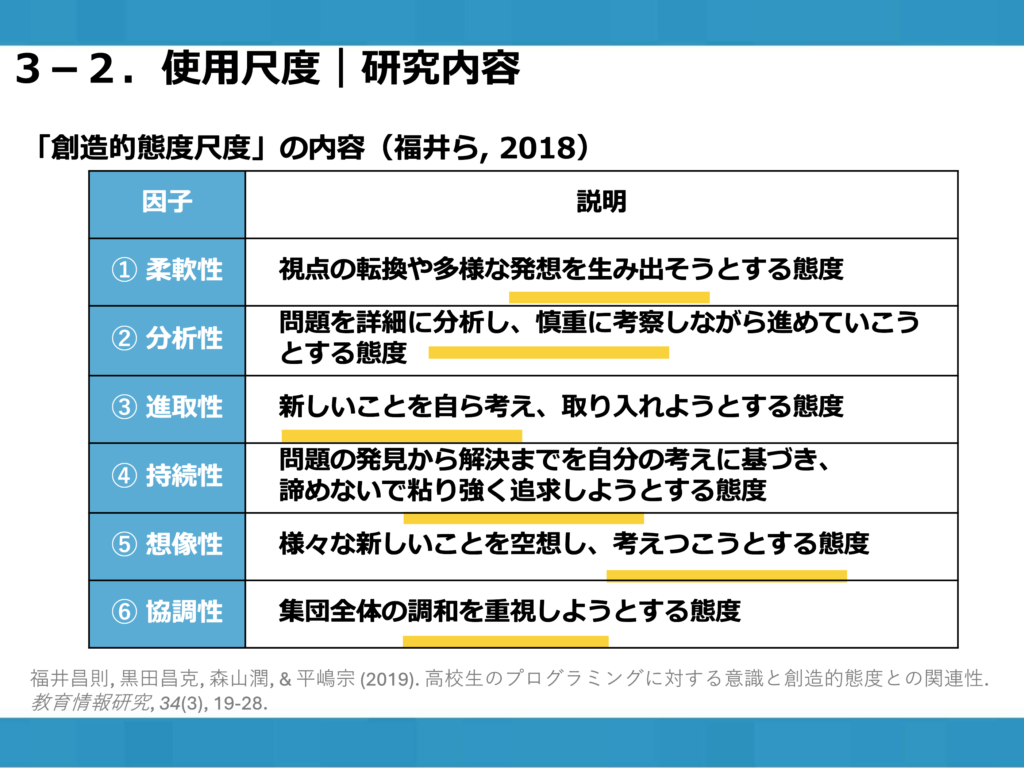

また、創造的態度は、6つの要素に分けることができます。

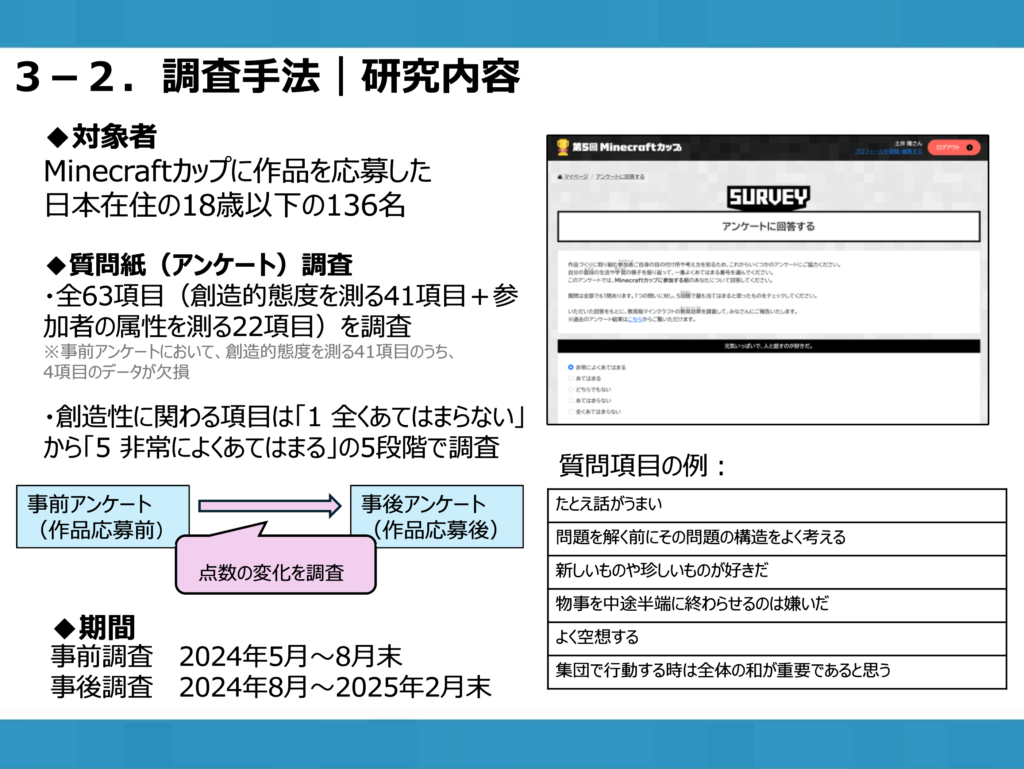

調査方法については、大会参加者に作品を応募する前後でアンケートを実施しました。

以下では、研究結果についてご報告しています。

教育効果に関する研究発表は、動画の1:06:12あたりからご覧いただけます。

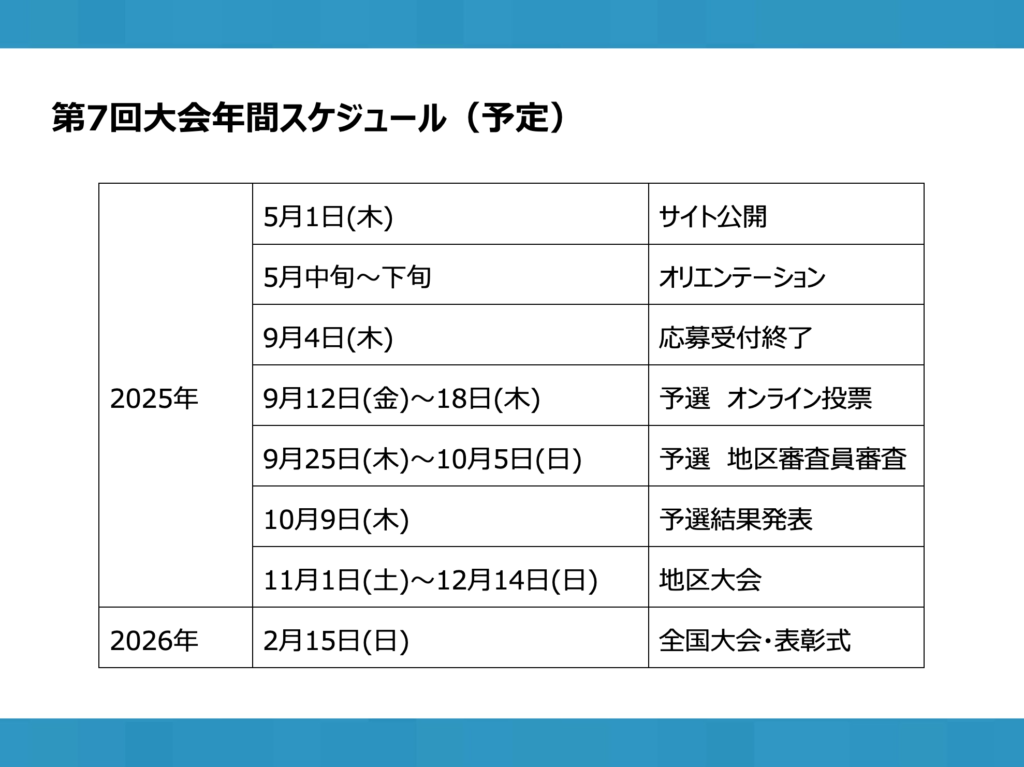

第7回Minecraftカップ 2025年度大会に向けて

報告会の最後では、第7回Minecraftカップ(2025年度大会)に向けて、新たな組織体制や大会スケジュールなどについてお話させていただきました。

次回大会からは、これまで運営を担っていた「公益社団法人ユニバーサル志縁センター」「ICT CONNECT 21」に、新たに「NPO法人デジタルものづくり協議会」が加わります。

NPO法人デジタルものづくり協議会は、Minecraftカップディレクターの土井隆が代表理事を務め、大きく以下の3つの事業に取り組んでいきます。

・デジタルものづくりのための研修事業

(受託イベントや教材の提供など収入を作るための事業)

・デジタルものづくりのための場の提供事業

(Minecraftカップ運営や教育版マインクラフト体験イベントの実施)

・コミュニティ形成事業

(日本全国にある活動拠点の伴奏事業)

第7回Minecraftカップは、今のところ以下のようなスケジュールで実施予定です。(運営の都合により変更になる場合もあります)

以上が、Minecraftカップ活動報告会でご報告させていただいた内容です。

本記事でご紹介した内容は、報告会の一部になります。

報告会の全編は、当日のアーカイブ動画をご覧ください。

Minecraftカップ事務局からお礼のメッセージ

当日は、大会運営メンバーをはじめ、大会を支えてくださっているパートナー企業の皆さま、日本財団のご担当者さま、大会審査員の方々、全国で活動するコミュニティメンバー、そしてメディア関係者の方々など、多くの関係者が一堂に会しました。

報告会は、約2時間にわたって行われ、参加者の皆さまには最後まで熱心に耳を傾けていただき、大変嬉しかったです。

教育現場での実践報告や、地域ごとの取り組み事例の紹介を通じて、「この教育効果をぜひ社内でも伝えたい」「自分の地域でもこの活動を広げていきたい」といった前向きなご意見を多くいただくことができました。

また、日本財団さんからの助成を受けて実現できた数々の取り組みや成果を共有することで、次の展開へとつながる貴重な機会となりました。

Minecraftカップは、今後も子どもたちの創造力や地域とのつながりを育む活動として、より多くの皆さまと連携しながら成長を続けていきます。

それでは、第7回Minecraftカップでお会いしましょう!

次回大会も、引き続きよろしくお願いします。