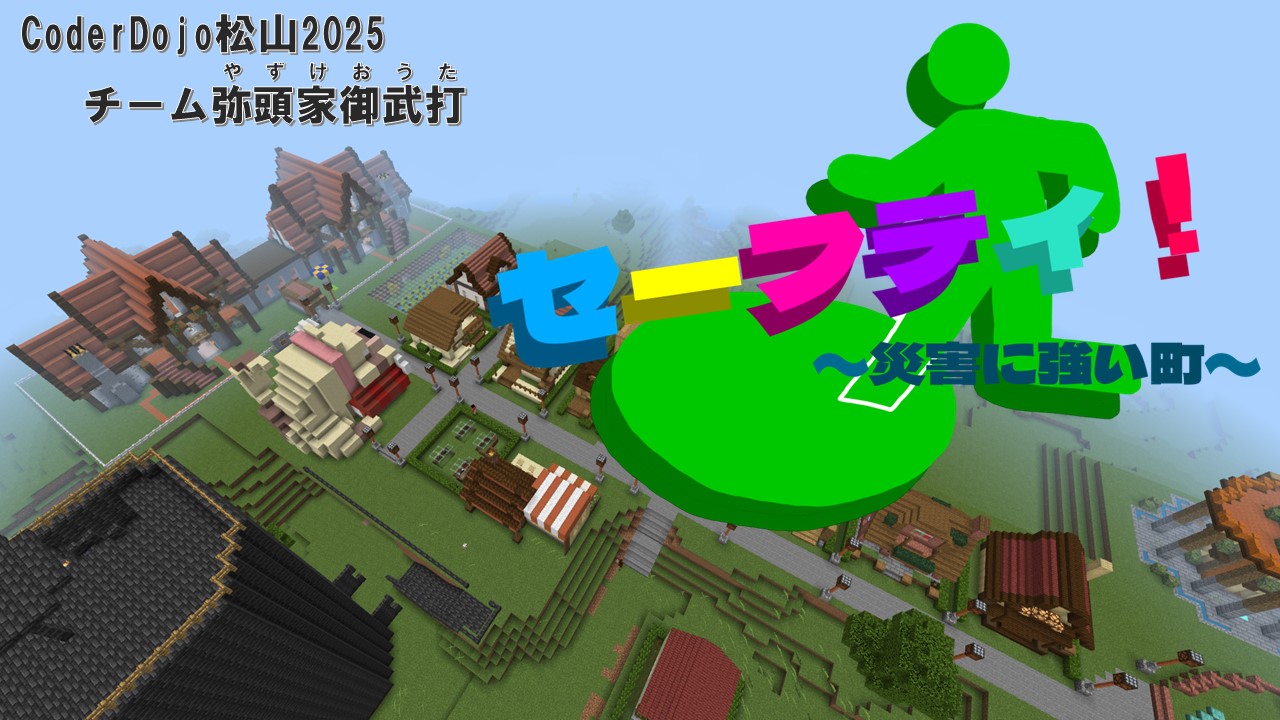

応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

CoderDojo松山で出会ったメンバーで構成されています。みんなで仲良くわいわいマイクラをやっています。

チームメンバー

5名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

災害が発生した時に避難する避難所を工夫しました。

地震などの災害の時は、みんな心も体も疲れているので、避難した人のプライバシーがあるようにしながら、図書館や休憩所も備えて、癒やしや娯楽でふさぎこまないようにしています。

トイレは1人で行くのが怖い人もいるので、明るめの色にしてトイレの前のスペースを広めにとりました。

食べ物は避難生活の中でとくに大事なので、食べ物がなくなった時に食堂の上の貯蔵庫からすぐに取れるようにしてフードロスはできるだけ少なくするため、バイキング形式で食べられるようにしました。

災害発生の直後は情報が手に入りにくいので、いろんな情報を伝える掲示板を作ったり、避難所入口に地図を置いたりしました。

建物ではないですが、災害時の避難や、災害後の援助の車が通れるように道を広くしました。

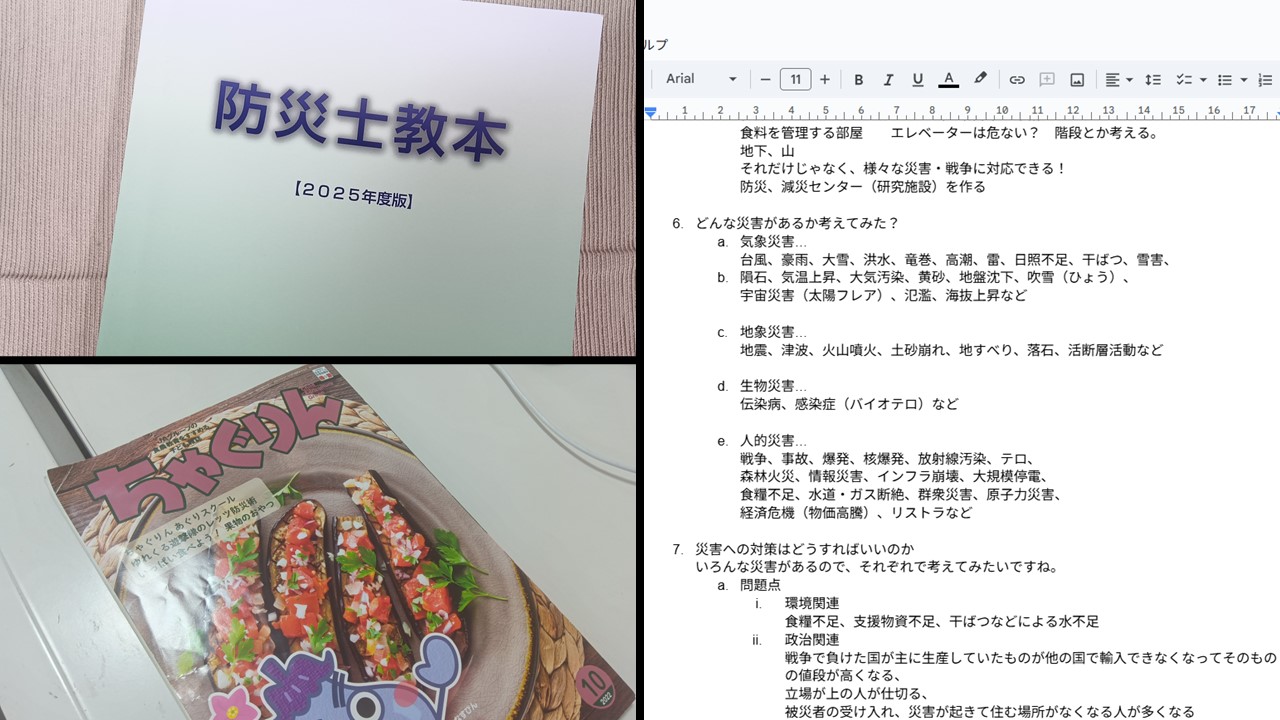

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

防災士の資格を取るための教科書を家族から借りたり、雑誌や新聞などの災害特集を読んだりして、過去に起こった災害や避難中の生活で困ることなどを調べました。

また、自治会の人に過去に起きた災害の体験談や、その時に必要だったもの、災害が起きた時に大事だったことなどを聞きました。

さらに、南海トラフ大地震が発生した時の対策に取り組んでいる高知県に行き、普段は公園として開放している防災広場や地震が起きた時に避難する津波避難ビルなどを見学しました。

大阪・関西万博では、国連や日本赤十字や未来の都市のパビリオンに行って過去の災害や災害に強い街について学びました。

調べた内容は、googleドキュメントでまとめてみんながいつでも見られるようにしました。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

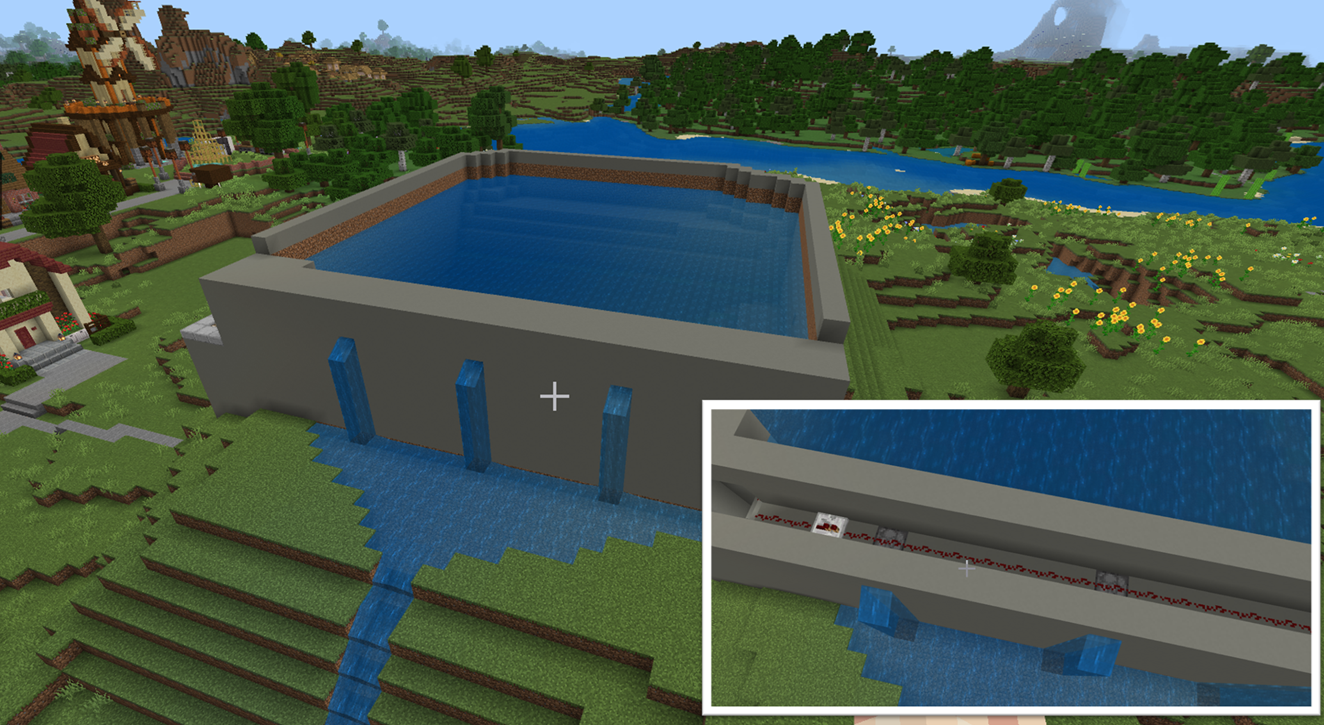

ダムの放水口に、レッドストーン回路を組み込みました。ボタンひとつで、水の流れをコントロールすることができます。

このダムは、雨水を貯めて非常時の水源として利用したり、貯水量が増えすぎた場合に、あふれないように町へ放水したりする役割を担っています。

本物のダムのように、水の流れを制御する仕組みをマイクラの世界でも再現したいと思ってこの回路を作りました。

レッドストーン回路は、チームの仲間に教えてもらって練習をしたので、仕組みを理解して作れるようになりました。

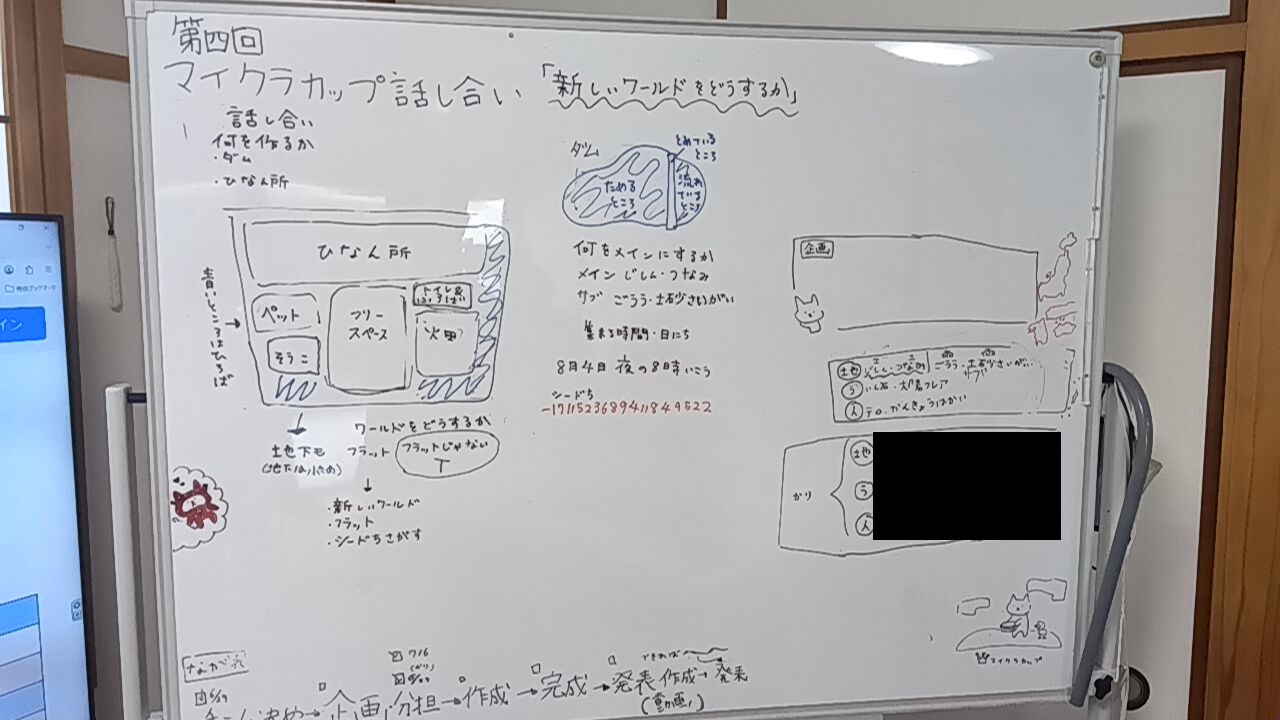

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

はじめに、どんなテーマで作品を作るのか考えてから、最低限の約束ごと(人が作っているものは勝手にさわらないなど)と、それぞれが作る建物を決めて、ワールドを作り始めました。

みんなで集まる時間が月に1~2回くらいしかなかったので、CoderDojo松山にサーバーを作ってもらい、それぞれあいた時間を使ってワールドを作りました。

夏休みに入ってからは、週に1~2回、ワールドに集まる時間を決めて、それぞれの進み具合を話し合ったりや次の集まりまでにやることを考えました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

大きな災害に巻き込まれても、みんなが安心して復興できる環境ができればいいと考えて作りました。

特に、町のシンボルである風車は、風力を使った発電をしたり、ポンプを使って水をくみ上げたりすることができて、「レジリエンス」の大きな助けになります。

災害が起こった直後や、災害から復帰したりするときには、電気や水が必要だと思います。

食べることは一番大事ですが、食べる部屋が明るくなって、連絡ができる電話が使えて、手洗いやトイレが不自由なくできることで、町のみんなはとても安心できると思います。