応募作品-2025年-

応募作品-2025年-

チームの特徴

広島県福山市で開催しているCoderDojo福山大門から参加の小2から高1までのチームです。

チームメンバー

16名

作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか?

苦労した点や、工夫したところなども教えてください。

ワールドのリアルさです。

となりまちの尾道をイメージしました。興味を持って見てもらうために、実際の風景をできるだけ再現しました。

もっとも苦労したのは、まちの方角です。尾道水道が北東から南西に走っていて、マイクラでは再現が難しい地形です。

そこでMakeCodeで「斜め建築プログラム」を開発しました。小学生から高校生まで16人で協力して、多くの建物が密集した商店街を作ることができました。(推定1000軒)

また映画をイメージして、引きの風景と寄りの会話場面で内装の作り込みレベルを変えています。

NPCとの会話で進む防災ストーリーと、背景にある海、山(ロープウェイ)、駅、商店街、ネコ、魚などのいろいろな瀬戸内の情景も楽しんでください。

7月スタート位置:895, -25, 825

8月スタート位置:429, -17, 1251

どのようなことを調べましたか?本やネット等、何を使って調べたか。

場所や物、事柄を具体的にお書きください。

国土交通省福山河川国道事務所のレクチャーや岡山大学DS部さんのワークショップで地域の防災について学んだり、ワールドの感想を聞いたりして改良しました。

また実際に尾道のまちを歩いて調べ、被災した知り合いやまちの人に災害のときの話を聞きました。尾道水道記念館を見学しました。向島の捕虜収容所跡にも行きました。

潮流発電や巡回診療船、ドクターヘリは瀬戸内地方についてインターネットで調べて知りました。

今年の夏休みに出かけた九州北部で大雨に遭う経験もしました。そのため気象や防災アプリをよく使いました。情報に敏感になり、非常用持ち出し袋も自分でアイテムを集めて作りました。

プログラミングやレッドストーンなどに対して、

どのように挑戦しましたか?

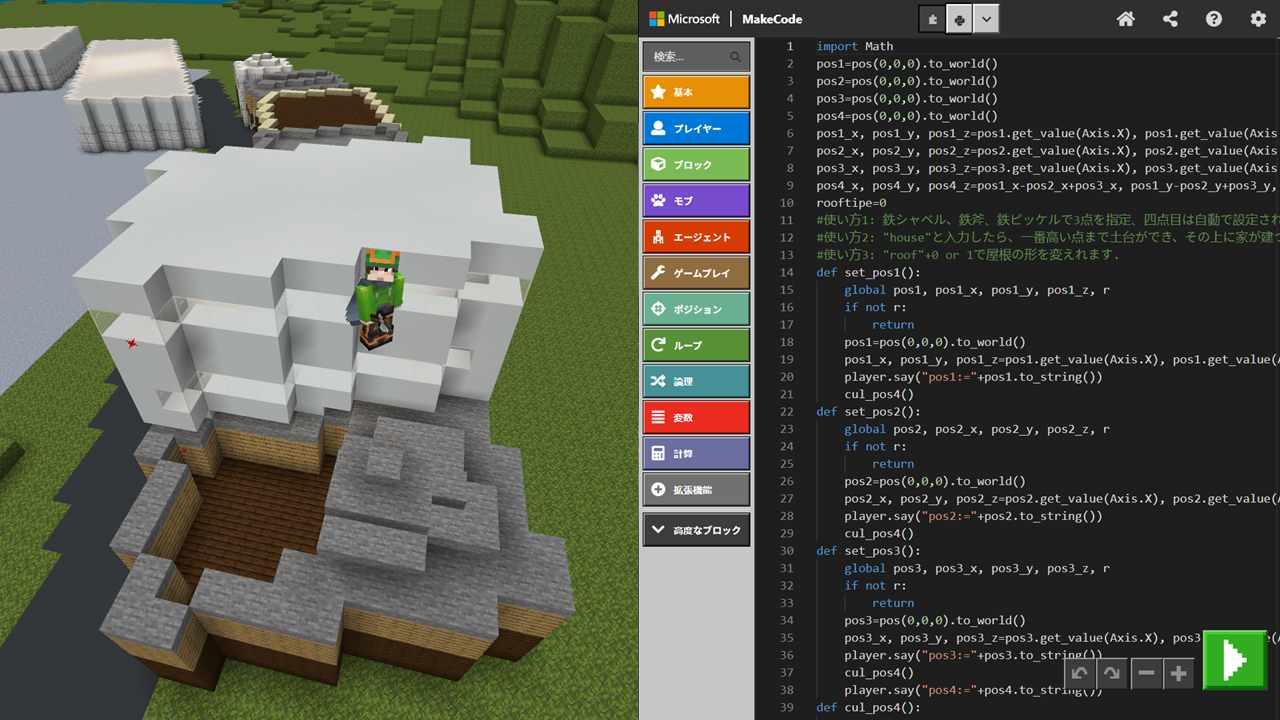

斜め建築コードをMakeCodeで初めてpythonで製作、Ver.5まで繰り返し改良しました。

使い方は道具で地面の3点を指定し、建築位置を確認してから実行します。床や天井にはベクトル(外積)を使っています。風景が単調にならないように、6種類の外観や寄棟屋根の設定もできるようにしました。

レモンの船を建築するプログラムは、輪切りをイメージしながら考えました。

またNPCのコマンドで時刻と天気を変えることで、ストーリーをリアルに感じられるようにしています。

メンバーのレベルに合わせてレッドストーン回路、ドロッパーやコマンドブロックでいろんな仕組みを作りました。

ベースの地形は国土地理院のデータからtpとfillコマンドを作成して、3Dプリンタのように積み重ねて作りました。

どのような計画を立てて

制作をすすめていきましたか?

チームの一番の目標は「みんなが活動を楽しむ」ことです。最初に7月に尾道に遊びに行く計画を立てました!

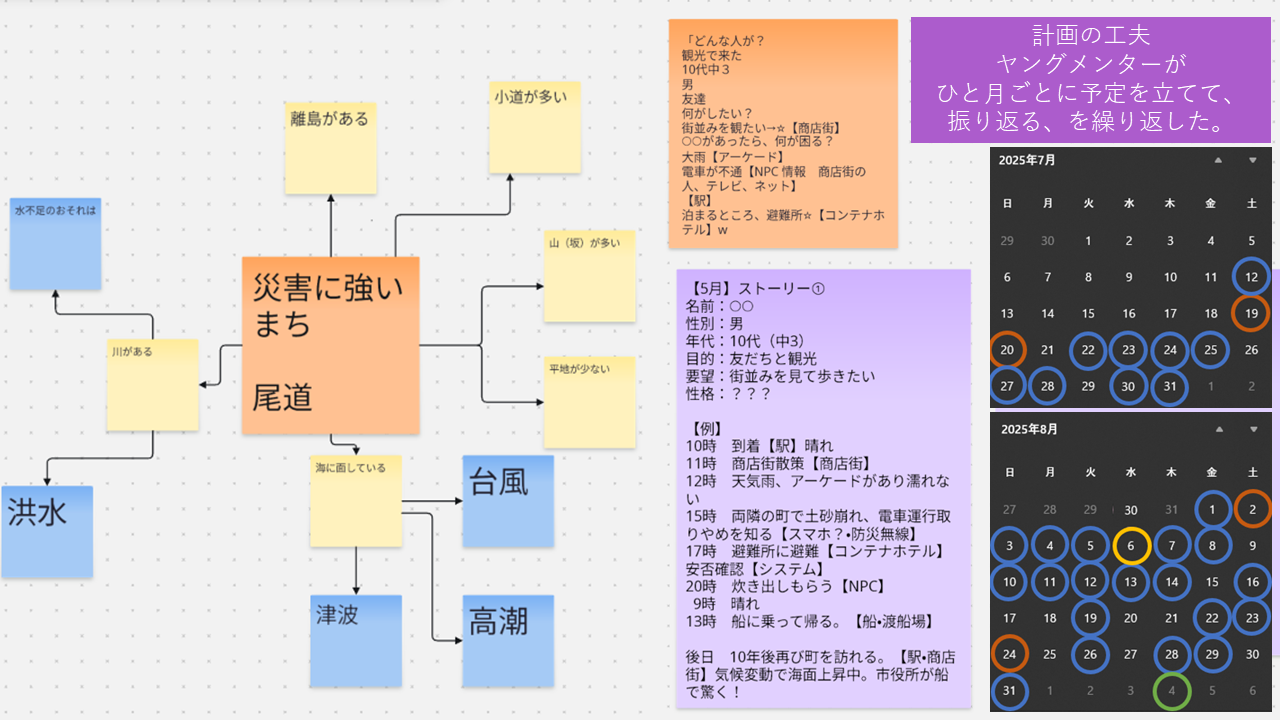

構想では瀬戸内の気候や災害について話し合い、主人公のキャラ設定と体験を考え、防災ストーリーを作りました。

地形完成後、ヤングメンター(中高生)を中心に5月に1ヶ月分の作る範囲(商店街とレモン船)を決めて、取り組み、ふりかえり、これを8月まで繰り返しました。

はじめて参加する7人のニンジャ(小学生)に月一回の対面セッションで楽しく参加してもらえるように計画しました。プログラムで建物を建てながら、自分のレモンの船やお店を作ってもらいました。

夏休みの最初に尾道に行って製作を行い、愛知県のメンバーともリアルで再会できました。

夏休みはずっとマイクラで、リモートでも週6で作業を行い、大きなワールドをなんとか完成させることができました。

「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか?

瀬戸内地方は気候が温暖ですが、2018年に起きた西日本豪雨は未曽有の豪雨災害でした。中高生が自分の記憶を、覚えていない小学生に伝えようとしました。

このワールドでは観光客であるプレーヤーがNPCとの会話でストーリーを進めます。

災害の当時の状況やまちの防災の仕組み、住人の助け合いを体験することで、将来起きる大災害に備えるきっかけになるとよいです。

未来のO市では人工衛星からの気象・災害情報が集まる防災センター、その情報を携帯端末に伝達する仕組み、観光客も安全に利用できる避難所(観光レジリエンス)、自然エネルギー利用の潮流発電、自動運転の交通手段、離島の患者を救う巡回診療船やドクターヘリなどの技術やサービスが普及しています。それは過去の生活や災害から教訓を得て、工夫をし、住民が助け合って防災の仕組みをさらに進歩させたおかげです。