審査方法・アワード

審査方法・アワード

審査基準

-

1.構想力

大会のテーマについて考え、他の作品にはない自分の作品だけにある要素やポイントを考えだし、文章や絵でまとめたり、設計図などにして、イメージをふくらませることができたか。

-

2.調査力

大会のテーマについて本やネット、動画などでいろいろな場所やものがしらべられているか。さらに提出物や発表時に何をしらべたかしっかりと伝えられているか。

-

3.技術力

ワールドの建物などを手作業だけでなくMakeCodeで組んだプログラムでも作れたか。さらにレッドストーン回路やコマンドブロックをつかって新しいしかけを作ることができたか。そのしかけがきちんと動いているか。

-

4.計画遂行力

作品を作る前にどのように進めていくか、考えることができたか。スケジュールやカレンダーなどを作成して計画を立てられているか。必要な情報や技術、チームの場合は仲間を集めるための努力をしているか。問題が発生したときは、どうするかを考え、予定通りに進められなかった場合も、最後まで完成させるために行動できたか。チームワークを高めるために、メンバー同士が協力して作品制作を進められたか。

-

5.テーマ性

大会のテーマをワールドの中で表現できているか。提出物や発表時に、テーマについて何を考えて作ったかをしっかりと伝えられるか。

-

6.表現力

動画や画像、発表時において、作品を人に見せるときに、見た目の効果や演出、表現の良さなど、作品の魅力をしっかりと伝えることができているか。話し方や構成、演出、動画作りにおいて作品を作った背景やコンセプトを説明することで、見ている側が作品をよく理解し、共感してもらえるようにできたか。

審査方法

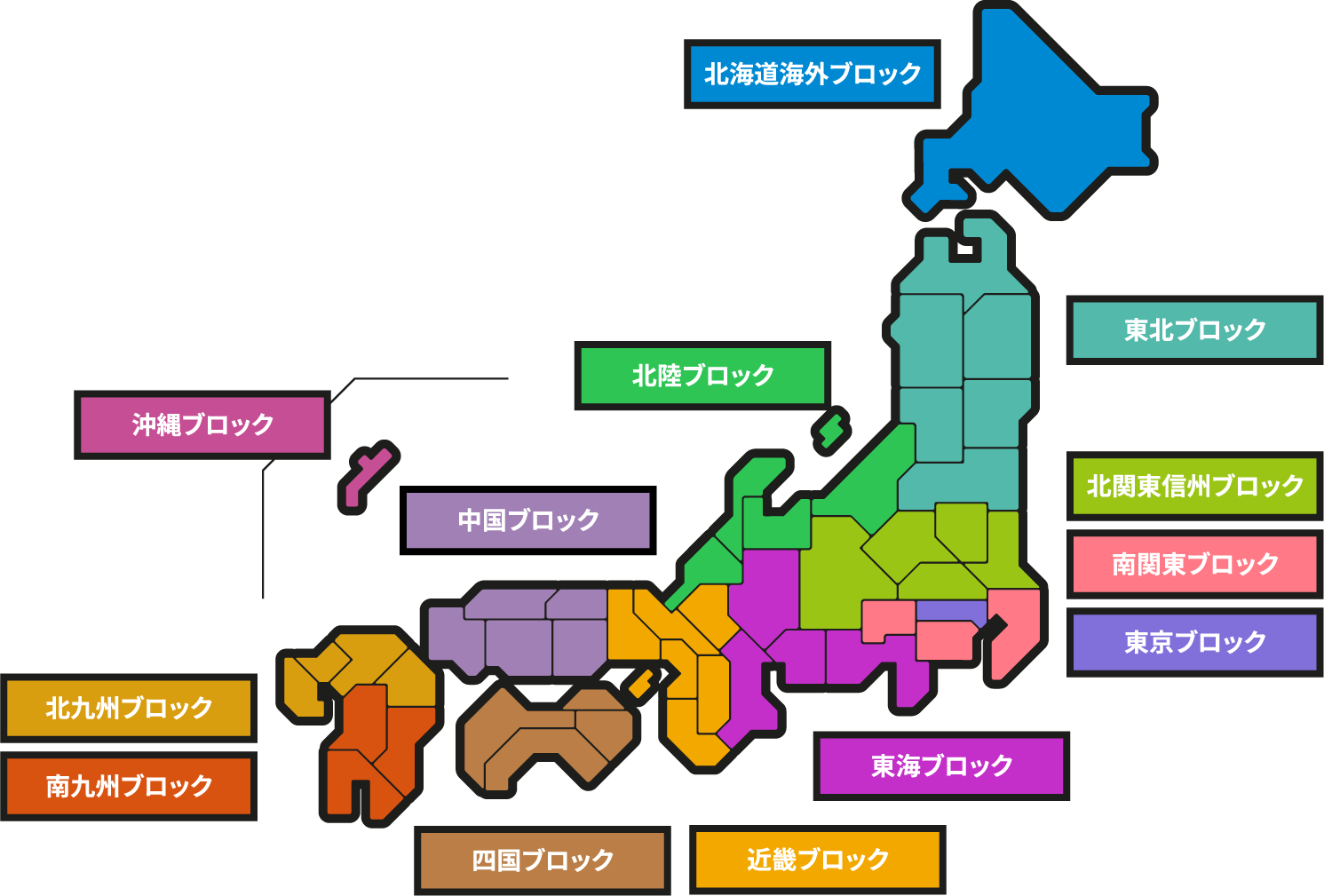

全国13地区ブロックで、地区大会予選〜本選を実施。

全国大会では、各地区ブロックの代表作品を部門ごとに審査します。

地区大会予選・

地区大会本選について

全国13地区ブロックに分かれて、地区大会予選〜地区大会本選を行います。審査には、各地区を担当する地区大会審査員も参加します。

参加者は、応募の際に13地区ブロックの中から該当する地区を選択して作品応募をおこなってください。地区をまたいでチームが結成された場合、チームの中で誰の地区から応募するのか事前に話し合って決めてください。

地区大会審査員

※決まり次第、お知らせします。

地区大会予選について

- 開催日時

- 2023年9月15日(金)〜25日(月)

- 審査方法

- オンラインの相互投票(ピアボーティング)

- 場所

- 本サイト内の応募作品一覧ページ。投票はマイページから(後日掲載されます)

- 審査担当

- 作品応募を行ったチームの参加者、地区大会審査員

- 審査対象

- 応募作品一覧ページに掲載されている作品

地区大会予選では、参加者・地区大会審査員によるオンラインの相互投票(ピアボーティング)が行われます。各ブロックの中から、3つの部門ごとに最大で上位6作品が選出され、地区大会本選に進むチームが決まります。

- 〈地区大会予選 通過作品〉

- ジュニア部門 13地区×6作品=78作品

- ミドル部門 13地区×6作品=78作品

- ヤング部門 13地区×6作品=78作品

- 最大234作品(1地区18作品)

地区大会本選について

- 開催日時

- 2023年10月21日(土)〜12月3日(日)の土・日・祝日

- 審査方法

- 各地区開催(リアル/オンラインのハイブリッド審査会)

- 発表方法

- 応募時の動画+スピーチ

- 場所

- 各地のリアル会場、またはオンラインにて実施

- 審査担当

- 地区大会審査員、各地区の地域パートナー

- 審査対象

- 地区大会予選通過作品

地区大会本選では、13地区ブロックそれぞれで審査会を開催します。各地区を担当する地区大会審査員による厳正な審査が行われます。合わせて、大会参加者や会員によるオーディエンス投票を受け付けます。

- 〈地区大会予選 通過作品〉

- ジュニア部門 13地区×1作品=13作品

- ミドル部門 13地区×1作品=13作品

- ヤング部門 13地区×1作品=13作品

- 最大39作品(1地区3作品)

地区大会本選 賞について

- 地区大会最優秀賞

- 地区大会優秀賞

- 地区大会奨励賞

- 特別賞

※特別賞は、地域パートナーがいる地区に限ります。

北海道海外ブロック 特別賞

ゼロカーボンシティさっぽろ賞(札幌市)

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、積雪寒冷地域ならではの脱炭素化の先進的な取組が行われているとともに、魅力や活力にあふれ、人々が豊かに暮らすことのできる、未来の持続可能なまちが表現された作品に贈られる賞

全国大会について

- 開催日時

- 2024年2月11日(日)

- 審査方法

- リアル/オンラインの複合型審査会

- 発表方法

- ブラッシュアップ動画+アピールタイム(スピーチ+ワールド動画)

- 場所

- 開催地は後日公開

- 審査担当

- 全国大会審査員

- 審査対象

- 地区大会本選通過作品

全国大会では、MinecraftカップYouTubeチャンネルにてリアルタイム配信を実施します。各分野の専門家や大会パートナーによる審査と合わせて、地区大会本選と同じようにオーディエンス投票も行われます。同日には表彰式も行われ、今年の最優秀賞をはじめとする各賞が決定します。

全国大会 賞について

-

最優秀賞(各部門)

総合的に判断し、最もすぐれたものに与えられる最高の賞。ジュニア部門、ミドル部門、ヤング部門からそれぞれ1チームを選定します。

-

優秀賞(各部門)

個人、チーム問わず、すぐれたものに与えられる賞。ジュニア部門、ミドル部門、ヤング部門からそれぞれ1チームを選定します。

-

学校賞

学校内での活動の一環で参加したチームの中からすぐれたものに与えられる賞。

-

新人賞

初めて参加したチームの中からすぐれたものに与えられる賞。

-

オーディエンス賞

オーディエンスの投票数が最も多いものに与えられる賞。オーディエンスは審査基準を元に、最もすぐれたものだと判断する1チームへ投票する権利が与えられます。

-

奨励賞

今後の活躍が期待されるものに与えられる賞。

-

特別賞

※特別賞は決まり次第、お知らせします。

全国大会 審査員

-

タツナミ シュウイチTatsunami Shyuichi

- Minecraftカップ全国大会 審査委員長

- プロマインクラフター

明治大学研究所員、常葉大学講師、アジア初・日本初のプロマインクラフター。2021年9月、Microsoft Innovative Educator FELLOW の称号を米マイクロソフト社から授与。情熱大陸・マツコの知らない世界など地上波番組に出演、マインクラフトの教育的効果について広く発信、現在もマインクラフトをプラットフォームとして使用した未就学児から大学生までの教育教材制作や特別支援教育での活用を研究中。

※審査員長以外の審査員は決まり次第、お知らせします。